救人一命,胜造七级浮屠。这句话的意思是挽救一个人的生命,其功德比建造七层佛塔还要大。

浮屠亦称作浮图,大意是说:佛陀、佛教、僧侣、佛塔。

浮屠在这里所指的即是佛教意义的建筑,即佛塔。古印度最初建佛塔是为了供奉佛骨和僧人尸骨,后来成为佛教象征性的标志。

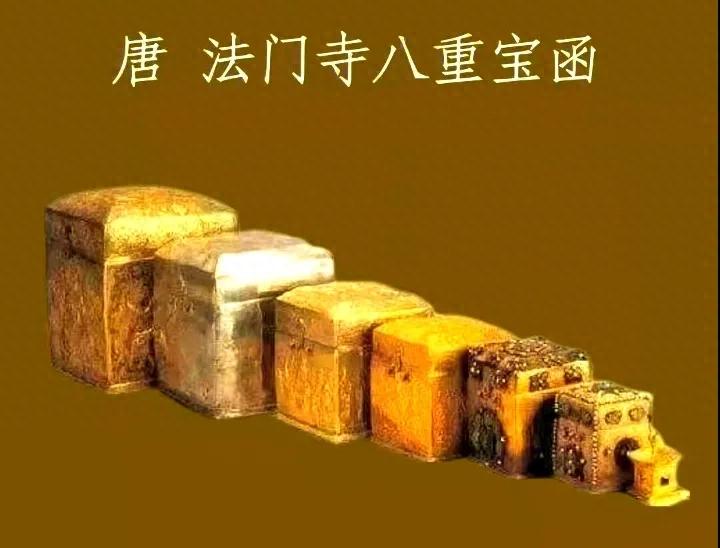

铜浮屠和上期说的八重宝函的用意是一样的,都是为了放置佛舍利,佛教徒非常崇拜舍利,见舍利如见佛陀本身。

在印度孔雀王朝阿育王后期,阿育王对战争造成的灾难深感悔悟,在佛教高僧的感召下皈依佛教。

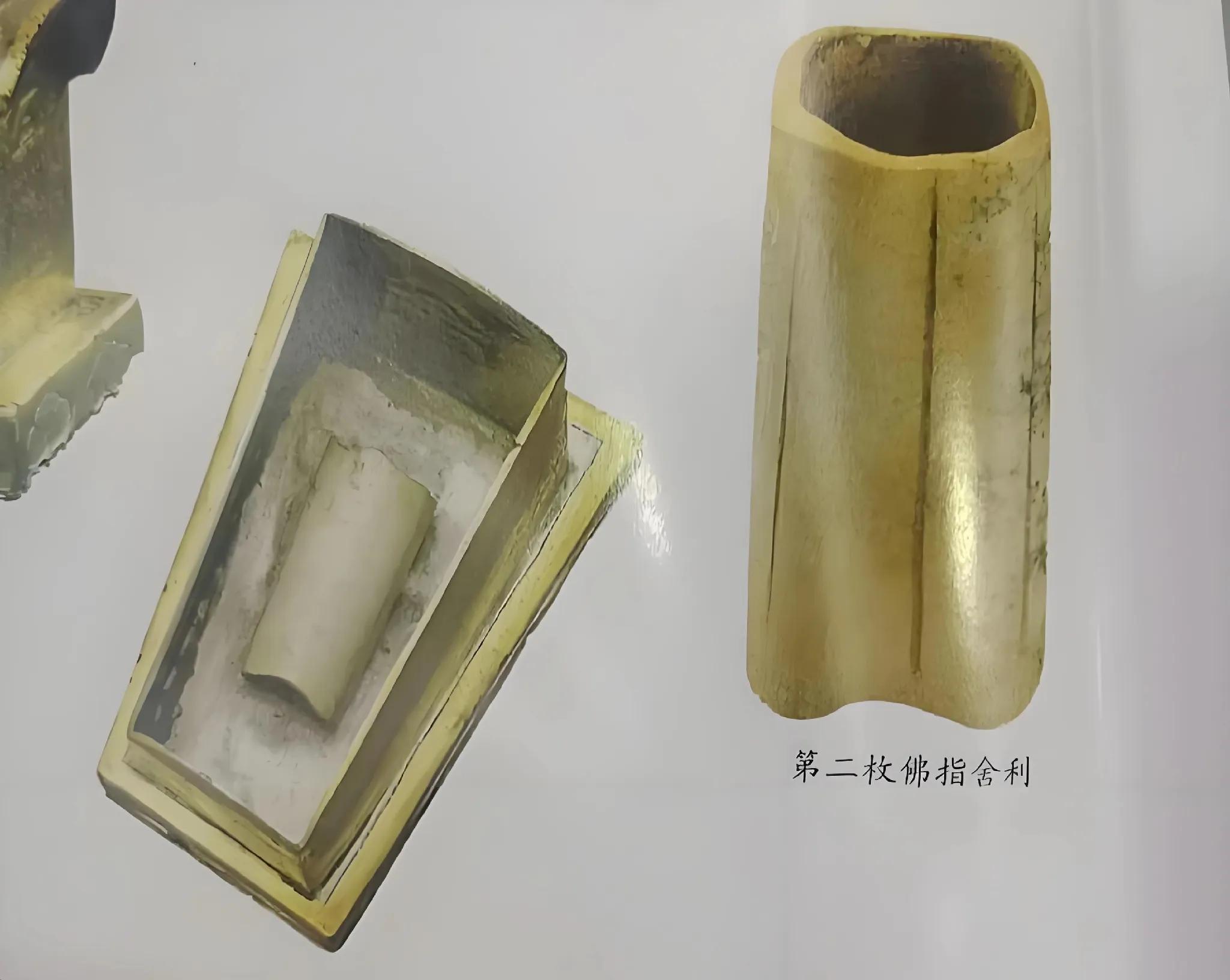

阿育王将释迦牟尼佛的舍利分成八万四千份,送往世界各地,并铸造八万四千座塔用以安奉。

回到宝物:

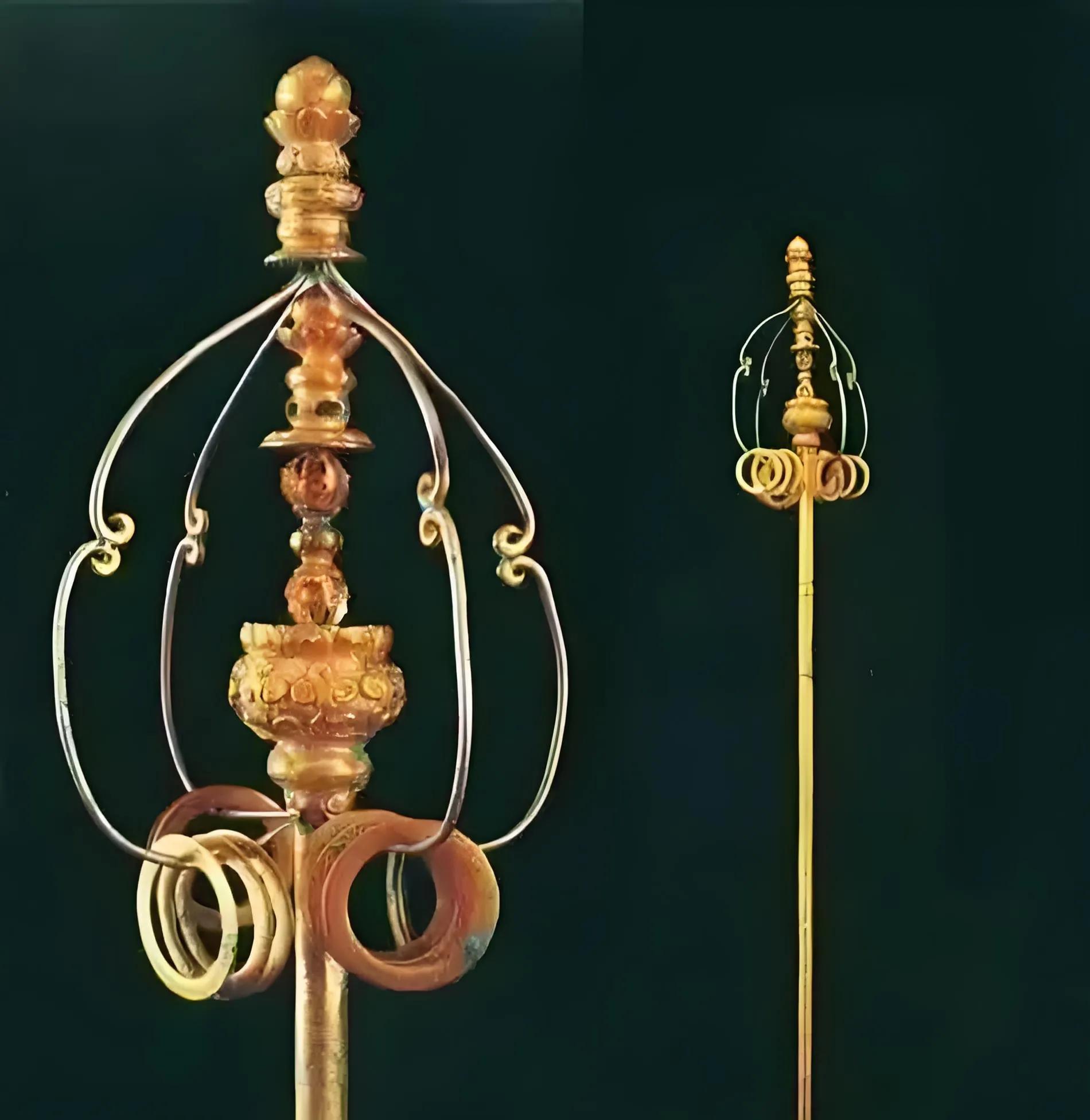

宝物通高53.5厘米,底座长宽各28厘米,二层长宽各24厘米,三层长宽各19厘米,房檐长宽各23.51厘米,重7.4千克。

铜浮屠亦称鎏金浮屠,整体模铸成型,精致玲珑。

它的出处和八重宝函是一样的,1987年决定在法门寺原址重建明代佛塔,在清理原塔地基时,发现了法门寺地宫。

铜浮屠发现于法门寺地宫前室,发现时是拆散,分开存放的。浮屠的方形基座放置在法门寺塔上,以丝绸包裹塔身放置在塔内,包袱上放置着拆散的塔身、塔刹等残件。

也就是说,铜浮屠是在后期拼装完成的完美结构微建筑构件。铜浮屠内有一个鎏金伽陵频迦鸟纹银棺,即是放置佛舍利而用的。

铜浮屠的外形为一座台榭式楼阁,整体构件依照我国传统建筑中的斗拱、飞檐、攒尖顶等形象制作而成。

带有印度风格的塔刹,四门两侧摆放的金刚力士,望柱上的蹲狮,显示了外来文化元素的融入。

浮屠中央的台阶踏步是以拱形展现,设计巧妙,构思独特。

现今法门寺博物馆内的主体建筑-珍宝阁,即是仿照鎏金铜浮屠的样式建造。

宝物文化:

唐代非常重视佛骨迎送活动,唐武德七年,唐高祖李渊将陕西扶风县的阿育王寺改为法门寺。

法门寺藏有罕见的释迦牟尼舍利,因此也成为唐代皇帝瞻仰圣物的重要佛寺。

贞观年间,李世民前后三次前往瞻礼。到了后期,瞻礼成了浩大壮观的迎送佛指舍利活动,每隔30年,都要把佛指舍利迎到长安供奉。

供奉完后,再送回法门寺,继续封存于塔下。

每次活动期间,长安的达官贵族,沿街百姓等等都会争相前来瞻仰。为了保护佛指舍利的安全,皇帝会调用御林军一路护送。

到了唐武宗时期,他大肆发起了灭佛运动,这威胁到了佛指舍利的安全。为了保护真身佛骨,法门寺的僧人造了一个影骨交给皇家,真舍利才算幸免于难。

唐武宗之后,迎送佛舍利活动再次恢复,并在唐僖宗时期达到顶峰。

唐僖宗迎送完佛指舍利后,将数千件珍宝一起封入地宫,法门寺珍宝众多,这和唐朝皇家的重视,有着非常紧密的联系。

2002年,鎏金铜浮屠和八重宝函,以及银花双轮十二环锡杖一起被列入首批禁止出境展览一级文物。