当代书法教育数据显示,赵孟頫字帖临摹率稳居前三,但专业书法家中却鲜有以赵体为根基的大家。这种矛盾现象背后,隐藏着书法传承的深层规律。

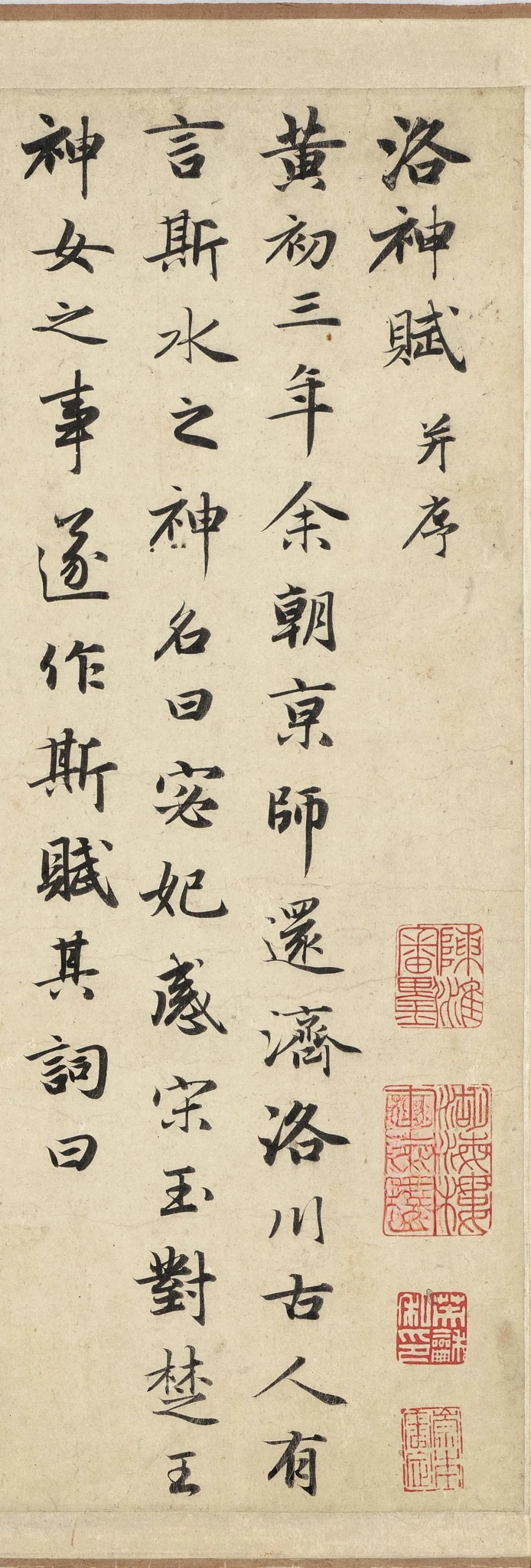

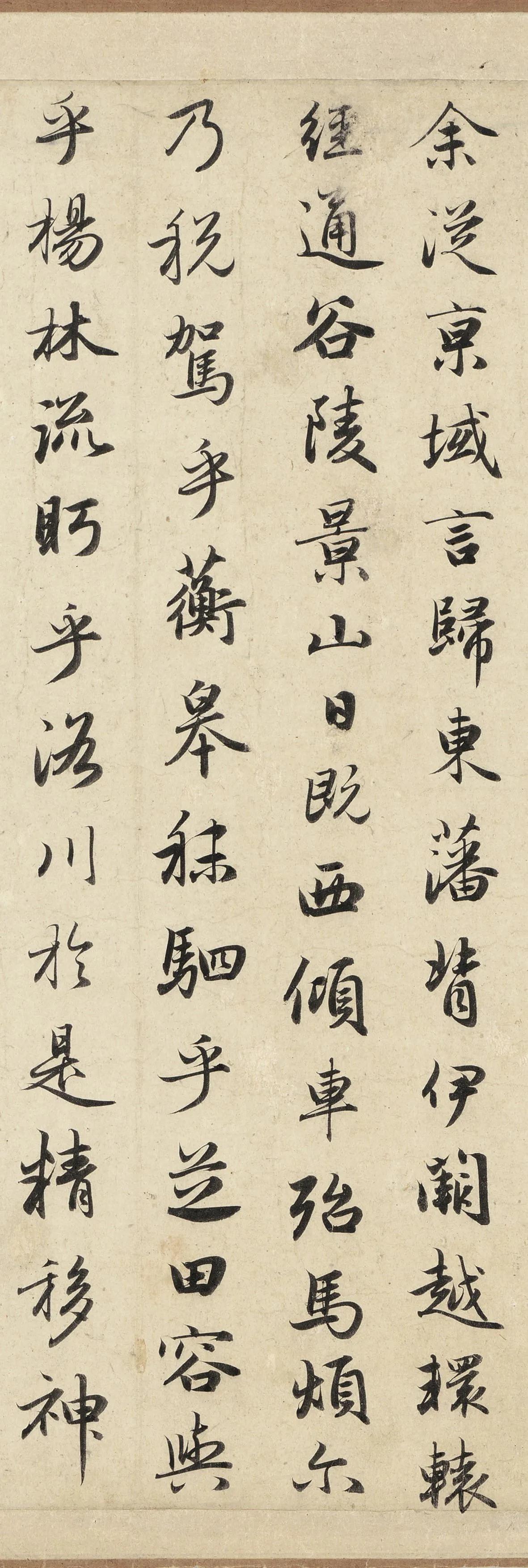

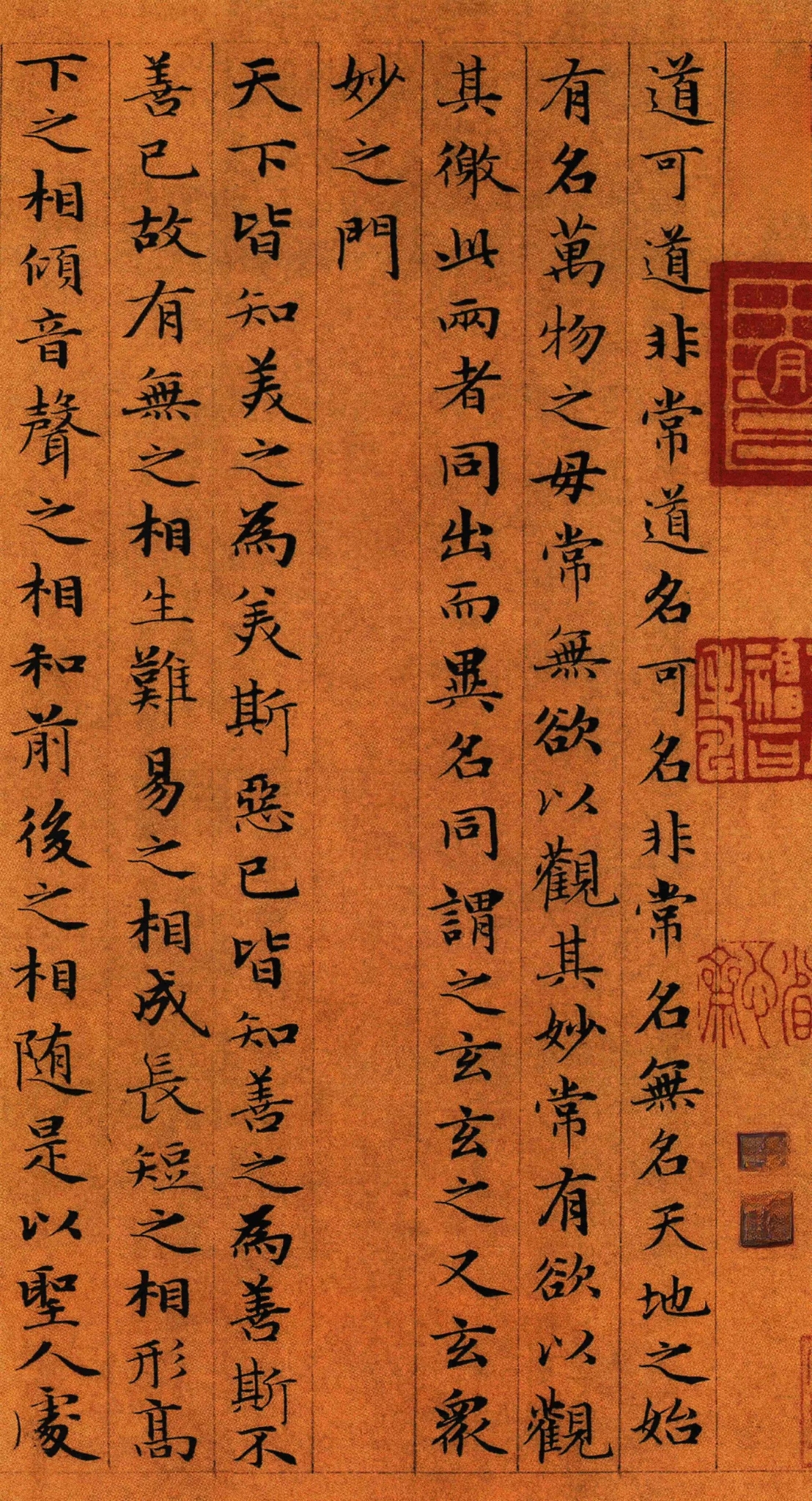

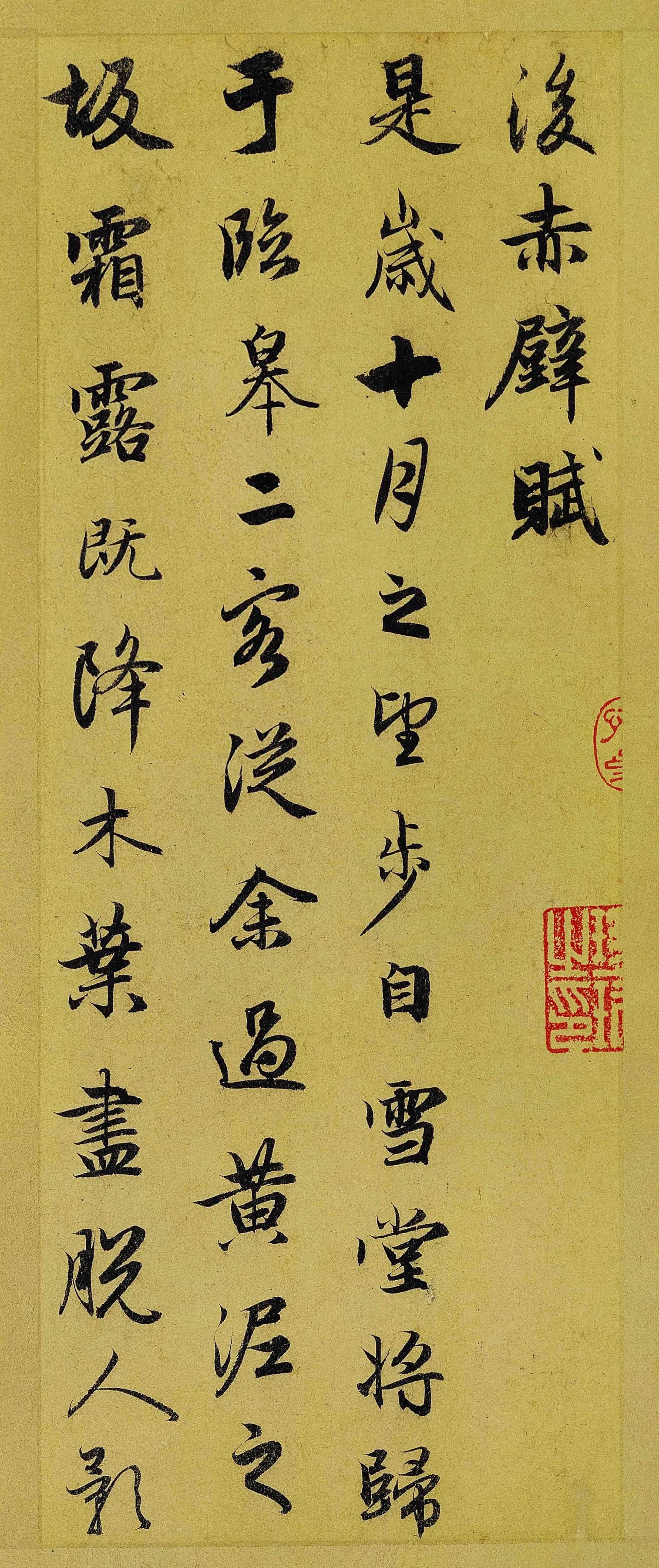

作为元代书法集大成者,赵孟頫将晋唐笔法简化再造,创造出"妍美如仙"的独特书风。《洛神赋》行云流水的韵律,《胆巴碑》精妙入微的结体,无不彰显其"书画双绝"的宗师造诣。但正是这种极致美感,为后世学习者埋下隐患。

明代书法家冯班曾犀利指出:"赵体精工近右军,然气骨不及宋人。"这揭示赵体书法的根本矛盾——在简化晋唐笔法的过程中,虽成就了雅俗共赏的视觉美感,却牺牲了书法最核心的"骨力"与"气韵"。就像现代流行音乐改编古典乐章,虽易于传唱却失了原作的深邃。

董其昌提出的"因熟而俗"定律,在赵体临摹中体现得尤为明显。其字帖看似平易近人,实则像精心设计的迷宫——入门时处处可见捷径,进阶时却难寻出口。当代书法教育专家统计,持续临摹赵体三年以上的学员,78%会出现结字僵化、笔力绵软的"甜腻化"倾向。

乾隆皇帝的书法实践堪称典型反面教材。他临摹赵体数十年,却始终未能参透"外柔内刚"的精髓,最终沦为被戏称为"面条字"的御书体。这种失败印证了书法传承的铁律:缺失对晋唐原典的深度研习,单纯模仿简化版书风,注定走入死胡同。

值得关注的是,近年书法高考培训出现新趋势:成熟教师开始采用"赵体入门+晋唐筑基"的混合教学法。数据显示,这种先通过赵体激发兴趣,再转向《圣教序》《九成宫》深造的学员,专业通过率提升41%。这为破解赵体困局提供了新思路。

在书法艺术传承中,我们既要敬畏经典,更要理解其历史局限性。赵体书法就像一座精雕细刻的园林,虽能给予初学者美的启蒙,但若久困其中,终将错过书法艺术的崇山峻岭。或许正如元代大家鲜于枢所言:"学书当观其不可学处",这才是对待赵孟頫书法的正确态度。

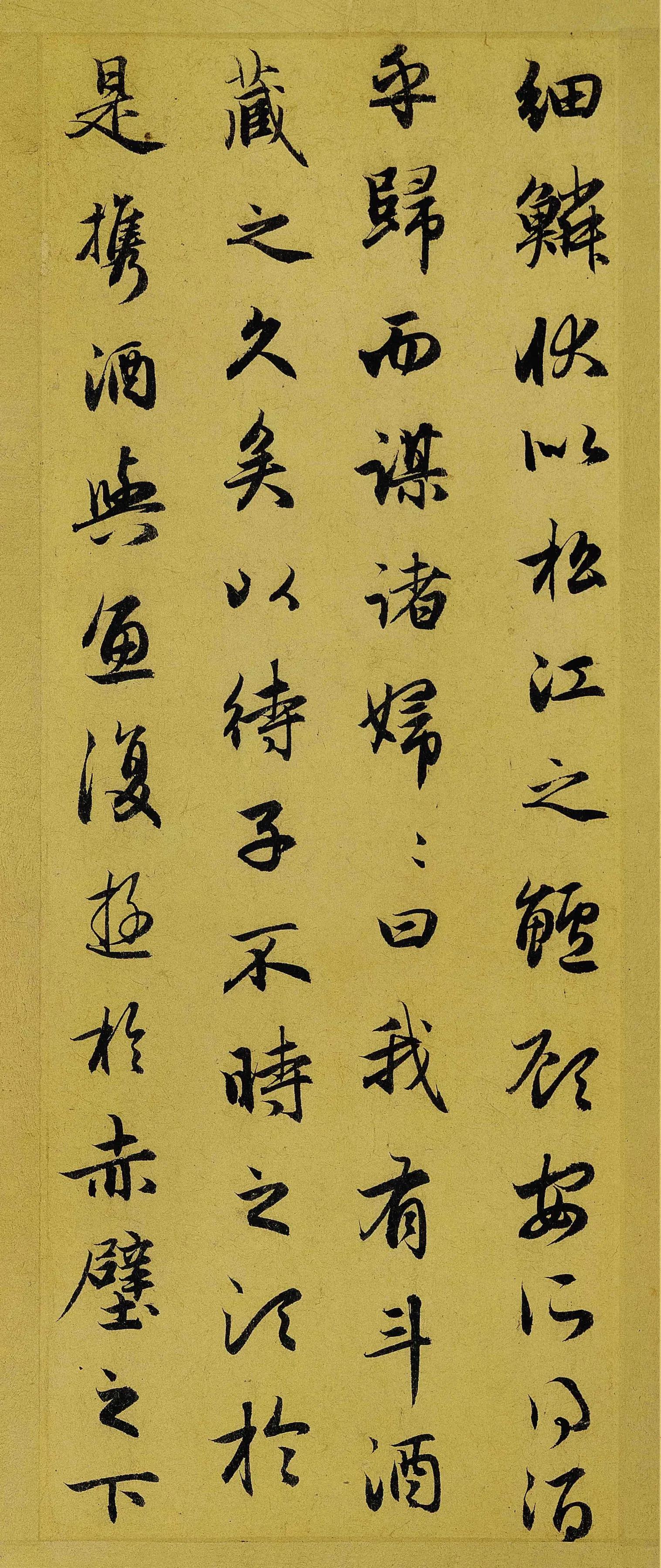

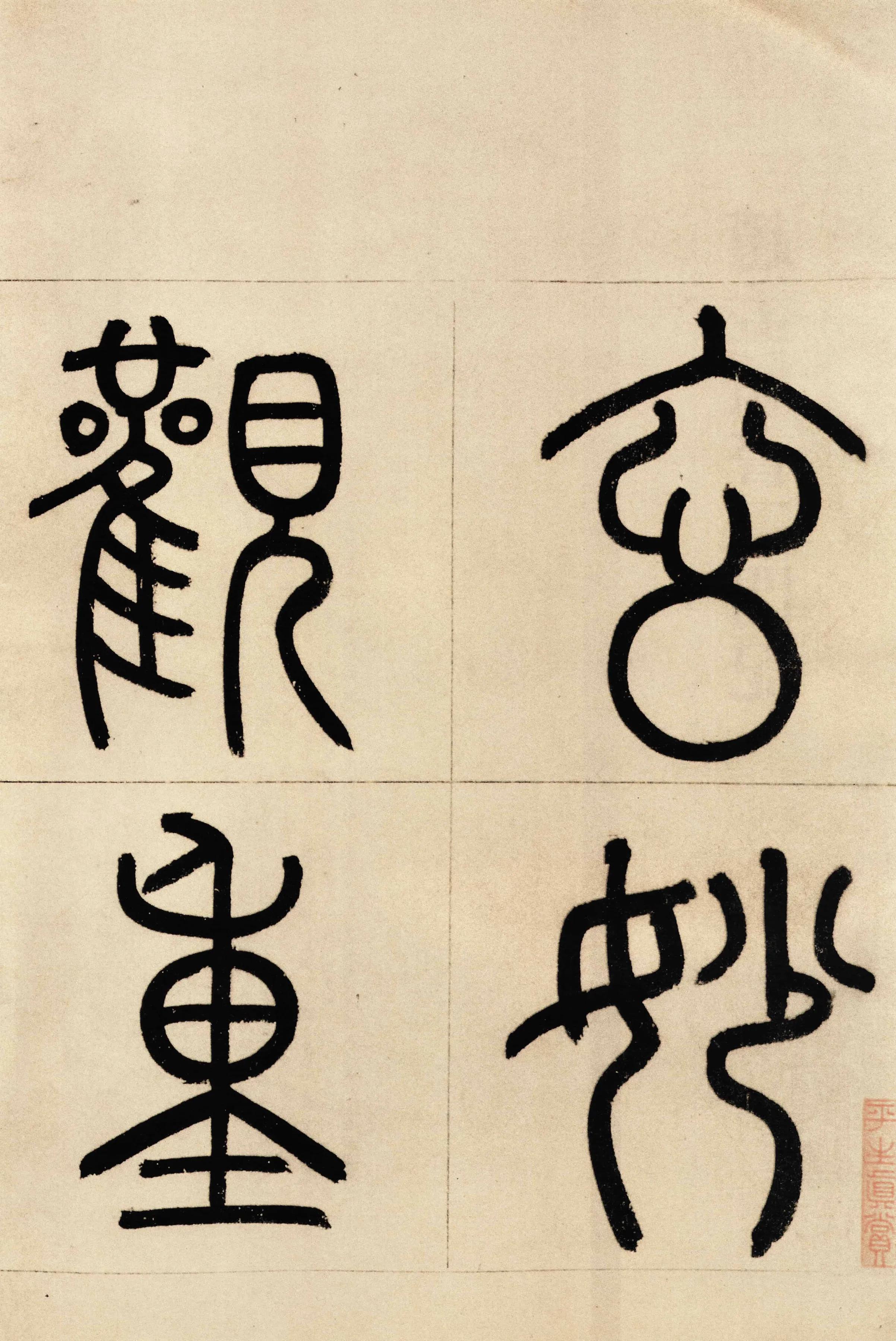

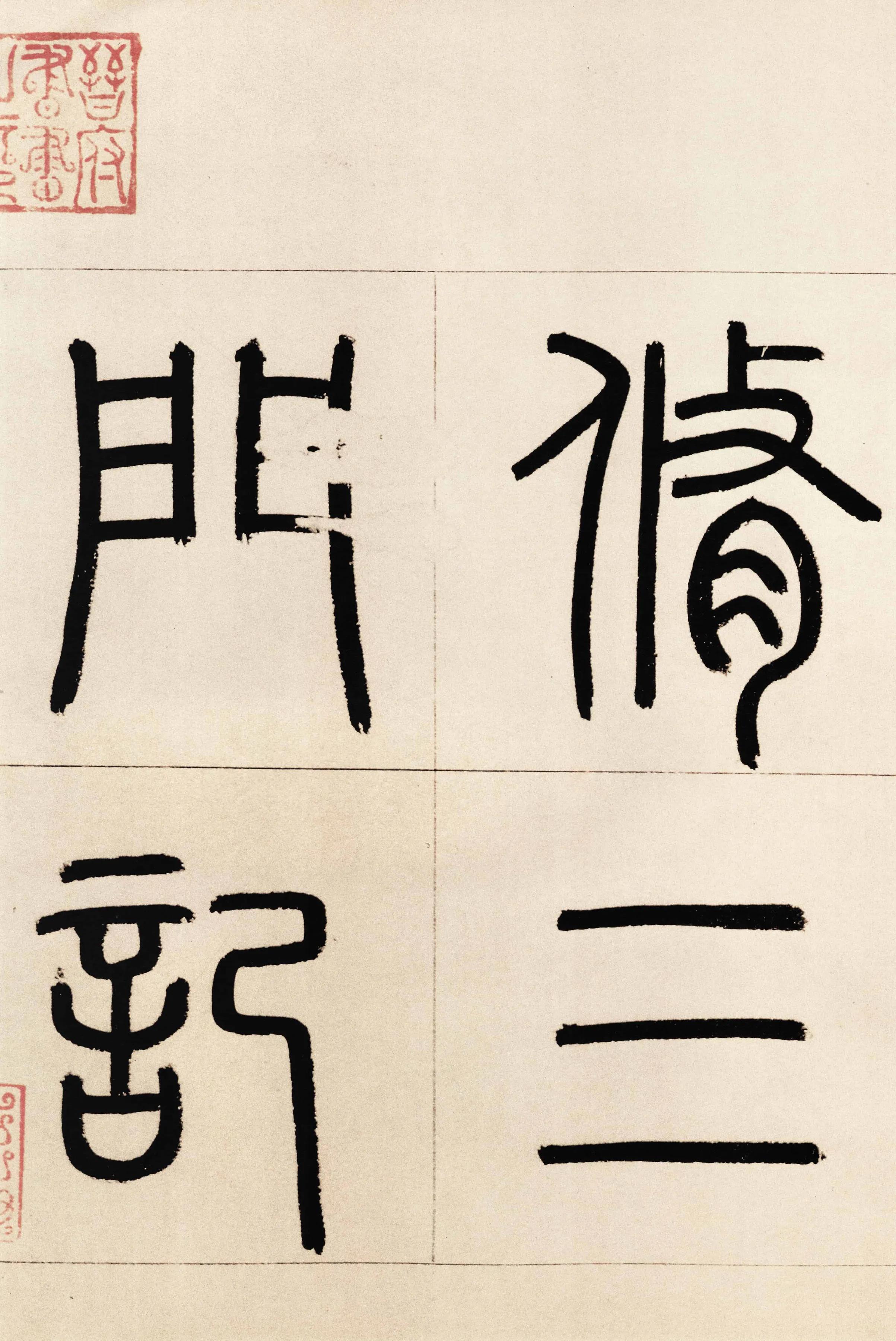

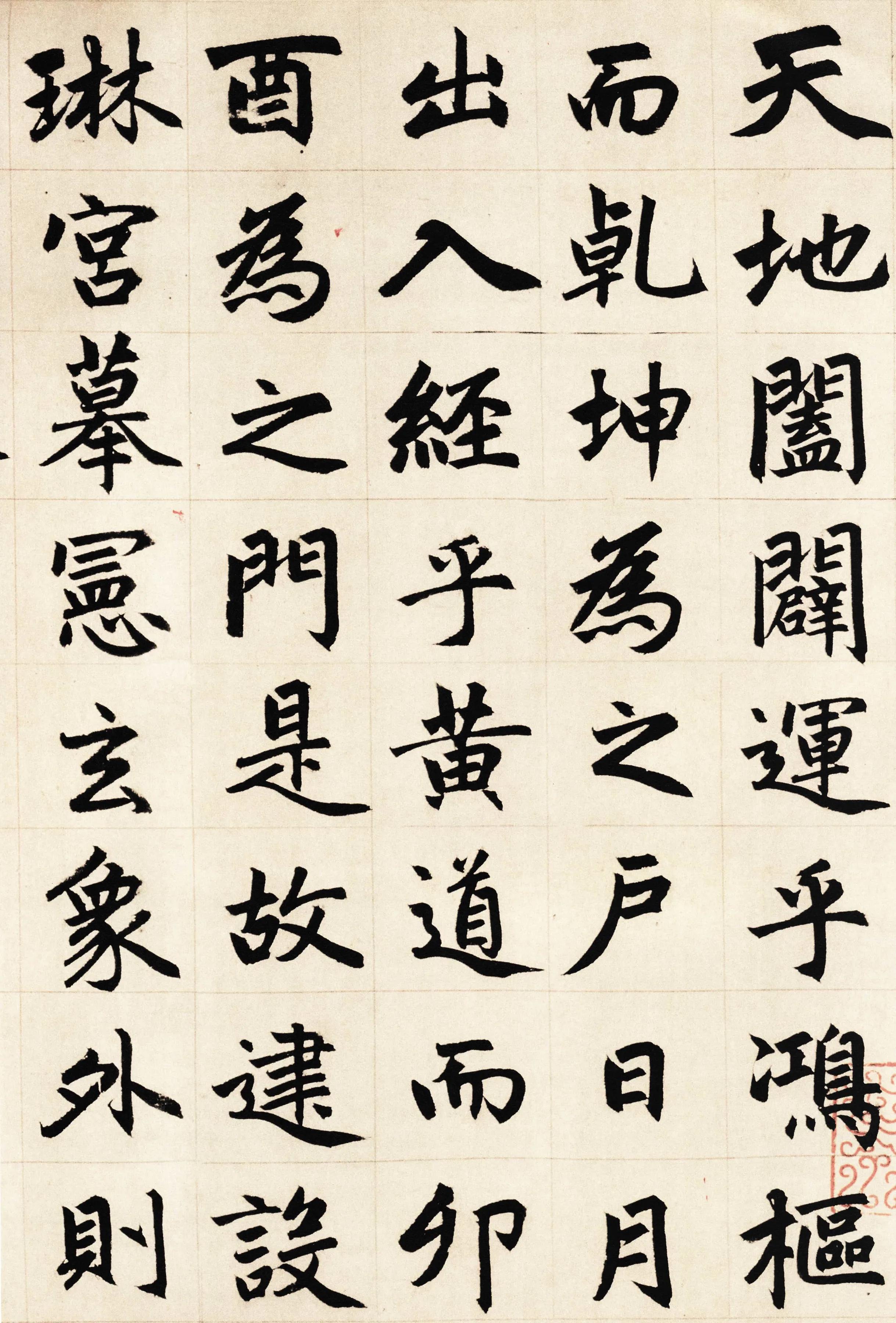

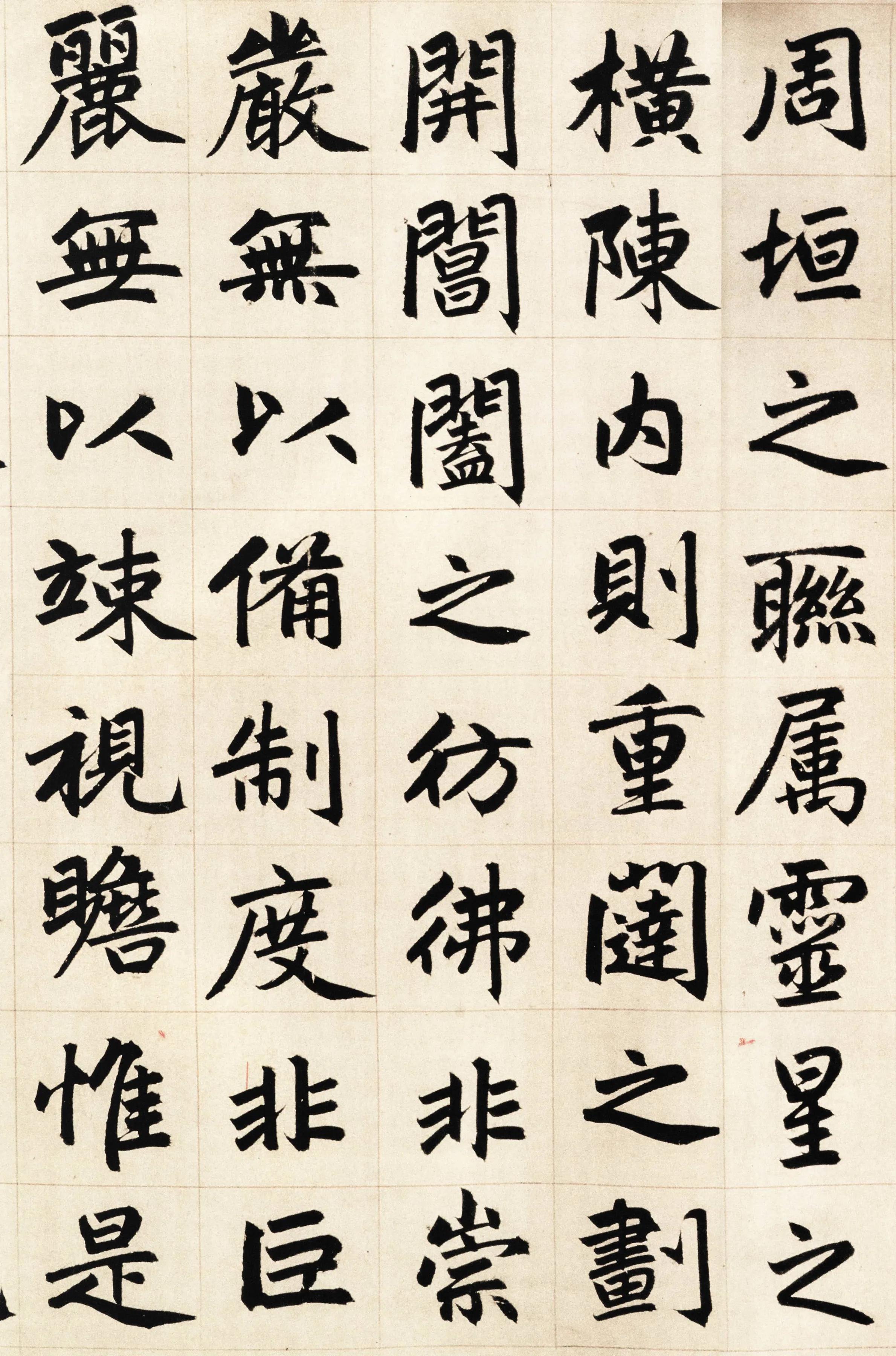

赵孟頫作品欣赏