最近,河南省政府原党组成员郭洪昌因涉嫌严重违纪行为,被河南省纪委监委立案调查。这一消息一经发布,迅速在社会各界引发了广泛关注。

作为曾经的省政府“大管家”,郭洪昌的调查不仅仅是一起个人案件,它折射出的是一个更广泛的现象——即使已经退休,依旧无法逃脱监督机制的追责。

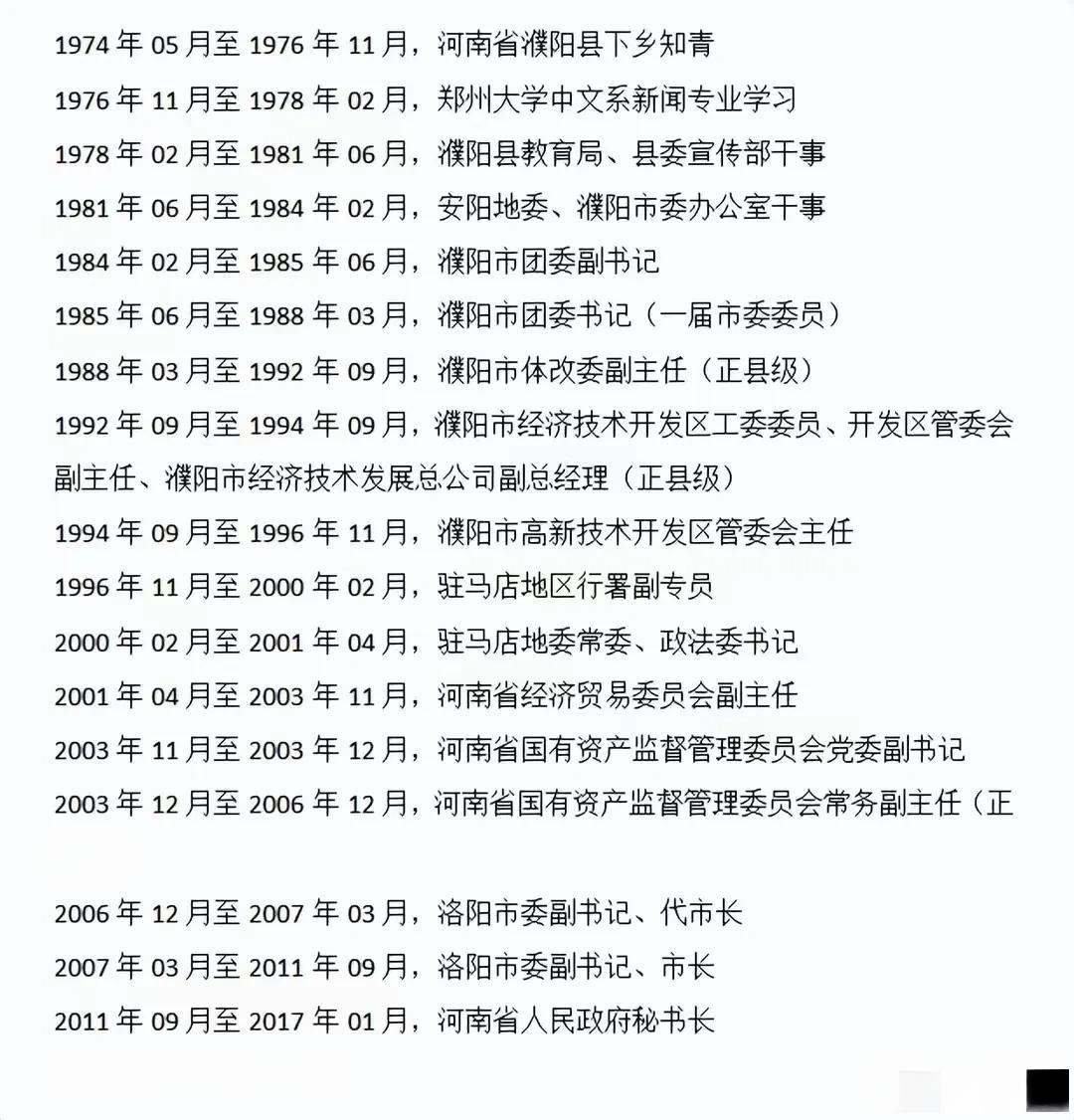

回顾郭洪昌的职业生涯,这位出生于1956年的河南滑县人,算得上是地地道道的“本土干部”。

从1978年开始,他便开始了自己的仕途,几乎将整个职业生涯都奉献给了河南。

无论是担任濮阳市高新技术开发区的领导,还是在河南省国有资产监督管理委员会担任高层职务,郭洪昌总是在关键位置上扮演重要角色。

2017年,郭洪昌正式退休,时年60岁。

然而,退休七年后,原本应当“安享晚年”的他,因涉嫌严重违纪行为,再度成为公众关注的焦点。

那么,为什么一个退休干部会在多年后重新成为调查对象?

要理解这个问题,首先要明白,郭洪昌所涉的违纪行为并非个别现象。在过去的几十年里,许多干部因为手中权力的巨大,都曾在不同程度上出现过问题。

即便在他们离开职务后,依旧会有监督机制对其进行追查,确保他们所做的每一项决策、每一次权力行使都符合制度规范。

这次郭洪昌的调查,其实也是对整个社会监督机制的一次警示。

退休干部也不意味着能“全身而退”,相反,正因为有些人依然心存侥幸,才让制度的追责显得尤为必要。

在郭洪昌的履历中,我们不难发现,他曾参与了大量省级政府决策,掌握过大量重要资源和信息。

若他在任职期间存在违规违纪行为,且未被及时发现,那么这些问题将对社会和经济的健康发展产生长远影响。

从此次事件的处理来看,河南省纪委监委对待退休干部的态度非常明确——一视同仁。

无论官员在职与否,违纪行为都应该接受相应的监督和处罚。这种做法,不仅能够震慑那些心怀不轨的现职干部,还能够让公众看到反腐工作中的坚决与公正。

通过这件事,我们可以进一步认识到:反腐工作不仅仅是针对“在职”的干部,退役的官员同样不容忽视。

无论时间过去多久,纪律和法规始终是衡量一个人行为的标准。

对于那些已经退下岗位的人来说,依然要在监督机制的框架内进行行为约束。像郭洪昌这样的案件,其实是在告诉所有人,离职不代表脱离责任。

这次事件不仅仅是对郭洪昌个人的清算,也给那些曾经掌握过权力但已经退休的干部们提了个醒——不能掉以轻心,制度的力量不容小觑。

这一切,都是为了确保社会的公平与正义,确保每个公职人员都能恪守职责,时刻保持清正廉洁的作风。

可以说,郭洪昌的案件,既是一个警钟,也是一种警示:在这个时代,任何人都不能躲避制度的监督,无论你曾多么显赫一时。