在过去一年里,某些海外军事媒体不断炒作B-21轰炸机的所谓“自由轰炸”论调,引发了舆论热议。

不少人认为,这架被美空军称为“穿透性制空平台”的轰炸机,似乎可以随心所欲地进出他国领空,却忽视了它距离形成真正的作战能力还需时日。

伴随这一喧嚣,关于中国防空体系是否“形同虚设”的质疑也迅速占据热门话题,但真相究竟如何?

一、B-21的技术底牌

外媒最爱渲染B-21的隐身与突防能力,往往把它描述成如同魔法斗篷般的存在。

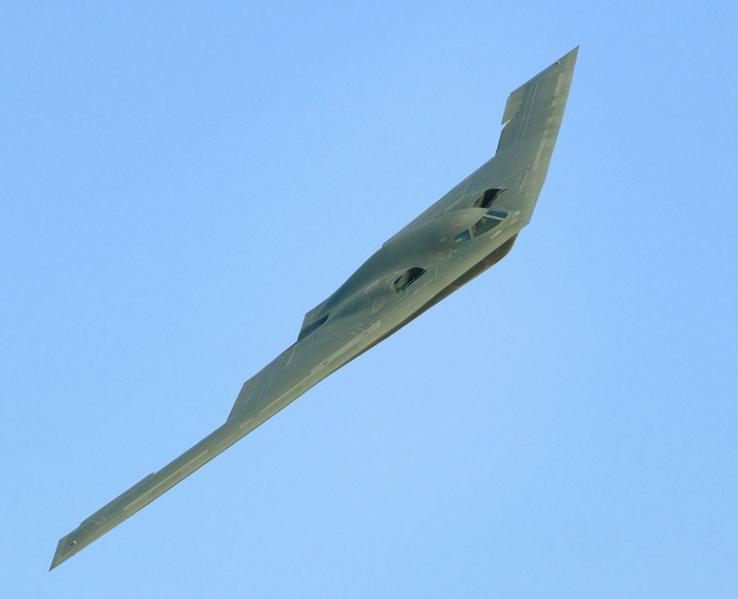

事实上,B-21继承了B-2“飞翼布局”的设计思路,并对机身尺寸和材料进行了改进,以进一步降低雷达反射截面。

美国空军强调其采用全新的吸波涂层、分布式孔径系统以及开放式系统架构,能够灵活应对未来可能的威胁变化。

然而,技术层面的先进并不等于“点石成金”。

截至2025年3月,B-21仅完成6架原型机试飞,量产细节遭遇预算超支和技术故障双重阻力。

据美国空军此前公布的计划,首支作战中队要到2027年才可能具备战斗力,这代表B-21在相当长一段时期内,恐怕还难以实现其宣称的“随时可战”。

在战术层面,外媒曾轻描淡写地表示B-21可“单机打击重大目标”,例如“摧毁三峡大坝”。

但细究具体数据就会发现,B-21最大载弹量仅约12吨,虽然够执行精准打击任务,却很难支撑大规模毁灭性打击。

更关键的是,它要依托关岛或其他前沿基地才能展开行动,而这些基地本身就在中国弹道导弹的覆盖之下。

一旦冲突升级,对手的区域拒止能力不容小觑。

回望美军历史,可以发现类似的高调宣传并不新鲜:从F-117到B-2,几乎每一代隐身机都被吹捧为“改变游戏规则”。

但在实际作战中,任何武器平台都面临环境复杂性和反制手段升级的挑战。

B-21再先进,也无法真正避免大量资源和后勤保障以及协同作战的配合,否则再锋利的矛,也可能陷入“无米之炊”的尴尬。

二、中国防空体系的反制能力

外媒在渲染B-21强势的同时,常常淡化或无视中国防空体系的整体发展。

事实上,中国近年来通过多层雷达预警、隐身战机巡逻、区域拒止火力投射,构建出一套相对完整的空中防御网。

第一层是反隐身雷达突破。

量子雷达和YLC-8E米波雷达等新技术的出现,让“隐形”变得相对可见。

米波雷达虽然精度有限,却能作为早期预警抓取隐身目标的大致轨迹,量子雷达则被寄予厚望,用以识别微弱回波信号。

据报道,某研究所的量子雷达项目已在西北完成初步测试,未来或将与更多地面和海上预警系统协同作战。

第二层则是空中拦截和制空巡逻。

歼-20等第四代乃至准五代战机已陆续实现批量入列,并配备先进的空空导弹,如射程可达200公里的霹雳-15。

这意味着,如果B-21在发起攻击前被捕捉到行踪,就有可能遭受“远程点射”的威胁。

“B-21若敢来犯,我们有的是办法让它有来无回。”这句话虽略显强势,却折射出中国空军对自身装备与战术有一定信心。

第三层就是区域拒止战略。

东风系列导弹,尤其是东风-17高超音速导弹和东风-26远程打击手段,已成为外界关注的焦点。

在近海或中远程区域,这类导弹可以精确覆盖美军前沿部署基地和大型作战平台,逼迫对方采取更保守的行动半径。

同时,中国还有一整套岸基、海基和空基反舰武器体系,时刻提醒对手:若要在近海或沿岸地区实施“自由轰炸”,需要付出更高代价。

综观这三层防线,不难发现:对任何长程轰炸机而言,一旦强闯对手的防空网并不等同于“通过”,而更可能陷入高强度攻防博弈。

外媒所宣称的“B-21能自由进出中国领空”更像是舆论噱头,而非基于现实的军事推演。

三、从“威慑中国”到自我打脸

舆论场既是一面放大镜,也是一面棱镜,反映出各方不同的利益立场和观点取向。

欧美媒体对B-21的宣传,除了凸显美军几乎无所不能的形象外,也借此向盟友传递“美国技术仍领先”的信号。

而印度等地区媒体则常常借题发挥,拿“中国防空漏洞”说事,意图在地区舆论中强化“中威胁论”。

但这样的炒作往往会出现风向反转。

印度《欧亚时报》2024年6月曾大肆鼓吹B-21能突破中国防空体系,几个月后却又刊发文章,称中国反隐身雷达技术已领先印度十年。

这一自相矛盾的报道背后,既是为了迎合特定读者,也凸显其对军事技术发展的认知缺乏严谨。

在美国内部,亦不乏相对理性的声音。

美国战略与国际研究中心(CSIS)就指出,B-21若要在实战中发挥威慑力,需要电子战支援、卫星通讯等体系配套,而中国在北斗导航和反卫星能力上已有明显进展。

这意味着,侦察、通讯、制空等多重环节一旦受到干扰,B-21的优势发挥就会大打折扣。

从历史经验来看,被吹捧得神乎其神的“隐身”飞机也有狼狈落地的时候。

1999年科索沃战争中,美军F-117就曾被南联盟老旧雷达击落。

对手的巧妙战术和意志力往往能填补技术上的差距,而伴随中国在防空与反隐身技术领域的持续突破,外媒口中的“零拦截”恐怕只会停留在纸面上。

四、B-21的真实威胁

面对层出不穷的鼓吹和质疑,必须承认B-21在现代化军事系统中的地位不容小视,但它的威胁更可能体现在政治和心理层面。

当美军希望在特定地区“展示力量”或干预局势时,B-21有可能被作为“象征性底牌”出现,以震慑潜在对手或安抚盟友。

在台海等地域敏感热点上,外界曾推演B-21执行“布雷”或“切断增援”的模拟场景。

但一旦面对火箭军、海军和空军的多重拦截,作战环境将十分严峻,甚至可能在进入战区前就被各类探测系统定位。

所谓的“神出鬼没”只能在信息不对称的情况下才更容易实现。

随着侦察预警网络越加完善,这种先发打击也将面临严重阻力。

在军工业方面,B-21项目耗资巨大,早已成为诺斯罗普·格鲁曼公司以及美国军工复合体争取国会拨款的王牌。

外界对“中国威胁”的渲染,某种程度上也有助于美国国防预算的持续攀升。

这既是军事博弈的现实,也体现出政治与资本间的利益纠缠。

同样地,美国国防部在年度《中国军力报告》中刻意夸大B-21等新型装备的作用,不仅试图向外界传递“美军依旧不可替代”的印象,也是在塑造一种心理攻势:让盟友认为自己仍可仰仗美国保护。

对中国而言,这更多是一种舆论上的干扰。

而真正的军事竞争,还是要看实际的技术升级与作战演练。

综上所述,B-21绝非“不堪一击”,也不是什么“无所不能”。

它所带来的挑战在于美国深厚的技术储备和全球军事部署经验,值得警惕与研究。

但同时,也毋需被外媒的惊悚标题牵着鼻子走,忽视了自身亦在快速成长的防御能力。

在不断发展自主创新、强化联合作战的背景下,中国军力现代化并不会因为某型轰炸机问世而停滞。

结语

外媒对B-21的炒作,虽让人们看到了以技术为噱头的舆论交锋,却未必反映真实战力的全貌。

未来的空天竞逐中,任何先进平台都需要体系配合,谁掌握了更牢固的防务生态与更全面的作战认知,谁才有更大胜算。

与其担心“B-21自由轰炸”,不如将精力投入防空探测、信息化建设与高素质人才培养。

毕竟,国家安全从来都不是谁的手中筹码,而是每一个踏实投入、不断进取的人的共同事业。