中国古代人很早就认识到菌类生物的食用与药用价值;并在与菌类的长期接触中,通过对它们外形特征、生活习性的了解,逐渐形成了一种独特的菌文化。一方面,许多人因芝菌类生物的稀缺难觅以及奇异的外形,称其为仙草,将其视作祥瑞;另一方面,又有许多人因菌类生物寄生或腐生的异养生活习性,以及某些菌类生物看似短暂的生命周期,而将菌类生物视为不祥之物。从这一现象可以看出,对于相同的客观事物,不同背景的观察者会给出不同的主观解释,进而赋予事物不同的意义。

中国古代对于菌类生物的称呼主要有“菌”、“芝”、“蕈”等。

图片网络

《说文解字》对于菌的解释是“地蕈也。从艸囷声。渠殒切”,对于芝的解释则是“神艸也。从艸从之。止而切。”至于蕈,《说文》的解释是“从艸覃聲。慈衽切。”而《康熙字典》引《唐韵》的说法,蕈乃是“菌生木上”而《玉篇》的说法则“地菌也”。

从对于菌、芝、蕈等字的释义可以看出,在古代,人们已经注意到菌类这一生物类别,但限于生物学发展水平的限制,多将菌类生物视作草的一种或者说认为菌类生物与草本植物相近。当然对于菌类生物的一些独特性状,古人亦有一定的认识。应劭曾言:“芝,芝草也,其叶相连。”很直接地点明菌类生物外形结构简单,没有根茎叶区别的特点。而《列子》一书中曾言“朽壤之上有菌芝者”,说明古人对于菌类生物异养的特性已经有了初步的感性认识。颜师古在注《汉书·东方朔传》时,曾对“寄生”一词时有过考释,他认为“寄生者,芝菌之类,淋潦之日,著树而生,形有周圜象寠数者,今关中俗亦呼为寄生。非为茑之寄生寓木宛童有枝叶者也。故朔云‘著树为寄生,盆下为寠数’。”而司马彪在注释《庄子》中“朝菌不知晦朔”一句时,解释到“大芝也,天阴生粪土上,见日则落。”可见,在唐代以前,古人们对于菌类生物乃是依靠腐生或是寄生才能存活的异养生物这一特征的认识已经进一步深入。

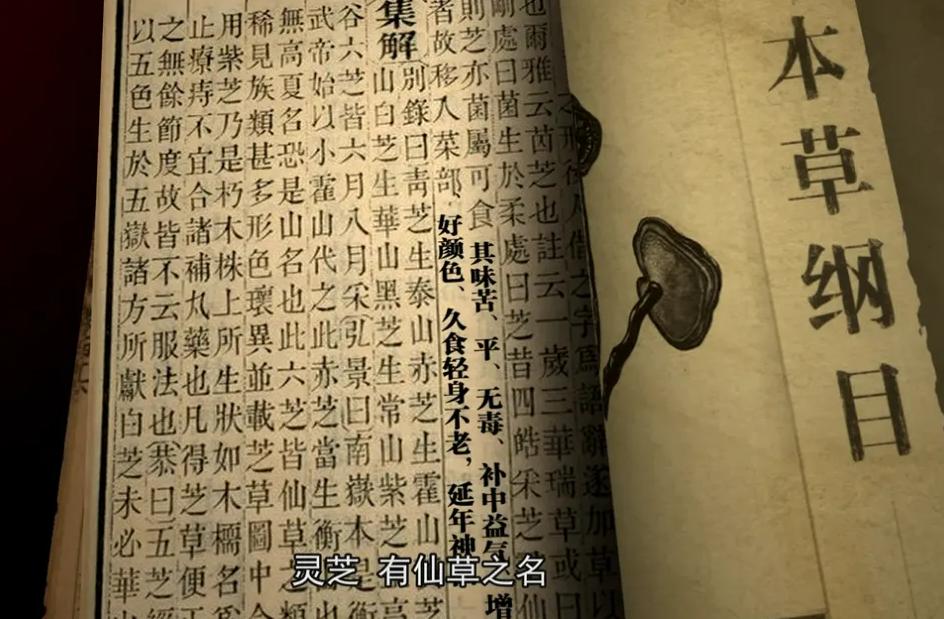

菌类生物,特别是其中的芝类,在中国古代多被视为祥瑞之征兆。据李时珍《本草纲目》所转引的《神农经》上的记载称:“山川云雨、四时五行、阴阳昼夜之精,以生五色神芝,为圣王休祥。”

菌类生物与普通的植物相比较,有着较为独特的奇异外形。菌类生物没有明确的根茎叶区分,其中野生的芝菌类生物更是数量稀少,又多生长于人迹罕至的深山老林,难以采摘,因此常被古人们称为仙草,自先秦时代起,芝草等菌类生物便被视为是修仙者食用的好食材。在《汉书·艺文志》中记有《黄帝杂子芝菌》 一书,而班固对其的介绍乃是“服饵芝菌之法也”的书籍,并将其归类为神仙家之列。据李时珍《本草纲目》转述:“生于刚处曰菌,生于柔处曰芝。昔四皓采芝,群仙服食,则芝亦菌属可食者,故移入菜部。”

图片 网络

秦汉时代诸多帝王人物亦对于芝草颇为痴迷。秦代方士卢生就曾向秦始皇吹嘘芝类的奇效,他说:“臣等求芝奇药仙者常弗遇,类物有害之者。方中,人主时为微行以辟恶鬼,恶鬼辟,真人至。人主所居而人臣知之,则害于神。真人者,入水不濡,入火不爇,陵云气,与天地久长。今上治天下,未能恬倓。愿上所居宫毋令人知,然后不死之药殆可得也。”始皇帝对此信以为真,并还因自己行踪遭泄露,而大开杀戒。

而另一位雄才大略的君主汉武帝,同样对于求仙之事也同样颇为热衷;相较于秦皇,汉武在这方面花费的人力物力可谓不遑多让。据《史记》记载,汉武帝听信方式公孙卿之言,“令长安则作蜚廉桂观,甘泉则作益延寿观,使卿持节设具而候神人,乃作通天台,置祠具其下,将招来神仙之属。于是甘泉更置前殿,始广诸宫室。”不过相比于始皇,汉武帝似乎要更“幸运”点,史载“(元封二年)夏,有芝生殿房内中。天子为塞河,兴通天台,若有光云,乃下诏曰:‘甘泉房生芝九茎,赦天下,毋有复作。”另外据班固《汉书》对此事的记载,汉武帝因为此事,还专门下令“作芝房之歌。”如淳的注释引用《瑞应图》的说法认为“王者敬事耆老,不失旧故,则芝草生。”而《瑞命记》则认为:“王者仁慈,则芝草生。”而这株令汉武帝兴奋不已的“仙草”,其最为“祥瑞”的特征乃是“九茎连叶”。

图片网络

而古人眼中的这种茎叶相连,无疑是菌类生物子实体的一种外形。晋代的葛洪曾有记载“木渠芝,寄生大木上,状如莲花,九茎一丛,味甘而辛,”汉武帝时期的这株芝草生长于巍峨的甘泉房中,而宫殿之内不缺的就是大型的木材,因此这株芝草是葛洪所说的“木渠芝”的可能性极大。

另外由于菌类生物多生长于腐朽潮湿之地亦或枯木石缝之间,而在古人看来,这些地方并不适合生物生长,但菌类却能立足,因此许多人将其归结为统治者的德行高尚,从而使得腐地生物。柳宗元的说法便是:“使受天泽余润,虽朽枿败腐不能生植,犹足蒸出芝菌,以为瑞物。”

古人们也很早就开始尝试采摘菌类进行食用,《汉书·艺文志》中记载有《黄帝杂子芝菌》一书,颜师古的注文解释其书乃是“服饵芝菌之法也。”可见在汉代以前,食用菌类生物的现象就已经极其普遍,以及有专书介绍服用之法。另外根据陈士瑜《中国食用菌栽培历史初探》一文介绍:

早在二千多年前,菌类即已成为珍贵的食品,《礼记·内则》说:‘食所加庶,羞有芝栭’;《吕氏春秋》也说:‘味之美者,骆越之菌’;后魏贾思勰的《齐民要术》内,还有‘蒸菌法’、‘木耳菹’等食菌加工方法,也反映出人们对菌类的爱好而促进了加工技术的发展。《神农本草经》内还多次谈到,经常食用某些菇类,可使人‘轻身不老延年’。

另外对于菌类生物的药用保健功能,古人亦多有认识,明代李时珍在其巨著《本草纲目》中收录了大量的菌类药材,其中特别在菜部介绍了芝、木耳、杉菌、皂荚蕈、香蕈、天花蕈、蘑菰蕈、鸡枞、舵菜、土菌、竹蓐、雚菌、地耳、石耳等十五种菌类生物(详见《本草纲目》菜部第二十八卷,菜之五),李时珍将这些菌类归入菜部,乃是认识到了这些菌类生物作为食材与药材的双重属性。

另外,古人们已然注意到了菌类生物味道鲜美,但某些种类含有致命毒素这一性状。《康熙字典》在对菌字进行释义时,注引了张华《博物志》的说法,“菌,食之有味,而常毒杀人”,段成式在其《酉阳杂俎》里记载生于苦竹边的竹蓐有毒,而李时珍的《本草纲目》更是对各种可做药材或是食材的菌类生物是否有毒,以及毒性的大小进行了标注。

图片网络

相较于食用、药用等具体实际用途之外,探讨中国古人对于菌类生物文化象征意义的分歧与差异也是一个有趣的话题。与通常所见的先扎根土壤,再逐渐抽枝发芽,进而开枝散叶,最终花果繁茂的草木植物不同,通过孢子方式在自然界进行传播繁殖的菌类生物,给古人们一种从天而降的神秘感,因此在古代,人们经常将菌类生物的出现视作一种上天对于人们的启示。但有趣的是,有些人将之视为祥瑞之兆,而有些人则将之视为凶兆。