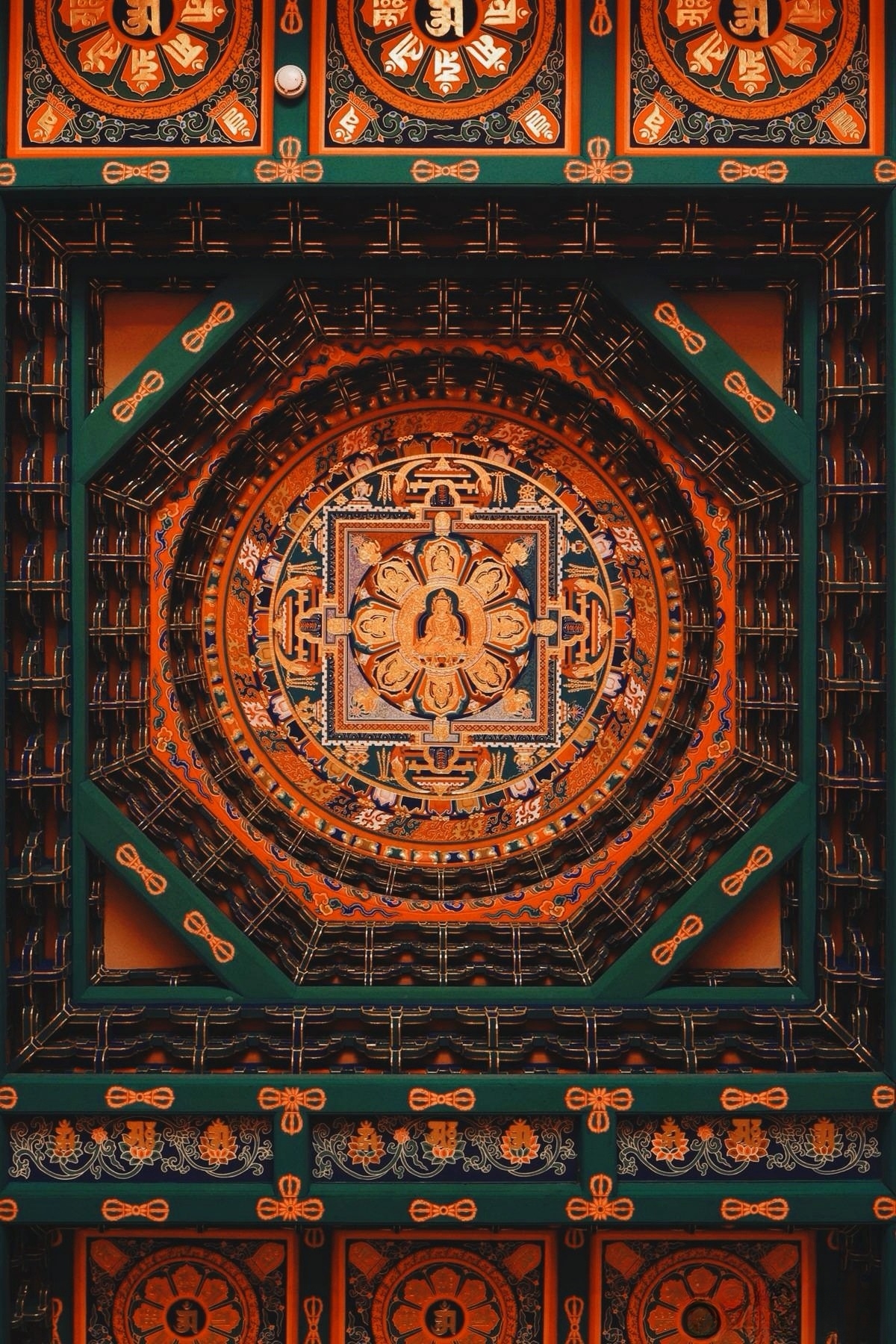

12 先农坛隆福寺天宫藻井【北京】

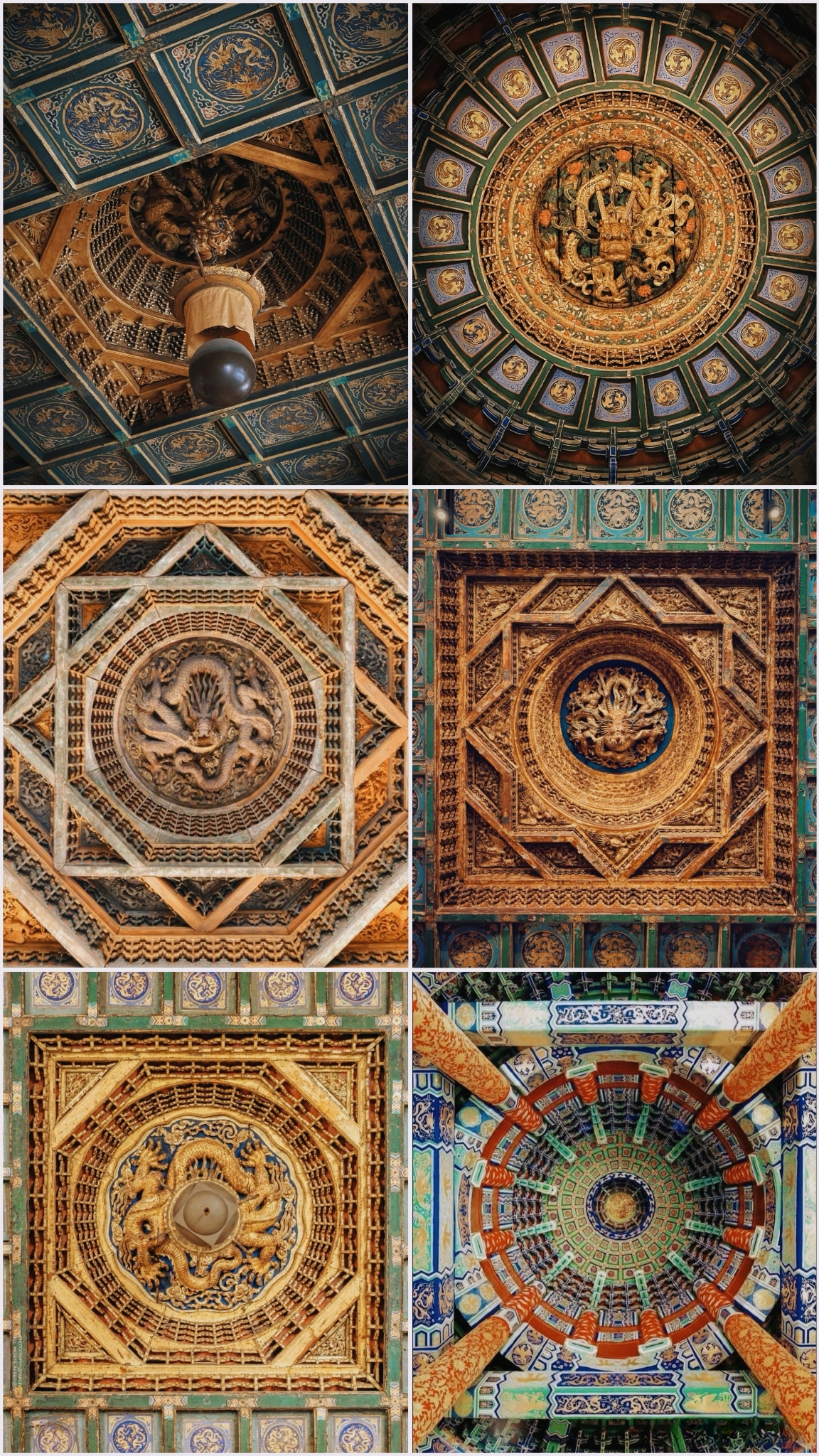

故宫御花园千秋亭藻井,清代【北京】

故宫太和殿蟠龙藻井,皇权至上的象征,清代重建【北京】

故宫斋宫蟠龙藻井,清代【北京】

故宫慈宁宫临溪亭藻井,罕见的平面天花彩绘藻井,清代【北京】

北海五龙亭金色蟠龙藻井,清代【北京】

大觉寺蟠龙藻井,明代【北京】

法海寺药师殿曼陀罗藻井,复刻品【北京】

承德普乐寺旭光阁金龙戏珠藻井,清代【河北】

大同善化寺大殿藻井,辽代【山西】

智化寺藏殿藻井,明代【北京】

高平定林寺山门莲花藻井,元代【山西】

呼和浩特庆缘寺正殿藻井,清代【内蒙古】

应县净土寺大雄宝殿八门九星藻井,金代【山西】

金华府城隍庙螺旋藻井,清代重建【浙江】

昆明真庆观紫薇殿八卦藻井,现代重建【云南】

太原窦大夫祠献殿八卦藻井,元代【山西】

运城关帝庙春秋楼菊花藻井,海内建筑之孤例,清代【山西】

首先什么是藻井?它在古建筑中起到什么作用?这里先上一组代表性的古建藻井图片,有官式的宫殿、寺院藻井,也有民间的庙祠、宅邸藻井,其结构纷繁多样,多数极尽精巧繁复与富丽堂皇之能事,是为古建结构装饰中一抹瑰丽的奇葩。

典型的斗八藻井,宋、辽、金时期广泛采用的藻井形制

上、下分别为独乐寺观音阁和应县木塔的斗八藻井,前者是为现存最早的木质藻井

有趣的民间藻井,明清时期其等级象征被进一步强化,民间藻井的形制相对简化,但样式极为丰富

它的历史可追溯至原始社会的穴居建筑,而真正的雏形则肇始于汉代。汉代文献《风俗通义》记载“井者,象东井之形”,认为藻井模仿了“井宿”的形状,具有防火的象征意义;从汉代的砖石叠涩藻井,到唐代的方形藻井,再到宋代《营造法式》中记载的“斗八藻井”,标志着藻井技术与艺术的不断发展融合,结构上采用斗拱、榫卯层层内收,装饰趋于繁复;到了明清,它的等级象征被进一步强化,例如皇家建筑中常见有圆形龙凤藻井,在民间则只能采用“天花”或“覆斗形”的简化结构。

它的作用,首先是“天人合一”宇宙观和礼制等级的体现

其次才是出于审美、防火祈愿和视觉引导的需要

至于它的作用,主要有三:首先是体现宇宙观和礼制等级的需要,藻井的圆形或八角形结构象征“天圆地方”中的“天穹”,是为皇权、宗教宇宙观的体现。而在明清,藻井被规定仅限于皇家与寺庙使用,例如蟠龙藻井成为帝王专属,寓意“君权神授”;其次才是出于审美和祈愿的需要,以水草之“藻”和属水之“井”的意象,结合五行理论,寄托避火防灾的祈愿,而在结构上通过层层斗拱或木构架向上收束,既繁复美观,又分散了屋顶荷载,也增强了梁架的稳定性;再次,其位于建筑中心上方,在突出如帝王宝座、神佛塑像主体空间的同时,起到引导视觉焦点的作用。

官式的藻井,奢华绚丽,但其形制有着严格的规定

民间的藻井,结构相对简化,但装饰呈现不拘一格的多样性,尤其是祠庙建筑

所以,它首先是它是古人“天人合一”宇宙观的体现,随着礼制等级的出现,它成了皇家与宗教特权阶层的产物,演变为集信仰、美学、礼制于一体的文化符号;而从结构上来讲,它只是室内天花上一种独特的装饰性结构,寄寓防火,但并不防火。

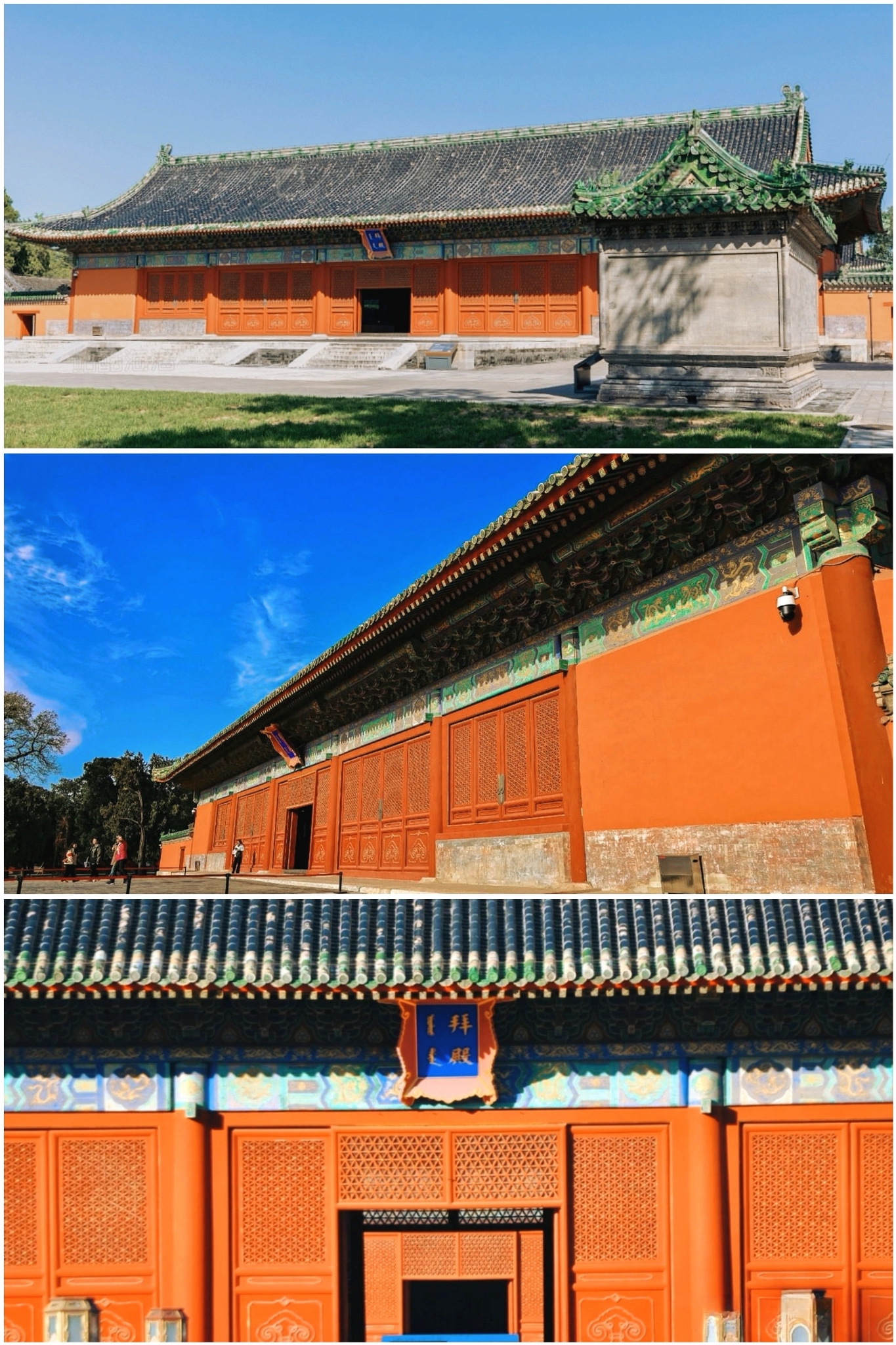

位于先农坛内的北京古代建筑博物馆

博物馆内来自原隆福寺建筑群的四座藻井

位于先农坛内的北京古代建筑博物馆收藏了多座珍贵的藻井,但最著名的四座均来自原隆福寺建筑群,皆为明代物件,分别是原隆福寺万善正觉殿明间天宫藻井、毗卢殿明间蟠龙藻井和万善正觉殿次间残缺藻井两座。其为何出现在先农坛的博物馆内?因1976年唐山大地震后,寺院大部分建筑遭损毁而拆除,藻井构件暂存于西黄寺,直至1989年迁移至现北京古代建筑博物馆内予以保护并修复。

天宫藻井陈列于北京古代建筑博物馆,先农坛太岁殿内

天宫藻井,其结构繁复、装饰瑰丽,被誉为“中国藻井艺术之孤品”

天宫藻井结构装饰注解1

天宫藻井结构装饰注解2

天宫藻井结构装饰注解3

天宫藻井现陈列于博物馆太岁殿内,其结构繁复、装饰瑰丽,被誉为“中国藻井艺术之孤品”。藻井共六层,整体呈穹窿状,由下至上依次为方井、圆井交替套叠,采用传统榫卯结构以斗拱承托,最外层为方形井枋,四角以木雕金刚像支撑,形成“天圆地方”的宇宙观意象。

天宫藻井下方仰视的角度

天宫藻井侧方仰视

藻井共六层,整体呈穹窿状,由下至上依次为方井、圆井交替套叠

其采用传统榫卯结构以斗拱承托,最外层为方形井枋

第一、二、三、五层上布置有微缩木雕天宫楼阁68座,每处均精雕细琢

亭台楼阁间以长廊相连,由下至上布局逐渐疏朗,单体形制不断放大,以彰显天宫等级制度

四角以木雕金刚像支撑,形成“天圆地方”的宇宙观意象

其结构高达4米余,直径约3米,每层框架雕刻云纹。其中第一、二、三、五层上布置有微缩木雕天宫楼阁68座,每处均精雕细琢;亭台楼阁间以长廊相连,由下至上布局逐渐疏朗,单体形制不断放大,以彰显天宫等级制度;第二层与第四层饰有彩绘二十八星宿神像,仙人天女神态各异,细节精妙;顶部为参照唐代星象图绘制的星宿图,浩渺星空之景令人浮想联翩。整体由下而上层层天宫直达星河,似欲展现出与天地沟通的超然神话世界。

顶部的星象图,以唐代天文图为母本,标注二十八宿名称、十二分野和地支,与现代观测结果高度吻合

其色调以蓝底为主,存星1400余颗,类似构图在古建藻井装饰中极为罕见

在灯光照射的光影叠加下,藻井上空仿若星河闪耀,浩瀚之星空跃然于画面,令人目眩神迷

最令人惊叹的是藻井最上方的星象图,以唐代天文图为母本,标注二十八宿名称、十二分野和地支,与现代观测结果高度吻合。其色调以蓝底为主,存星1400余颗,类似构图在古建藻井装饰中极为罕见。在灯光照射的光影叠加下,藻井上空仿若星河闪耀,浩瀚之星空跃然于画面,令人目眩神迷。

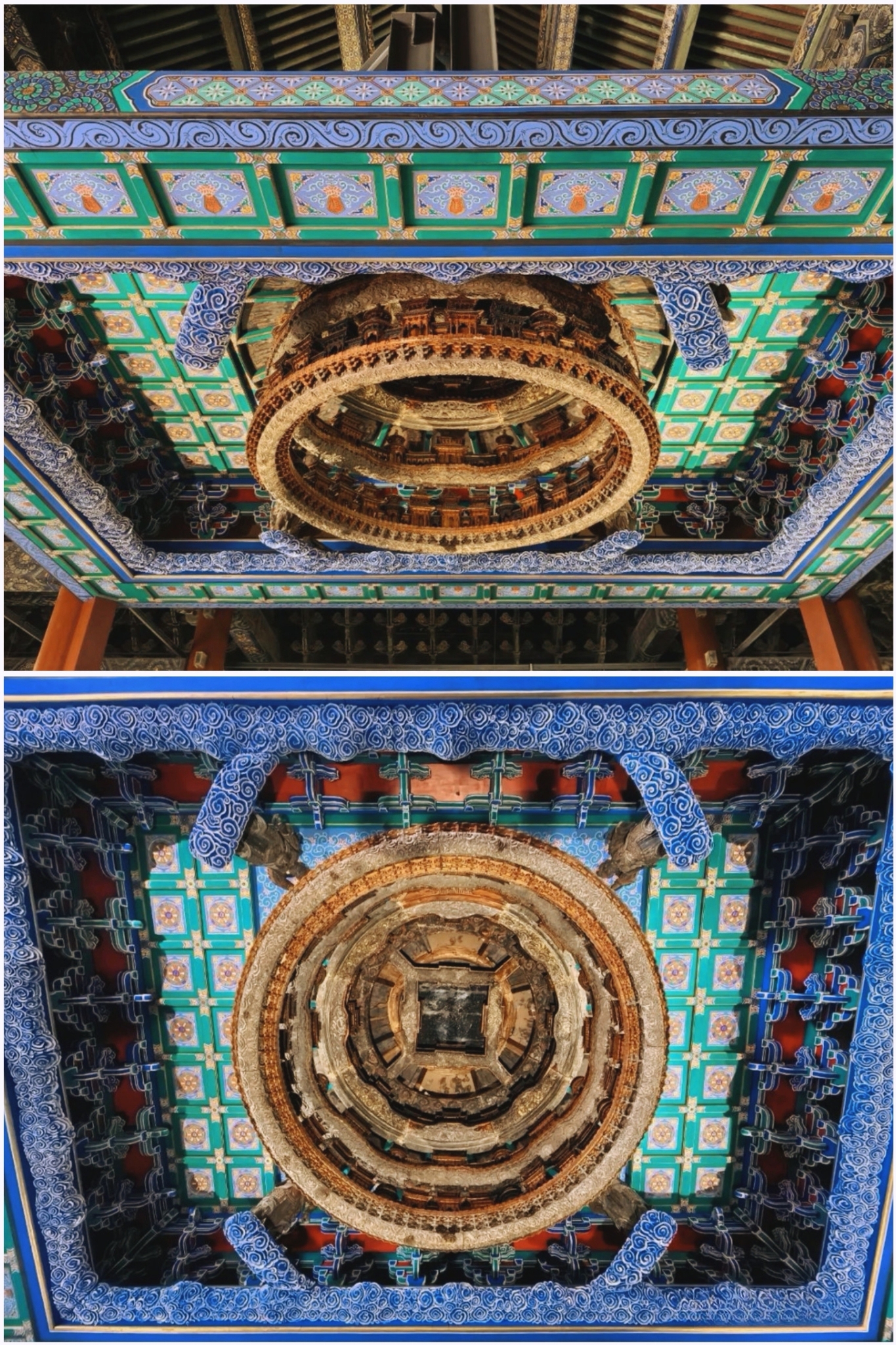

蟠龙藻井现存于北京古代建筑博物馆,先农坛拜殿内

雕刻繁复细腻的蟠龙藻井

藻井由八边形、菱形与圆形框架叠加组合,主框架以菱形隔板雕龙凤纹饰,结构繁缛但不失和谐

其构图的视觉焦点为井芯处的一条蟠龙,由整块金丝楠木雕刻而成

蟠龙雕工精湛细腻、造型威严灵动

龙身周边环以祥云斗拱,层层叠叠,精密繁复

蟠龙藻井现存于博物馆拜殿内,其由八边形、菱形与圆形框架组合;构图的视觉焦点为井芯处的一条蟠龙,由整块金丝楠木雕刻而成,雕工精湛细腻、造型威严灵动;周边环以祥云斗拱,层层叠叠,精密繁复;主框架以菱形隔板雕龙凤纹饰,结构繁缛但不失和谐。

藻井内的蟠龙木雕,造型极其生动,形态遒劲威武

木雕细节的龙角、龙鳞、龙爪等细节秋毫必现

其构图层次突出、立体感鲜明,圆雕、透雕与深浮雕技法娴熟精湛

龙身贴金,龙身周边辅以缠枝莲纹,象征皇权与祥瑞

蟠龙造型极其生动,形态遒劲威武,龙角、龙鳞、龙爪等细节秋毫必现,构图层次突出、立体感鲜明,圆雕、透雕与深浮雕技法娴熟精湛;龙身贴金,龙身周边辅以缠枝莲纹,象征皇权与祥瑞。

原隆福寺残缺藻井有两座,一座立于太岁殿东南内墙,另一座悬于太岁殿西配殿上方

立于太岁殿东南内墙的残缺藻井,中间井芯的蟠龙雕刻已然不见

虽不完整,但八面蟠龙木雕依旧醒目生动,明代木雕工艺之精湛令人印象深刻

残缺藻井有两座,一座立于太岁殿东南内墙,另一座悬于太岁殿西配殿上方。因历史原因皆仅保留框架木雕部分,中间井芯的蟠龙雕刻已然不见。虽不完整,但八面蟠龙木雕依旧醒目生动,明代木雕工艺之精湛令人印象深刻地体现在了遗存的每一处细节。

天宫藻井,其历史价值远超装饰功能,堪称“木构的星空史诗”

隆福寺藻井群不仅是明代建筑艺术的巅峰之作,更是中国古代宇宙观、宗教思想与建筑技艺的综合体现。天宫藻井更是以其复杂的结构、精湛的工艺和深厚的文化底蕴成为古建罕见之瑰宝,其历史价值远超装饰功能,堪称“木构的星空史诗”。

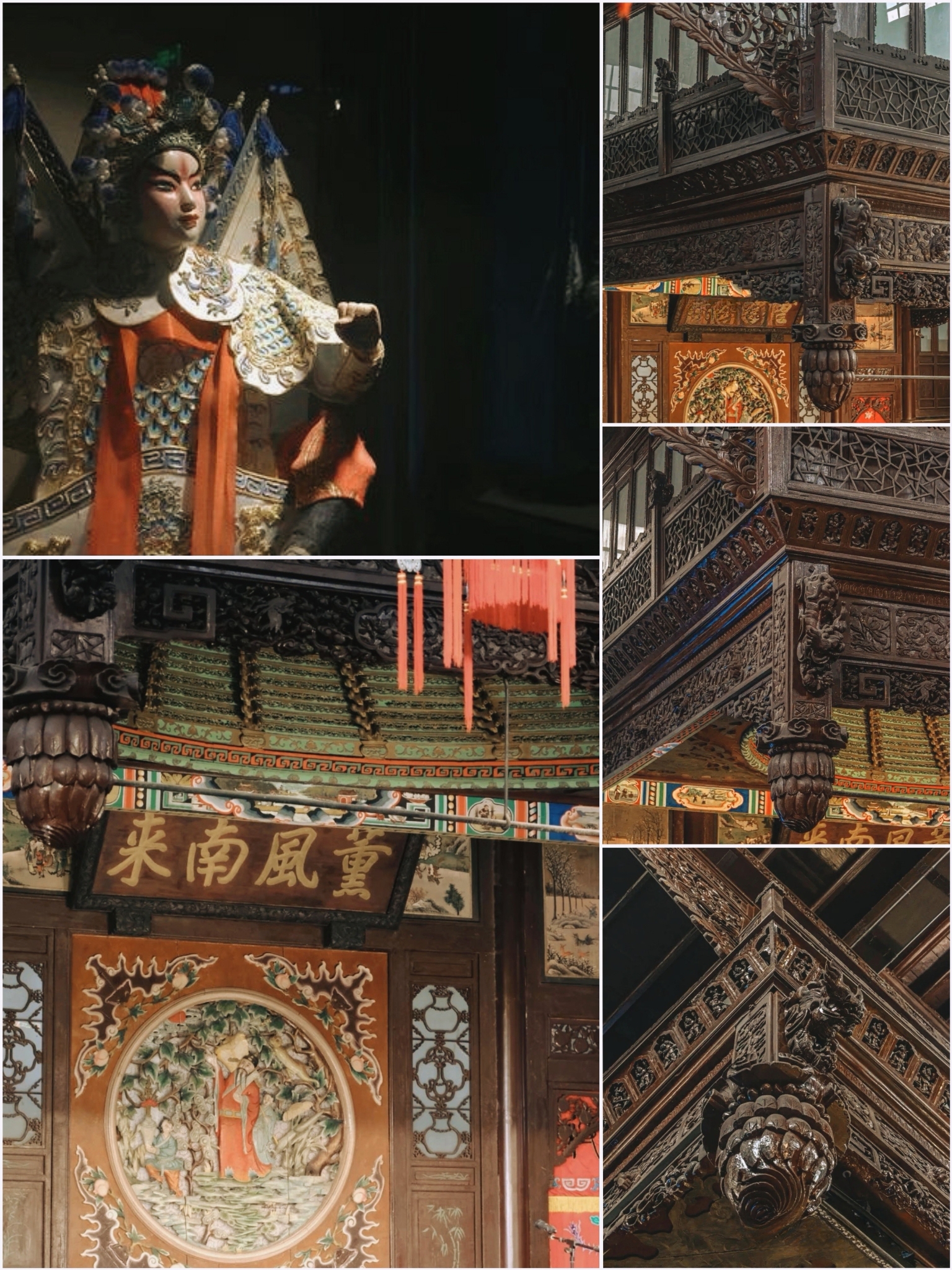

13 天津广东会馆【天津】

天津广东会馆【天津】

无柱悬挑式舞台设计在中国古建中独树一帜,堪称民间木结构大跨度设计的巅峰之作

作为木结构,显然无法比拟这些30米级以上跨度的石构建筑空间

这座会馆在国内遗存的会馆建筑中并非最华丽,但戏楼大跨度的木构空间氛围营造绝对令人印象深刻,其无柱悬挑式舞台设计在中国古建中独树一帜,堪称民间木结构大跨度设计的巅峰之作。很遗憾,相对欧洲建筑体系的石构拱券式结构,其跨度空间略显寒碜,不过对于木结构而言,已实属不易。

天津广东会馆年代相对较近,始建于清光绪三十三年(1907年)

中轴对称的二进四合院布局,融合岭南风格与北方四合院特点

院内主体建筑一览

戏楼内颇为独特的无柱舞台和螺旋藻井

天津广东会馆年代相对较近,始建于清光绪三十三年(1907年),中轴对称的二进四合院布局,融合岭南风格与北方四合院特点。戏楼部分是为广东会馆的精华所在,无柱舞台设计、螺旋藻井技术、曲枋与月梁的力学应用堪称民间古建之典范。

会馆戏楼内开敞的空间布局

利用大尺度的平行枋和额枋,在中央构建出跨度达11米×10米的无柱舞台空间

戏楼室内空间氛围多角度一览

其最大的特点是舞台不设角柱,观众可从三面观演,视野更加开阔

三面观众席分上下两层,设散座、茶座及包厢;包厢私密性强,散座视野开阔

会馆戏楼屋顶南北向采用两根长达21米长的平行枋,东西向用19米长的额枋,从而在中央构建出跨度达11米×10米的无柱舞台空间。其最大的特点是舞台不设角柱,观众可从三面观演,视野更加开阔;独特的悬臂吊挂式结构突破了传统木构建筑的柱网限制,在舞台顶部东西两侧各有一根斜向的钢拉杆与顶部的主梁相连,而斜向的拉杆又被巧妙地隐藏在拱形镂空花罩之内。三面观众席分上下两层,设散座、茶座及包厢,可容纳700~800人;包厢私密性强,散座视野开阔,等级象征与观演需求得以完美平衡。

顶部藻井以数千块异形斗拱榫卯勾连,螺旋堆叠成“鸡笼式”穹顶

螺旋藻井结构不仅造型繁复,还兼具声学效果

藻井构建虽无声学设计之初衷,但它在客观上实现了自然扩音效果

藻井细节展示,呈螺旋形密集有序排列的斗拱,构成了奇特的视觉效果

顶部藻井直径6米,高逾2米,以数千块异形斗拱榫卯勾连,螺旋堆叠成“鸡笼式”穹顶。这种结构不仅造型繁复,还兼具声学效果:通过斗拱的密集排列形成声波反射面,将舞台声音均匀扩散至全场,同时减少回声干扰;藻井构建虽无声学设计之初衷,但它在客观上实现了自然扩音效果,是为此类结构的另一实用性功能体现。

结构上采用了曲枋与月梁,不过仅见于会馆的内外廊梁架

以曲枋替代了常见的直枋;以月梁与桁架式预制木条结合,体现了与现代拱形结构的力学共通性

戏楼内舞台装饰细节,无不精雕细刻

在结构上采用了曲枋与月梁,不过仅见于会馆的内外廊梁架。曲枋,即弯曲的横梁替代了北方常见的直枋,较大增强了建筑刚度和抗震性;月梁,即弧形梁采用同心圆拱设计,与桁架式预制木条结合,以最低程度的材料耗用实现了最大的荷载支撑,体现了与现代拱形结构的力学共通性。不过此类结构汉唐便有之,到了明清时期,北方官式建筑中已不再实用月梁,直梁几乎成了唯一形式;但在江南民间建筑中却极为常见,因气候原因殿堂基本为“彻上明造”而不施天花,精美古朴的月梁暴露于外,室内梁架构造一目了然。其初衷兼顾结构性能与美学表达,是为中国木构建筑的独创形式。

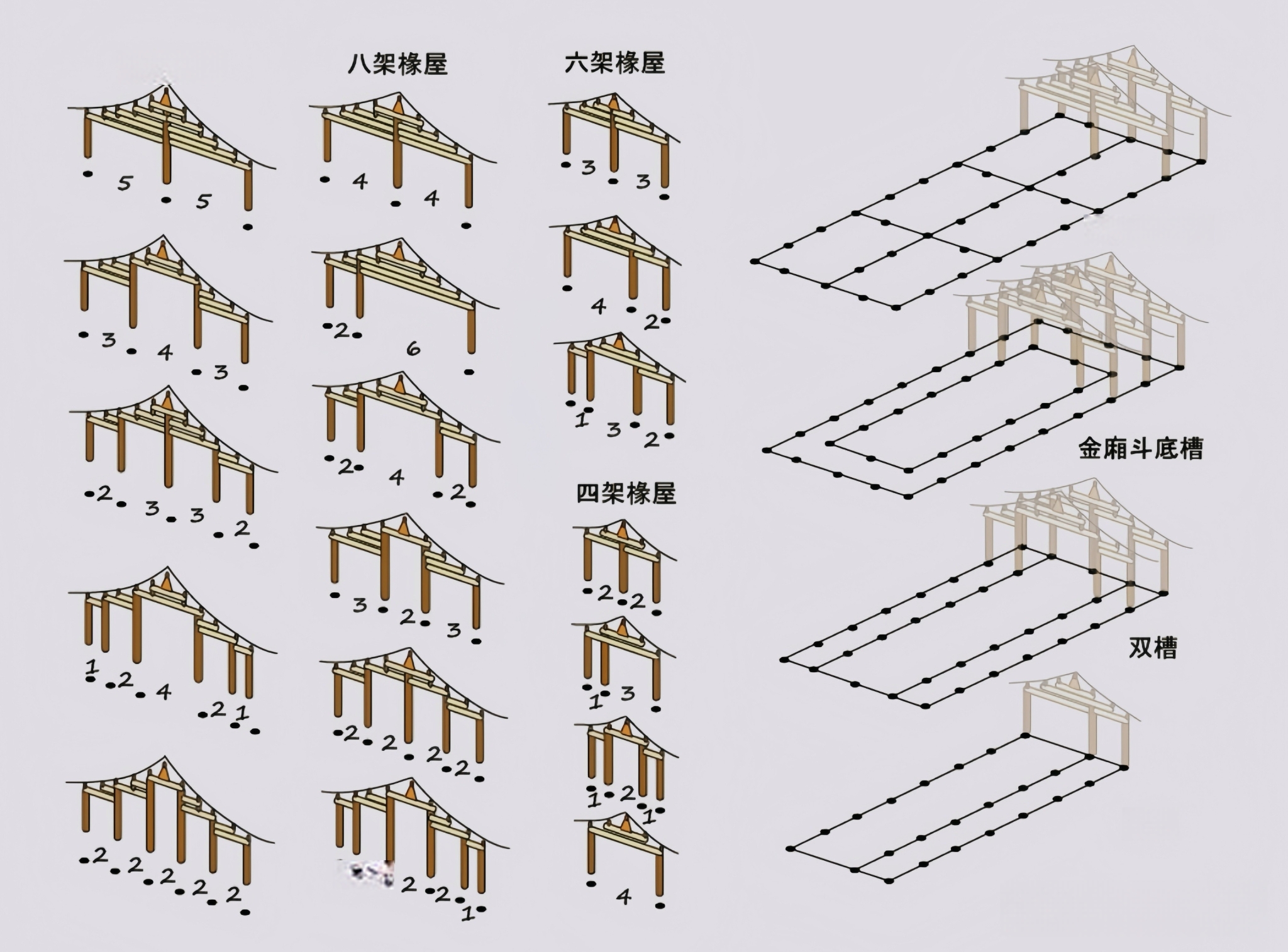

《营造法式》中的梁架与分槽,程式化的官式作法

曲枋与月梁汉唐便有之,明清江南民间建筑中极为常见,是为中国木构建筑的独创形式

遗憾是,它在结构上并无实质上的创新:大跨空间的构建本质上依旧取决于木材的尺度和传统的梁架营作体系

作为晚清时期的民间建筑,它已然突破传统营造法式的制约,例如死板的官式柱网布局;而曲枋、月梁和藻井的设计,则展示了中国传统木构在力学与美学上的成就,其原理与现代建筑中的拱形结构异曲同工。不过最大的遗憾是,它在结构上并无实质上的创新:大跨空间的构建本质上依旧取决于木材的尺度和传统的梁架营作体系,而非几何稳定的受力体系改进。

诞生于公元2世纪初罗马图拉真巴西利卡复原效果图,其木桁架屋顶达到惊人的25米跨度

始建于11世纪的英国威斯敏斯特宫的威斯敏斯特大厅,木桁架屋顶跨度20米

欧洲人独创的悬臂托梁技术,其本质就是木桁架结构

需要指出的是,采用不同的木桁架结构体系,欧洲人早在千余年前便实现了超过20米的跨度,例如公元2世纪初的罗马图拉真巴西利卡的木桁架屋顶;即便是砖石结构流行的中世纪,欧洲人独创的悬臂托梁技术也轻松达到了20米级的结构跨度,例如英国威斯敏斯特宫的威斯敏斯特大厅。

数千年来,受严苛的等级观念、工官制和营造法式等制约,中国古代木结构技术发展缓慢

明清故宫奉天殿到太和殿的演变,木材资源的枯竭,也进一步限制了高等级殿堂建筑的营建

古罗马经典的巴西利卡建筑与中国古代的殿堂式建筑,同样的木构屋顶,木桁架显然看起来更轻盈

一边是抬梁与穿斗、殿堂与厅堂;一边是层出不穷、花样迭出的屋顶木桁架结构

日本古建中对中国抬梁式木构的演变--小屋组结构,类似脚手架,耗材巨大,但整体稳定性相对较好

木构的梁架与桁架,各有其特点:前者强调整体性并具备一定冗余度,而后者体现的是实用性和几何稳定的精准性

数千年来,严苛的等级观念、工官制和营造法式决定了中国古代建筑的构建管理手段,木结构技术发展缓慢。《营造法式》的高度程式化以及匠作传承的封闭性使创新空间被压缩至装饰层面的微调,例如明清斗拱的装饰化演变;匠作艺人社会地位的低下、文化层面的“暂居意识”与木质材料的不断枯竭,也进一步抑制了木结构的发展,例如从明清故宫三大殿历经24次火灾依旧原址重建,规模及用材等级不断降低可见一斑。中国古建的木构梁架体系与欧洲的桁架体系,各有其利弊,梁架体系尤其在审美上独树一帜,但从结构的实用性、几何稳定性等技术层面来讲,并不具备优势,勇于承认这一点,也许并不难。

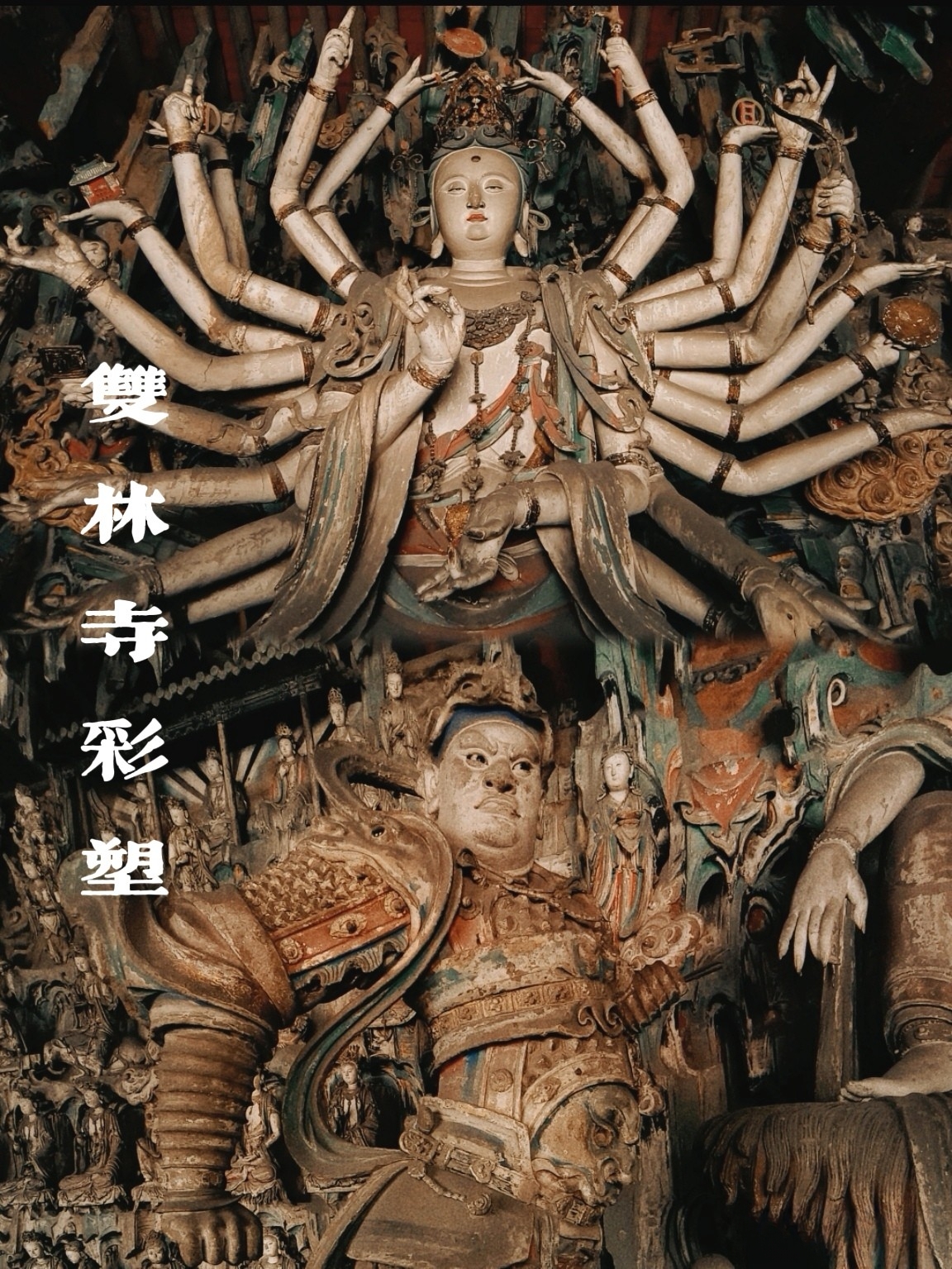

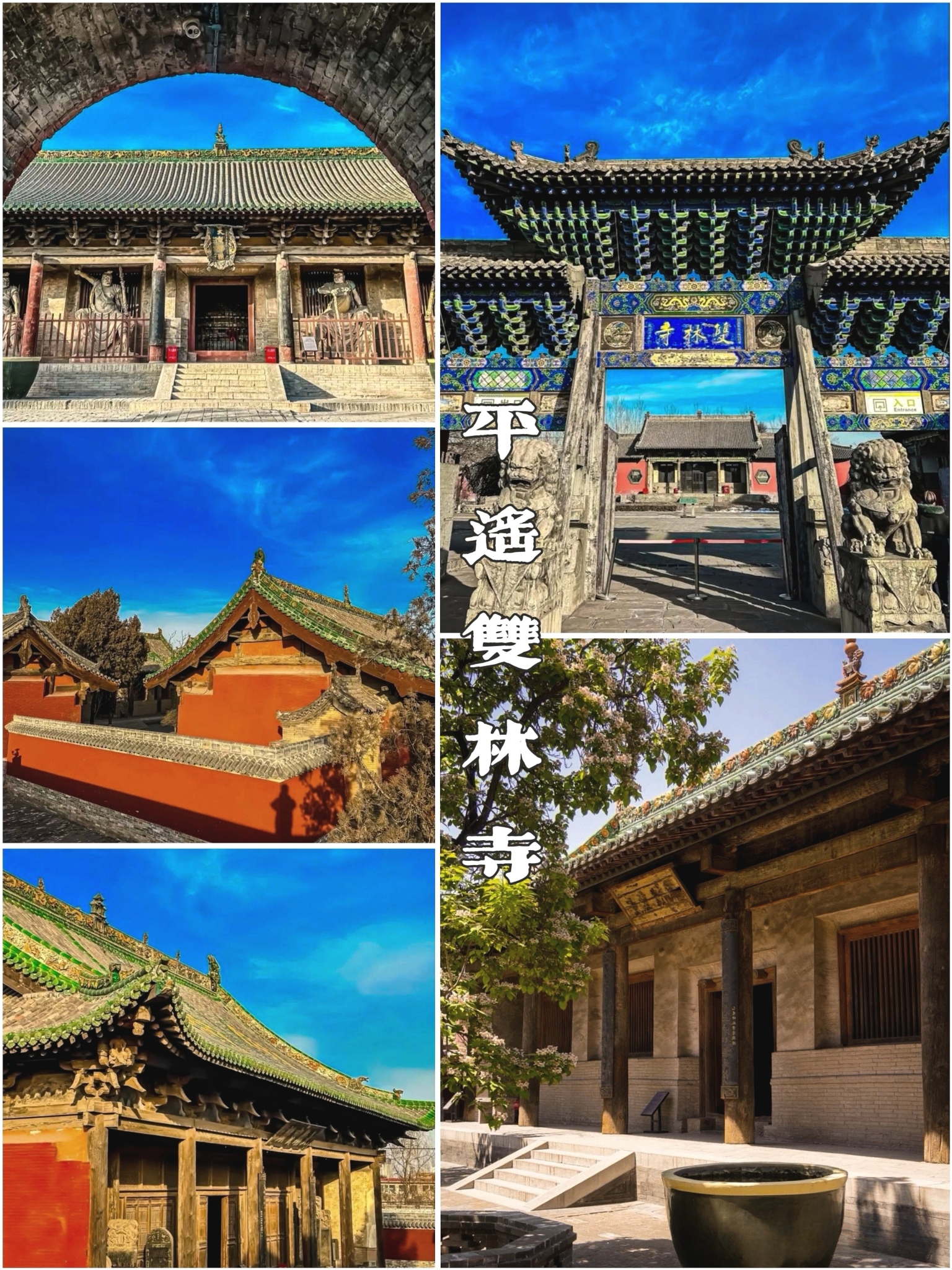

14 平遥双林寺彩塑【山西】

平遥双林寺彩塑【山西】

寺院创建年代不详,推测至少建于南北朝北齐之前,距今已有1400余年的历史,现存建筑基本为明清之遗存。但双林寺真正出彩之处绝非建筑,而是殿内精湛绝伦的彩塑,其罕见地涵盖宋、元、明、清各代雕塑作品,被誉为“东方彩塑艺术之宝库”。

寺院布局俯瞰

寺院坐北朝南,占地约1.5万平,以庙院区三进院落为核心,沿中轴线分布十座殿堂,包括天王殿、释迦殿、罗汉殿、大雄宝殿、千佛殿、菩萨殿等;主殿多为单檐歇山顶、悬山顶形制,整体形制古朴,斗拱结构精巧,多体现明代建筑之特色;前院以天王殿为入口,中院以大雄宝殿为中心,后院以娘娘殿收尾,形成递进式的空间序列。

双林寺现存彩塑涵盖宋、元、明、清各代,尤以明代作品最为精湛

寺内丰富多样的彩塑群,名副其实的“东方彩塑艺术之宝库”

双林寺现存彩塑2000余尊,完好者1566尊,涵盖宋、元、明、清各代,尤以明代作品最为精湛。其整体雕塑艺术表现深受元明戏剧影响,场景构图彰显宗教肃穆的同时,不失生动活泼,极具世俗趣味与戏剧张力;其彩塑数量之多、层次之丰富、手法之精湛、人物形象刻画之生动,在同类古建遗存中极为罕见。

天王殿,标志性的四大金刚塑像在廊檐下一字排开

天王殿四大金刚塑像,形象遒劲有力,护法神之威仪跃然于画面

四大金刚面部刻画细节

天王殿内形态各异的四大天王彩塑

雕塑细节生动传神,突破了传统凶神恶煞的程式化形象

精湛细腻的天王面部神态刻画

护法威仪感十足,艺术表现力令人惊叹

帝释与梵天彩塑,细腻的写实风格

天王殿标志性的四大金刚塑像在廊檐下一字排开,每尊高达3米,手持法器姿态各异:头戴冠髻,上身赤裸,宽胸挺腰,体魄雄健;其或怒目圆睁,或威严肃穆,极尽展现护法神之威仪。有趣的是雕塑手法突破了传统凶神恶煞的程式化形象,似乎更注重世俗人性化表达,例如一尊金刚腮帮鼓起,似压抑愤怒,细节刻画极为生动传神。

释迦殿

释迦殿内四壁以48铺连环壁塑描绘佛传故事,人物多达200余尊

主尊释迦牟尼像,文殊、普贤菩萨像手持经卷与如意胁侍左右

四壁采用分层组合的悬塑技法,人物高低错落

背景以山石、树木、建筑点缀,立体层次感强烈

每一幅画面,都是佛传故事的生动演绎

释迦殿主尊释迦牟尼像高约5米,面容庄严慈祥,双目微垂,其右手施无畏印,左手结禅定印,端坐于双层莲台之上,衣纹流畅自然,彰显佛之智慧与超脱;文殊、普贤菩萨像手持经卷与如意胁侍左右,其面部丰满圆润,眉目清秀,神态温婉含蓄,衣饰繁复华丽,披帛轻盈飘逸,几近写实的手法令人惊叹;四壁以48铺连环壁塑描绘佛传故事,人物多达200余尊。采用分层组合的悬塑技法,人物高低错落,背景以山石、树木、建筑点缀,立体层次感强烈,场景刻画细腻写实。

渡海观音造像极具艺术表现力,彩塑与背后波涛汹涌的海浪形成“静中有动”的鲜明对比

塑像周边有龙女、善财童子及众神护法,海浪浪花翻卷,动态逼真,普渡众生之主题跃然于画面

其内渡海观音造像极具艺术表现力:观音单腿盘坐于红色莲瓣上,身形微侧,其右手轻抚膝盖,左手持净瓶,神情安详,衣带随风飘动,与背后波涛汹涌的海浪形成“静中有动”的鲜明对比;观音周围塑有龙女、善财童子及众神护法,海浪以深浮雕表现,浪花翻卷,动态逼真,普渡众生之主题跃然于画面。

千佛殿,殿内现存彩塑500余尊,占全寺彩塑总数的四分之一

殿内悬塑通过分层组合的方式分布于殿内四壁及屋顶,营造出“咫尺之内,瞻万里之遥”的宏大叙事空间

主像自在观音彩塑

“天下第一韦陀”彩塑造像

千佛殿内现存彩塑500余尊,占全寺彩塑总数的四分之一,是双林寺彩塑最为密集的殿堂之一。殿内悬塑通过分层组合的方式分布于殿内四壁及屋顶,人物与场景高低错落,主次分明,结合山石、建筑、祥云等背景元素,营造出“咫尺之内,瞻万里之遥”的宏大叙事空间。

主像自在观音打破传统观音直立或打坐的固定形象,呈现出潇洒闲适的“自在”气质

这尊韦陀造像,是为中国彩塑史上经典杰作

韦陀造像刚柔并济的形态呈现出令人惊叹的“静中有动”视觉美感

主像自在观音打破传统观音直立或打坐的固定形象。其单腿盘坐于莲台之上,身姿微侧,左手轻扶地面,右手随意搭于右膝,整体姿态舒展自然,呈现出潇洒闲适的“自在”气质;旁立“天下第一韦陀”造像,是为中国彩塑史上之杰作:其重心落于左腿,右腿微屈收于后,身形呈倒三角形,韦陀腰部扭转,刚柔并济的形态呈现出“静中有动”的视觉美感;其面部剑眉高竖,双目圆瞪,鼻翼扩张,嘴唇紧闭,怒视前方,极具威仪感;其腹部、膝盖、脚腕等部位均塑有眼睛,彰显“六目观世”护法神之气质,极具震慑力。

主佛、韦陀衣饰、盔甲璎珞等细节采用沥粉贴金工艺,纹理细腻精湛

“千佛”中的人物百态,形态无一雷同

善财童子彩塑,写实手法细腻流畅,鲜活生动,呈现效果令人惊讶

千佛殿供养人造像

主佛、韦陀衣饰、盔甲璎珞等细节采用沥粉贴金工艺,纹理细腻精湛:或线条硬朗,或曲线柔和,护法神之刚毅与菩萨之温婉,对比鲜明;颜料敷彩肌肤细腻的肉粉色与衣饰朱红、石绿、金箔等色,历经数百年仍色泽艳丽,令人惊叹。

菩萨殿内主尊千手千眼观音彩塑

帝释与梵天协侍观音两侧

四周悬塑400余尊悬塑菩萨,分五至六层分布

诸佛或驾祥云、或骑异兽、或持法器,姿态各异,形成“满壁生风”的动感画面

菩萨殿千手千眼观音像高3.45米,结跏趺坐于莲台之上,26臂舒展自然,佛像面容丰润端庄,神态温柔娴雅,衣纹曲线流畅柔滑,披帛轻盈飘逸,似随风而动,彰显佛法无边的同时体现了宗教与世俗审美的融合;四周悬塑400余尊悬塑菩萨,分五至六层分布,或驾祥云、或骑异兽、或持法器,姿态各异,形成“满壁生风”的动感画面。

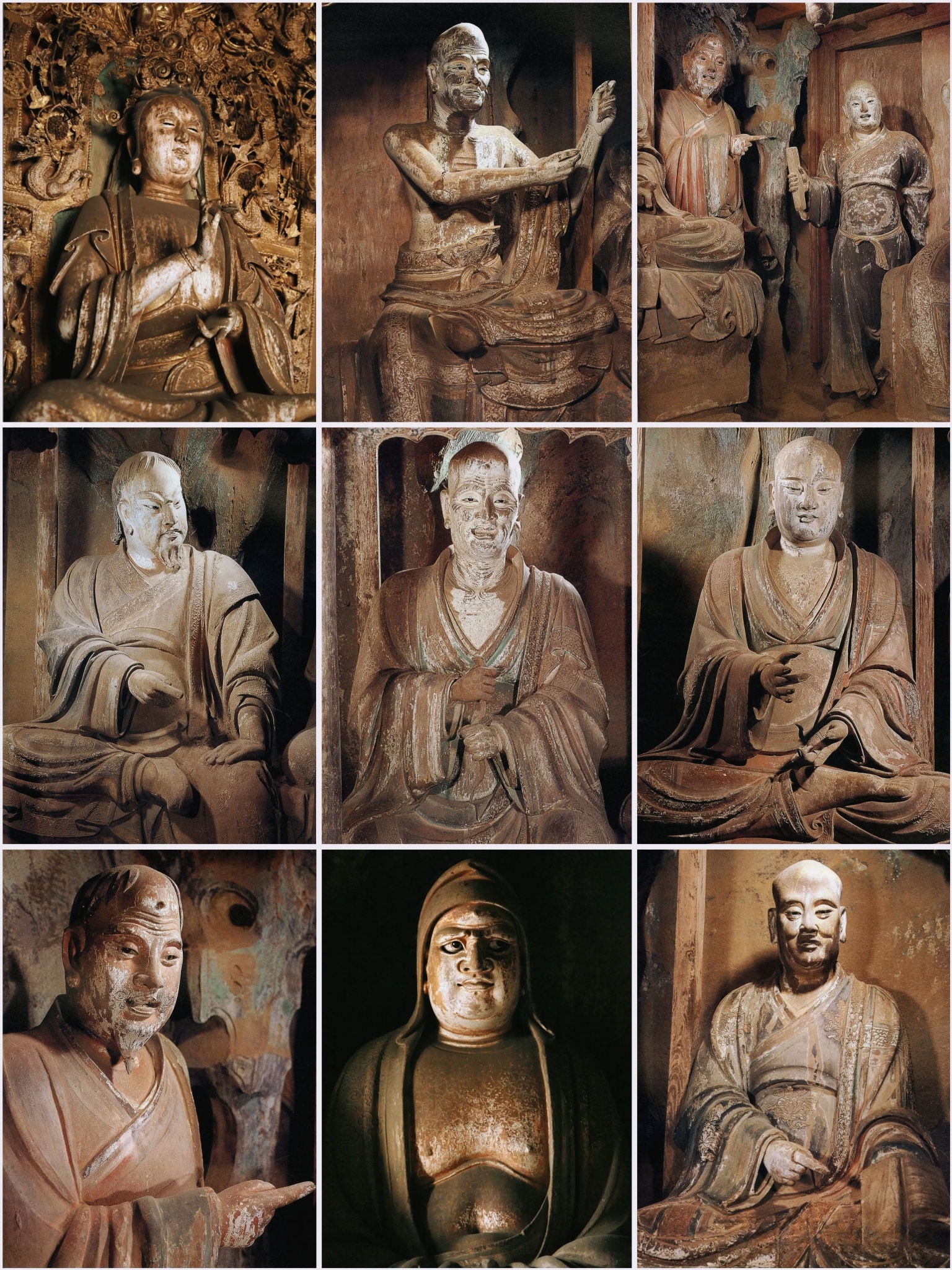

罗汉殿十八罗汉形象刻画兼具世俗趣意,极为出彩

主尊观音与十八罗汉,罗汉形象突破传统宗教程式化表现,融入了大量世俗生活元素

十八罗汉,姿态各异、个性鲜明,雕塑刻画生动有趣

“哑罗汉”,怒目圆睁却欲言不能,以动态表情传递内心冲突,人物神态极为生动传神

醉罗汉”,满面通红,醉眼朦胧,生动有趣

“病罗汉”与“矮罗汉”,面部表情刻画精湛生动,细腻的写实风格令人叹为观止

“胖瘦罗汉”,两者静动对比鲜明,神态刻画趣意盎然,令人拍案叫绝

精湛的写实风格细节展示,于佛教理念中融入了世俗的审美趣味

部分罗汉面部细节,写实且略带夸张的神态,极具戏剧表现张力

罗汉殿十八罗汉形象刻画兼具世俗趣意,极为出彩:其姿态各异、个性鲜明,或坐或立、或静或动,分列于殿内主尊观音像两侧,生动演绎着佛法的不同法门。罗汉形象最大的特点是突破传统宗教程式化表现,融入了大量世俗生活元素:如“哑罗汉”怒目圆睁却欲言不能,以动态表情传递内心冲突,人物神态极为生动传神;又如“胖瘦罗汉”,胖者体态圆润、肌肉结实、龇牙咧嘴,作挥臂愤怒状。瘦者骨瘦如柴,眯眼含笑,神态超脱,体现无欲无求的修行境界,两者静动对比鲜明,神态刻画趣意盎然,令人拍案叫绝。

以写实性、人性化表达和动态美感的手法,打破了宗教艺术的桎梏,赋予冰冷的泥胎以鲜活的生命力

综上可见,双林寺彩塑群规模浩大、雕塑品类丰富、形象刻画世俗趣味性强,其以写实性、人性化表达和动态美感的手法,打破了宗教艺术的桎梏,赋予冰冷的泥胎以鲜活的生命力,称之为东方雕塑艺术史之瑰宝,名副其实。