敖汉赵宝沟,光耀七千年

——赵宝沟文化发现亲历记

文 / 邵国田

一个人烟稀疏、满目荒山与沟壑的小山村,一些执着探访辽西史前聚落的考古人,一段艰难寻觅的斑斓岁月,一项震惊海内外的考古大发现......

这个小山村就是内蒙古东南部的敖汉旗新惠镇高家窝铺村的赵宝沟。20世纪80年代初,敖汉旗的文物普查队员在这里发现了“赵宝沟文化”。

赵宝沟西距旗政府所在地——新惠镇约15公里,南距辽代武安州约8公里。

所谓赵宝沟,是指村中一条河沟,这条沟是从西向东流至最东约2.5华里处拐了一个弯折向东,流到北三家汇入验马河川,再向东至大敖吉村即汇入教来河,属西辽河水系。现河流已干涸,仅在赵宝沟沟里见有泉水涓流细细。

河之南北各有一道与河流相一致的山岭,南侧的较陡峻,北侧的较低平。从沟口到沟里分布的四个自然村,均在北道岭的缓坡地带上,即上赵宝沟、下赵宝沟、腰营子、张富营子,村部设在张富营子的沟下河滩地上。如果坐在村子的每户农家从窗户外看,山南的梯田、树地及劳作的农民们等像是一幅幅垂挂的民俗画。

就在沿河沟两岸的南北坡地上,无论陡与缓,均分布着距今6000-7000年和距今3600-4200年两个时段的遗址,尤其早期青铜时代遗址分布密集达32处,有的遗址围墙保存还很高,当地称其为“城茬子”,酷似一个经历了一场战乱后刚废弃村庄的感觉。在这两个时段,这里各存在一个较为封闭的社会团体。而赵宝沟文化的先民可能是最早开辟这片土地。

下面就将对这支文化的命名地及相关重要发现的经历过程做一番回忆。

赵宝沟遗址国保单位保护碑(照片作者提供)

一、村部风雪夜

那是43年前即1982年秋冬所进行全国第二次文物普查中的敖汉第二期文物普查,这期普查开始的时间是10月4日。这一期普查原计划三个乡,即王家营子(今已合并到贝子府镇)、大甸子和宝国吐(现合并成兴隆洼镇)。这些乡均位于敖汉旗东南隅,三个乡的河流均流向牤牛河,即大凌河主要源头之一。地处东西走向的努鲁儿虎山脉东段北麓,多低矮山丘,河流与山地之间黄土发育,向阳缓坡,很适宜古代人居住。

这三个乡普查结束时,恰到12月初。由于发现了兴隆洼文化这类文化性质单纯的遗址激发出的兴趣正浓,加之又是暖冬,再坚持半个月搞完一个乡没有问题。选择地处敖汉旗中心位置的丰收乡,这个乡与兴隆洼之西有30多公里,这个乡面积大,是属于教来河水系,当时主要目标是搜寻兴隆洼文化聚落,如果教来河也有,证明兴隆洼文化便有了广泛的分布空间。还没有想到能够发现单纯的赵宝沟文化聚落址。

丰收乡分组时,我与徐桂林、马贵昌分到一个组,普查的范围是白塔子、三家、杏核营子、赵宝沟4个村,前两村在验马河川(也称丰收河),后两个村在此之北面的山沟里。

属于单纯的兴隆洼文化遗址在三家村的范杖子就发现一处,还采集到一件在秋翻地时刚犁出来的完整的筒形陶罐,看来兴隆洼文化有了空间与时间的分布,其器物独特,命名一种新的文化类型三个要素已经具备。

白塔子和三家村调查共发现60余处古遗址。从三家村到杏核营子村,也是从大川走向山沟过渡地带,到了杏核营子只发现了几处辽代遗址,包括村子东头的一处辽代寺院遗址。这证明从史前到青铜时代,这里是属于聚落成群分布的空白区,符合遗址群与群之间自然分割的分布规律。

我们在杏核营子村仅住了一晚上,第二天便奔向赵宝沟。上午阳光灿烂,又无风,视线清晰。刚到沟口,便看到了十分密集的夏家店下层文化遗址。我们将北面坡的几处遗址调查清楚后,也快到下午吃两顿饭的时候了,就奔村部去了,进了屋只见一个小伙子,他说村干部全到白蒿沟村民组查账去了。我们向他说饿了只求一口饭吃,他说村里啥也没有,他说完就奔南山去白蒿沟找村干部。我们三个人在冰冷的屋子里根本呆不住,索性就去山上调查。此时天也渐渐暗下来,阴云密布,随后便是雪花飘落,又经北风吹打在脸上感到刺骨的凉,真是感受到了严冬数九的天气了。天更黑了,我们只好返回村部,只见院子里数只麻雀跳来跳去地叫着,似乎也在着急找粮食。我们在院子里停留片刻不见村干部回来,只好扯一床又黑又脏的破棉被盖上大腿坐在炕上,但还是瑟瑟发抖。

已是晚上八九点钟了,依然不见村干部回来。饥饿难忍,我们点起小煤油灯,搜寻可吃的东西,发现外屋小缸内有点生芝麻,便每人抓起一把胡乱吞嚼起来。又在碗橱里找见半碗食盐,嚼几口芝麻,再嚼几颗盐粒,总算是护着心口窝了。此时感到又累又困,一铺小土炕很凉。我们三个扯下一套铺盖盖在中间,分三个方向合衣而卧,不一会儿都睡着了。

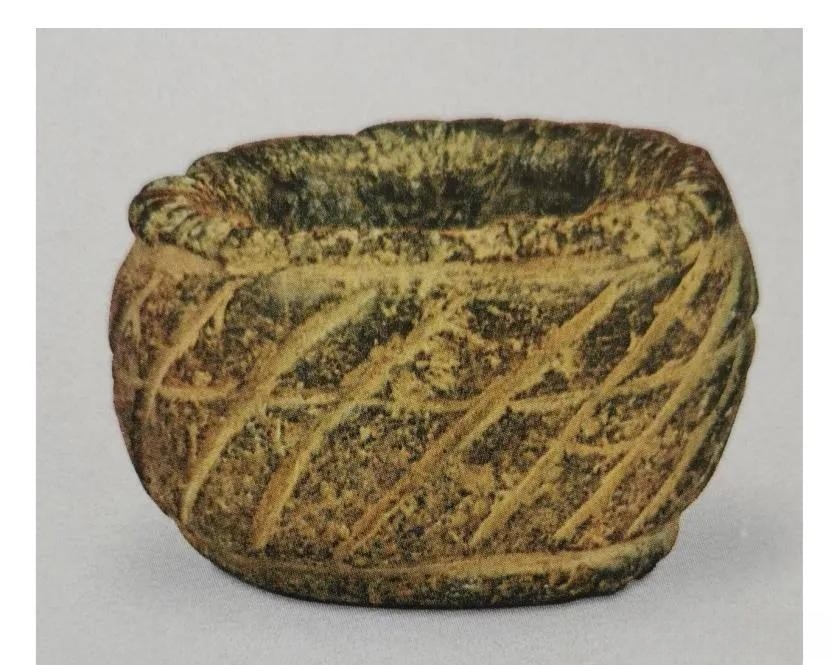

网格纹石钵(图源:《敖汉文物精华》)

赵宝沟遗址出土,现藏敖汉博物馆

半夜时分,村干部们从白蒿沟才返回来,村李书记、村长、会计,加上找他们的那个小伙子,有的背着柴火,有的提着荞面和羊肉,叫我们开门。我们从梦中惊醒。打开房门风雪从门外刮进来,李书记第一话就说:“把你们饿坏了吧!”进屋便开始做饭,这是一顿半夜饭,但这顿饭可能是我们三个一生中吃的最香的一顿。

下了一夜的雪将山村厚厚的埋下。第二天雪虽然停了,但北风卷着飞雪呼啸刮来,如此恶劣的天气,我们仍坚持上山调查,但艰难的走到山上已看不到遗迹,也采集不到标本,再加上飞雪打到脸上像刀割一样的疼,没调查几处就被白毛旋风刮回来。

第三天天气转好,大风刮走局部雪,能看到一些遗迹和标本。就在这天下午,我们步入赵宝沟文化的命名地——赵宝沟北大地遗址。这处遗址实测为9万余平方米,测量时东偏北一大块地是生荒地,未算作遗址,辟为耕地后发现也是遗址,两者相加其总面积要超过10万平方米。

我们在遗址采集一批石器,根本拿不动,就同样的选精品,从众多的石器中各选出5件,陶片也遍地皆是,收获满满,因大风雪造成的郁闷心情一扫而光,内心充满了喜悦和希望,因为这样的单纯一种文化,又保存十分完好的大遗址很少见。

沟北侧山梁遗址调查结束后,又在南侧见到三处赵宝沟文化遗址,在一处较高的小面积遗址上,还采集一件花口网格纹石杯。靠沟门的一处遗址面积也较大,有5万平方米,还见有宽8米的环壕,后来解剖环壕时还出土一件完整的陶猪。

除了赵宝沟文化的遗址外,还另外发现4处红山文化遗址。

第二期普查一直到12月23号才结束,共进行了50余天。这是整个普查中用时最长,发现遗址最多一期普查,兴隆洼、赵宝沟两种新石器时代中期考古学文化在此期间同时被发现。

二、搜寻“接骨丹”

在1983年春天所进行的第三期文物普查中,分别在敖音勿苏乡烧锅地(现归下洼镇)和敖吉乡(现归牛古吐乡)南台地两地各发现一处,同样属文化性质十分单纯的赵宝沟文化聚落址,后来我与丰收文化站站长韩殿琮复查了这两处遗址。烧锅地遗址在一个小山岗的东南坡上,与之相邻是一处红山文化聚落址,两者各有环壕,两壕最近相距6米,赵宝沟文化在上坡,相对高于红山文化聚落。这两种文化的遗址相间分布肯定是与时间先后有关系。

南台地赵宝沟文化遗址编号3546地形图 (图源:《内蒙古文物考古》1991年1期)

南台地遗址更为明显。地处教来河之西与山连接的台塬尽头,较为隐蔽,东距河床1公里。这中间有一处红山文化遗址。南台地遗址的面积为1.5万平方米,成排分布40余座房址,最高一座房址的陶片像鱼的鳞片一样密集。我们就用手指当耙子从谷茬的间隙中将陶片搂出来,事先也没有准备袋子,只得将上衣脱下来装陶片运回。

1984年冬天旗文物管理所全所人员投入到对普查中采集的标本修复工作中,一个冬天修复了不同时代的陶器180余件。其中的重点也是南台地遗址采集的陶器,修出15件,有4件陶尊,其中的3件陶尊为双鹿纹,一件为一鹿一鸟,将最精细的一件调拨给内蒙古博物院,另一件调拨给赤峰博物馆,敖汉博物馆尚存2件,双鹿纹陶豆1件,未能修复的有双鹿纹陶尊1件,鸟纹陶器盖1件。有3件鹿纹陶尊被鉴定为国家一级文物。

这4件鹿纹陶尊最精细的那件的领部根本无法接上,原认为是较矮的折沿,后来修多才知道这类尊为高领,上下共分三节的特殊器形从未见过,器形复杂难以修复。

为弄明白陶尊的领部到底怎样,就只能找到连接中间的接茬,我决定再去现场搜寻找到能上下接通的“接骨丹”。同去的还有馆内的一名临时工,我们在高山西面的叫作义发号的小村下车后即奔东梁直达现场,这样可以节省时间,到了遗址时天快黑了。经过一秋一冬的风吹雨剥,这里有新露一些小碎片,就在这一片碎陶片中,恰好找到属于要找那件尊的领部残缺,也就指甲盖大小,有了这小块“接骨丹”这件尊的高领就能接上去,使这件残器才能修完整。

神鹿纹陶尊线图(3546F1:2) (图源:《内蒙古文物考古》1991年1期) 现藏内蒙古博物院

当我们往回往返时,天也全黑下来,在爬那座高山西坡时迷了路,走了一阵子又转回原点,一连走了几圈还是没走出那个山洼。我们心里有些慌了,不能再打转了,坐下来冷静一下确定方向,看到远处有灯光,并听见狗叫声和汽车的发动机声,有了方向感。当我们回到下车公路那个村,已是午夜时分。我敲开我朋友老家的门时,我朋友的父母一看是我们便说,怎么这么晚才到家,老太太听完我们迷山后说:你们胆真大,那个山洼很邪性,走夜路多转不出来,有的还摔了腿。老两口边说边给我们做饭吃。

神鹿纹陶豆 (图源:《内蒙古文物考古》1991年1期) 现藏敖汉博物院

这处遗址比较特别,采集标本也很多并得到苏先生的指点,所以便专门写了一个调查报告,发表在《内蒙古文物考古》1991年1期上。文中发表的那张地形图有的引用者多标注是实测图,其实是用五万分之一的军用地图,复印放大后再清绘出底图标上房址和环壕。这幅图与赵宝沟遗址实测图成了海内外学者们研究赵宝沟文化聚落形态必用的两幅图。

南台地遗址修复的这批陶器群,使考古界大吃一惊,许多器型第一次见到,如陶尊,最初叫做尊形器。还出现带圈足器,椭圆体筒形罐,无论大器小器皆施纹饰,出现以鹿为主,以鸟和猪为辅的动物纹饰群,有一些显然不是实用器,如尊、椭圆形器。有些考古专家看后举例说这就像人民大会堂的茶杯和普通人使用的茶杯性质上是不一样。同兴隆洼文化的陶器一样,选择一些标本送京给苏秉琦先生把关是认识这些考古发现重要价值最佳的途径。

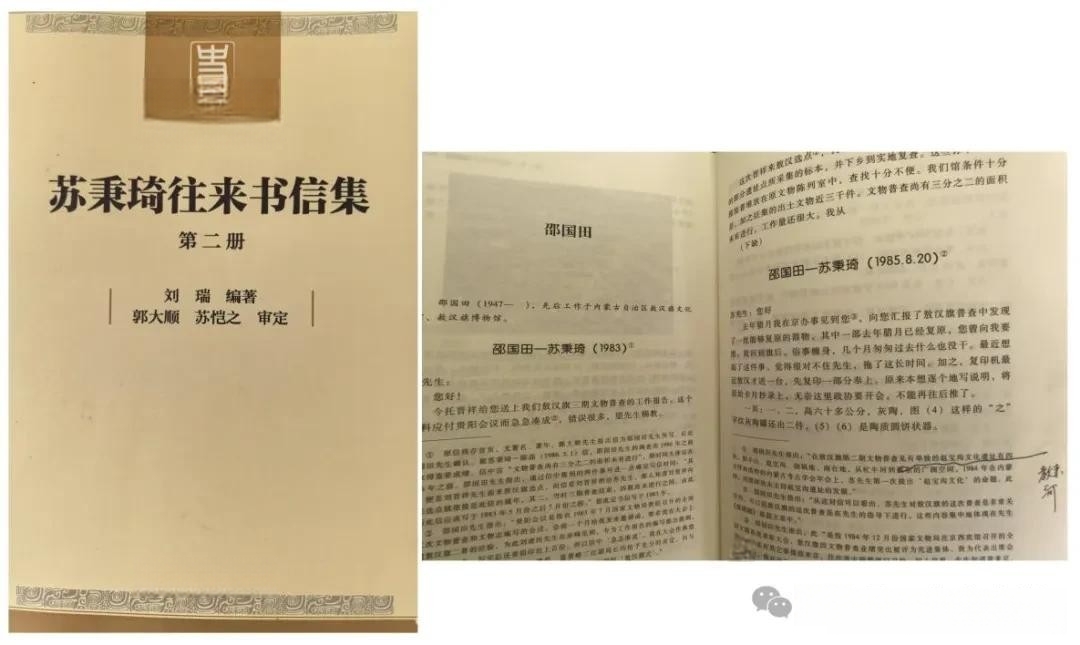

三、一封半信

2021年的12月,由刘瑞编著,郭大顺、苏恺之审定的《苏秉琦往来书信集》中的第二集收录了我写给苏先生的一封半信。一封是1983年5月之后,即我被邀请去贵阳开全国文物工作会议之后,托中国社会科学院考古研究所内蒙工作队刘晋祥捎给苏先生,并随信捎去我在贵阳会议上作典型发言的材料,收录这封信时仅存信的前半封,后半封失落。

第二封是完整的信,是1985年8月20日书写。信开头说“去年腊月我在北京办事见到您,向您汇报了敖汉旗文物普查中发现一批能够复原的器物,其中一部分去年腊月已经复原。您曾向我要图,先复印一部分奉上”,其中的“去年腊月在京办事”一语,是指1984年12月份国家文物局在京西宾馆召开的“全国文博系统表彰大会”,敖汉旗文物管理所因文物普查业绩突出被授予先进集体,我为代表参加了这次表奖会。

左.《苏秉琦往来书信集封面》(图源:作者提供) 右.邵国田写给苏先生的信

信中接着便是寄给先生的共11页陶器的器物图的注解,这些图包括兴隆洼文化向赵宝沟文化过度的一环(遗址编号为5603),当时称为“千北类型”。主要介绍的是第三期中所发现的小河西文化(编号为5612),当时称为“千西类型”,即千斤营子西梁小河西文化发现的第一个文化单纯的聚落址。

其中“‘第十、十一页’是去年八月份您见(到)的拓片展视图,这样更明了些”,去年指的是1984年8月份给先生呈送的南台地赵宝沟文化陶器纹饰拓本,这次寄去的是该遗址陶片的线图,主要是陶尊上鹿首龙纹等整体动物纹饰展开图,所以更“明了”些。后来苏先生在《中华文明新曙光》一文中的《红山文化玉雕龙和赵宝沟文化陶器刻划龙纹图案》图案中采用了小山出土的猪首龙和南台地出土的鹿首龙(35461F:1)龙首部线图。

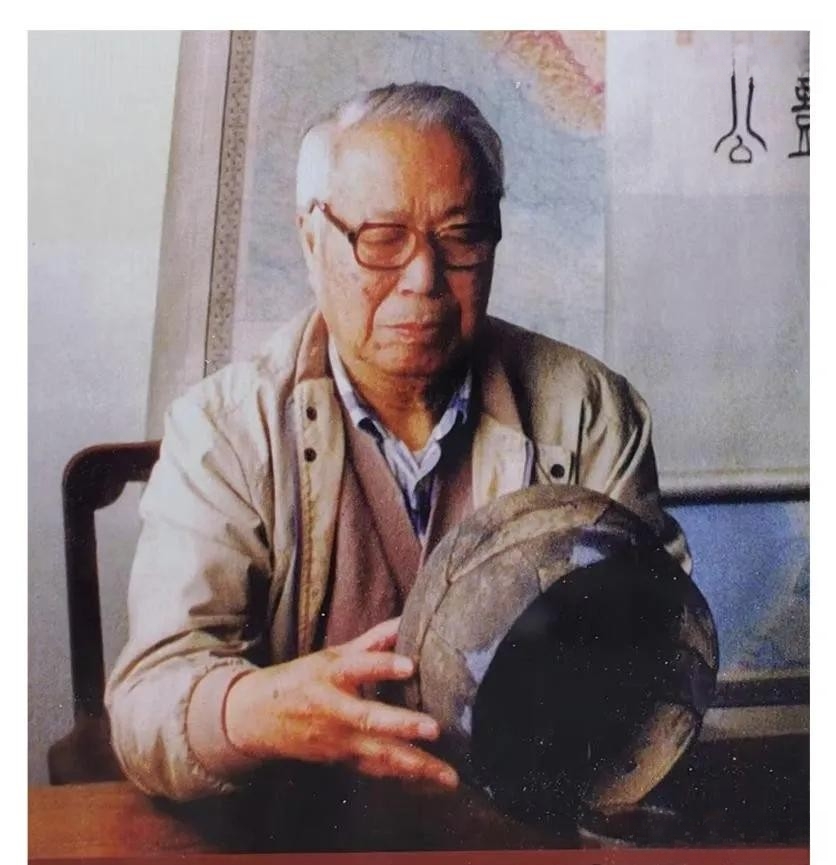

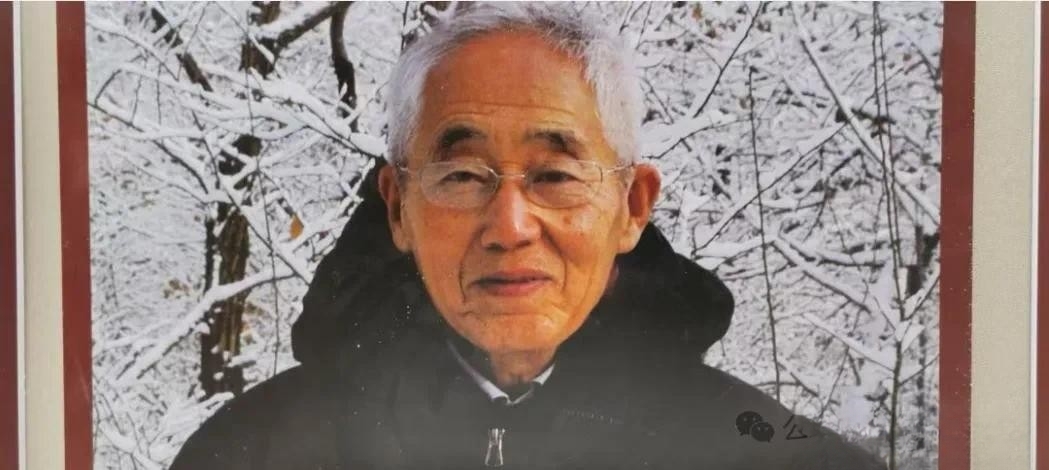

中国考古学泰斗苏秉琦观察敖汉小山出土的 赵宝沟文化四灵纹陶尊(图源:《中国文明起源新探》)

这一封半信记录即是当年苏先生对敖汉旗二普的关心和指导,有了这些陶片,他对敖汉旗考古发现也最先做出评价。下面按时间先后罗列先生对赵宝沟文化的一部分论述:

1、1984年8月于呼和浩特

“第四个纵剖面——位置在老哈河、大凌河中间地带,以教来河为中心,近年普查工作中发现一批新型考古学文化遗址。其一,拟暂订名为‘赵宝沟类型’,特征因素组合相当鲜明,同时也含有‘之’字纹陶器。”

2、1985年10月13日于辽宁兴城

“近年全国文物普查工作中,在内蒙古昭乌达盟敖汉旗发现的新石器文化遗址,除红山文化之外,初步被认定的还有两种文化类型,一暂名赵宝沟类型,一暂名兴隆洼类型,还有些不属于前三者的遗址(当指小河西文化),有待进一步分析。它们主要分布在老哈河、大凌河中间地带的教来河与孟克河流域”。

3、1986年2月28日给陈晶的信

“内蒙古的敖汉旗出了个邵国田领队搞普查,十来个地方(县级)小青年,用了二、三年时间,花了五千来元钱,查出三千多处地点,资料齐全,摆出‘红山——夏家店下层’等分布规律,还提出赵宝沟、兴隆洼两种新的文化类型,又与红山、富河并列。起始,别人有些不信,开过现场会,庄敏局长又亲自验收核实,大家还不都‘心服口服’?”(摘自《关于太湖地区考古的通信》)

4、1986年初于昆明

“近几年文物普查工作,我听说,内蒙古敖汉旗成果比较突出,他们的部分材料我看过,我认为,对我们整个普查工作具有典型性,他们的经验具有一定的普遍意义。典型性、普遍意义在哪里?主要一点是目的性比较明确,‘课题’明确,达到初步査清家底的目的。其所以能做到这一点,我认为,主要贯彻了或基本贯彻了我前面讲的两个原则(即实践与理论结合、科学发展与社会目的结合——引者注),这就说明了课题的重要性,又说明了我们在实际工作中贯彻做到这一点不容易。一项具体工作能够完成得比较好,既有科学价值,又取得社会效益。因此,我认为,我们的文物点普查还应该搞下去,要大搞,搞好,限期完成,这是一项对于子孙后代负责的大事。”

苏秉琦在《中华文明新曙光》中的插图 (图源:《华人·龙的传人·中国人—考古寻根记》)

5、1988年,摘自《中华文明的新曙光》一文

“红山文化坛庙冢所出多姿多彩的玉雕龙具有很高的工艺和美术水平,而在它之前千余年的赵宝沟——小山类型文化中已有长期发展历史,并已出现达到神化境界的陶器刻划麟(麒麟)与龙在云端遨游的图案”,“由此可见,远自距今8000年以来的兴隆洼——赵宝沟类型到距今2000余年的燕下都,上下五千年,燕山南北地区,由于一个‘凌源——建平——喀左’小三角的新发现,使我们不能不刮目相看,它涉及到中国历史两大课题(中国统一多民族大国如何形成的和中华五千年文明连绵不断的奥秘和轨迹),意义重大,不可不认真对待,花大力气,搞个水落石出。”

6、1996年11月中旬,香港《明报月刊》对苏秉琦先生访谈

“裂变的又一例是辽西古文化中“前红山文化”与红山文化前期之间发生的裂变与发展,前者以阜新査海遗址下层为代表,后者以赵宝沟、小山等遗址和阜新査海上层为代表。赵宝沟与小山遗址出土的迄今所知最早的猪头‘龙’与鹿首‘麟’刻画神兽图案,是有更多附加价值的宗教信念的祭器,反映了社会发展的新阶段。”

“制玉成为特殊的生产部门,石质工具的专业化,制陶技术明显改进,彩陶开始出现等等,都说明社会大分工已经开始形成,社会大分化已经开始。距今6000年前的赵宝沟文化,以小山遗址那件刻有猪龙、凤鸟和以鹿为原型的麒麟图案完整的黑陶尊为代表,充分说明社会分化已经明显......,而在中原最早的‘艺术神器’是河南濮阳西水坡的龙造型的蚌壳摆塑。但它的年代约距今6000年,要比燕山南北地区晚了一步。”(摘录于苏先生所著《中国文明起源新探》第102页和115页)

以上是苏秉琦先生有关 赵宝沟文化诸多的论断中的一小部分。在没有发掘赵宝沟遗址之前的前两年,即1984年在内蒙古呼和浩特是最先提出“赵宝沟类型”,并认为是第四个纵断面。这一认识即与那一封半信中提到的给先生送去陶器标本、拓片、线图相呼应。赵宝沟遗址发掘以后,先生将“类型”改为文化,尤其小山赵宝沟出土的那件赵宝沟文化黑陶尊刻画的“四灵纹”图案,先生曾提出“中华第一艺术神器”。

四、发掘两遗址

我们再回过头看对赵宝沟文化的认识过程,最早始于1977年正月中旬的一次征集,即从萨力巴乡章京营子开始顺验马河顺流而下调查、到七道湾子,又反转到乌兰召村,在一农家中征集到两件夹砂黑灰陶罐,格外引人注目。那年来大甸子考古发掘刘晋祥看到这两件陶罐,让我去查一查出土地点。第二年春天我又去了一趟乌兰召找到捡到陶器的农民,他领着我们到西南梁上发现地,一看全部被细沙覆盖住。

1981年夏,刘晋祥和我坐班车在古鲁板蒿下车后步行去李家营子看粟特金银器出土地点的路上,途经老哈河右岸的吴家营子和三圣美时,采集到几何纹夹砂灰褐陶罐、盂、圈足钵、碗以及三角形锋的石耜,更进一步认为这是一种新的考古学文化。

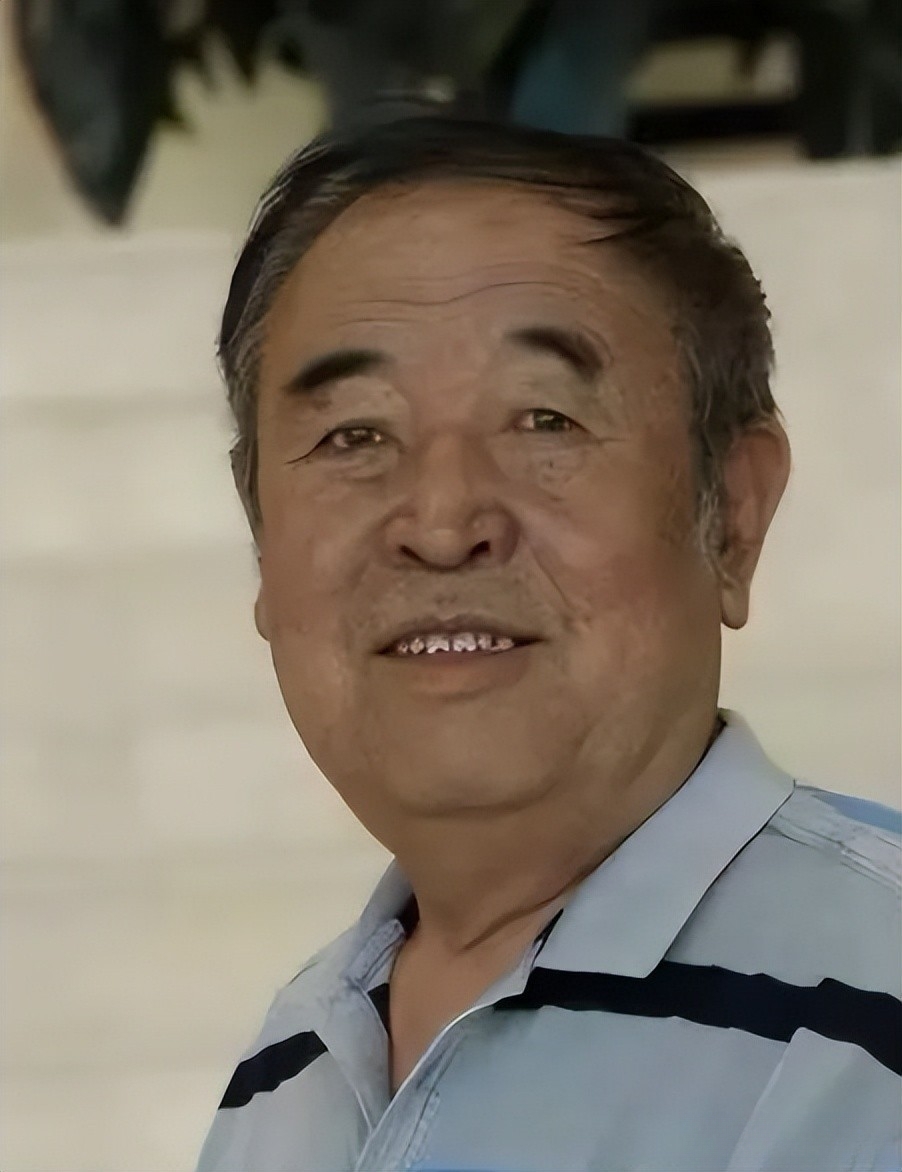

中国社会科学院考古研究所内蒙古工作队队长刘晋祥先生 (图源:《苏赫先生纪念文集》)

1982年冬,即敖汉旗第二期文物普查结束宝国吐乡后,我便带领宋百龄复查兴隆洼遗址时,即在兴隆洼遗址所处小山之南叫鹰膀地发现一处60000平方米的赵宝沟文化遗址,又在之西与此相呼应的侯家坟发现了只有12座房址面积较小的遗址。1984年10月和1985年10月,在此发掘兴隆洼遗址的中国社会科学院考古研究所内蒙古工作队的杨虎先生共发掘侯家坟遗址190平方米,其中两座有面积分别是20和30平方米的小房址。遗址的名称也改侯家坟为小山。

这两座房址虽然很小,但却出土了2件举世闻名的神器,除了前述的那件四灵纹陶尊外,还有一件刻有头像的石斧(钺)。这便证明,这处仅12座房址的“小”遗址属于鹰膀翅那处大的聚落的祭祀之所。

小山遗址发掘之后的1986年6-7月,由中国社会科学院考古研究所内蒙古工作队刘晋祥主持,朱延平参加进行了考古发掘了赵宝沟遗址。该遗址地表见椭圆形环壕,壕内分布有房址100余座,分A、B两区,A区为居住区,B区为祭祀区,见有石砌的四面坡的祭坛和小房子为主要遗存,共清理18座房址,其中A区9号房址最大,面积超90余平方米,居住面有二层台阶,北面高台阶,类似火炕,抹有细泥,南半部分有圆形灶坑,绕灶坑有四个柱洞。前壁正中有门道。

在9号房址中出土的双鹿纹陶尊1件 ,第13号房址出土麟纹陶尊,B区出土陶人面像和陶塑鹿首。

小山遗址发掘的早,赵宝沟遗址发掘的晚,曾一度以哪个遗址命名有所议论,据郭大顺 先生回忆:“最后还是苏先生在一次会议上称为“赵宝沟文化”才一锤定音”。

中国社会科学院考古研究所史前考古研究主任杨虎先生 (图源:本文作者提供)

在发掘期间,我仅去看过几次,吃住均在上赵宝沟村,这个村就几户人家。当地文化站站长单志军配合发掘,旗里没有再派人。在村子前小河的拐弯处,人工修筑一个小水塘,中午可在水塘洗涤。

从遗址回村有东西两条路,东路较近,有一天中午我陪着刘晋祥回村时无意间发现一座房址。下午进行了清理,方形房址很小,灶址在一个角上。出土的陶片即同1984年夏我们在千斤营子北梁调查的一样,当时称其为“千北类型”。这里又出现单独的遗址,说明其分布有一定的空间,这是兴隆洼文化与赵宝沟文化之间的过度阶段。有了它,辽西地区新石器文化序列真正完整了,这个缺环本应在1984年和1986年两次遇见,可惜没有及时公布是一大遗憾。

小山遗址出土的四灵纹陶尊(图源:来自网络)

另一个遗憾是在编写赵宝沟考古报告时,我去京见刘晋祥,他提议将敖汉旗第二次文物普查中发现的60余处赵宝沟文化普查材料算作报告的一个部分,我欣然同意,但再找杨虎商议时,他极力反对,因此普查资料上书作罢,现在看实为可惜。

赵宝沟遗址第105号房址照片 (图源:《敖汉赵宝沟——新石器时代聚落》)

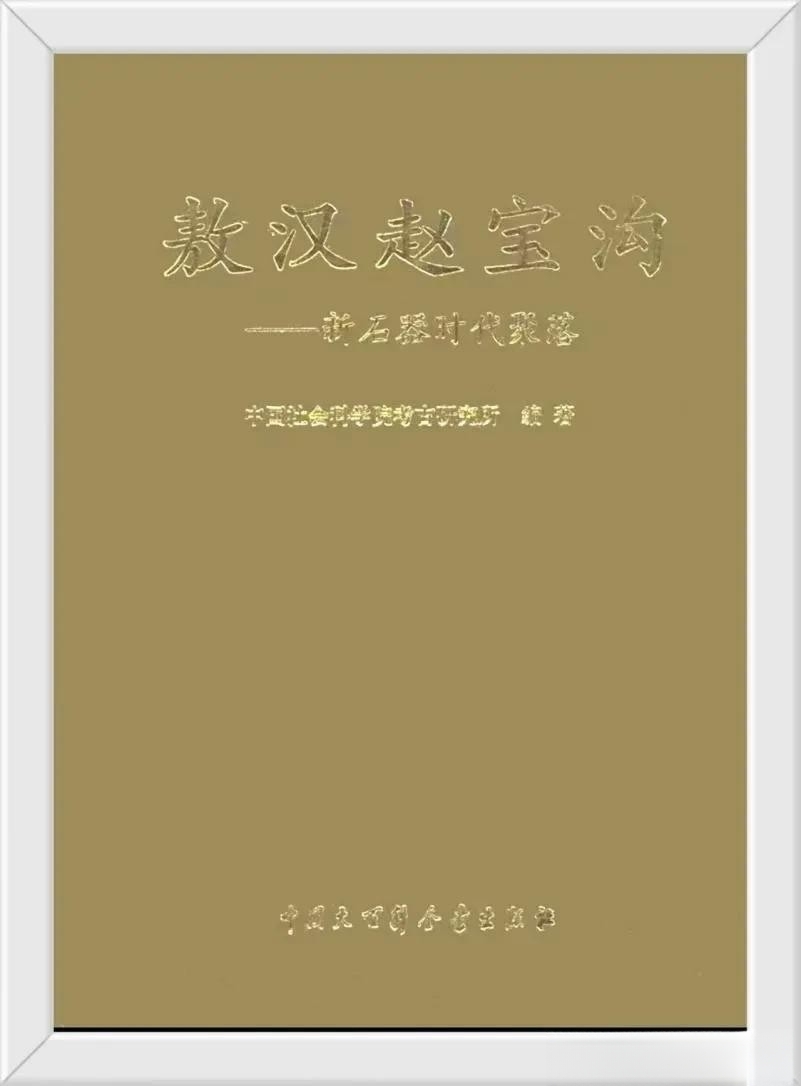

由刘晋祥、朱延平主编的《敖汉赵宝沟——新石器时代聚落》一书于1997年由中国大百科全书出版社出版,并荣获第二届中国社会科学院离退休人员优秀科研成果二等奖。这是继《大甸子》一书之后的有关我旗的第二本考古发掘报告,并冠以敖汉之名。这些考古资料发表后,对研究赵宝沟文化起到了关键作用。除前举苏秉琦先生对赵宝沟文化的论断外,主持发掘的考古专家们和相关学者对该文化的基本特征、聚落形态、生产生活、宗教信仰诸方面进行了研究和探讨,取得了重要成果。其中一条共识很重要,那就是其生产技术是辽西地区诸新石器时代考古文化中最高的一支。而且有了明确的社会分工,比中原的河南濮阳早出了一千年。甚至有认为那件已成为中华民族精神符号的C形玉龙也归属于赵宝沟文化,并得到部分考古顶级专家的认可。这些都使考古人及学术界感到意外。然而使人们深感意外的考古发现还有一些,这里重点介绍那幅神图。

《敖汉赵宝沟——新石器时代聚落》封面 (图源:来自网络)

五、“深感意外”

1996年,被誉为“红山文化考古第一人”的郭大顺先生在(台)《故宫文物月刊》第159期发表一篇题为《六千年前的一幅透视画——辽河文明巡礼之一》的文章,在学术界引起广泛的影响。

该文开篇一段说:“1984年,内蒙古自治区赤峰市敖汉旗小山遗址出土了一件刻划动物纹图案的陶尊。此前,该旗南台地遗址也出土过这类刻划动物纹饰的陶尊,后者都全为鹿纹(引者注,其中3546F1:3为一鹿一勾喙的大鸟)。前者除了鹿纹以外,还有猪和鸟纹。......这几件陶尊发现时虽已有牛河梁红山文化遗址女神头像和以神化的玉器出土,但因为这是陶器上纹饰,与同时期诸考古学文化的陶器纹饰,包括彩陶纹饰在内相比,无论是各种动物题材的使用和写实而神化的艺术手法都要进步得多,所以深感意外。然而,更为令人感到意外的是,小山遗址出土的那件陶尊上的动物纹图案,竟是幅完整的透视画。”

中国社会科学院考古研究所研究员朱延平 (图源:来自网络)

郭先生这段引言中用了两个“意外”,第一个“意外”前缀“深感”二字,指发现于敖汉旗南台地和小山赵宝沟文化陶尊上动物纹饰与红山文化等文化中相比较有二点进步性,一是各种动物题材使用,二是实而神化的艺术手法,都要进步得多。先生写此文时,还都停留在赵宝沟与红山两种文化相对持平,年代相仿,其后经碳十四年代测定,赵宝沟要早于红山500—600年,即距今7000年左右,那两点更是超时代的进步,更显“意外”得多。

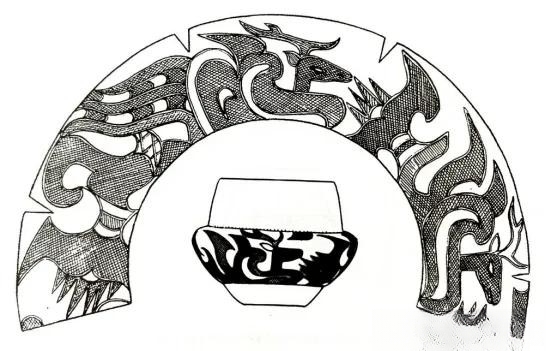

郭先生文中第二个层次的意外是那幅“四灵图”是一幅“完整的透视画”。

一幅“透视画”,距今7000年,超乎寻常的“意外”。

众所周知“透视”一词是来自西方的绘画理论术语,源于拉丁文“Perspclre”,指在平面上描绘物体的空间关系的方法或技术,即用线条来显示物体的空间位置、轮廓和投影的科学,也称之为“透视学”。

“四灵图”透视效果是发掘和赵宝沟考古报告的编写者朱延平先生首先提出的,他在《小山尊形器“鸟兽图”试析》一文中说:“鹿和猪相距很近,猪的躯体有一部分已为鹿头遮盖,这里似乎表现了一种透视效果,因此,尽管猪在鹿前,但仍给人以二者并排前进的感觉”。郭大顺敏锐的指出说:“但该文同时却将鸟作为与鹿和猪不同的另外一组看待,而未将画面视为一个整体”。造成这一原因主要在第一次发表这幅绘于整体形器物的图不是由大及小,由近及远,原绘画者所采取透视关系去排列,而是将最远的猪给排在中间,把占位最大的鸟排在最远端,有搞天时的学者竟以此错误排列为依据,猪位中位,鸟与鹿列于边位,说明以猪为中心。这种现代人的排列和用意是违背距今7000年那位绘画大师的本意。

四灵纹陶尊纹饰展开图 (图源:图1《考古》1986年6期;图2《郭大顺考古论文》上册)

郭大顺先生是以原绘画的“起终线”从近及远重新排列,三个动物个体和一个似牛角的图案,分别测量其长度和头的高度,其结果是自左至右为“鸟”、“鹿”、“猪”。这三种动物“从头部到躯体均依次按比例由大而小,由长而短,身体重心则由下而移至上,强烈的体现一种由近而远的立体感。“一幅标准的透视画赫然在目。初看令人眼花缭乱的画面一旦被解开,对其中绘画的构思和技巧的认识,似无穷尽。”

郭大顺先生按照新排列的图案作了详尽而精彩的分析和认识,他说:“这确是一幅极不寻常的上古艺术杰作。考虑到它出自6000年前先人之手,我们对所谓的原始艺术确要刮目相看。当然,这幅‘四灵’图画所反映的社会文化内容及其产生的背景也因此而更为引人注目。”

他最后总结说:“赵宝沟文化这件‘四灵纹’陶尊,作为一幅包含丰富而深邃思想文化内涵的透视画,时代甚早,艺术水平极高,对后世影响至为深远,堪称‘画坛’之祖。”

红山文化考古第一人郭大顺先生 (图源:《郭大顺考古文集》)

画坛之祖,这是一个多么有重量的评价。它竟然发现于敖汉,而且是“时代最早”极不寻常,刮目先看,“艺术水平极高”,包含丰富而深邃的思考文化内涵,用一系列的排比句,用最美的语言来描绘这幅“透视画”,来讴歌史前这位没有名字艺术家的创造能力和智慧。而且,自赵宝沟文化发现40余年,所出这类艺术神器南台地7件,小山1件和赵宝沟1件,仅在这三处遗址,其他地点虽见赵宝沟的材料和一件陶凤杯,还没有见到这类刻画动物图案的陶器。

敖汉赵宝沟,光耀七千年!

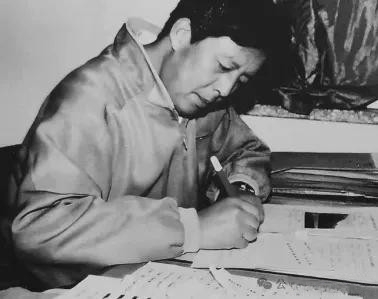

作者简介:邵国田,1947年6月生于内蒙古赤峰市敖汉旗王家营子乡北洼子村。1968年新惠师范毕业后,先后任旗总工会宣传干事,旗文化馆副馆长、馆长,旗文管所所长、旗博物馆馆长等职,副研究员;旗政协第二、三届委员,赤峰市政协第三届委员、文史委员会委员;赤峰市首届考古学会副理事长,内蒙古自治区考古博物馆学会理事,自治区文物鉴定委员会委员,内蒙古红山文化研究会理事;中国辽金史研究学会理事,中国收藏家协会玉器委员会顾问。2008年受聘于上海工会管理学院专家,2014年又受聘于赤峰学院博物馆馆长,并为国家社科基金项目“红山文化社会形态研究”的成员之一。1986年6月,邵国田被评为全区文博战线先进工作者,出席了自治区文化厅在包头召开的表彰大会并受到表彰;1989年,被评为全区文物普查先进工作者,受到文化厅表彰;2002年月,被评为全国文博系统先进个人,受到国家文物局表彰,并作为先进个人代表赴京参加了表彰大会。现任内蒙古红山文化学会理事。退休后受聘于上海城建学院任教,赤峰考古四十年的见证者。