前言

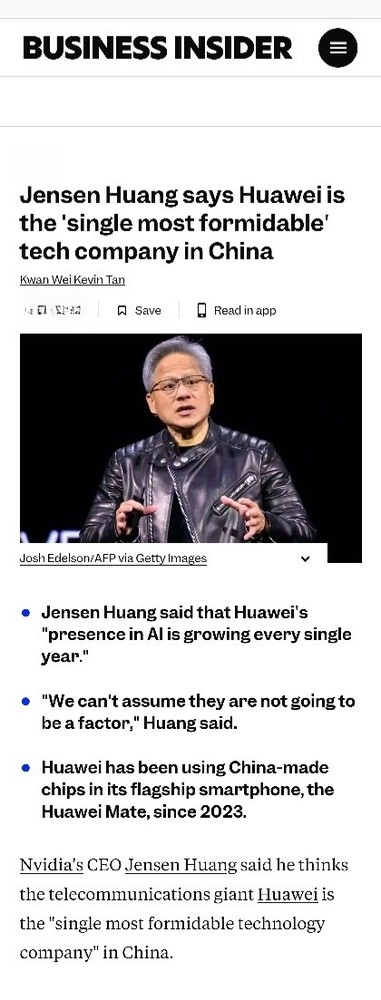

英伟达CEO黄仁勋近日一席话引爆科技圈:"华为是中国最强大的科技公司"。他直言华为征服了涉足的每个市场,正是因为华为的持续成功,美国限制中国科技巨头的努力才"搞得很糟糕"。这位芯片巨头掌门人的坦率评价,打破了西方科技界对华为的禁忌话题。

面对美国不断加码的科技封锁,华为却通过自主创新实现了从AI芯片到算法生态的突围,逆势崛起让全球目睹了中国企业的坚韧与实力。

华为如何在严苛制裁下依然保持强劲竞争力让美国"搞不定"?科技行业的力量平衡会因一家中国企业的坚守而发生怎样的转变?

科技巨头低头认怂还是实话实说

在西方科技圈,提及华为往往如履薄冰,众多巨头对这个中国品牌或避而不谈,或暗中较劲。

然而英伟达CEO黄仁勋却一反常态,他在英国《金融时报》的镜头前,毫不掩饰地称赞华为是"中国最强大的科技公司"。

这番言论并非一时兴起,而是他多次公开表态的延续。

在接受《连线》杂志采访时,黄仁勋就曾评价:"华为是非常好的公司。"

更令人深思的是,黄仁勋的认可并非泛泛而谈,而是直指华为的核心技术能力——即便在美国制裁下,华为依然能通过创新方法构建强大系统。

"水至清则无鱼",英伟达这位掌舵人的直言不讳,恰似商场上的一股清流。

作为全球AI芯片霸主,英伟达早已将华为列为芯片、云服务、计算处理和网络产品四个领域的主要竞争对手,这绝非客套,而是实打实的战略布局。

连续两年将华为列入竞争对手名单,足见英伟达对华为实力的重视程度。

从商业角度看,黄仁勋此举既是对竞争对手的尊重,也是对华为实力的坦然认可。

这种不受政治局限的专业判断,恰恰展现了真正科技企业家的眼光与格局。

在当前西方政治氛围下,敢于直言华为优势的黄仁勋,不禁让人想起那句"不识庐山真面目,只缘身在此山中"。

站在芯片行业的最前沿,黄仁勋的评价或许比任何政客都更具参考价值。

这种认可传递出一个微妙信号:科技创新的竞争,终究要回归到技术本身,而非政治角力。

华为凭借多年积累的技术底蕴与创新基因,赢得了对手的尊重,也让西方科技界不得不面对一个新兴的重量级玩家。

这份高度评价的背后,预示着全球科技格局正在悄然改写,新旧力量的消长已是大势所趋。

美国封锁遭遇"华为难题"

美国对华为的"断供"行动,本应如同拔掉氧气般使这家中国科技巨头窒息,然而现实却给了华盛顿一记响亮耳光。

黄仁勋一语道破天机:"美国限制中国科技巨头的努力搞得很糟糕",这番话并非仅为赞美对手,而是直指美国技术封锁战略的致命缺陷。

当一个企业被逼到墙角时,反而激发出惊人的创新潜力,华为恰如那句"疾风知劲草"的生动写照。

面对芯片断供,华为不是坐以待毙,而是转向国产替代的全产业链布局,鲲鹏和昇腾芯片从无到有,在关键领域取得突破。

这种"围追堵截"反催生自主创新的现象,几乎成了中国科技发展的独特路径,一些业内人士不经意间称其为"逆向倒逼"效应。

更具讽刺意味的是,美国企业原本依赖华为带来的巨额收入,如今不仅失去了这块大蛋糕,还面临中国市场的长期不确定性。

华为在5G领域的领先地位丝毫未受动摇,反而在更多领域全面开花,从操作系统到智能驾驶,步伐不减反增。

美国政客可能没想到,断供令竟成了华为自立自强的"助推器",这种结果堪比"搬起石头砸自己的脚"。

华为创始人任正非曾坦言:"美国禁令虽然打掉了我们的一条腿,但我们还能用另一条腿跳着走。"

这种朴实无华的表述背后,是华为数十年技术积累与人才储备的底气,也是中国企业面对逆境的韧性象征。

从实际效果看,美国的封锁政策不仅未能遏制华为的发展,反而加速了中国科技产业链的自主可控进程。

这场博弈启示我们:技术封锁只能阻断暂时的供应链,却无法阻断一个民族的创新精神与发展决心。

美国发现,即使使出浑身解数,华为这道难题依然无解,更深层次的问题随之而来:当封锁失效,下一步又该如何应对这个愈挫愈勇的对手?

芯片较量揭示全球科技新格局

芯片领域的角力,早已不是简单的技术竞争,而是决定未来世界科技走向的关键棋局。

华为昇腾AI芯片与鲲鹏处理器的横空出世,如同一记惊雷划破了英特尔与英伟达长期主导的芯片天空。

在此之前,很少有人能想象,一家通信设备公司能在短短几年内,挑战芯片巨头的垄断地位。

华为做到了从服务器到终端的全场景芯片覆盖,这种全产业链布局,被业内人士称为"硬核突围"。

与此同时,英伟达也在悄然调整策略,黄仁勋在GTC大会上发布的Blackwell系列产品,罕见地强调"美国制造"。

他预计未来四年将采购约5000亿美元的电子产品,其中可能有数千亿美元在美国本土生产,这绝非一时兴起。

台积电宣布在亚利桑那州投资1000亿美元建设芯片厂,更是全球半导体产业链东移西调的明显信号。

这种大规模生产回流美国的现象,颇有些"兵慌马乱"的味道,背后隐藏着美国对芯片供应链脆弱性的深刻忧虑。

黄仁勋不无警惕地表示:"即使台湾生产中断,美国产能也能应对",这番话中的危机感呼之欲出。

有意思的是,当美国忙于构建"小院高墙"之际,华为却在打造开放的昇腾计算生态,吸引全球开发者共同创新。

两种路径的对比鲜明:一边是试图通过地缘政治优势重建垄断,一边是以技术创新突破封锁并拥抱开放合作。

从长远看,科技竞争的制高点正在从单纯的硬件性能转向软硬结合的生态系统,华为在这方面的布局已具雏形。

黄仁勋将华为列为竞争对手,恰恰表明这家中国企业已进入全球芯片巨头的"警戒雷达",成为不容忽视的力量。

全球科技产业链正经历二战后最大规模的重构,在这场没有硝烟的较量中,创新能力与生态构建或将成为最终胜负的关键。

这一轮芯片较量背后的问题更为深刻:技术创新究竟应由市场驱动,还是被地缘政治绑架?答案或许将影响科技发展的下一个十年。

创新动力源自竞争与挑战

竞争是创新的催化剂,挑战则是成长的阶梯,这似乎成了华为与英伟达这两家科技巨头的共识。

华为在全球科技行业的贡献早已超越了单一企业的范畴,其在5G标准制定中提交了超过万项专利,为全球通信技术发展注入强劲动力。

更值得关注的是,华为每年将收入的10%以上投入研发,这一比例远高于大多数科技企业,研发投入强度堪称业界标杆。

黄仁勋对华为的赞赏,某种程度上也反映了他对创新企业品质的认同:不屈不挠、持续进化、敢于挑战现状。

两家企业在商业竞争之外,不约而同地秉持着对技术信仰的执着,这种近乎倔强的坚持,往往成就了科技史上的伟大突破。

"不破楼兰终不还",华为面对美国制裁时的态度,与英伟达早期从图形芯片市场杀出一条血路的历程,竟有着惊人的相似。

在竞争与挑战背后,真正的较量其实是人才与创新生态,谁能吸引并留住最优秀的头脑,谁就掌握了未来的主动权。

华为每年招揽全球顶尖科学家和工程师的做法,与英伟达构建开发者生态的策略,都指向同一目标:构建创新的土壤。有趣的是,这两家看似对立的公司,都不约而同地坚信开放合作的力量,他们明白科技创新早已超越单打独斗的时代。

黄仁勋曾不经意间透露:真正伟大的公司不仅要有技术远见,更要有包容开放的心态,这恰是他眼中华为值得尊敬的地方。

从历史经验看,封闭保守从未带来持久的技术领先,美国芯片产业的崛起源于全球人才的汇聚,而非单打独斗。

当某些政客试图用行政手段干预科技发展时,他们忽略了一个基本事实:创新的灵感不分国界,思想的火花无法被禁锢。

华为和英伟达的竞合关系,或许预示着未来科技发展的理想图景:在竞争中相互激励,在合作中共同进步。

科技巨头之间的较量,终将回归到人才、创新和开放合作的竞争,而非零和博弈的地缘政治角力,这或许正是黄仁勋坦言华为实力的深层原因。

结语

黄仁勋坦诚评价华为的言论,如一面镜子照出了全球科技竞争的真实图景。当政治力量试图阻断技术进步时,创新的脚步却从未停歇。

华为以实力证明,真正的科技实力不在于封锁与限制,而在于持续创新与坚韧不拔。或许我们该思考,在科技全球化的今天,合作共赢才是推动人类进步的正确路径,而非零和博弈的技术封锁。

若华为今日能在逆境中突围,未来还有多少中国企业将在全球舞台上崭露头角?这份改变世界格局的韧性与创造力,值得我们共同期待。