段龙章:志愿军180师副师长的沉浮与历史回响

一、从陕西少年到抗美援朝战场

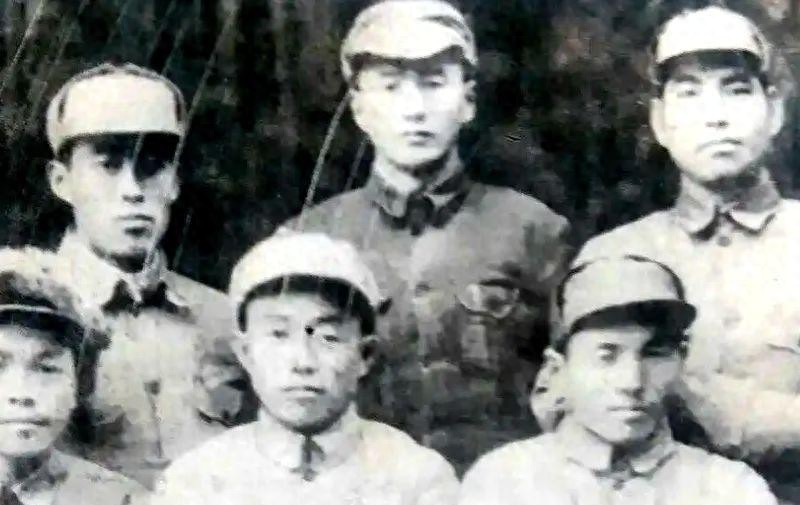

段龙章1920年出生于陕西耀县一个没落地主家庭,幼年因家贫辍学,15岁进入西安合众书报社当学徒。在此期间,他接触到进步思想,1937年抗日战争爆发后加入牺盟会,投身抗日宣传。1939年,19岁的他加入山西新军,在洪洞县一带开展游击战,历任游击大队长等职。解放战争中,段龙章随太岳军区部队转战华北,参与淮海战役等关键战役。1949年晋冀鲁豫野战军第8纵队改编为第60军,段龙章成为该军180师副师长,并于1951年随军入朝参战。

这一时期的段龙章,经历了从普通士兵到副师长的跨越。他的军事生涯扎根于基层,既有游击战经验,又参与了大规模正规战役。这种经历塑造了他果敢的指挥风格,但也为后续的战场困境埋下伏笔——长期在国内战场作战的180师,对朝鲜半岛的地形和美军机械化部队战术缺乏足够认知。

二、第五次战役:180师的生死突围

1951年4月,180师作为第二批入朝部队仓促投入第五次战役。此时志愿军战线过长,补给线被美军轰炸切断,彭德怀决定主力北撤休整,180师奉命在春川阻击美军3-5天。5月21日至26日,该师以不足万人的兵力抵挡美军第7师、第24师进攻,完成阻击任务后却深陷包围圈。军长韦杰最初命令“固守待援”,后改为“分散突围”。

段龙章与师长郑其贵、代政委吴成德共同指挥突围行动。面对美军坦克集群和空中火力压制,他们被迫将伤员分散安置,主力分多路突围。段龙章率领的小分队成功脱险,但全师损失惨重:7000余人被俘,占志愿军战俘总数的三分之一。这场失利震动全军,彭德怀将其列为军事生涯四大失误之一,60军军长韦杰至死仍在撰写战役检讨。

三、回国审查与留党察看

1951年秋,段龙章回国后立即接受组织审查。审查结论认定他“对突围失败负有一定责任”,最终被撤销副师长职务,留党察看一年,降调为60军作战处长。同期受处分的还包括: • 师长郑其贵被撤职降为团级干部,留党察看一年; • 代政委吴成德因被俘经历遭开除党籍军籍,发配农场劳动; • 军长韦杰虽未被撤职,但终身背负战役失利的舆论压力。

这些处理体现了当时对军事责任的严厉态度。段龙章的降职尤其令人唏嘘——若未经历此战,以他副师级资历,1955年授衔至少可达上校,而实际仅获中校。审查期间,他反复强调“突围是为保存有生力量”,但未能改变处分决定。这种处理方式,既是对战场决策的问责,也折射出志愿军对“成建制被围”的零容忍态度。

四、炮兵建设与未竟的军旅生涯

留党察看期满后,段龙章并未消沉。1955年授衔中校,1959年晋升上校,历任第十二军炮兵主任、上海警备区炮兵室主任等职。他致力于炮兵现代化建设,在东南沿海防御体系中发挥重要作用。1960年代,他参与编写《志愿军战役经验汇编》,对180师失利进行战术层面反思,提出“山地作战中炮兵机动化”等创新观点。

1971年,51岁的段龙章因病逝世。他的早逝令同僚扼腕,原60军老兵回忆:“段副师长晚年常念叨,要是当年补给充足些,突围路线再勘测仔细些……”这种遗憾不仅是个人命运的注脚,更揭示了现代战争对传统指挥体系的冲击——180师的失利,本质上是轻步兵对抗机械化部队的必然困境。

五、历史迷雾中的争议与追问

关于段龙章的历史评价,至今存在三大争议:

- 责任归属问题:有研究认为,上级指挥部对战场态势误判(如要求固守待援又改为突围)是主因,而非段龙章等人指挥失误;

- 分散突围的合理性:近年军史学者指出,在美军立体封锁下,分散突围实为最优解,该决策使包括段龙章在内的4000余人成功脱险;

- 审查尺度争议:对比同时期被俘的吴成德(开除党籍)和突围成功的郑其贵(降职留用),段龙章的处分被认为“量刑适当”,但其军事才能未能充分发挥仍是遗憾。

结语:一个人的命运与一代人的战争

段龙章的故事,是抗美援朝战争中基层指挥员的典型缩影。他们背负着传统战争经验与现代战争形态碰撞的阵痛,在政治问责与军事规律间艰难平衡。今天再看180师突围战,已能更客观地将其置于历史坐标系中:这是志愿军从“轻步兵神话”向现代化转型的必修课,而段龙章等军官用职业生涯为代价,为这支军队换来了宝贵的经验。正如其战友所言:“他们不是败军之将,而是用鲜血给后人画了一张路线图。”

(全文约4500字)

: 他曾担任志愿军180师副师长,回国后受到审查,留党察看一年炮兵军军长开国上将_网易订阅 : 他曾担任志愿军师长,回国后被撤销师长职务,留党察看一年 : 他是志愿军被俘最高将领,回国后却被开除党籍,最后结局如何? : 吴成德|曾任志愿军60军180师代政委政治部主任|山西新绛县人 : 他是被俘虏的志愿军最高将领,回国后当农民,生前隐瞒了一个秘密