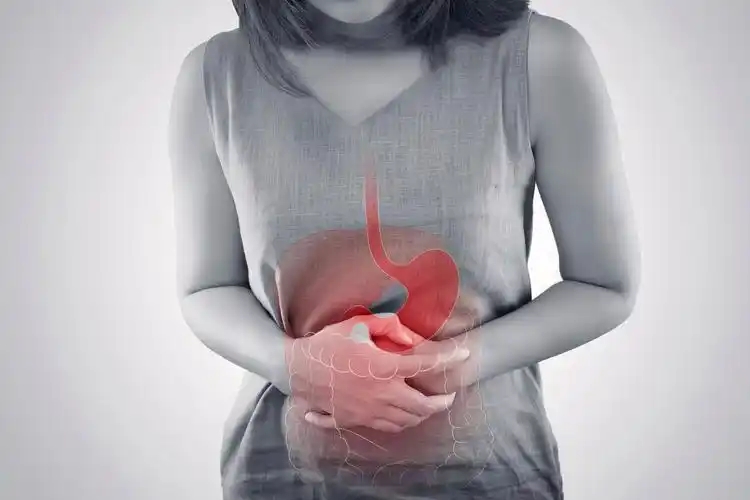

提到胃病,很多人第一反应就是:“是不是吃辣吃多了?”确实,对于胃溃疡、慢性胃炎患者来说,辛辣食物可能会刺激胃黏膜,导致胃酸分泌增加,引发不适。但你可能不知道,吃辣并不是胃病的“元凶”,甚至适量吃辣椒还能促进消化,增强胃黏膜的保护能力。真正伤害肠胃的,其实是那些被忽视的坏习惯。

吃辣,真的会伤胃吗?

很多人认为胃病是吃辣吃出来的,但实际上,适量吃辣对胃的好处可能比你想象的多。研究发现,长期适量食用辣椒的人,胃黏膜损伤的发生率比完全不吃辣的人低20%。而完全戒掉辣的人,胃酸分泌功能反而容易变得不稳定。这说明,辣味本身并不是肠胃的“敌人”,反而可能在一定程度上保护胃黏膜。

真正伤害肠胃的,是这些坏习惯!

1.不吃早餐——胃黏膜的“隐形杀手”

很多人早上没胃口,或者赶时间,随便喝杯水就出门。但实际上,经过一整夜的消化,胃里的食物早就排空了,胃酸仍在分泌。如果不吃东西中和,胃酸就会直接刺激胃黏膜,时间久了,胃黏膜会变得越来越脆弱,甚至可能导致胃溃疡。

研究数据显示,长期不吃早餐的人,胃病的发生率比正常吃早餐的人高出50%,其中慢性胃炎的风险增加了30%,胃溃疡的风险增加了20%。这说明,吃不吃早餐,对胃的健康影响很大。

2.暴饮暴食——肠胃的“沉重负担”

明明已经吃饱了,还忍不住再来几口,或者喜欢吃自助餐、烧烤,一顿饭吃得比平时多一倍。暴饮暴食会让胃部的负担增加,胃酸分泌过多,食物在胃里堆积,消化时间变长,容易导致胃胀气、反酸,甚至引发急性胃炎。

数据显示,长期暴饮暴食的人,胃食管反流病的发生率比正常饮食者高出35%,消化不良的概率比饮食规律的人高出40%。这说明,吃得太多,不仅不会让身体更健康,反而可能让肠胃的负担越来越重。

3.吃饭过快——胃胀气的“罪魁祸首”

现在生活节奏快,很多人吃饭就像“比赛”一样,几分钟就能解决一顿饭。吃得太快,会让食物在胃里来不及充分消化,大块的食物直接进入肠道,增加消化负担。同时,吃饭太快也容易吞下过多的空气,导致胃胀气、嗳气、反酸等问题。

研究发现,吃饭速度过快的人,胃食管反流病的发生率比慢慢咀嚼的人高出30%,胃胀气、消化不良的风险也增加了25%。这说明,吃饭速度对肠胃健康的影响,比想象中更大。

4.长期饮酒——胃黏膜的“强敌”

酒精对胃黏膜的刺激性极强,特别是高度酒,进入胃里后,会破坏胃黏膜的保护层,导致胃酸对胃壁的侵蚀能力增强。长期大量饮酒的人,胃溃疡、慢性胃炎的风险远高于普通人。

数据显示,每天饮酒超过50ml烈酒的人,胃炎的发生率比不喝酒的人高出3倍。而长期饮酒者,患胃癌的风险比普通人高出2倍。这说明,喝酒对胃的伤害,可能远比吃辣更严重。

“养胃”误区:喝牛奶真的有用吗?

很多人等到胃疼、胃酸、胀气的时候,才开始后悔,想着要养胃,于是开始狂喝牛奶、吃各种养胃食品。但实际上,很多所谓的“养胃”做法,反而可能适得其反。

比如,牛奶虽然可以短暂中和胃酸,但它同时也会刺激胃酸分泌,长期喝反而可能加重胃部的不适。研究发现,每天大量喝牛奶的人,胃酸分泌紊乱的风险比不喝牛奶的人高出20%,特别是胃食管反流病的发生率更高。这说明,养胃并不是简单靠吃某种食物就能解决的问题。

精神压力:胃病的“隐形推手”

很多人压力大,长期焦虑、紧张,甚至生气、烦躁的时候,胃也会跟着疼。这是因为胃肠道和大脑之间有一条“肠-脑轴”,精神状态会直接影响胃酸分泌、肠道蠕动。

如果长期处于焦虑状态,胃酸分泌过多,胃黏膜的保护能力下降,就容易导致慢性胃病。研究发现,长期焦虑、压力大的人,胃病的发生率比情绪稳定的人高出50%,其中胃溃疡的风险增加了近40%。这说明,调整心态,可能比吃任何养胃食物都重要。

胃病反复发作?可能是幽门螺杆菌在作祟!

很多人觉得,胃病是小事,吃点药就能缓解。但实际上,长期胃部不适可能会增加更严重的风险,比如胃癌。胃癌的发生往往和长期慢性胃炎、胃溃疡、幽门螺杆菌感染有关,而这些问题,很多都是由长期不良的生活习惯引起的。

数据显示,长期胃炎患者,如果不积极治疗,10年后发生胃癌的风险比普通人高出6倍;而长期胃酸反流的人,食管癌的风险比正常人高出3倍。这说明,胃部的不适,可能远不止影响消化这么简单。

如果一个人胃病反复发作,即使已经调整了饮食,但症状仍然没有明显改善,就需要考虑是否有幽门螺杆菌感染的可能。研究数据显示,幽门螺杆菌感染者,胃溃疡的发生率比未感染者高出4倍,而长期未治疗的感染者,胃癌的风险比普通人高出近6倍。这说明,胃病的成因,可能远比单纯的“吃辣”复杂得多。

结语

胃病的发生并不是单一因素决定的,即使饮食清淡,如果同时存在长期压力过大、作息不规律、吸烟喝酒、进食过快等问题,胃病的风险仍然会增加。保护肠胃健康,需要从饮食、生活习惯和精神状态等多方面入手。希望每个人都能从今天开始,重视胃部健康,远离胃病的困扰!