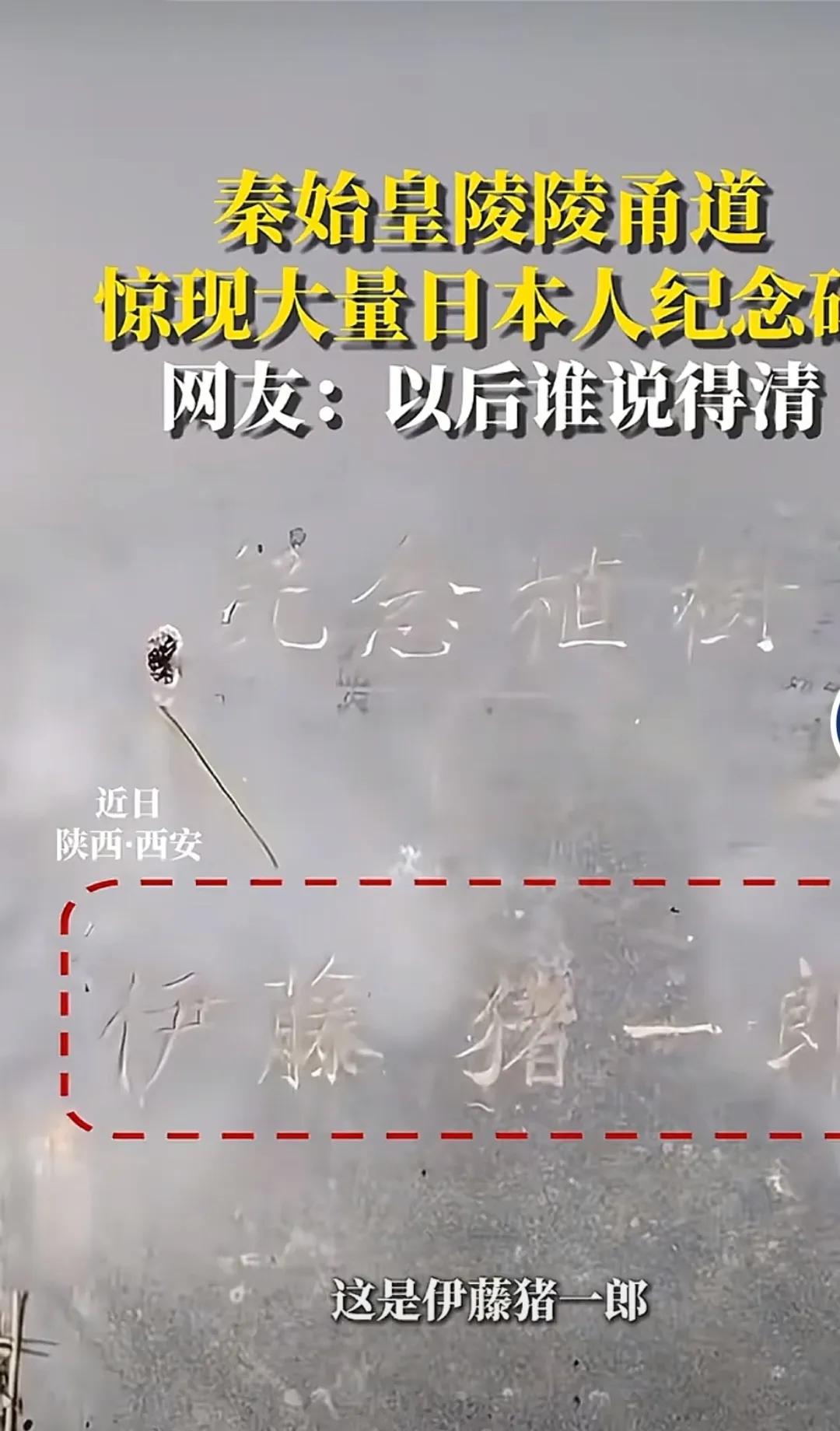

近日,游客在秦始皇陵考古遗址公园发现惊人一幕:青铜甬道两侧密集排列着刻有日文人名的植树纪念碑,碑文显示为“中日友好樱花林”项目遗留,落款时间为2003年。这些石碑距离跪射俑坑仅百米之遥,部分碑体已出现裂痕,疑似遭人为破坏。据现场工作人员透露,该区域共栽种樱花树80余棵,每棵树对应一块独立石碑,碑文以中日双语标注捐赠者姓名及“和平祈愿”字样。

事件曝光后,#秦陵给日本人立功德碑#话题迅速冲上热搜,单日阅读量突破2.3亿。愤怒的网友将石碑照片与南京大屠杀纪念馆、旅顺日俄监狱旧址对比,质问:“难道要在这些地方也立侵略者纪念碑?”更有情绪激动者连夜赶赴现场,用锤子砸毁塑料材质的纪念牌。

当秦代箭镞陈列柜的冷光映照在“山田太郎”“佐藤美穗”等日文碑刻上,历史在此刻发生了荒诞的折叠。这些2003年栽种的樱花树,以每棵树配属一块独立石碑的阵势盘踞在青铜甬道两侧,最近处距离兵马俑仅82米。碑文中日双语标注的“中日友好”字样,让网友的弹幕瞬间炸裂:“抗日战士骨灰未寒,侵略者子孙的名字却刻进了祖龙地宫!”

青铜甬道作为秦代兵器陈列区,展示着箭镞、戈矛等战争文物,与樱花石碑形成强烈视觉对冲。有人指出:“这如同在圆明园大水法遗址旁竖立八国联军纪念碑”,“允许广岛核爆遗址出现美国B-29轰炸机模型等,文化符号的放置必须尊重集体记忆的痛感阈值”。

据悉,该项目源于2002年中日邦交正常化30周年纪念活动,旨在通过植树倡导环保与和平。但网友发现,相较于重庆鹅岭公园集中式“中日友好林”纪念碑、杭州西湖孤山的单一纪念石碑,秦始皇陵的分散碑阵显得格外突兀。“每棵树单独立碑堪比‘功德林’,友谊需要靠80块混凝土来证明?”

有学者分析:“日本在印尼巴厘岛、越南会安古城等地的文化捐赠多以‘润物无声’形式呈现,而秦始皇陵作为中华民族精神图腾,任何外来符号介入都会触发防御机制”。这种情绪在西安尤为强烈——这座十三朝古都曾见证日军轰炸、花园口决堤等历史创伤,市民对日式符号的容忍度天然偏低。

类似矛盾在全球多地反复上演:

韩国独岛(竹岛):日本右翼团体试图在岛周边海域投放“领土标识浮标”,遭韩国民众驾船撞击破坏;

美国珍珠港:亚利桑那号沉船纪念馆曾因展出日本游客折叠的千纸鹤引发老兵抗议,最终撤展;

法国诺曼底:德国政府出资修建的阵亡士兵墓园,刻意选址在远离盟军登陆海滩的偏僻林地。

这些案例揭示一个共识:涉及民族创伤记忆的场域,外来文化符号必须遵循“最低可视性”与“空间避让”原则。

敦煌研究院的做法值得借鉴:在莫高窟核心区外3公里处设立“敦煌国际友好林”,既保护洞窟生态,又集中展示各国捐赠纪念设施。秦陵博物院可将现有石碑迁移至骊山北麓的非考古区,原址改立说明牌引导游客前往新纪念区。

参照广岛和平纪念资料馆的“电子纪念碑”模式,将捐赠者信息录入二维码,游客扫码即可查看中日环保合作历程,既保留历史记录,又避免物理符号对历史场域的侵入。

发起“我的秦陵记忆”全民提案活动,通过投票决定外来文化项目的呈现形式。正如大英博物馆中国馆调整展品说明时,专门邀请华人学者参与文本修订——唯有让民众成为历史阐释的共谋者,才能消解对抗性情绪。

秦始皇陵樱花碑争议的本质,是一场关于“谁有权定义历史空间”的角力。真正的文化自信,不在于筑起排斥外来符号的高墙,而在于构建开放且自洽的叙事体系。当西安城墙下的日本游客穿着汉服拍照无人侧目,当苏州寒山寺的“中日诗碑廊”成为文化交融的典范——或许我们终将领悟:历史尊严的捍卫,恰恰需要超越非黑即白的对抗逻辑,在时空经纬中编织出更具弹性的文明图谱。

(本文事件细节及数据综合自权威媒体报道与学术研究,所述争议仍在持续观察中)