如果说,考古是文明的“第一现场”,那么博物馆则是大家了解文明的“第二现场”。中华上下五千年,多少文物珍宝流传于世,诉说着丰富的文化与悠久的历史。今天,在国际博物馆日到来之际,小视带你一同盘点国内各地博物馆的镇馆之宝,听听背后精彩的故事。

01 国家博物馆

/明朝孝端显皇后凤冠/

明朝孝端显皇后凤冠是真正被皇后佩戴过的凤冠,该冠用漆竹扎成帽胎,面料以丝帛制成,前部饰有九条金龙,口衔珠滴,下有八只点翠金凤,后部也有一金凤,共九龙九凤。冠上共嵌未经加工的天然红宝石115块,珍珠4414颗,色彩艳丽,富丽堂皇。

该九龙九凤冠采用的工艺繁琐复杂,有花丝、点翠、镶嵌、穿系等。具体制法是以竹丝为骨,先编出圆框,在框的两面裱糊一层罗沙,然后缀上以金丝、翠羽制成的龙和凤,周围镶满各式珠花。象征权力的珠宝与代表地位的龙凤交织在一起,代表了古时人们对于一国之母“尊长”与“祥和”的祝愿。

02 故宫博物院

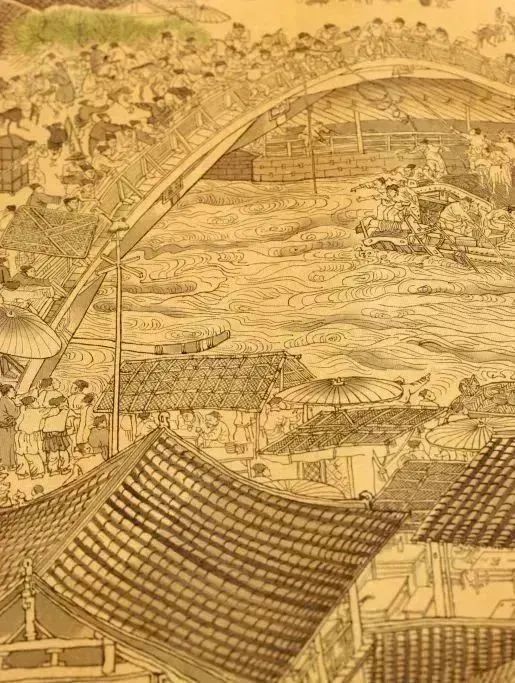

/清明上河图/

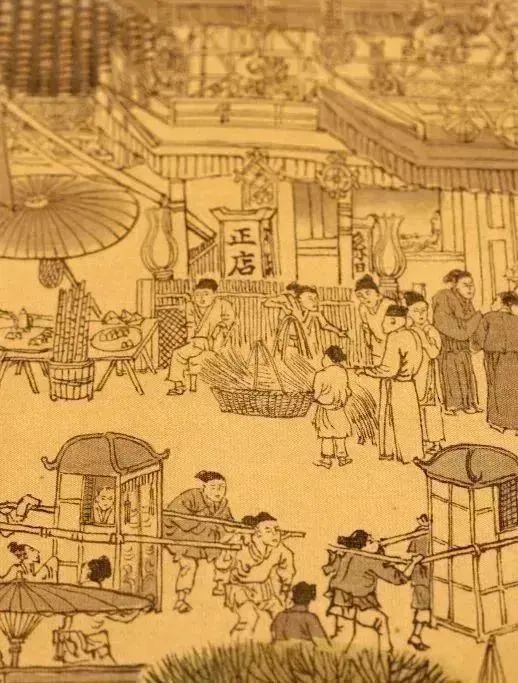

清明上河图是我国十大传世名画之一,是北宋画家张择端仅有的存世精品。作品以长卷形式,采用散点透视构图法,生动记录了中国十二世纪北宋都城东京(又称汴京,今河南开封)的城市面貌和当时社会各阶层人民的生活状况,是北宋时期都城东京当年繁荣的见证,也是北宋城市经济情况的写照。

五米多长的画卷大致分为汴京郊外春光、汴河场景、城内街市三部分。全图绘制了数量庞大的各色人物,牛、骡、驴等牲畜,车、轿、大小船只,房屋、桥梁、城楼等各有特色,体现了宋代建筑的特征。具有很高的历史价值和艺术价值。

03 河北博物院

/长信宫灯/

从西周时起,人们开始学会用一种易燃的材料制成火把,以便于照明,并将它称为“烛”。我国现存最早的灯具出现于战国时期,如屈原的《楚辞·招魂》中就有“兰膏明烛,华镫错些”的相关记录。这里所提及的“镫”就是后来的“灯”。后经不断发展,诞生了种类繁多,实用性极强的各式灯具,而长信宫灯就是其中一件杰出的代表。

这座被誉为“天下第一宫灯”的长信宫灯,外形是一位通体鎏金的宫女,上身保持平直,双膝着地,以脚尖抵地来支撑全身的平衡。

宫女右手袖口下垂,形成了此灯的灯罩;左手则向上托举着灯盘,在灯盘的中心处有一根烛钎,用作插拔蜡烛。同时,宫灯的灯罩可以开合,灯盘也可以旋转,两者结合起来,就能够随意转动照射方向与调节灯光的亮度。宫女的身躯与右臂中空,右臂作为烟道将烟排入体内,而这些烟雾再经过底层水盘的过滤后得到了充分的净化,能够有效地维持室内的清洁。

由于长信宫灯是分铸组合而成,因此各部位均可随时拆卸,便于清洁。而像这样的分体铸造工艺,早在我国商朝时期就已经发明,除了能使制品更加规格化以外,还便于创造结构复杂、气势雄伟的艺术佳品。

04 大同市博物馆

/石雕柱础/

石雕柱础出土于司马金龙墓,由细沙石雕刻而成,底座为方形,上方呈覆盆形。装饰内容吸收了佛教、西域及其他外来文化的因素,方座四角上各有一圆雕伎乐童子,分别作击鼓、吹觱篥、弹琵琶和舞蹈状,雕工精美,玲珑脱俗,是北魏雕刻艺术品中的精品。

05 湖北省博物馆

/曾侯乙编钟/

这套出土于湖北随县曾侯乙墓的编钟,钟架长748厘米,高265厘米。全套编钟共六十五件,分三层八组悬挂在呈曲尺形的铜木结构钟架上,,最大钟通高152.3厘米,重203.6公斤。每件钟均能奏出呈三度音阶的双音,全套钟十二个半音齐备,可以旋宫转调。音列是现今通行的C大调,能演奏五声、六声或七声音阶乐曲。

曾侯乙编钟是中国迄今发现数量最多、保存最好、音律最全、气势最宏伟的一套编钟,代表了中国先秦礼乐文明与青铜器铸造技术的最高成就。

06 湖南博物院

/素纱禅衣/

这件1972年出土于马王堆一号汉墓的素纱禅衣,是轪侯夫人辛追的随葬品,衣长160厘米、通袖长195厘米、袖口宽27厘米、腰宽48厘米,衣重48克,衣料为轻薄的没有染色的平纹方孔丝织物素纱,薄如蝉翼、轻若烟雾。

除去较厚重的衣领、衣袖、衣襟缘边的绢,其重量只有20多克,每平方米衣料重仅12-13克。展现了西汉时期高超的丝织技术。

07 甘肃省博物馆

/马踏飞燕/

甘肃省博物馆的这件东汉铜奔马,定格了奔马三足腾空、一足超掠飞鸟的瞬间。着力点集注于超越飞鸟的一足之上,准确地掌握了力学的平衡原理,奔马的轻盈与物体的稳定均完美呈现,具有卓越的工艺技术水平。

整体造型矫健精美,作昂首嘶鸣,疾足奔驰状,显示了一种勇往直前的豪情壮志,是中华民族伟大气质的象征。

08 浙江省博物馆、台北故宫博物院

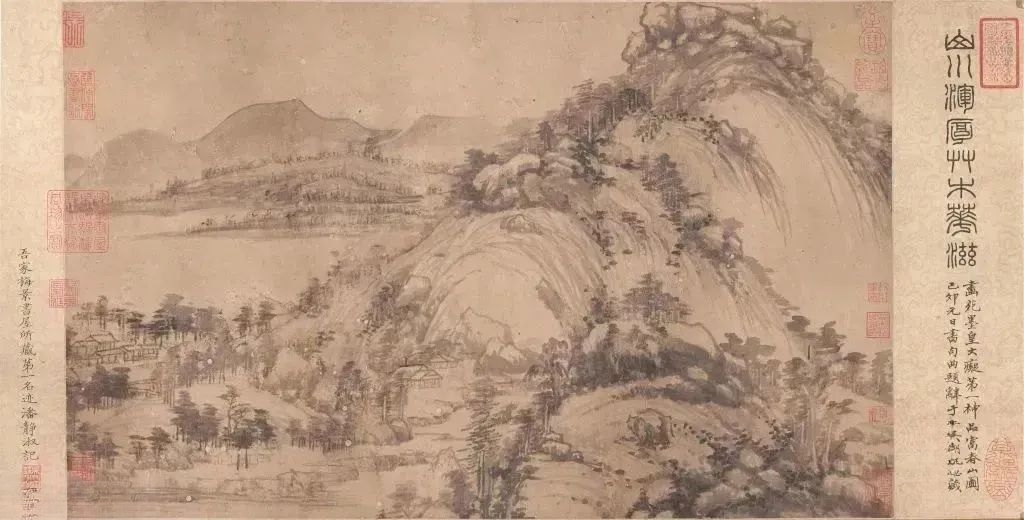

/富春山居图/

富春山居图,是元朝画家黄公望所绘,以浙江富春江为背景,全图用墨淡雅,山和水的布置疏密得当,墨色浓淡干湿并用,极富于变化,被称为“中国十大传世名画”之一。

流传于世的《富春山居图》被分为两截,被今人分别称作《剩山图》和《无用师卷》。前者长期在民间流传,现收藏于浙江省博物馆,后者则现藏于台北故宫博物院。2011年,《剩山图》远赴台湾,与《无用师卷》在台北故宫博物院合璧展出,成为两岸文化交流的一段佳话。

这些“镇馆之宝”

拼凑出了一份“中华文明的版图”

透过这些文化瑰宝

我们可以知道我们生命缘起何处

明晓我们未来将走向何方