中国古代军事体系的运转,始终围绕着两个核心命题展开:如何持续获取有效兵源,如何维系军队生存基础。

从商周时期贵族主导的武装力量,到清代八旗绿营的职业化军队,征兵制度与军饷体系的演变不仅折射着国家治理能力的提升,更深刻揭示了军事需求与社会结构的互动关系。

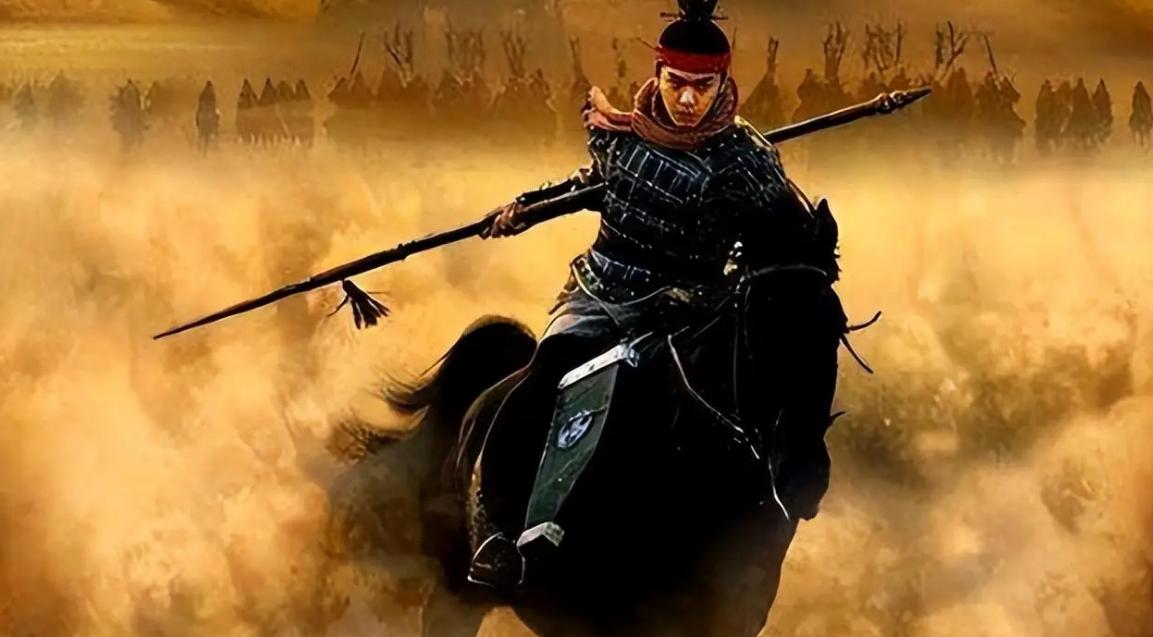

当我们在青铜器铭文里读到"西六师"的赫赫威名,在《木兰辞》中看到"愿为市鞍马"的无奈抉择,在宋代交引铺账簿里发现士兵寄存军饷的记录,这些历史碎片共同勾勒出古代士兵群体真实的生活图景。

商周时期的军事体系建立在宗法制度之上,贵族子弟垄断了车战时代的军事特权。

河南安阳殷墟出土的甲骨卜辞显示,商王每次出征前都要通过占卜确定贵族将领人选,普通平民仅作为步兵辅助作战。

这种"国人当兵,野人不当兵"的制度在周代演变为更系统的井田制军事体系,农户在耕种公田的同时接受军事训练,形成"春振旅,秋治兵"的农战结合模式。

但春秋时期的礼崩乐坏彻底改变了这种格局,晋国"作州兵"改革首次允许野人当兵,楚国组建的申息之师开创了征发附属国民的先例。

至战国时期,秦国商鞅变法将二十等军功爵制与全民征兵结合,长平之战时甚至出现"发年十五以上悉诣长平"的极端情况,标志着军事动员体系开始突破血缘纽带束缚。

秦汉帝国将军事组织纳入中央集权框架,构建起中国历史上首个全民兵役体系。

云梦秦简中的《戍律》明确规定:男子十七岁傅籍,六十岁免老,期间需轮流承担更卒、正卒、戍卒三种役期。

这种制度在汉文帝时期趋于完善,适龄男子需在郡国服兵役一年,再赴京师或边疆戍守一年,但实际执行中常因战争延长服役期限。

据延汉简中保留的戍卒名册显示,河西走廊的边防士兵平均服役期超过三年,日常领取的廪食包括粟、盐、酱等实物。

汉武帝时期的军费开支曾占国家财政的70%,过度的兵役征发导致"海内虚耗,户口减半",迫使朝廷在边郡推行屯田制以减轻后勤压力。这种兵农结合的尝试,为后世府兵制提供了制度雏形。

魏晋南北朝时期军事制度的重大突破,体现在世兵制与军户制的确立,曹操将黄巾降卒编为"青州兵",开创职业军人世代为兵的先例。

西晋灭吴后在全国设置军府,士兵家属集中居住的"士家"制度使军队成为封闭的军事集团。

这种制度在北方民族政权中发展为更彻底的部落兵制,北魏的"镇戍兵"终身驻守六镇,北周府兵甚至需要自备弓刀装备。

值得关注的是,这个时期士兵待遇开始出现等级分化,南朝将领的私兵部曲往往能获得田宅赏赐,而普通军户则陷入"兵役日重,生儿不复举养"的生存困境。

敦煌文书中的西魏大统十三年计帐残卷显示,军户家庭的赋税减免政策并未真正落实,多数士兵仍需依靠战场掳掠维持生计。

隋唐府兵制的巅峰与崩溃,集中暴露了古代军事后勤体系的根本矛盾。

唐太宗贞观年间,全国634个折冲府维持着60万在籍府兵,这些士兵平时在家耕作,冬季集中训练,遇战事则"命将以出,事解辄罢"。

长安出土的敦煌差科簿记载,府兵出征时需要自备的装备清单包括"弓一、矢三十、胡禄、横刀、砺石"等九种物品,总重量超过30公斤。

这种制度在开元年间达到极致,朝廷仅用15%的财政支出就维持了庞大边防体系。

但随着均田制瓦解,失去土地的府兵大量逃亡,天宝八年朝廷被迫停止折冲府铜鱼符调兵,募兵制逐渐成为主流。

安西都护府的出土文书中,募兵契约明确写着"每月给粟一硕五斗,春衣布壹段",职业军人的待遇保障开始制度化。

宋代军事体系在募兵制框架下走向高度专业化,也埋下了财政危机的隐患。

北宋禁军实行"拣选制",通过定期考核淘汰老弱,《武经总要》记载的禁军训练标准包括"弓射一石五斗,弩蹠三石五斗"。

士兵军饷采取"月粮"与"衣赐"分离制度,开封禁军指挥使的年收入可达300贯,厢军士兵则仅有15贯。

这种差异导致军队内部矛盾加剧,庆历年间王则兵变就源于厢军待遇过低。

更为严重的是"荒年募兵"政策,灾民被大量收编为"养兵",元丰年间禁军规模膨胀至82万,军费开支占据财政收入的六成。

南宋临安府的钱粮簿显示,前线士兵的实际口粮常被各级官吏克扣,真正到手的不足定额七成。

明清时期军事制度的最大变革在于职业军队与世袭军户的结合。

朱元璋设计的卫所制试图恢复府兵制理想,全国329个卫所实行"三分守城,七分屯种"。但宣德年间屯田典卖现象已十分普遍,正统年间的清军运动查出逃亡军士达120万。

这种制度性衰败促使明朝中后期转向募兵,戚继光的戚家军实行"饷银制",士兵月饷1.5两白银,斩获首级另有赏银。

清朝八旗兵的经济特权更为显著,康熙年间前锋营士兵的年俸折合白银48两,绿营兵却只有18两,这种差异直接影响了军队战斗力。

北京第一历史档案馆保存的乾隆朝军机处档案显示,四川绿营士兵因长期欠饷多次哗变,最终迫使朝廷改革饷银发放方式。

古代士兵的生存状态始终在制度夹缝中挣扎求存,睡虎地秦简中的《军爵律》规定,斩首一级即可赎免亲人隶臣妾身份,但更多士兵像汉代乐府诗描写的"十五从军征,八十始得归"那样耗尽青春。

当敦煌壁画里的戍卒形象与吐鲁番文书中的军饷清单重叠,当岳家军"冻死不拆屋"的纪律与明代营兵抢掠民财的记载对照,这些历史片段共同诉说着军事制度演进中人性的复杂面相。

从自备鞍马的花木兰到寄存军饷的宋代士兵,他们的个体命运最终都消融在王朝兴替的历史洪流中,唯有戈壁烽燧间的陶片碎简,还残存着那些无名士卒的生活温度。