美国中情局至今想不通:1971年放走的那个'实验室炸弹王',为何成了中国科学复兴的'关键先生'?"

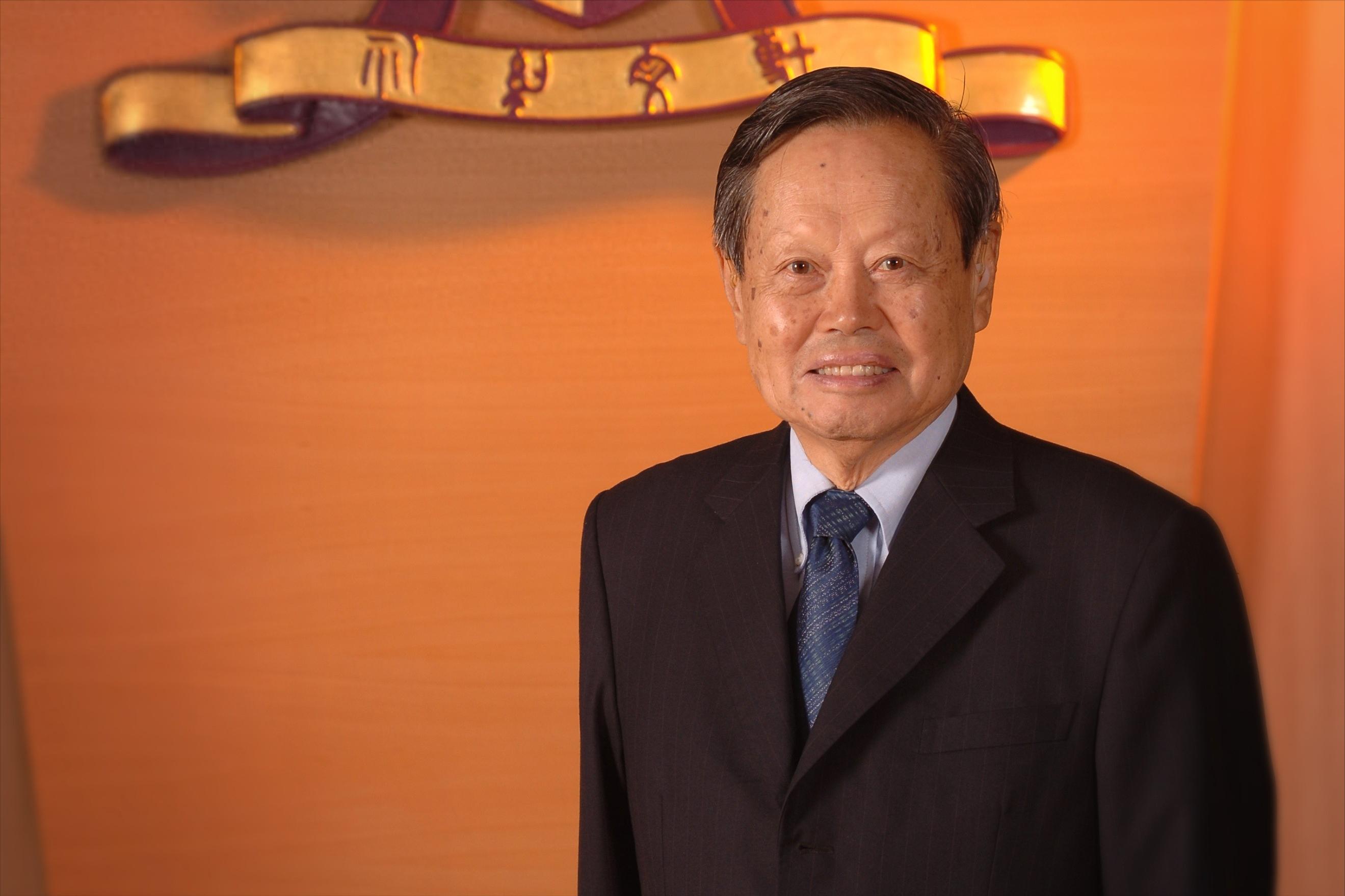

——这个让FBI后悔一生的"书呆子",正是被骂了半世纪"回国养老"的杨振宁。

一、物理学界的"华人之光":被低估的千年奇才

1957年,35岁的杨振宁和李政道拿下诺贝尔物理学奖时,西方媒体称他为"中国送给世界的礼物"。但鲜为人知的是,这项让他名扬世界的"宇称不守恒"理论,在他所有学术成就中仅排第三。

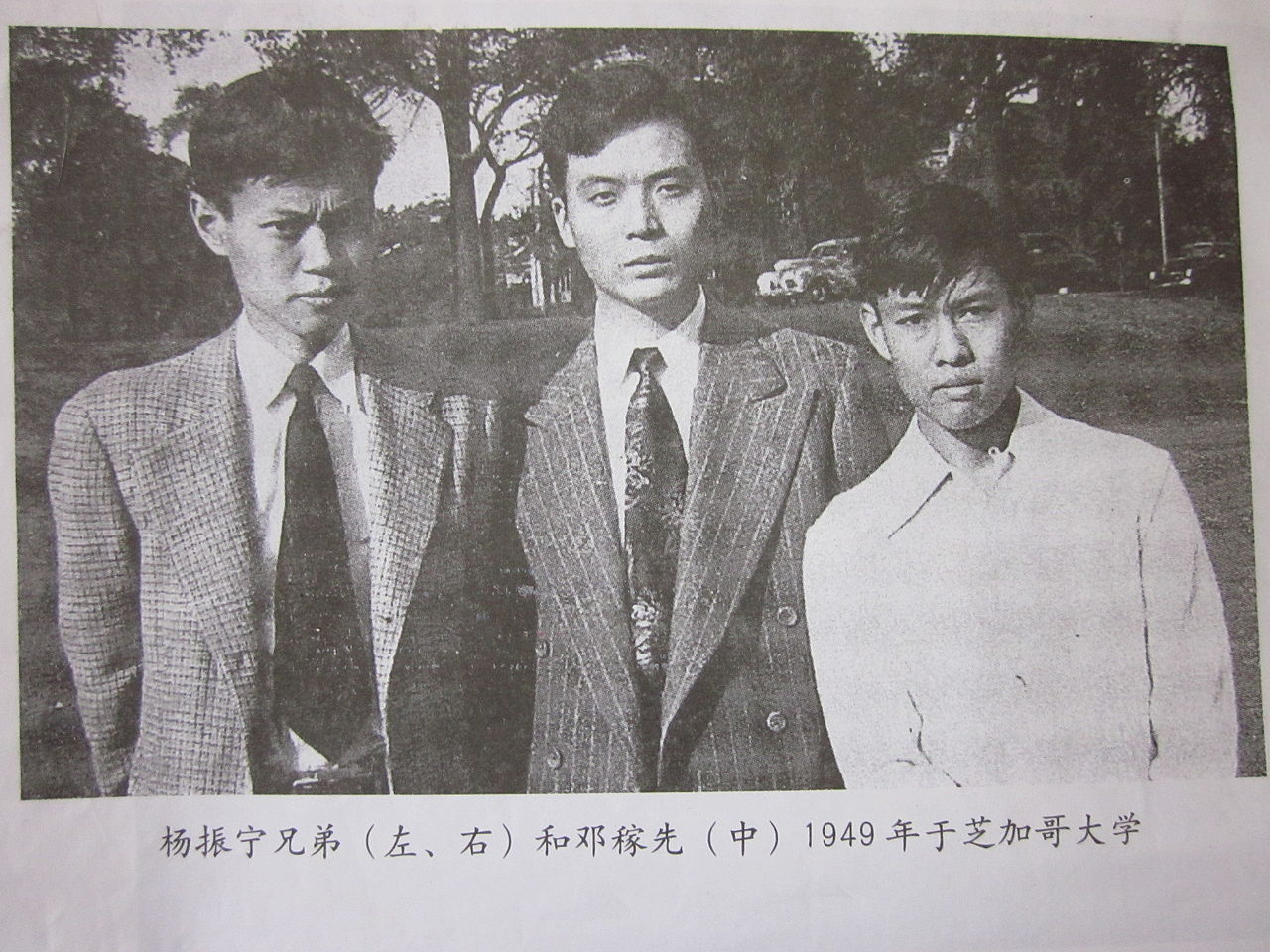

在芝加哥大学的实验室里,流传着一句黑色幽默:"哪里有爆炸,哪里就有杨振宁"。这位未来的物理学泰斗,曾因操作设备炸伤同学寒春的手,被实验室列为"危险人物"。他自嘲:"别人做实验像绣花,我像拆房子。"正是这种"动手能力灾难",让他转向理论物理研究——却意外造就了改写人类认知的科学传奇。

2000年《自然》杂志评选"千年物理TOP20",杨振宁与牛顿、爱因斯坦同列榜单。他提出的"杨-米尔斯规范场论",被科学界誉为"现代物理学的第五大支柱"。这个深奥的理论究竟多重要?举两个例子:

1. 7位科学家靠解释该理论获得诺贝尔奖;

2. 欧洲核子研究中心发现"上帝粒子"希格斯玻色子,实验设计就基于该理论框架。

二、钱学森被扣5年,为何美国放杨振宁回国?

1955年,钱学森携家带口登上"克利夫兰总统号"时,美国海军次长金贝尔那句"他值五个师"已成经典。但16年后杨振宁申请回国时,FBI特工却嗤笑:"这个书呆子只会写公式,放他走!"

美方放人的真实考量:

1. 研究方向差异:钱学森掌握导弹核心技术,杨振宁专注理论物理;

2. 时代背景变化:1971年中美关系破冰,尼克松正筹划访华;

3. 政治身份特殊:杨振宁岳父杜聿明是国民党战犯,美方认定他"不可能效忠红色中国"。

但归国之路仍危机四伏。杨振宁回忆:"在巴黎办签证时,中情局的人24小时跟踪我。"更惊险的是,他藏在行李箱底的手写名单——上面列着邓稼先等数十位两弹元勋的名字。这份名单后来成为特殊时期的"护身符":只要被杨振宁"接见"的科学家,就能暂避政治风暴。

三、暗渡陈仓的拯救者:没有他就没有"两弹一星"

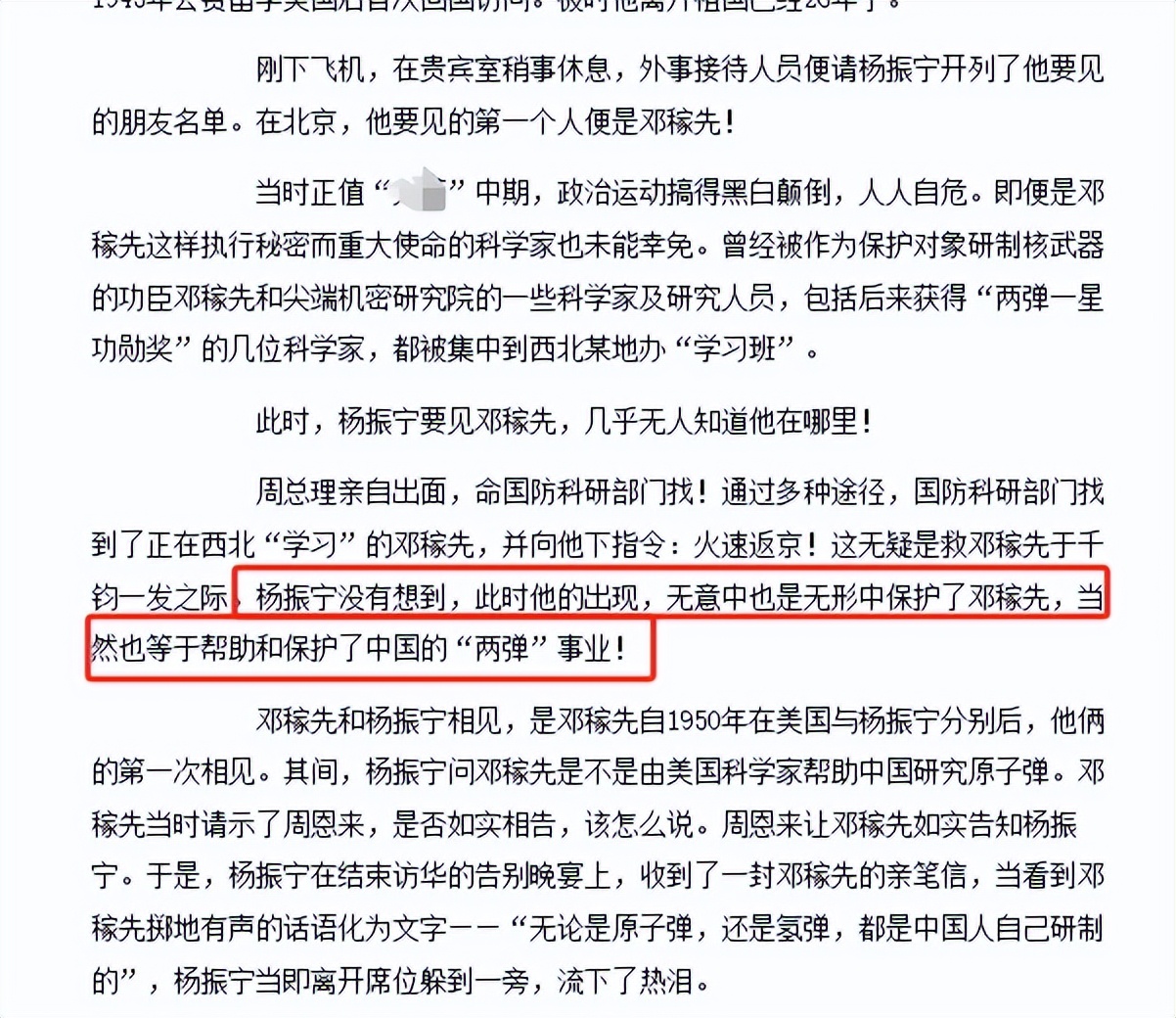

1971年北京饭店的会客厅里,邓稼先握着杨振宁的手微微发抖——此时他刚被下放宁夏"劳动改造",因杨振宁点名要见"少年同窗",才被紧急召回北京。

鲜为人知的拯救行动:

- 科学家的"免死金牌":每次回国前,杨振宁都会列出一份"亲友名单",被接见者自动进入保护名单;

- 核试验的生死时刻:某次核试验数据异常,有人借机要整肃邓稼先。杨振宁突然来信询问"是否美国人参与研发",这个问题让中央意识到邓稼先团队的价值;

- 国际舆论的破冰者:他在西方演讲时展示中国科学家照片:"看,这就是你们口中的'苦力',他们在造原子弹!"

就连周恩来都感叹:"杨先生回来一次,能救活半个研究所。"著名核物理学家彭桓武直言:"没有杨振宁,两弹元勋至少要少三分之一。"

四、被曲解的晚年:97岁仍在改写中国科学史

面对"回国养老"的质疑,杨振宁的清华工资单给出答案:年薪100万人民币,全部捐赠;卖掉美国房产给清华捐600万美元;亲自写信邀约姚期智等顶尖学者归国。

他在清华做的三件大事:

1. 顶级人才"捕手":用"你在美国能做到的,在中国能做得更好"说服姚期智回国,后者成为清华交叉信息研究院院长;

2. 科研体制革命:打破论文考核制,推行"十年磨一剑"的长周期评估;

3. 少年班"总教练":94岁高龄仍亲自给本科生授课,教室总被学生挤得水泄不通。

某次演讲中,有学生问:"您后悔没像钱学森那样早回国吗?"杨振宁沉吟片刻:"如果1957年我执意回国,今天你们课本上的杨-米尔斯方程就不会存在。"

五、穿越时空的对话:我们欠他一个公正评价

在纽约长岛的杨振宁旧宅里,挂着一幅他亲笔写的《归根赋》:"昔负千寻质,高临九仞峰。深究对称意,胆识云霄冲。"这或许是他对自己一生的注解。

当我们嘲笑82岁院士迎娶28岁娇妻时,是否知道他在前妻杜致礼病榻前守候53年?当我们质疑"爱国为何不入籍"时,是否了解他直到2015年才放弃美国国籍——只为能以中国科学家身份领取"求是终身成就奖"?

钱学森曾说:"杨先生站在人类认知的最前沿,他的工作我们看不懂,但不妨碍我们敬重。"或许正如杨振宁自己所言:"我一生最大的贡献,是帮助中国人克服了不如人的心理。"这位被误解的天才,早已在历史长河中刻下属于中国的坐标。