"战友,有困难吗?"

这话一出口,我就愣住了。

眼前这个黝黑精瘦的男人,顶着满头汗珠,站在我病床前。

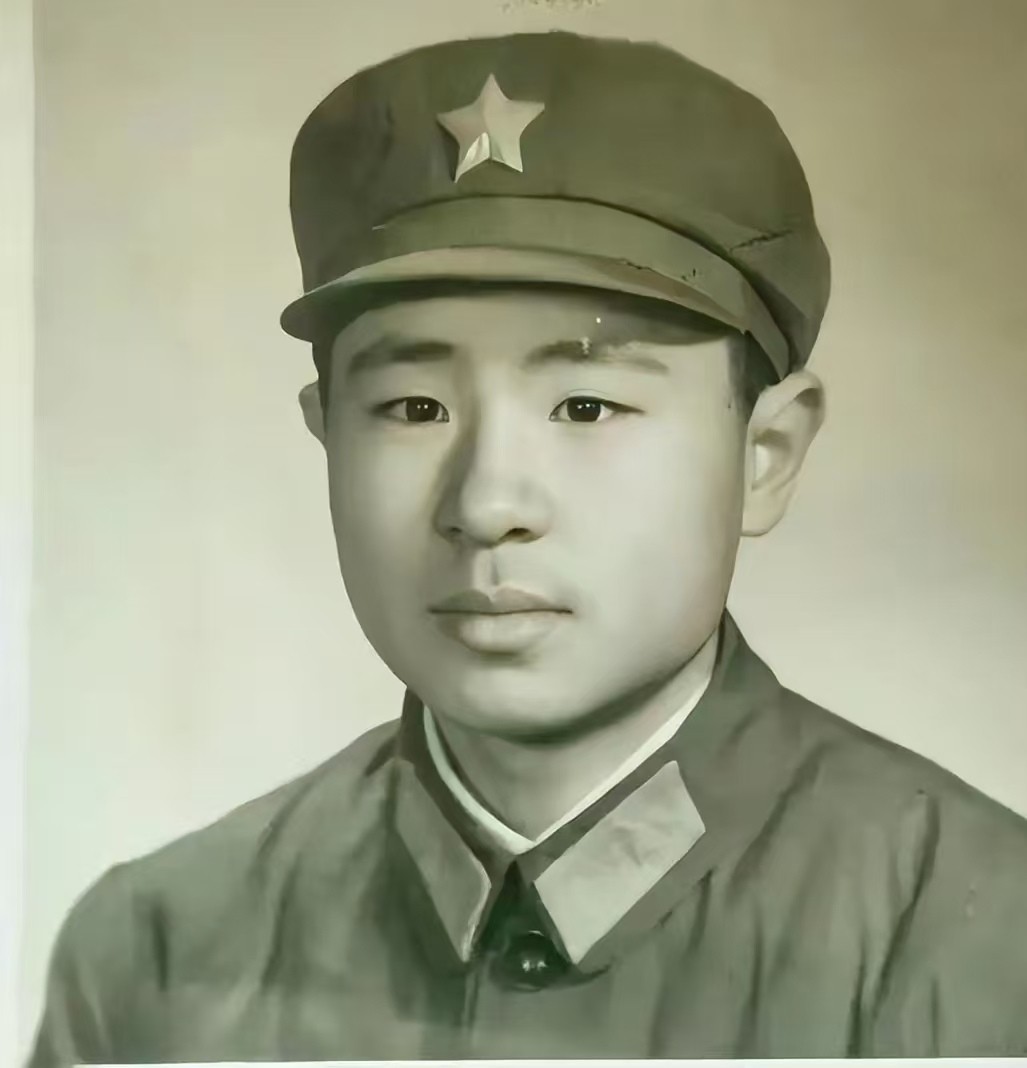

七年没见,魏建军那张饱经风霜的脸,我却一眼认出来了。

他还是那副倔强的样子,只是眼角多了几道细纹,像是被新疆的风沙刻上去的。

那一刻,我鼻子一酸,差点掉下泪来。

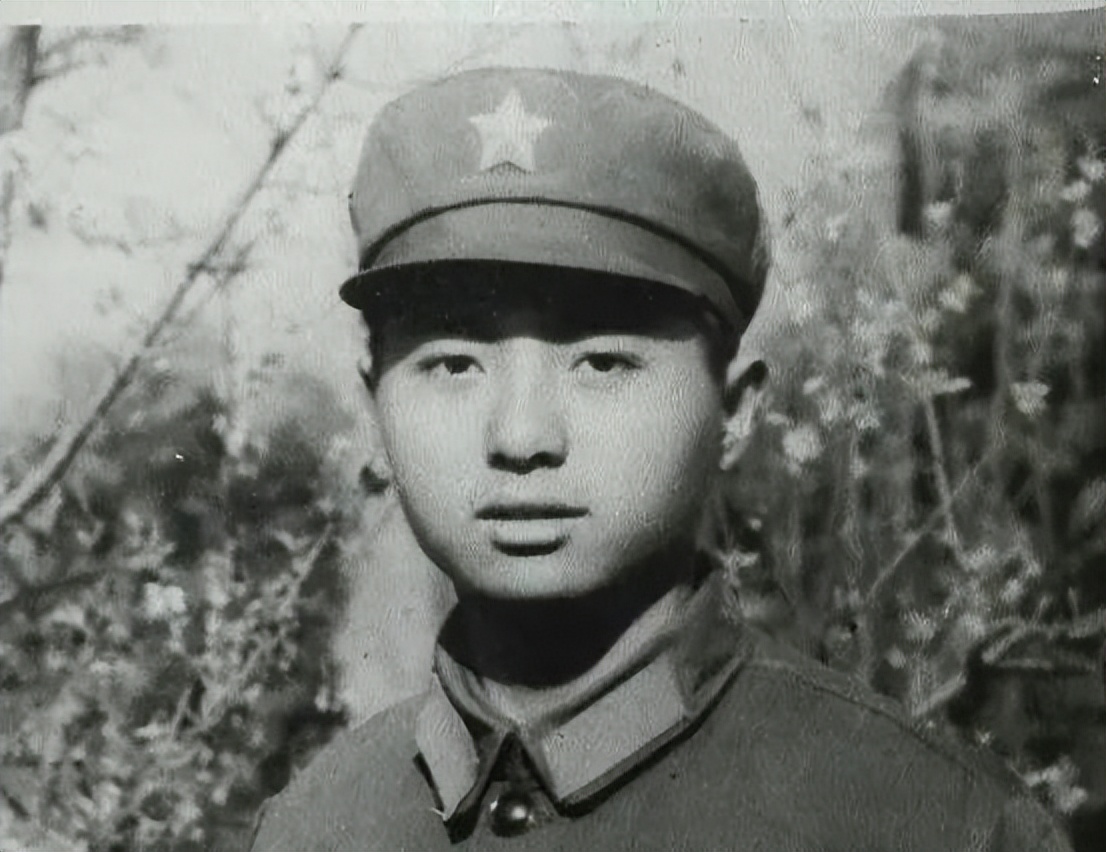

八年前,我和魏建军在新疆某边防连队相识。

那是个鸟不拉屎的地方,戈壁滩上的风沙往往能把人的皮肤刮得生疼。

白天太阳烤得人喘不过气,晚上寒气又冻得人直打哆嗦。

我俩被分在一个班,住一个通铺,吃一个锅里的饭。

每天早上五点起床,拉练五公里,然后是没完没了的训练和站岗。

魏建军是个实诚人,不多话,但心里装着事。

记得有一次,我们巡逻时遇上了沙尘暴。

天地间瞬间变得昏黄一片,能见度不到三米。

风沙像刀子一样刮在脸上,呼吸都变得困难。

魏建军拽着我的衣角,嘴里不停地喊着:"林国强,别松手,跟紧了!"

我们就这样在漫天黄沙中相互搀扶,走过了那段最艰难的路。

后来他发了高烧,我背着他走了十多公里回到连队,那次他欠我一条命。

但在我眼里,那不过是战友间应该做的事。

日子就这么一天天过去,转眼间八年戍边生涯就要结束了。

1992年秋天,我终于等到了退伍令。

那天,连队的广播里放着《军人本色》,我收拾着自己的行囊,心里五味杂陈。

魏建军偷偷从连队军官那儿弄来半瓶茅台,拉着我爬上哨所屋顶。

夜色中,戈壁滩像一片无边的海洋,星光洒在上面,闪闪发亮。

"林子,你退伍后有啥打算?"魏建军递给我一口小酒盅。

"听说广东那边发展快,我想去试试。"我仰头灌下一口,辣得直咧嘴。

"真的?那边可是天南海北,你老家在河南,咋不回去?"魏建军问。

"回去能干啥?种地?一年到头挣不了几个钱。"我摇摇头,"爹妈就指望我出去挣钱,让弟弟念完高中。"

"有出息!"魏建军拍拍我肩膀,"咱俩谁先有出息,就帮衬着对方,这茅台就当盟约了。"

我们一口气喝完了那半瓶酒,借着酒劲,抱在一起哭得稀里哗啦。

最后一晚,老连长单独找我谈话。

他是个四十多岁的老军人,脸上的皱纹像是戈壁上的沟壑。

"林国强啊,你这孩子嘴上不说,可关键时刻顶得上。"他递给我一封推荐信,"到了广东,有困难就拿出来用。"

我接过信,手有些发抖:"连长,我舍不得连队。"

"傻小子,部队是熔炉,把你们锻炼好了,就该放到社会上去。"老连长拍拍我的肩膀,"记住我的话:困难面前不低头,挫折面前不服输!"

分别那天,连队的贺大娘——我们都亲切地叫她"戈壁母亲"——塞给我一个自制的布包。

"娃啊,这是妈给你做的背囊,里面有馕饼,路上饿了就吃。"贺大娘布满老茧的手抚摸着我的脸,"到了外面,照顾好自己。"

贺大娘是炊事班的老班长,五十多岁了,没有孩子,把我们这些兵娃子当亲儿子看。

我强忍着泪水,背着那个粗布背囊登上了南下的列车。

从车窗望出去,魏建军和战友们的身影渐渐被戈壁的黄沙模糊,只有那面猎猎作响的军旗,在风中依然鲜艳如初。

列车缓缓启动,我的军旅生涯就这样画上了句号。

到了广东,我才明白什么叫"天堂与地狱只有一步之遥"。

深圳的霓虹灯闪烁,马路上跑的全是我叫不上名的洋气轿车,高楼大厦鳞次栉比,到处是匆忙赶路的人群。

可我只能挤在十几平米的出租屋里,和七八个外地人一起睡通铺。

晚上热得睡不着觉,蚊子嗡嗡直叫,几个大老爷们挤在一起,汗臭味混着脚臭味,熏得人直想吐。

凭着老连长的推荐信,我进了一家电子厂。

每天站在流水线上十几个小时,安装那些叫不上名的电子元件。

手上的老茧没消,又添了新的。

厂里的伙食差得要命,一荤两素,肉少得跟猫眼睛似的。

我常常想起贺大娘做的馕饼和手抓肉,那才叫一个香啊。

半年后,因为干活麻利,从不迟到早退,我被提拔为小组长,工资也从八百多涨到了一千二。

那天我激动得一晚上没睡着,给家里打了个长途电话,足足花了六十多块钱。

妈在电话那头哭得说不出话来:"儿啊,你可算出息了!"

我省吃俭用,每月给家里寄三百块,让上高中的弟弟不至于因为学费发愁。

魏建军时不时会寄信来,讲述他照顾母亲的日常和连队的新鲜事。

我也回几句,就是没敢打电话,那长途费贵得吓人。

晚上加完班,我常常坐在出租屋的小阳台上,看着远处的灯火,想着新疆的战友们。

不知道他们是不是也在想我?不知道连队的大烟囱还冒不冒黑烟?不知道那只跟着我们巡逻的野狗还在不在?

1994年冬天,我收到魏建军的信,信纸上的字迹有些潦草:

"林子,家里出事了。我娘突发脑溢血,现在瘫在床上,医生说得动手术,可要一万多块钱。我正发愁呢,你在广东混得咋样?别有啥困难瞒着兄弟。"

看完信,我心里一阵抽痛。

魏建军的父亲早年因病去世,家里就他和老母亲相依为命。

他为了照顾母亲,退伍后选择了回乡。

现在母亲病了,对他来说无异于天塌了。

我二话没说,把存折里的五千多块全取出来,又找车间主任预支了两个月工资,凑了八千块寄了过去。

信里就八个字:"战友义气,不必多言。"

寄完钱后,我连着吃了一个月的方便面。

厂里的师傅老张看不下去了:"小林子,你咋突然这么抠门了?之前不是挺阔气的吗?"

我嘿嘿一笑:"这不是为了攒钱娶媳妇嘛。"

其实哪有什么媳妇,我连个对象都没有,每天不是厂里就是宿舍,哪有时间谈恋爱。

谁知道天有不测风云。

1995年春节刚过,厂里突然贴出告示:因订单不足,工厂暂停生产。

大家都知道,这是倒闭的前兆。

我们几十号人守在厂门口讨薪,可老板早就跑路了。

保安把我们轰出厂区,说是再闹就叫警察来。

一夜之间,我从小组长变成了无业游民。

积蓄花光后,我搬进了城中村的地下室,那地方又湿又暗,墙上的霉斑像一幅恐怖画作。

每天早上一睁眼,就能看到几只蟑螂在墙上爬来爬去。

窗外是垃圾堆和废弃的自行车,一到下雨天,整个地下室就弥漫着一股霉味。

我试过各种活:发传单,一天三十块,站一天脚疼得像针扎;送外卖,风里来雨里去,被车子刮蹭是家常便饭;夜市摆摊,却被城管撵得东躲西藏。

那段日子,我真的想过放弃,回老家算了。

可一想到家里期盼的眼神,和还在上学的弟弟,我又咬牙坚持下来。

我给魏建军寄了封信,说明情况,也是想打听他娘手术后咋样了,可一连几个月,没收到回信。

"战友情,呵呵。"城中村的邻居老赵,听我讲起魏建军的事,冷笑道,"现在都什么年代了,人不为己天诛地灭。你那战友,八成是拿了你的钱就翻脸不认人了。"

老赵是个四十多岁的北方汉子,来广东十多年了,自称是被社会磨平了棱角。

我攥紧了拳头,但终究没说什么。

魏建军不是那种人,他有难处,我能理解。

也许他母亲手术后情况不好,他忙得没时间回信;也许信寄丢了;也许...

我给家里打电话,谎称工作调动,让他们别担心。

妈在电话那头唠叨:"儿子,外面不好混,要不你回来吧,家里种几亩地,虽然挣不了大钱,但总能吃饱饭。"

我强装轻松:"妈,我这不挺好的嘛,工作稳定,还有双休日呢。"

挂了电话,我在床上躺了很久,看着斑驳的天花板,第一次对未来感到迷茫。

那天送外卖,一辆摩托车从侧面撞来,我连人带车滚出去三四米。

醒来时,已经躺在医院病床上,医生说我左腿骨折,得住院治疗。

我看着天花板,第一次感到绝望。

没钱交住院费,没人来看望,我甚至想过要不要逃出医院。

护士每天来查房,见我不说话,以为我是哑巴,后来才知道我是怕说话被人认出口音,赶出医院。

就在这时,病房门被推开了。

"战友,有困难吗?"一个熟悉的声音响起。

魏建军就那么站在我面前,黝黑的脸上挂着汗珠,身上穿着件褪色的格子衬衫,手里提着个布袋。

我一时不知道该哭还是该笑。

"你咋找到我的?"我哽咽道。

"我来广东两个月了,挨个电子厂打听你的下落。"魏建军在床边坐下,"终于在你原来那厂找到一个认识你的工友,说你在送外卖,我就挨个外卖点找,今天终于在医院查到了你的名字。"

他的手上满是老茧,指甲缝里还有泥土,显然是干了不少重活。

"你娘的手术咋样了?我寄钱你收到了吗?"我急切地问道。

"收到了,多亏你那八千块,我娘做了手术,现在能下地走路了。"魏建军说着,眼圈红了,"我想着得当面谢谢你,可寄信又找不着你。娘说了,救命之恩,得当面谢。"

他从布袋里拿出一个包着油纸的东西:"贺大娘让我转交给你的,说你肯定瘦了。"

我打开一看,是几块已经硬得像石头的馕饼。

我咬了一口,又咸又硬,却吃出了家的味道。

突然间,我的眼泪像断了线的珠子一样掉下来。

"林子,你咋还跟个娘们似的。"魏建军拍拍我的肩膀,却也红了眼眶。

"你来广东干啥?不在家照顾你娘了?"我擦擦眼泪问道。

"我娘现在好多了,有邻居帮忙照看。"魏建军说,"我想着你一个人在外面,肯定不容易,就来看看能不能帮上忙。没想到真让我撞上你有困难了。"

"你知道我失业了?"我有些惊讶。

"你寄过来的信我收到了,写得跟没事人似的,可我了解你,知道你是报喜不报忧。"魏建军掏出皱巴巴的信纸,"你看,都被我翻烂了。"

我突然觉得鼻子一酸,这个朴实的汉子,千里迢迢来找我,就为了当面说一声谢谢,看看我过得好不好。

"林子,你别担心医药费。"魏建军拍拍胸脯,"我在建筑工地干了几个月,已经当上小组长了,包吃包住,月入两千多呢。你出院后,咱俩合伙干!"

就这样,我出院后跟着魏建军去了建筑工地。

那是个大工地,到处是钢筋水泥和尘土飞扬。

工人们像蚂蚁一样忙碌,吊车轰鸣,电焊火花四溅。

魏建军在工地上很吃得开,大家都叫他"魏班长"。

他手把手教我砌墙抹灰,常说:"当兵那会儿你教我射击,现在该我教你了。"

刚开始干活,我腿还没完全好,走路一瘸一拐的。

工友们有人笑话我:"这小子,走路像鸭子似的,能干啥活?"

魏建军二话不说,直接怼回去:"我兄弟再瘸,也比你们这些两条腿的干得好!"

那段日子苦,但也充实。

每天天不亮就起床,干到太阳落山。

晚上回到工棚,浑身酸痛,可躺在床上,听着魏建军讲连队的事,讲他娘的病情,讲他来广东的见闻,感觉再累也值得。

半年后,我俩手头有了点积蓄,就合伙开了个小装修队。

我负责接活儿,魏建军负责施工。

我们给自己定了规矩:绝不偷工减料,绝不拖欠工钱。

开始时很难,大家不信任我们这两个毛头小子。

有个大老板,让我们装修他的别墅,结果中途发现图纸有问题,要增加材料和人工。

老板不愿意多付钱,说当初谈好的价就是这个价。

魏建军倔脾气上来了:"要么按实际情况加钱,要么我们不干了。"

老板气得脸都绿了:"你们这些外地人,信不信我让你们在深圳混不下去?"

我拉了拉魏建军的衣角,示意他别冲动。

可魏建军撂下锤子就走:"咱宁肯不挣这钱,也不能被人欺负。当兵时候都没怕过,还怕你一个老板?"

没想到第二天,老板亲自找上门来,同意了我们的加价要求。

原来他托人打听了我们的底细,知道是退伍军人,而且做事认真负责,这才回心转意。

这事传开后,我们的名声反而更好了。

渐渐地,口碑传开了,活儿也多了起来。

我们从小装修队发展成了装修公司,从最初的两个人,到后来有了十几个工人。

1997年,我们正式注册了公司,起名叫"军人之家装饰工程有限公司"。

我们专门聘用退伍军人,管理也完全按照部队的作风来。

早上七点准时开工,工人们整齐列队,我负责点名,魏建军负责分配当天的任务。

晚上按时收工,材料整齐堆放,工具分类摆好。

老客户都说:"就喜欢你们这帮当过兵的,说话算数,干活踏实。"

日子一天天好起来,我们各自有了积蓄,也有了自己的住处。

我在城郊买了套小两居,魏建军在工地附近租了房子。

周末的时候,我们常常约着去钓鱼,或者就在家里喝酒聊天。

魏建军的性格依然直来直去,但在做生意上却慢慢圆滑了。

我呢,话还是不多,但当着客户的面,也能侃侃而谈了。

1998年,我经人介绍认识了现在的妻子小芳。

她是湖南人,在电子厂上班,温柔贤惠,对我的过去也很理解。

见面第三次,她就给我织了条围巾,说是听说我从新疆过来,怕我不适应南方的潮湿天气。

那条围巾我至今还留着,虽然已经旧得不成样子了。

我们很快确定了关系,第二年就结婚了。

魏建军当了我的伴郎,喝得烂醉,抱着我哭天喊地:"林子,你要好好对小芳,要不然我饶不了你!"

小芳在一旁笑得前仰后合:"魏大哥,我会照顾好他的,你放心吧。"

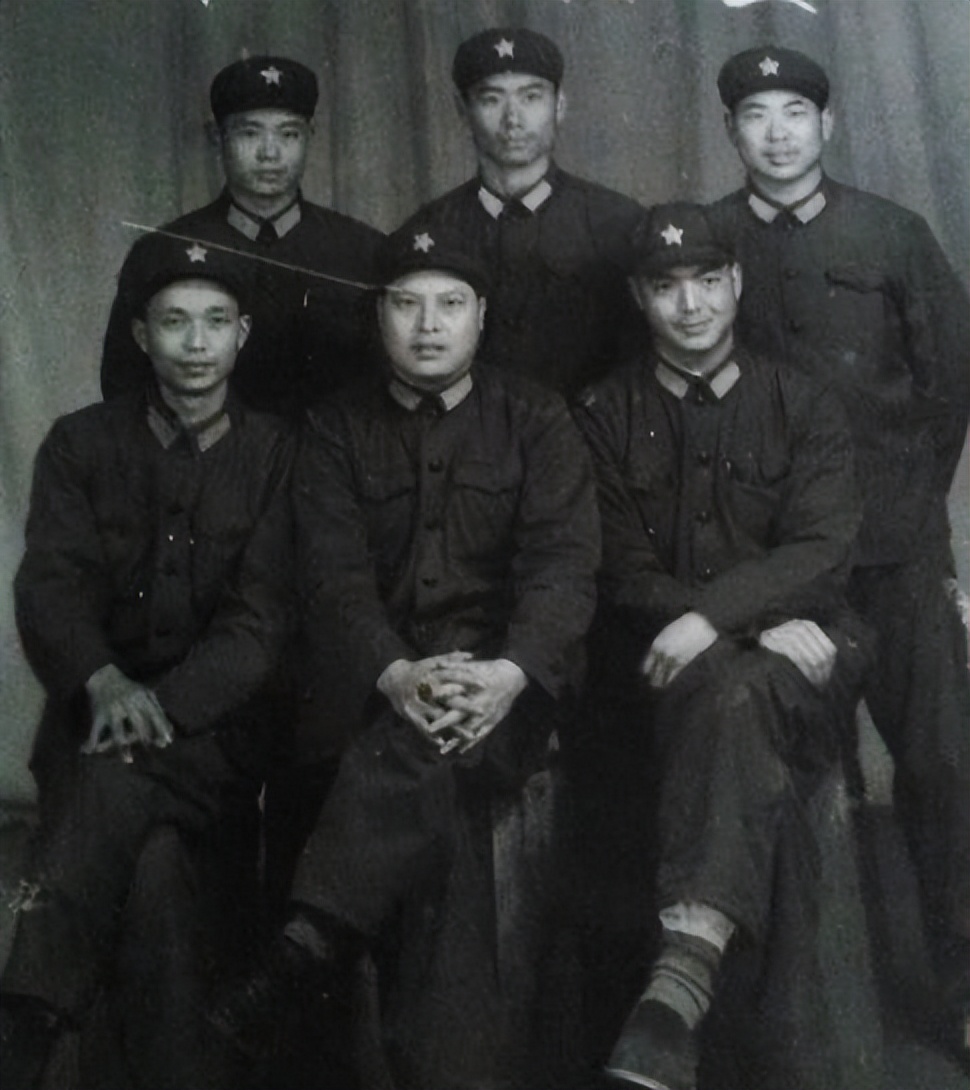

1999年春节,我和魏建军特意买了一堆礼物,回新疆老部队看望。

那是我们退伍后第一次回去,心情既激动又忐忑。

车窗外,依然是那片荒凉的戈壁滩,天地间一片苍茫。

远处,连队的烟囱冒着袅袅炊烟,像一个指引方向的标志。

下了车,扑面而来的是熟悉的风沙味,夹杂着柴油的气息。

连队变化不大,还是那几排平房,那个操场,那面飘扬的国旗。

贺大娘见了我俩,眼泪直往下掉:"我的儿啊,你们可算回来了。"

她的头发全白了,脸上的皱纹更深了,但眼神依然和蔼慈爱。

我们给她带了很多南方的特产:龙眼、莲子、腊肉、茶叶,还有一台新的电视机。

贺大娘摸着电视机,眼泪又下来了:"我这辈子就喜欢看电视剧,现在可好了,晚上不用去俱乐部挤着看了。"

老连长已经转业到地方,但听说我们回来,特意从县城赶过来。

他胖了一圈,但军人的气质依然在,腰板挺得笔直。

我们三人坐在营房外的戈壁滩上,喝着刺骨的冰啤酒,聊着这些年的经历。

"你们俩啊,"老连长感慨道,"就是有出息。记得我老带的那句话不?"

"困难面前不低头,挫折面前不服输!"我和魏建军异口同声地喊道,然后相视大笑。

夜深了,星星像钻石一样镶嵌在深蓝色的天幕上。

我们三人就那么躺在戈壁滩上,谁也不说话,静静地感受着这片曾经守卫过的土地。

回到广东后,我们的生意越做越大。

2001年,我们的公司已经有了三十多名员工,年营业额破了百万。

魏建军也成家了,娶了个东北姑娘,性格爽朗,嗓门比他还大。

他们很快有了儿子,我和小芳也有了女儿。

每到周末,两家人常常聚在一起烧烤、聊天,孩子们在一旁玩耍,好不热闹。

2002年夏天,我和魏建军带着各自的妻儿,再次回到新疆。

老连长家的房子年久失修,我们二话不说,买来材料,亲自动手帮他修缮。

虽然现在我们有钱请工人干活,但这事我们觉得必须亲力亲为。

五天时间,我们把老连长的房子重新粉刷了一遍,换了新的门窗,修好了漏水的屋顶,还安装了热水器。

老连长感动得不行,非要杀鸡宰羊款待我们。

"自己人,别这么客气。"魏建军拍拍老连长的肩膀,"当年您对我们的好,我们永远记得。"

夕阳西下,我带着六岁的女儿站在戈壁滩上。

远处,风沙卷起一道道黄龙,天地间一片苍茫。

"爸爸,这里好荒凉啊。"女儿皱着眉头问我。

我蹲下身,指着远处的哨所:"女儿,在这片戈壁滩上,爸爸学会了什么是真正的兄弟情义,什么是永不褪色的军人本色。"

"那是什么?"女儿好奇地问。

。。"

女儿似懂非懂地点点头,又蹦蹦跳跳地去找魏建军的儿子玩了。

魏建军走过来,搂住我的肩膀:"林子,记得咱们在哨所楼顶喝酒那晚吗?"

我点点头,目光穿过时光,回到那个风沙肆虐的夜晚。

两个年轻的士兵,在星空下许下誓言:不管天南地北,有困难互相搭把手。

"战友,有困难吗?"