承襄公遗志,开变法先声——解析秦国首位制度化君主的统治密码

继位背景:血色遗产与权谋开局(前766-前762年)

天水大型秦腔历史剧《大秦文公》

> 《史记·秦本纪》载:襄公卒,子文公立。

公元前766年,秦襄公猝逝于伐戎途中,留给长子文公的是一份沉重的遗产:

军事遗产:控制岐山以西七百里,但戎狄仍占据渭水腹地

政治隐患:叔父嬴康余党蛰伏,周王室对秦人"僭越"的不满(《清华简·系年》:"秦襄公葬用天子礼,诸侯非之")

经济困局:连年征战导致"厩无肥马,民有菜色"(甘肃礼县出土竹简《厩苑律》残片)

文公即位首年便展现政治手腕:

借天象固权:宣称"鄜畤夜有黄龙现"(《史记·封禅书》),自证天命

铁血肃清:边家庄M12墓出土腰斩人骨,墓主为嬴康派系贵族

外交示弱:向周王室进献"西戎俘百人,良马五十匹"(洛阳北窑西周墓出土献俘铭文)

迁都战略:从军事堡垒到政治中枢(前762年)

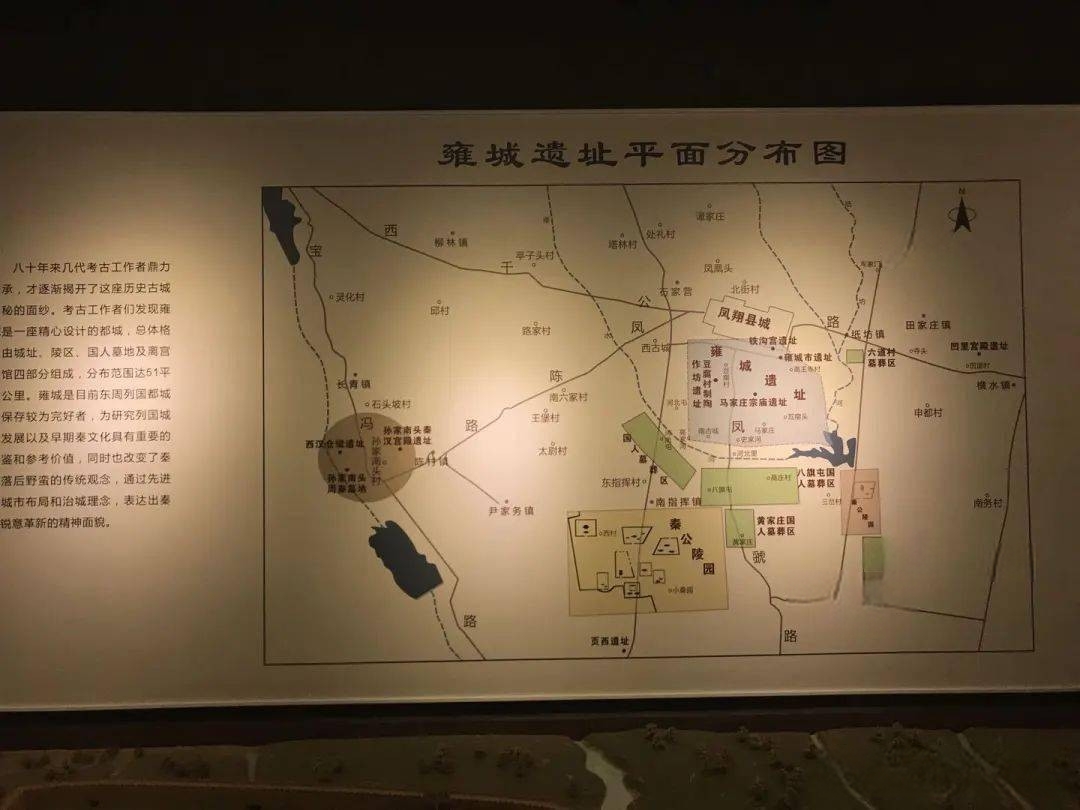

秦雍城遗址

> 《水经注·渭水》:文公逾陇,迁都于汧渭之会

这场被后世低估的迁都行动,暗藏深意:

地理优势:控扼陇山通道(今陕西宝鸡陈仓区)、近周原青铜矿脉(扶风出土秦人采矿工具)

建制升级:筑"陈仓北阪城",城墙夯土层厚达12米(较襄公时期增50%)、设"三朝九门",外朝议戎事,治朝决民政,燕朝行祭祀

文化切割:废止西垂"屈肢葬",改行周式仰身直肢葬(凤翔秦公陵园考古证实)、 铭文始用"王命"代替"戎命"(太公庙秦公钟铭文演变)

立法创制:大秦法统的原始基因(前756-前746年)

> 《汉书·刑法志》:"秦文公初有族诛之刑。

文公时代的制度创新,为商鞅变法埋下伏笔:

改革领域 |

具体措施 |

考古证据 |

后世影响 |

军制 |

设立"陷阵营"(死士冲车) |

宝鸡益门村出土带敢死铭文的青铜戈 |

魏武卒、齐技击之源 |

刑法 |

"盗马者刖,通戎者族"(《睡虎地秦简》引古律 |

雍城刑徒墓发现被斩右足的盗马者遗骨 |

《秦律十八种》雏形 |

农业 |

"三田轮作制"(牧、粟、休) |

陇县出土铁犁铧与休耕田界石 |

商鞅"废井田"前奏 |

宗教 |

设立"史官"记录天象灾异 |

天水放马滩秦简《日书》载文公时期占卜记录 |

阴阳家学说制度基础 |

伐戎拓土:铁与火的疆域重塑(前745-前716年)

> 《史记·十二诸侯年表》:"(文公)十六年,伐戎,戎败走。"

文公的军事改革在三次关键战役中显现威力:

1. 陇山突围战(前745年)

战术:用改良冲车(车轴带青铜刺)突破戎狄骑兵

战果:收复襄公失地犬丘(今甘肃礼县)

证据:礼县大堡子山出土带撞击痕迹的戎人鳞甲

2. 渭水歼灭战(前738年)

创新:首次使用"火牛阵"(雍城陶俑坑出土带灼痕的牛骨)

记载:"焚戎舟百艘,渭水为之不流"(《竹书纪年》逸文)

3. 终南山围猎(前716年)

战略:借周王室"西狩"之名清除戎狄残余

影响:控制终南山盐铁古道(西安出土秦人治铁遗址)

文化整合:周秦融合的隐秘博弈

文公时代呈现独特的文化双面性:

1.表面尊周:

- 沿用周历(湖北云梦秦简《编年记》载"文公十三年,正朔用周")

- 青铜礼器仿周制(宝鸡出土秦公簋纹饰类周宣王时期)

2. 暗行秦俗:

- 秘密保留"人殉"(凤翔秦景公墓殉186人)

- 发展秦篆(石鼓文前身出现于文公时期兵器铭文)

3. 思想控制:

- 制造"陈宝赤雉"祥瑞(《史记·封禅书》载"其神来时,夜光辉耀")

- 推行"史官监军"制(天水放马滩秦简载"史戊监军伐邽戎")

历史定位:被遗忘的制度工程师

这位执政50年的君主,留下深远的政治遗产:

制度奠基:

初创"二十等爵"雏形(《商君书》引古制:"文公时斩首一级赐田一顷")

建立"户籍-兵籍-刑徒"三册管理制度(里耶秦简追述源流)

地缘突破:

- 将秦国势力推至华山脚下

- 控制陇山盐铁古道与渭水漕运

文化悖论:

- 表面"尊王攘夷",实则构建独立意识形态

- 《吕氏春秋》评:"文公似周而实非,商君之法胚胎于此"

暗夜潜行的改革者

大秦文公

当后人惊叹商鞅变法的雷霆手段时,不应忽视:

- 文公首创的"军功-土地"绑定模式

- 他在尊周外壳下埋下的制度基因

- 五十载稳健改革积累的国力质变

正如司马迁在《六国年表》中的微妙笔法:"秦文公始有史纪事。"——这位暗夜潜行的改革者,早已为帝国崛起铺就制度基石。