本文内容均来源于传统典籍,对国学文化进行二次创作,旨在人文科普,不传播封建迷信,请读者朋友保持理性阅读。

图片均源自网络如有侵权请联系删除。

南华寺古刹,松柏环绕,青灰的砖墙上爬满了岁月的痕迹。

这里供奉着禅宗六祖惠能大师,传说他留下的衣钵中蕴含着禅宗心法的真谛。

公元1976年,一场意外的发掘,让尘封千年的六祖衣钵重见天日。

衣钵出土时,在场的几位老修行者惊讶地发现,这位被尊为"南宗"开创者的大师,竟然将"明心见性"的秘密以如此简单的方式传承下来。

是什么样的智慧,能让一代宗师将深奥的佛法化为平实的教导?

这段尘封的历史,又向现代人揭示了怎样的玄机?

春末夏初,南方的空气中已透着几分湿热。

广东韶关南华寺中,几位僧人正在整理古佛殿的地基。

一位名叫智通的年轻僧人挥舞着铁锹,突然感觉铲子碰到了什么坚硬的东西。

"师傅,这里好像有东西!"智通放下铁锹,蹲下来用手轻轻拨开泥土。

寺中年长的净慧法师闻声走来,双手合十默念几句,随后蹲下身子,和几位僧人一起小心翼翼地清理起周围的泥土。

没过多久,一个古朴的木匣显露出来。

木匣上的雕刻虽已模糊,但依稀可见莲花纹饰和几个古老的梵文。

"阿弥陀佛!"净慧法师双眼微闭,神情庄重,"这可能是祖师的遗物啊。"

几位僧人谨慎地将木匣抬到佛殿内。

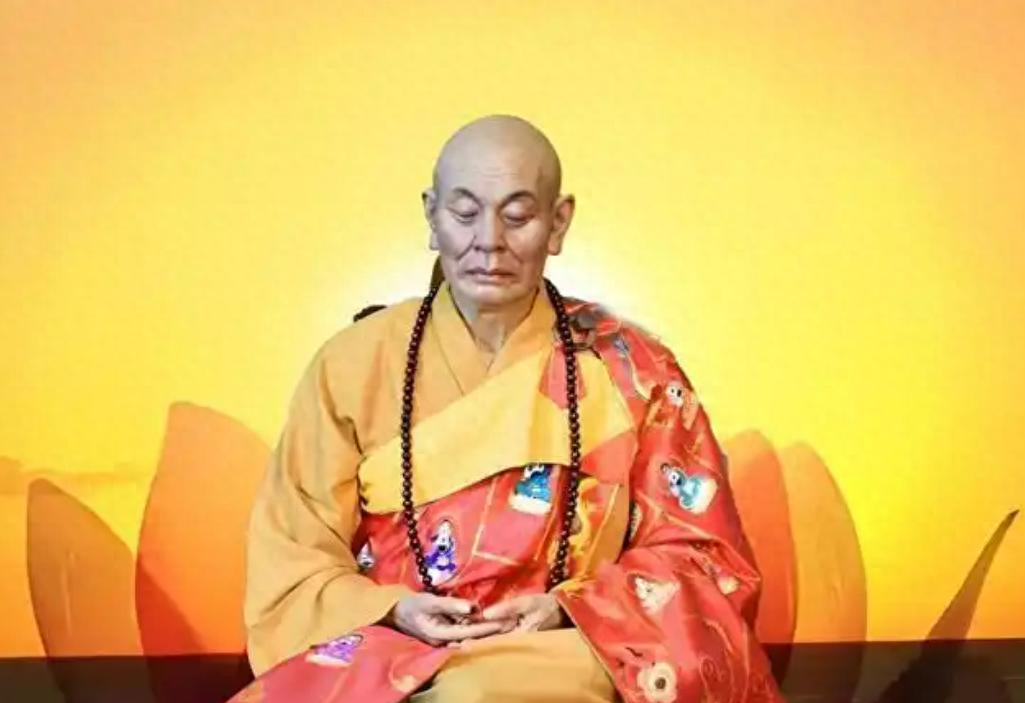

寺中主持明心大和尚已经在那里等候。

木匣被轻轻放置在蒲团上,众人围绕着它,空气中弥漫着一种神秘而肃穆的气息。

明心和尚示意众人后退,亲自上前,双手合十,低声诵经片刻,然后才小心翼翼地打开木匣。

匣子里面放着一件破旧的袈裟和一个古老的钵盂。

袈裟已经泛黄,但仍能看出原本深褐色的底色;钵盂则是朴素的陶制,边缘有些磨损。

"这是...六祖惠能大师的衣钵!"明心和尚声音颤抖,脸上流露出难以置信的神情。

南华寺中的传说,提到六祖惠能大师在示寂前,曾将自己用过的衣钵藏于寺中某处,只留下一句话:"有缘人自会寻得"。

千百年来,多少人尝试寻找,却始终无果。

净慧法师凑上前,小心地拿起那件袈裟,忽然从袈裟的褶皱中掉出一张泛黄的纸页。

纸上写着一首偈子,字迹已经有些模糊,但还能辨认。

"这是...大师的手迹?"智通忍不住问道。

明心和尚接过纸页,轻声诵读:"菩提本无树,明镜亦非台。

本来无一物,何处惹尘埃?"

佛殿内一片寂静,只有木鱼的声音从远处传来,敲击在每个人的心上。

"大师的顿悟偈。"净慧法师低声说道,"但后面还有几行字。"

明心和尚仔细查看纸页,果然在偈子下方发现了几行小字。

他的眉头先是皱起,随后又舒展开来,脸上浮现出一种释然的微笑。

"大师留下的话是......"

就在此时,佛殿外突然传来一阵急促的脚步声,打断了明心和尚的话。

一位面色焦急的俗家弟子快步走进佛殿,向众人行礼后说道:"各位师父,门外有位学者,自称是从北京专程赶来研究佛教文物的。

听说寺里有新发现,特来请求一观。"

明心和尚沉思片刻,对净慧法师说:"请那位学者进来吧,或许这也是一种缘分。"

不一会儿,一位中年学者走进佛殿。

他身着朴素的灰色中山装,脸上带着知识分子特有的儒雅气质。

"鄙人姓陈,是北京大学历史系的研究员。"

学者向众人施礼,"冒昧打扰,实在是因为听闻南华寺出土了六祖文物,不胜向往。"

明心和尚微微点头:"阿弥陀佛,陈居士远道而来,必是与我佛有缘。"

陈学者目光落在木匣上,脸上浮现出激动的神色:"这就是...六祖的衣钵?"

"正是。"明心和尚回答,"更有惠能大师亲笔手迹一份。"

陈学者小心翼翼地接过明心和尚递来的纸页,双手微微颤抖:"这是...顿悟偈?"

他的声音也开始颤抖,"多少年来,我们只能从《坛经》中读到这些文字,没想到能亲眼见到原迹!"

"不止如此。"明心和尚指着纸页下方,"大师还在偈子后面留下了几行字,可惜年代久远,有些已经模糊不清......"

当陈学者小心翼翼地展开那泛黄的纸页,一阵微风忽然从殿外吹来,烛光摇曳,照在纸面上,隐约显现出更多原本难以辨认的文字痕迹。

"这...这不可思议!"陈学者的手微微颤抖,"这些字迹,像是被某种特殊墨水书写,需要特定光线才能显现..."

净慧法师凑近一看,不由倒吸一口凉气:"阿弥陀佛!这是大师留下的密法心要!"

纸上逐渐浮现出一段文字,众人的表情从惊讶到震惊,再到深深的领悟。

那段文字似乎蕴含着千年来禅宗祖师未曾公开的秘密传承,直指人心的究竟法门。

明心和尚看完之后,双手合十,闭目良久,再睁开时眼中已噙满泪水:"大师慈悲,原来明心见性之道如此..."

他刚要继续说下去,却突然住口,环顾四周,最后目光落在了那年轻的智通身上.

"此法非同小可,你且先说,你以为何为见性?"

"大师在偈子后写道:'心如明镜台,时时勤拂拭。见性非远求,日用即如是。'"

陈学者缓缓念出这几行字,声音中带着深深的敬意。

明心和尚合掌道:"阿弥陀佛,大师慈悲。"

"这是什么意思?"年轻的智通忍不住问道。

陈学者放下纸页,沉思片刻,然后说道:"六祖大师在这里告诉我们,明心见性并非如许多人想象的那样神秘高深,而是可以在日常生活中实现的境界。"

净慧法师点头补充:"正是如此。

许多修行者将明心见性视为某种特殊的神通或境界,需要经过千辛万苦才能获得。

但大师的意思是,我们的本心本性,原本就是清净无染的,就像明镜一样。

只是因为我们被各种杂念、执着所遮蔽,才看不见自己的本性。"

明心和尚踱步到佛殿中央,轻抚那只古老的钵盂:"大师用这个普通的钵盂吃饭,用这件普通的袈裟御寒,在日常生活中体现佛法。

他要告诉我们的是,修行不在远离红尘,而在于如何在日常中保持觉知。"

陈学者若有所思:"《坛经》中记载,有僧人问六祖:'如何是佛?'

六祖答:'你见性即是佛。'

多少人因为这句话踏上漫长的求道之路,却不知道,见性就在当下这一刻的普通心中。"

智通似乎有些困惑:"那为什么这么多人穷其一生也难以明心见性呢?"

净慧法师微笑着解释:"因为大多数人都在向外寻求,希望得到某种特殊的体验或能力。

他们不明白,佛性本就在自己心中,不假外求。

就像大师在顿悟偈中所说的'本来无一物',我们的本心本来就是清净的,不需要添加什么,只需要去除遮蔽它的妄念。"

明心和尚点头赞同:"正是这样。

《金刚经》云:'应无所住而生其心',就是教导我们不要执着于任何境界或概念,保持心的清净自然。六祖正是在劈柴挑水时听到这句经文而顿悟的。"

陈学者从口袋里取出一个小本子,翻开其中一页:"我曾经在古籍中读到一段记载,说六祖在示寂前告诉弟子们:'吾去后,不得灭绝正法。'

现在看来,他留下衣钵和这首偈子,正是担心后人将禅宗的修行复杂化,忘记了最初的简单直指。"

智通忽然想到什么:"师父,这是不是就是所谓的'平常心是道'?"

明心和尚眼中闪烁着智慧的光芒:"马祖道一禅师确实说过'平常心是道'。

这里的平常心,不是凡夫的散乱之心,而是不执着、不造作的清净心。

在日常生活中,穿衣吃饭,行住坐卧,如果能保持觉知,不被外境所动,不起分别执着,这就是修行,这就是道。"

净慧法师从袈裟的褶皱中又发现了一小片纸片,上面只有四个字:"随缘不变"。

"这四个字更点明了明心见性的关键。"

净慧法师解释道,"'随缘'是说我们要随顺因缘,不固执己见;'不变'是说在随缘的过程中,我们的本心本性始终如如不动。

就像明镜照物,物来则现,物去则空,而明镜本身始终不变。"

陈学者深深叹息:"多少人读《坛经》,却不得其要,在复杂的理论中打转,反而迷失了自己。

六祖当年不识字,却能一闻即悟,正是因为他没有被知见所束缚,直接体认到了自己的本心。"

明心和尚站在佛像前,庄严肃穆:"《心经》云:'照见五蕴皆空,度一切苦厄。

'这'照见'二字,正是明心见性的过程。不是向外寻求某种神秘体验,而是返观自照,认识到我们的五蕴——色、受、想、行、识都是空的,没有一个实在的'我'。

这种觉悟,可以在任何时刻、任何地点发生,关键在于我们是否能保持觉知,不被妄念所转。"

"所以,明心见性其实很简单?"智通似乎有些不敢相信。

净慧法师慈祥地笑了:"简单,却又不简单。

简单在于它不需要特殊的仪式或苦行,就在我们的日常生活中;不简单在于它需要我们时时刻刻保持觉知,这对于被习气牵引的凡夫而言,谈何容易?"

明心和尚轻轻合上木匣:"六祖惠能大师的衣钵出土,带给我们的不只是历史文物的珍贵,更是禅宗心法的再次印证。

明心见性,不在高山深林,不在经卷咒语,而在我们每一个清醒的当下。

大师当年将衣钵藏于此处,或许正是希望后人在某个机缘成熟的时刻重新发现这一简单而深刻的真理。"

陈学者沉默良久,最后说道:"我研究佛学多年,读过无数经典,却总觉得与真理之间隔着一层纱。

今天见到六祖遗物,听各位法师开示,仿佛那层纱被轻轻拂去了一角。

明心见性,原来如此简单,却又如此不易。"

明心和尚双手合十:"法无定法,明心见性亦无定法。

关键在于放下执着,回归本心。正如六祖所言:'不思善,不思恶,正与么时,哪个是明上座本来面目?'"

夕阳的余晖透过佛殿的窗棂洒落进来,为这神圣的时刻镀上一层金色的光芒。

在这千年古刹中,六祖惠能的智慧超越时空,依然鲜活地指引着每一个求道者的心灵。

明心见性,原来如此简单,就在我们的日常中,就在我们的一呼一吸间,就在我们放下执着的那一刻。