一、胶东半岛的地理与早期人类活动背景

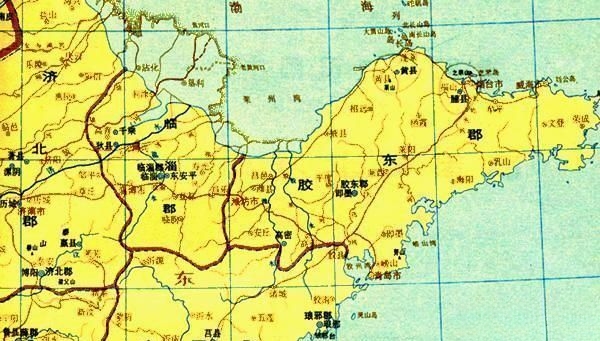

胶东半岛(今山东省东部,包括青岛、烟台、威海等地)三面环海,北接渤海海峡,南临黄海,特殊的地理位置使其成为史前文化传播的“十字路口”。考古证据显示,距今约7000年前的新石器时代早期,这里已有人类活动,但原住民的形成是多次移民浪潮与本土文化融合的结果。

二、新石器时代:土著文化的奠基

1. 白石文化(约7000-6000年前)

以烟台白石村遗址为代表,出土磨制石器、夹砂红陶和贝丘堆积,显示早期渔猎采集经济特征。

族群来源推测:石器类型与辽东半岛小珠山文化相似,可能为环渤海沿岸迁徙的海洋族群。

2. 大汶口-龙山文化时期(约6000-4000年前)

胶东半岛的大汶口文化(如即墨北阡遗址)陶器风格与鲁西存在差异,出现独特的筒形罐和刻划纹饰,反映本土化发展。

关键发现:DNA研究表明,龙山时代胶东人群线粒体单倍群以D4、B4为主,与黄河中游人群存在显著差异,提示早期土著基因延续(李法军等,2018)。

三、青铜时代:东夷族群的崛起与分化

1. 岳石文化(约4000-3500年前)

作为东夷文化的代表,胶东岳石文化陶器以素面褐陶为主,流行子母口器,与中原二里头文化形成鲜明对比。

族群属性:《后汉书·东夷传》载“东夷九种”,胶东可能属“莱夷”支系,擅长航海与盐业。

2. 商周时期的族群格局

商代甲骨文记载“人方”“莱方”等东夷方国,胶东为莱国核心区。西周初年齐太公封于营丘(今淄博),与莱夷爆发“营丘之战”,反映夷夏对峙。

考古证据:龙口归城遗址出土带铭文青铜器,显示莱国使用与中原不同的族徽符号,保持文化独立性。

四、历史时期的移民与融合

1. 春秋战国:齐楚扩张与族群混融

齐国吞并莱国(前567年)后,推行“因其俗,简其礼”政策,中原移民与莱夷通婚加速。出土战国陶文显示,胶东出现“即墨”“夜(掖)侯”等华夏式地名与夷人姓氏并存现象。

2. 秦汉至魏晋:中原移民潮

秦始皇三巡胶东,设腄县(今烟台福山)、黄县(今龙口),迁六国贵族实边。

基因证据:现代胶东人群Y染色体单倍群O2-M122占比达54.3%,与中原汉族高度一致,反映秦汉移民的深远影响(王传超等,2015)。

3. 明清卫所与海上移民

明代设登州卫、威海卫,军户多来自安徽、江苏(如即墨雄崖所官兵原籍多为江淮)。

清代“闯关东”反向移民:部分辽东半岛居民(含满族、朝鲜族)回迁胶东,带来新的文化元素。

五、跨海而来的特殊族群

1. 古代东北亚航海族群

长岛北庄遗址(距今6500年)出土的玉器与辽东半岛小珠山文化、朝鲜半岛栉目纹陶器存在关联,提示史前环渤海文化圈的存在。

唐代渤海国灭亡后,部分靺鞨人经海路迁至登州(今蓬莱),《新唐书》载“渤海遗民散居登、莱者数千户”。

2. 高丽移民的融入

元末明初,高丽人崔茂宣率船队归附明朝,定居胶东,其后裔多改汉姓(如丛氏)。今威海、荣成丛姓族谱仍保留高丽渊源记载。

六、现代胶东族群的基因与文化层积

1. 基因谱系的多层次性

全基因组测序显示,胶东人群遗传成分包含:

新石器时代土著成分(约15-20%)

中原汉族成分(约60-65%)

东北亚成分(约10-15%,可能来自渤海国、女真等族群)

微量东南亚成分(或与明清闽粤海商有关)

2. 文化遗存的“层叠现象”

语言:胶辽官话登连片保留古东夷语底层词汇(如“夼”表洼地,“㞎”表粪便)。

民俗:蓬莱渔民“祭海”仪式融合东夷太阳崇拜、中原龙王信仰与满族萨满元素。

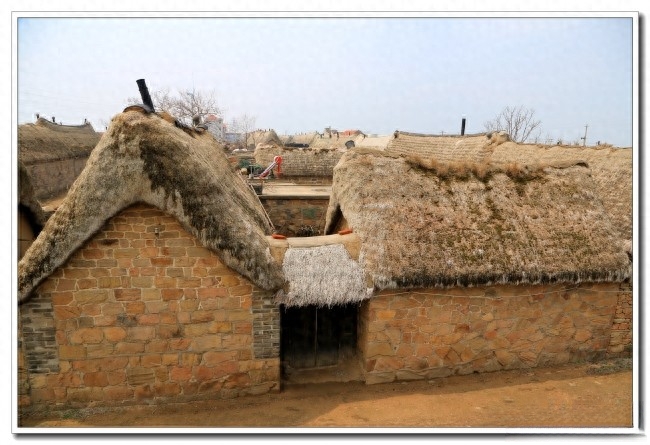

建筑:牟平养马岛传统石砌民居,兼具胶东山地风格与辽东半岛建筑技法。

七、结语:海洋走廊塑造的多元族群

胶东半岛原住民并非单一来源,而是经历了:

史前海洋族群奠基 东夷莱夷文化鼎盛 中原移民覆盖 东北亚族群渗透

的四重结构性演变。这种多元融合塑造了胶东文化既不同于山东内陆、又区别于辽东的独特性,成为解读东亚沿海族群迁徙史的“活体标本”。

注释与参考文献

1. 栾丰实. 《东夷考古》. 山东大学出版社, 1996.

2. 王迅. 《东夷文化与淮夷文化研究》. 北京大学出版社, 1994.

3. 李法军等. 山东即墨北阡遗址人骨DNA研究报告.《考古》, 2018(7).

4. 王传超. 东亚人群Y染色体多样性研究. 《人类学学报》, 2015(3).

5. 丛氏宗谱(威海丛氏祠堂藏本, 清光绪重修)