在中国,面条是一种跨越地域、文化、历史的食物,几乎每个地方都有自己独特的面条文化。

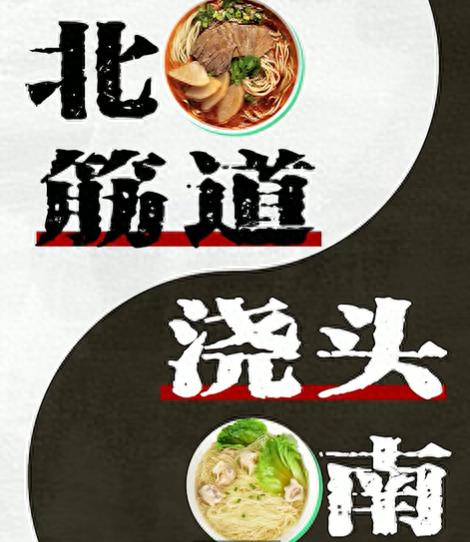

然而,细心的食客会发现,南北方在面条的制作和食用上有着显著的差异:南方的面条注重浇头,而北方的面条则更讲究筋道。

这种差异不仅仅是饮食习惯的不同,背后还隐藏着地理、气候、农业等多重因素的影响。今天,我们就来深入探讨这一现象背后的原因。

南北饮食基础:米与面的分野

要理解南北方面条的差异,首先得从南北方的饮食基础说起。南方以水稻种植为主,米饭是南方人的主食;而北方则以小麦种植为主,面食是北方人的日常。

这种饮食基础的差异,直接影响了南北方人对食物的烹饪方式和口味追求。

南方人吃米饭时,往往需要搭配丰富的菜肴,米饭本身的味道相对单一,因此南方的烹饪文化更注重菜肴的多样性和精致度。

八大菜系中,南方的菜系占据了绝大多数,如川菜、粤菜、苏菜、闽菜等,这些菜系的特点就是讲究食材的搭配和烹饪的精细。

而北方人则以面食为主,面条、馒头、饺子等面食本身就是主食,因此北方的烹饪文化更注重面食本身的制作工艺和口感。

面条的制作:南方的浇头与北方的筋道

在面条的制作上,南北方也呈现出截然不同的风格。南方的面条更注重浇头,而北方的面条则更讲究筋道。

1. 南方面条:浇头的艺术

南方的面条文化中,浇头是重中之重。无论是苏州的三虾面、泉州的沙茶面,还是广州的云吞面,南方的面条总是以丰富的浇头著称。

浇头的种类繁多,可以是海鲜、肉类、蔬菜,甚至是各种酱料和调味品。南方的面条往往以清淡的面条为基础,搭配上各种精心烹制的浇头,形成层次丰富的口感。

这种烹饪方式与南方的物产丰富密切相关。南方气候温暖湿润,适合种植各种蔬菜、水果,沿海地区还有丰富的海鲜资源。因此,南方的厨师们更倾向于在浇头上下功夫,利用丰富的食材创造出多样的口味。

2. 北方面条:筋道的追求

与南方不同,北方的面条文化更注重面条本身的筋道口感。无论是山西的刀削面、陕西的Biangbiang面,还是兰州的拉面,北方的面条总是以筋道、有嚼劲著称。

北方人吃面条时,往往不需要太多的浇头,一把辣子、一勺油泼,甚至一口大蒜,就足以满足他们对面条口感的追求。

这种对面条筋道的追求,与北方的小麦品质密切相关。北方的小麦蛋白质含量高,尤其是中强筋小麦,适合制作筋道十足的面条。而且北方人在制作面条时,往往会通过拉、擀、削、甩等手法,将面条的筋道发挥到极致。

小麦的差异:南北面条口感不同的根源

南北方面条口感的差异,归根结底在于小麦的品质不同。北方的小麦蛋白质含量高,适合制作筋道十足的面条;而南方的小麦蛋白质含量较低,面条的筋道不足,因此南方人更倾向于通过浇头来弥补面条口感的不足。

1. 北方小麦:蛋白质的积累

北方的小麦主要是冬小麦,从秋天种下,到第二年夏天收获,生长期长达270天左右。北方的冬季寒冷,小麦会暂时停止生长,等到春天回暖后才继续生长。

这种漫长的生长期,加上夏季充足的光照,使得北方的小麦能够积累更多的蛋白质,尤其是中强筋小麦,适合制作筋道十足的面条。

2. 南方小麦:生长期短,蛋白质含量低

南方的小麦生长期较短,通常只有120天左右。南方的冬季温暖,小麦可以一直生长,不需要经历寒冷的冬季。

然而,南方小麦开花结籽时正值冬春季节,温度和光照条件不如北方,导致小麦的蛋白质含量较低。因此,南方的小麦多为中弱筋小麦,制作的面条筋道不足。

为了弥补这一不足,南方人在制作面条时,往往会加入碱或鸡蛋,以增加面条的筋力。例如,江浙地区的传统头汤面讲究“断生立直”,即面条煮到刚好断生就迅速捞起,以保持面条的外软内硬,避免煮久了面条涣散,影响口感。

南北饮食文化的交融与共存

尽管南北方在面条的制作和食用上存在显著差异,但这并不妨碍南北饮食文化的交融与共存。

随着交通和物流的发展,南北方的人们可以更方便地品尝到对方的美食。北方的筋道面条在南方也有一席之地,而南方的精致浇头也逐渐被北方人所接受。

这种饮食文化的交融,不仅丰富了人们的餐桌,也促进了南北方的文化交流。无论是南方的浇头面,还是北方的筋道面,都是中国饮食文化的重要组成部分。我们在享受这些美食的同时,也在感受着这片土地上多样化的风土人情。

南方的面条重浇头,北方的面条重筋道,这种差异不仅仅是饮食习惯的不同,更是地理、气候、农业等多重因素共同作用的结果。

南方的物产丰富,催生了精致的浇头文化;北方的优质小麦,造就了筋道十足的面条。无论是南方的浇头面,还是北方的筋道面,都是中国饮食文化中的瑰宝。

正如文章开头所说,辽阔的中国大地孕育了多样的饮食习惯。我们会为了甜咸豆腐脑争辩,也会为了北方面好吃还是南方面好吃而争论不休。

但正是这些差异,才让我们的饮食文化如此丰富多彩。在同一片土地上,我们分享着迥然不同的地道风味,这正是中国饮食文化的魅力所在。

文本来源:@赛博食录