15 博尔贡木板教堂Borgund Stave Church【挪威】

博尔贡木板教堂Borgund Stave Church【挪威】

磅礴而壮美的峡湾、绵延起伏的山峦、雾霭缭绕的寂静山谷之中,一座醒目扎眼的黑色教堂矗立其中

古朴的造型、倾斜的屋顶,怪异的檐角装饰、肃静压抑的墓地氛围,使人不得不联想起北欧森林深处的女巫传说

磅礴而壮美的峡湾、绵延起伏的山峦、雾霭缭绕的寂静山谷之中,一座醒目扎眼的黑色教堂矗立其中。古朴的造型、倾斜的屋顶,怪异高翘的檐角装饰、肃静而压抑的墓地氛围,使人不得不联想起北欧森林深处的女巫传说。

壮美的挪威松恩峡湾

优美静谧的莱达尔镇

挪威的传统木板教堂

博尔贡木板教堂约建于1180至1250年,它是挪威现存28座木板教堂中保存最完好的一座

教堂位于世界上最长、最深的峡湾--松恩峡湾Sognefjord附近的莱达尔Lærdal,约建于1180至1250年(大致对应于中国古代的宋辽时代)。它是挪威现存28座木板教堂中保存最完好的一座,拱券形式的罗马风石头语汇被引入木构体系中,古朴的风韵与精湛的雕刻、奇特的装饰彰显出北欧独特而悠久的历史文化。

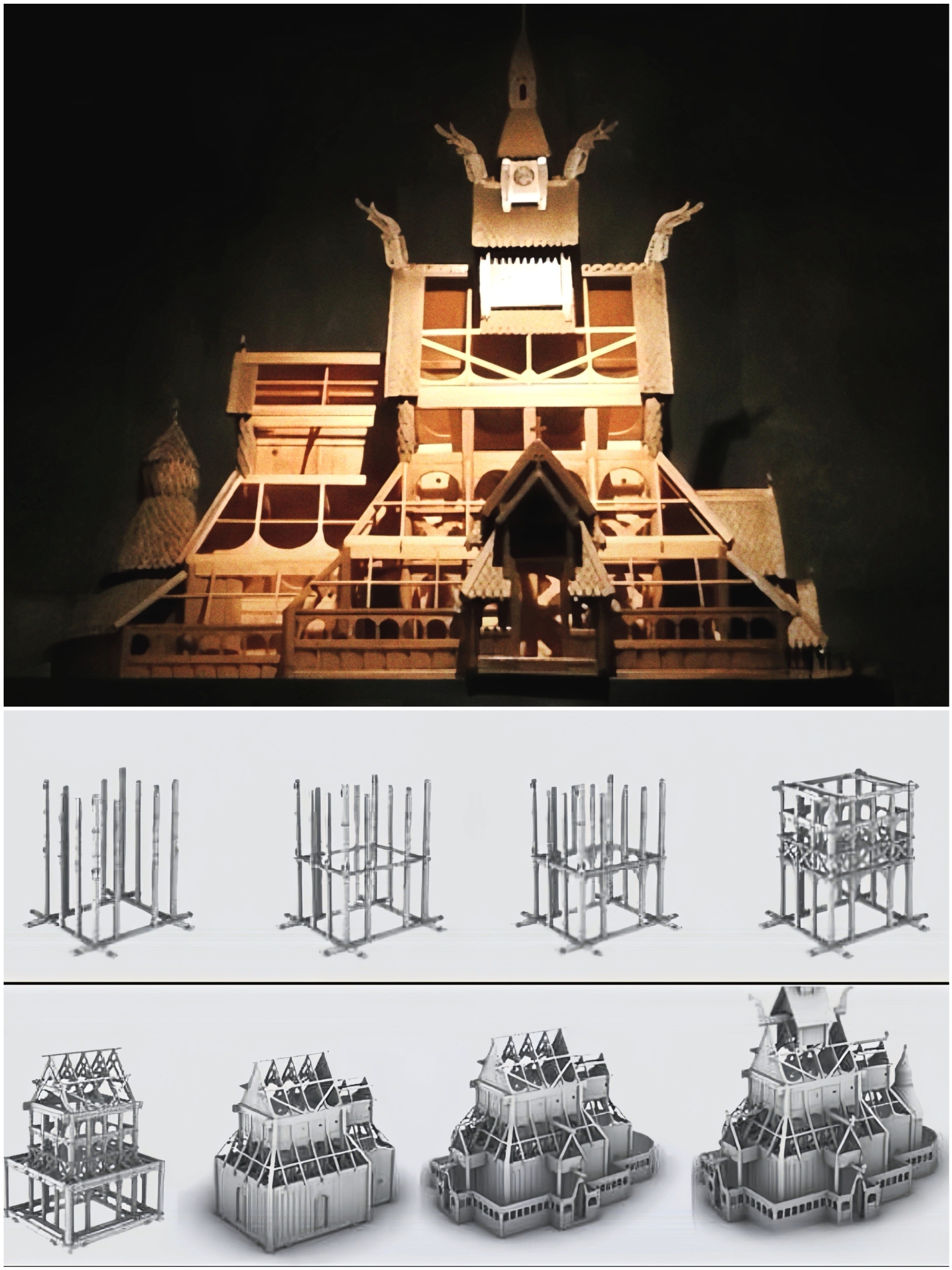

木板教堂建造模型示意图,从本质上来讲,其结构墙体参与受力,并非传统的梁柱体系

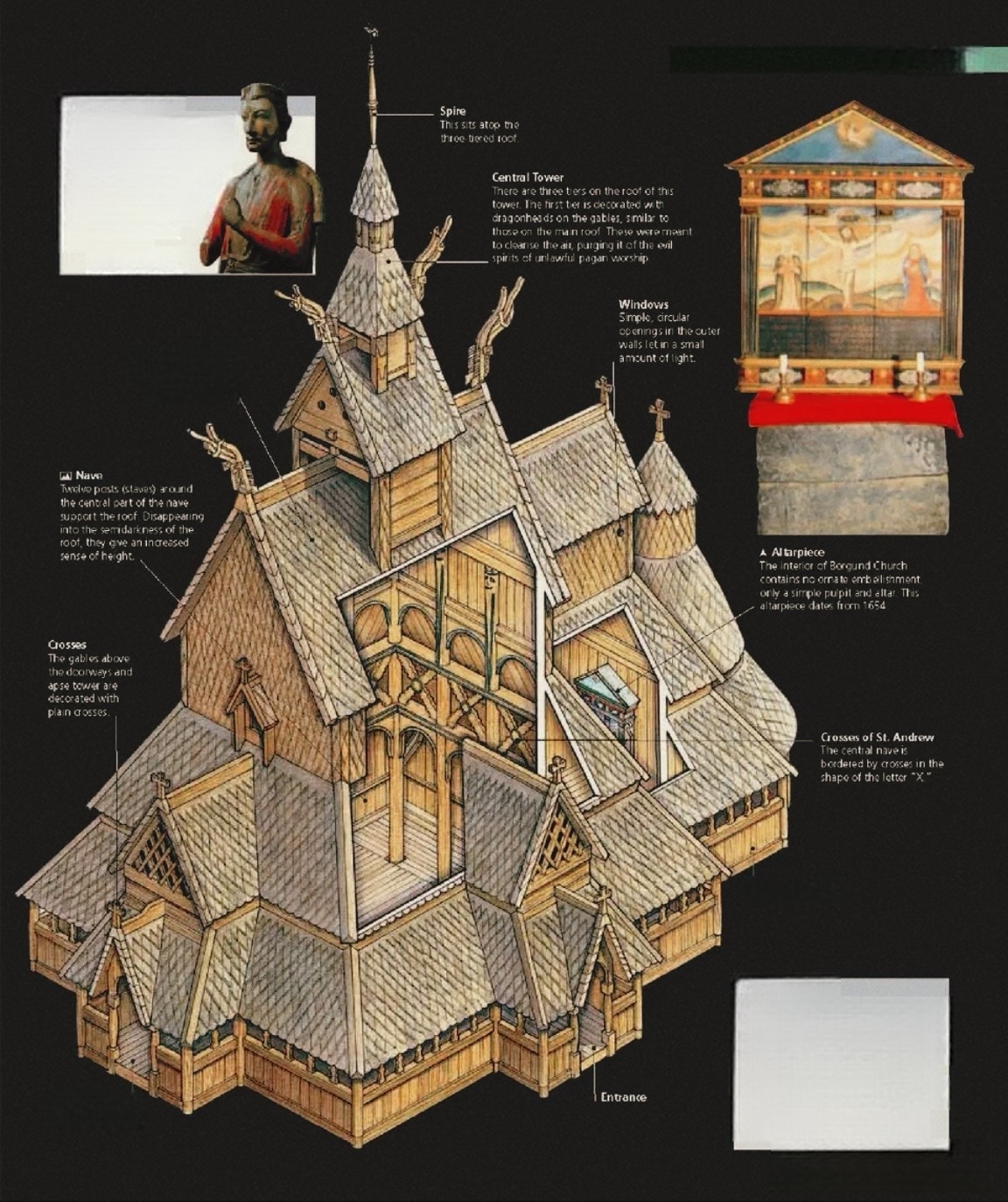

博尔贡木板教堂局部透视效果

博尔贡木板教堂的建筑立体剖面及结构分解,屋顶的木桁架体系令人印象深刻

博尔贡木板教堂建筑立面一览

首先什么是木板教堂?从建造模型示意图可看出,其名字源自结构的建造方式—板条,由水平木制基础梁和垂直木板构成框架,木板底部嵌入基础梁的凹槽,顶部通过水平木梁连接,这样便构成了盒状主体框架结构核心;在核心结构的四周与上方可以添加过廊或山墙,再按上分层悬空的屋顶,一座木结构的教堂就这样建成了,故而得名“木板教堂”。从本质上来讲,其结构墙体参与受力,并非传统的梁柱木构体系。

俯瞰的建筑渲染效果图

教堂的正立面

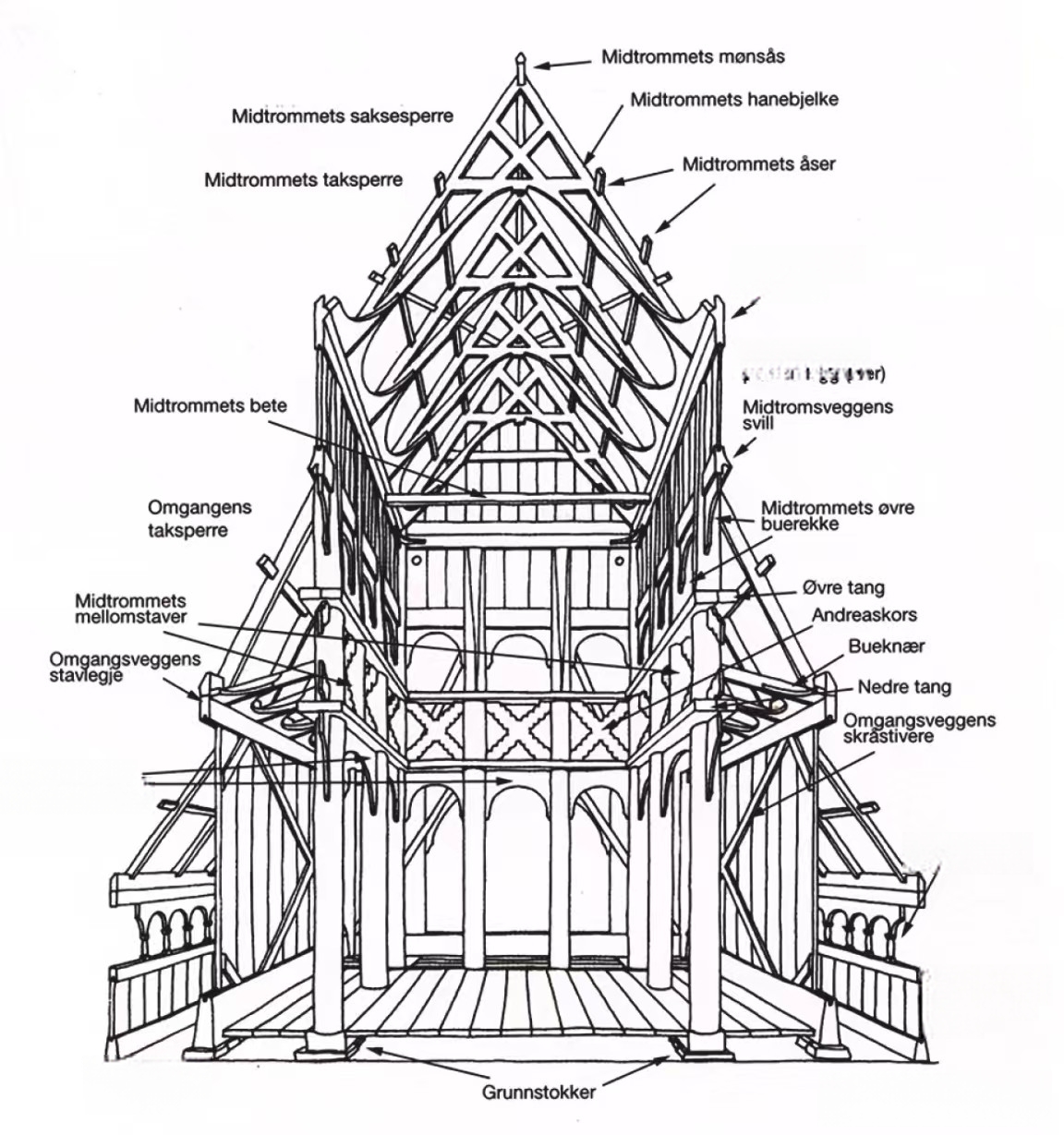

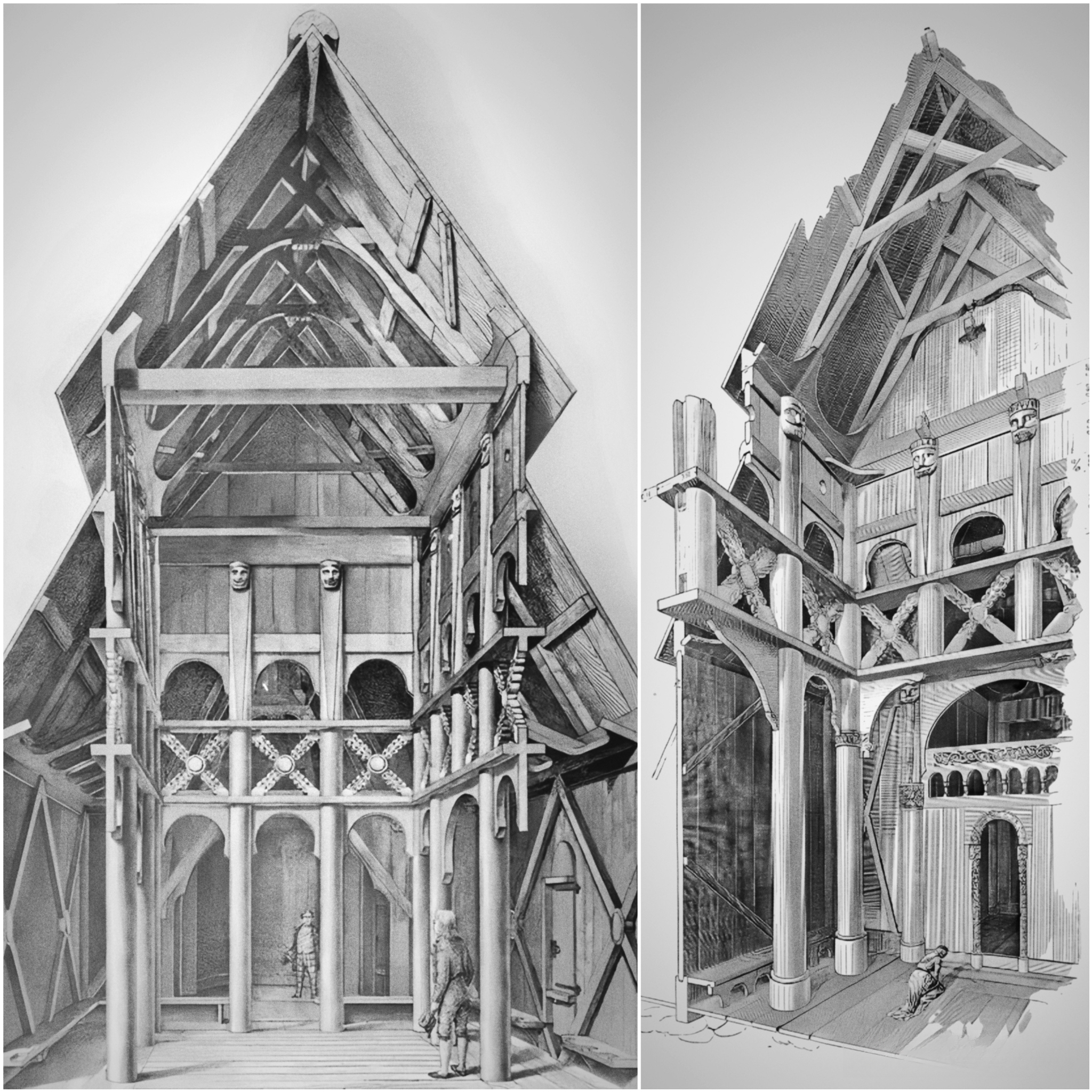

博尔贡木板教堂核心中殿的立体剖视结构

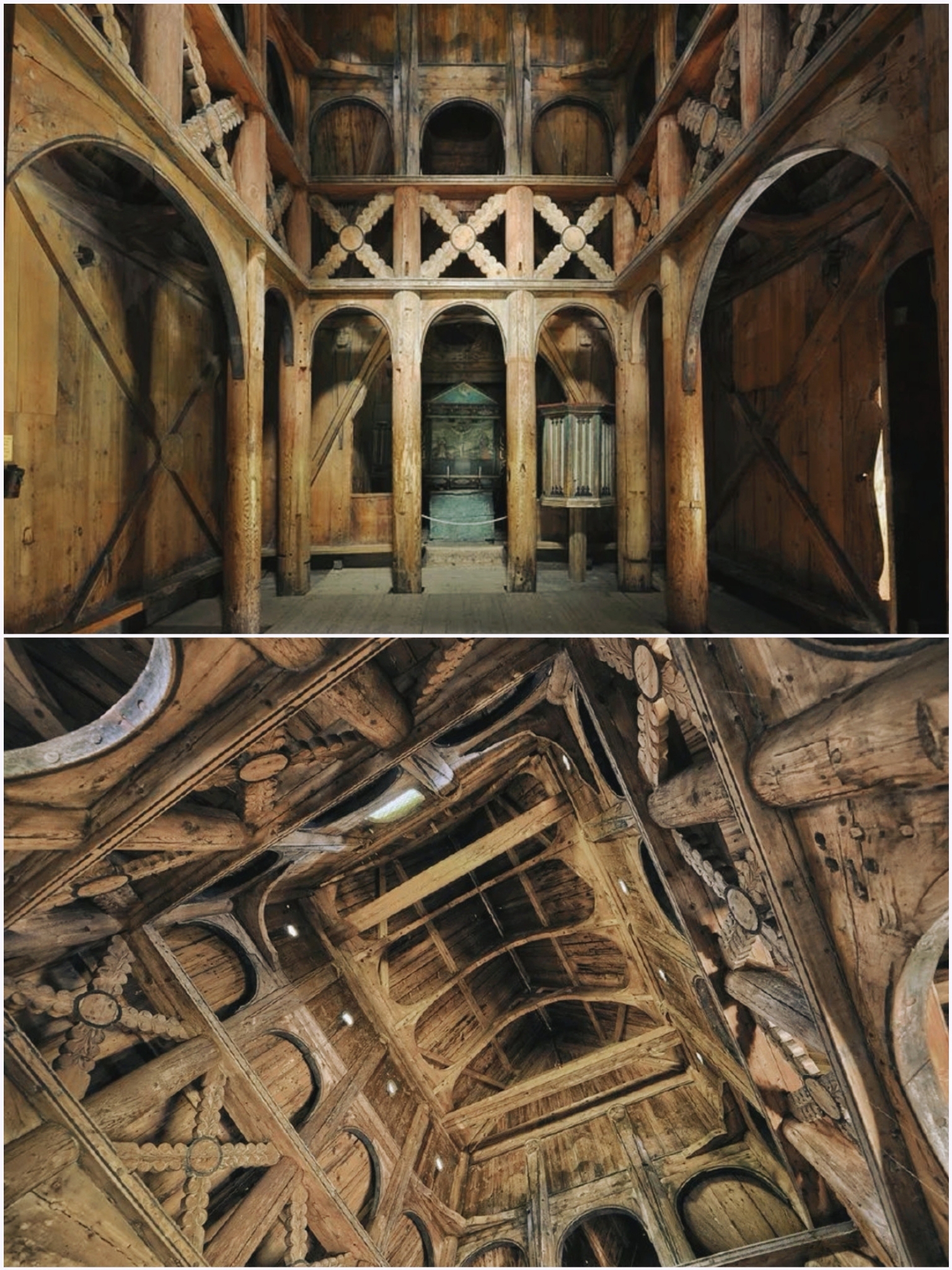

教堂中殿祭坛及内部氛围

教堂中殿的下部与上部结构

屋顶“剪刀梁”相互交叉支撑的木桁架结构体系,令人惊讶

以这座博尔贡教堂为例,迷你的体量却分布有中殿与四面侧殿,紧凑的布局令人惊叹。结构上其四根角柱由横木连接,落在坚固的石质基础上,墙面木板条从地台交叉竖立,每片木板均采用卯榫连接固定,彼此结合而形成一面坚固的墙体;为增强稳定性,结构设有倾斜的木柱和十字支撑,以有效抵抗侧向力。屋顶的结构尤其令人惊讶:它采用了“剪刀梁”相互交叉支撑的木桁架结构体系,形成了一个上窄下宽的X形结构,而X形的下端由底部桁架连接,以防止结构性坍塌;此外,一道额外的梁横穿X形交点并固定于底部桁架上方,增强了整体结构的稳定性。

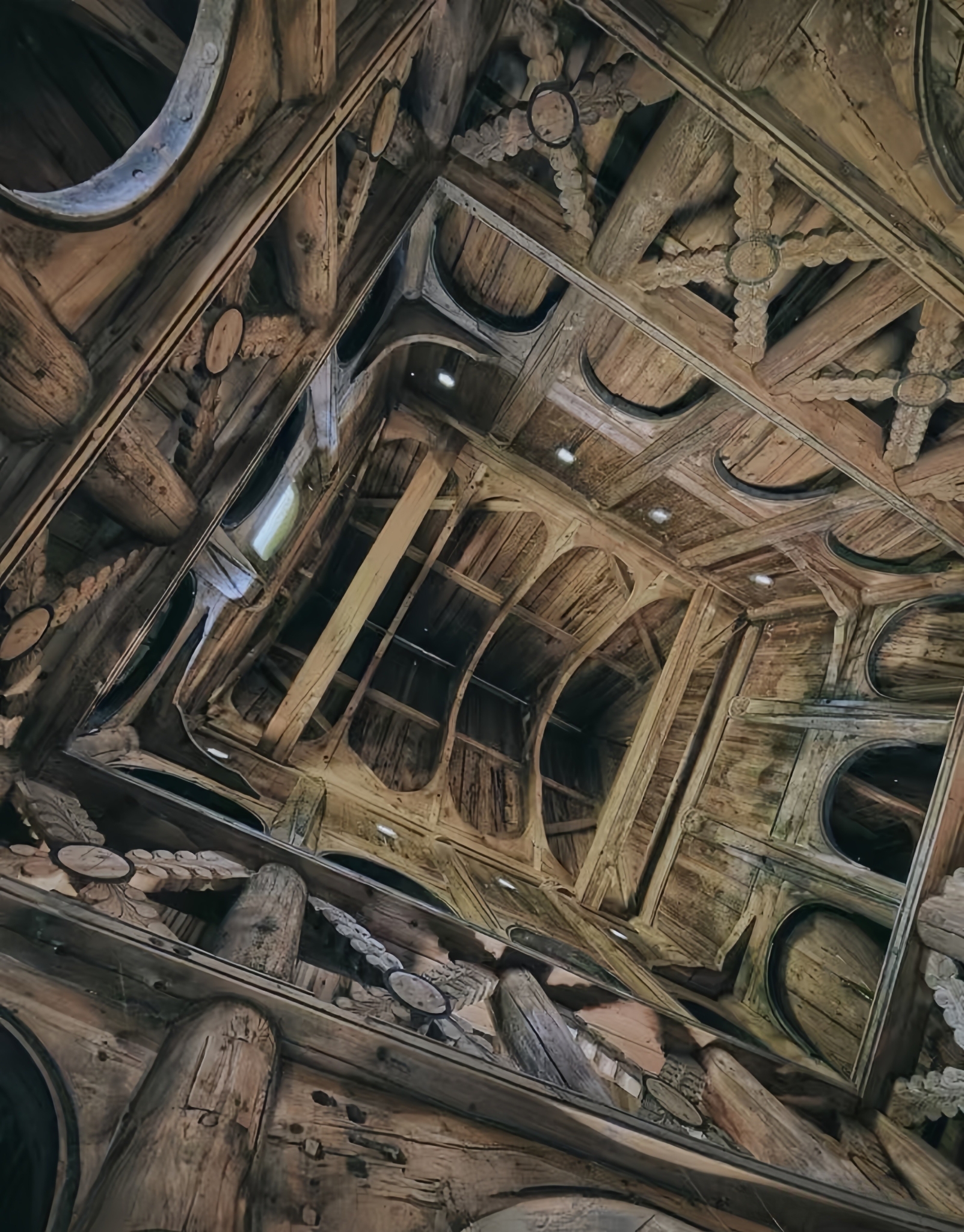

山墙堆砌至陡峭的屋顶线和细长的挑檐,整体倾斜状感觉摇摇欲坠又充满黑暗的神秘

建筑立面多角度一览

建筑立面局部细节展示

陡峭的屋顶覆盖着龙鳞状木质瓦片,屋顶檐角末端上有四个雕刻精美的龙首装饰

屋顶结构及装饰细节

其外形颇为有趣:山墙堆砌至陡峭的屋顶线和细长的挑檐,整体倾斜状感觉摇摇欲坠又充满黑暗的神秘;经过稳固处理的陡峭屋顶覆盖着龙鳞状木质瓦片,屋顶檐角末端上有四个雕刻精美的龙首装饰,造型纤细高挑,仿若欲从雕花的屋脊峰上俯冲下来,给人以无尽的北欧神话、维京传说的历史遐想。

结构体量虽小,但五脏俱全,桁架的应用与榫卯手法惊人地展示了欧洲木构工艺的创新性和结构稳定性

单从建筑结构的角度来讲,精巧的几何稳定性结构设计,足以颠覆人们对欧洲传统木结构工艺的认知

它的最大特点在于,结构体量虽小,但五脏俱全;800余年前中世纪的“剪刀梁”木桁架结构,以及榫卯、凹槽等方式连接手法,惊人地展示了欧洲木构工艺的创新性和结构稳定性;其内部标志性的拱券形式已不再是结构的需要,仅作为对南欧石构修道院建筑的模仿而存在。单从建筑结构的角度来讲,其精巧的几何稳定性设计已成为历史精彩的一瞥,并足以颠覆人们对欧洲传统木结构工艺的认知。

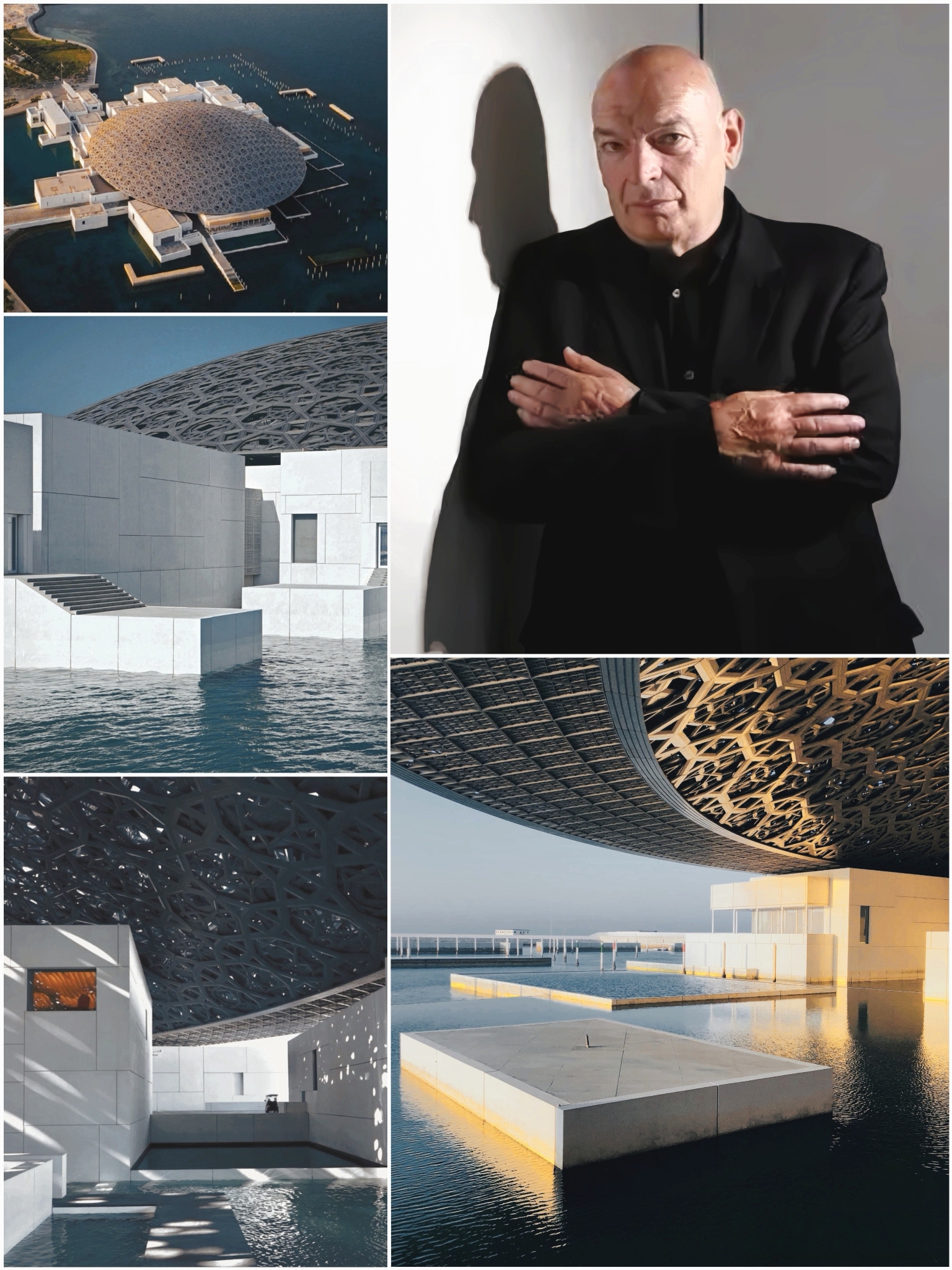

16 阿布扎比卢浮宫Louvre Abu Dhabi【阿联酋】

阿布扎比卢浮宫Louvre Abu Dhabi【阿联酋】

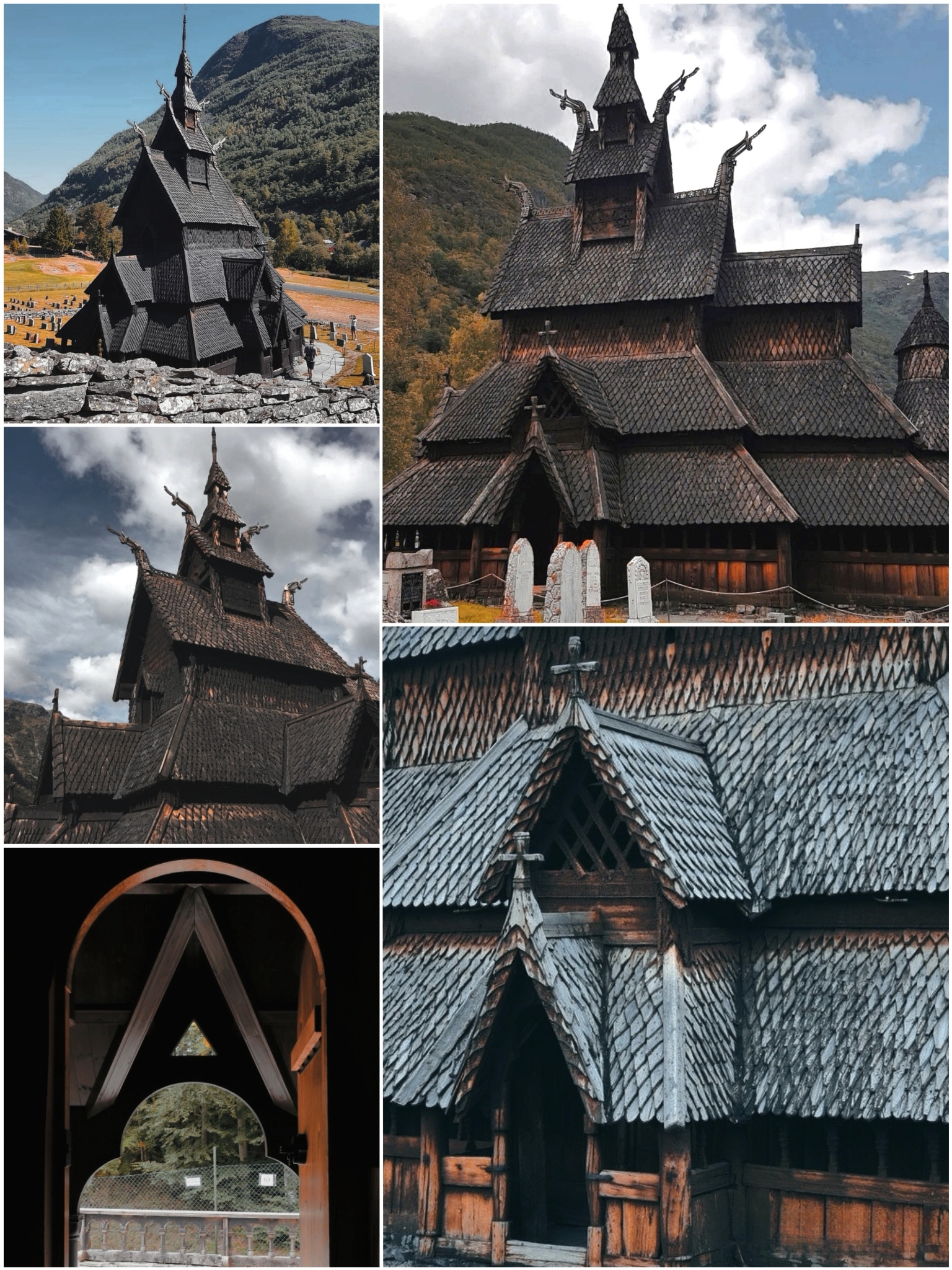

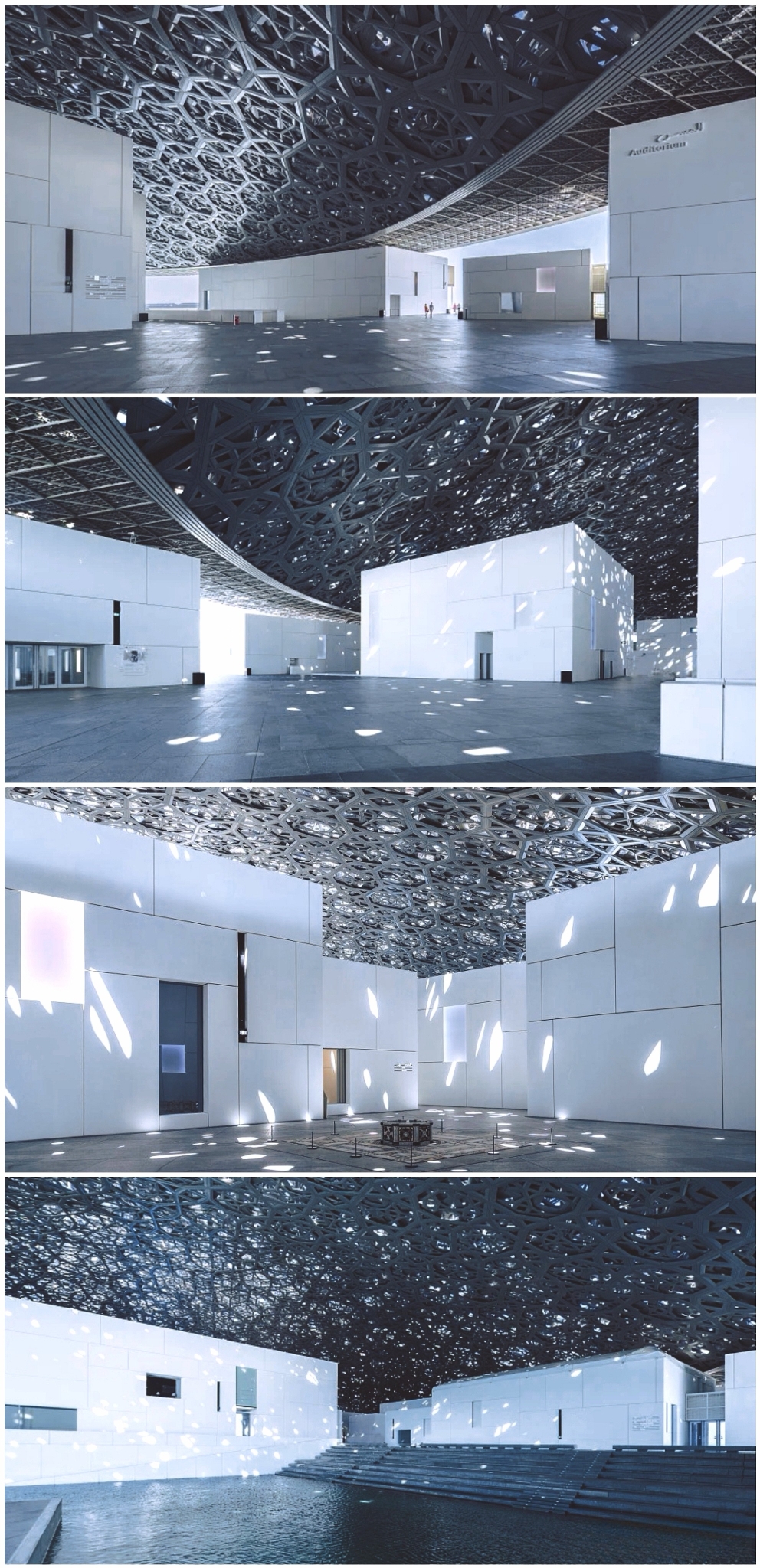

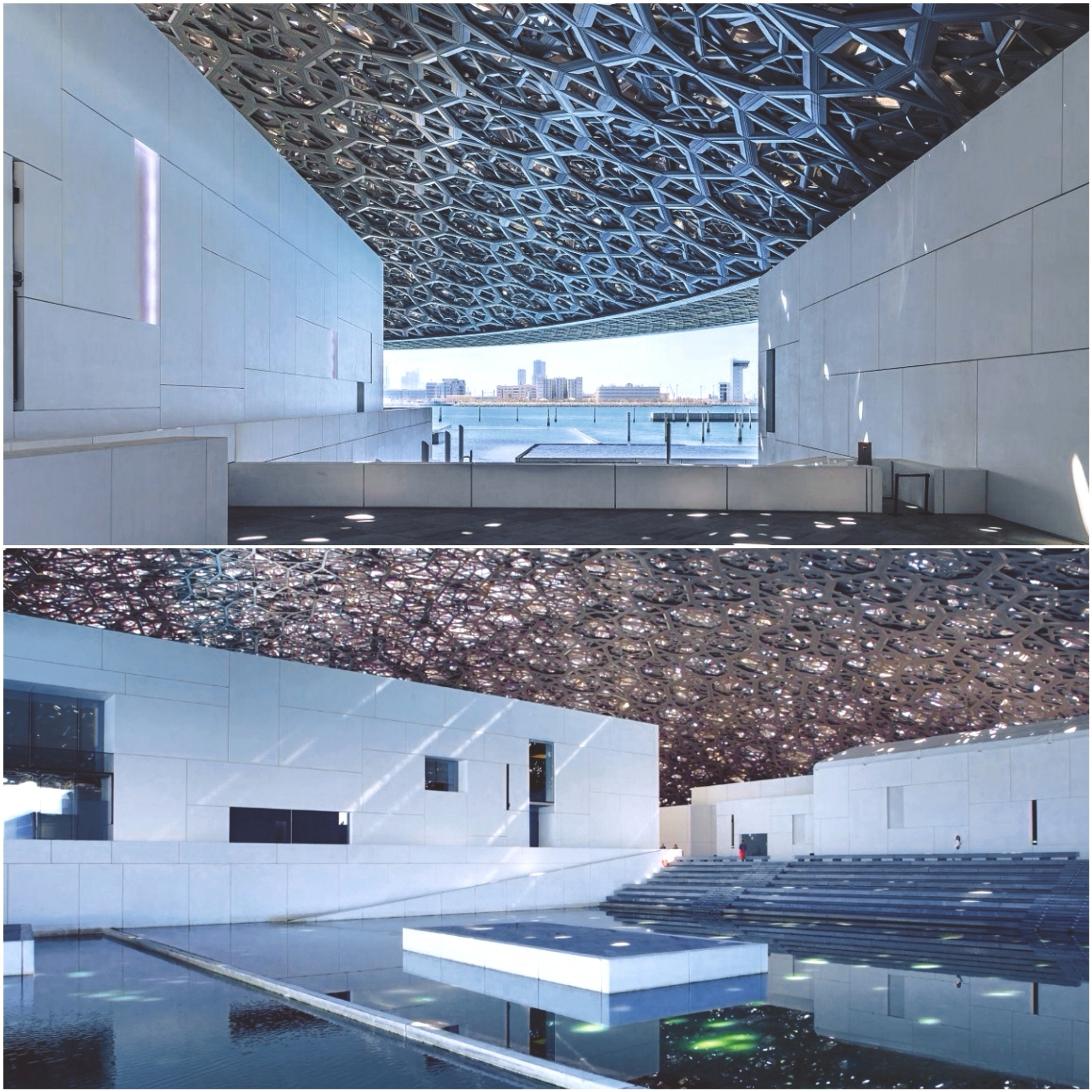

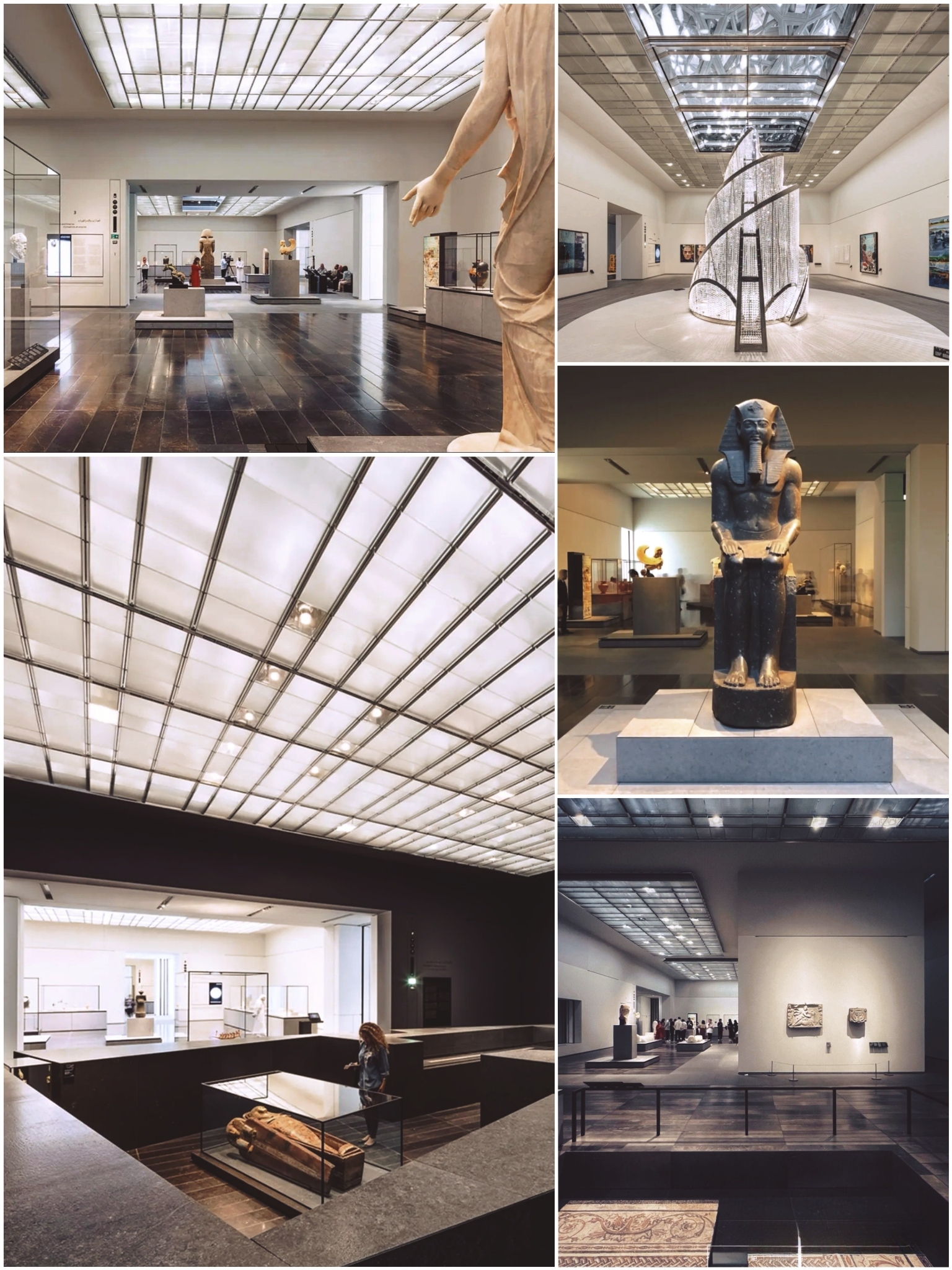

在波斯湾湛蓝的海水与金色沙漠的交界处,一座银色的建筑群落如海市蜃楼般浮现

在波斯湾湛蓝的海水与金色沙漠的交界处,一座银色的建筑群落如海市蜃楼般浮现。其以错综复杂的拱形穹顶、斑驳陆离的交错光影效果,彰显出大胆前卫的风格,本身便是一件令人惊叹的现代艺术精品。

巧妙的创意、精湛的结构、交织的光影所展现的独特手法,使其梦幻而灵动,堪称融合现代与传统的巅峰之作

它是由法国与阿联酋合作建设的卢浮宫海外分支机构,借以实现阿联酋提升国际艺术舞台地位的构建初衷

在与迪拜并称阿联酋双雄的阿布扎比,从不缺乏超级震撼的世界级建筑,而巧妙的创意、精湛的结构、交织的光影所展现的独特空间叙事与文明对话手法,使其梦幻而灵动,堪称融合现代与传统的巅峰之作。始建于2009年的这座海上宫殿,位于阿联酋首都阿布扎比的萨迪亚特岛,是极富盛名的巴黎卢浮宫博物馆在阿联酋开设的分支机构。其由法国与阿联酋合作建设,场馆协议沿用巴黎卢浮宫的名称,并租借巴黎卢浮宫以及其它法国博物馆的藏品,以实现中东土豪阿联酋提升国际艺术舞台地位的构建初衷。

法国著名建筑大师让•努维尔设计的这座文化方舟,以其颠覆性的建筑语言,重新定义了博物馆的空间叙事

建筑屋顶与下方建筑群设计平面效果示意

在这里,建筑不再是传统的封闭容器,而是一处开放的系统,一个让不同文明在光影中对话的场域

建筑不再是简单的功能载体,而成为了一个充满诗意的空间装置,一个关于时间、记忆与文明的隐喻

由法国著名建筑大师让·努维尔Jean Nouvel设计的这座文化方舟,以其颠覆性的建筑语言,重新定义了博物馆的空间叙事:在这里,建筑不再是传统的封闭容器,而是一处开放的系统,一个让不同文明在光影中对话的场域;建筑不再是简单的功能载体,而成为了一个充满诗意的空间装置,一个关于时间、记忆与文明的隐喻。

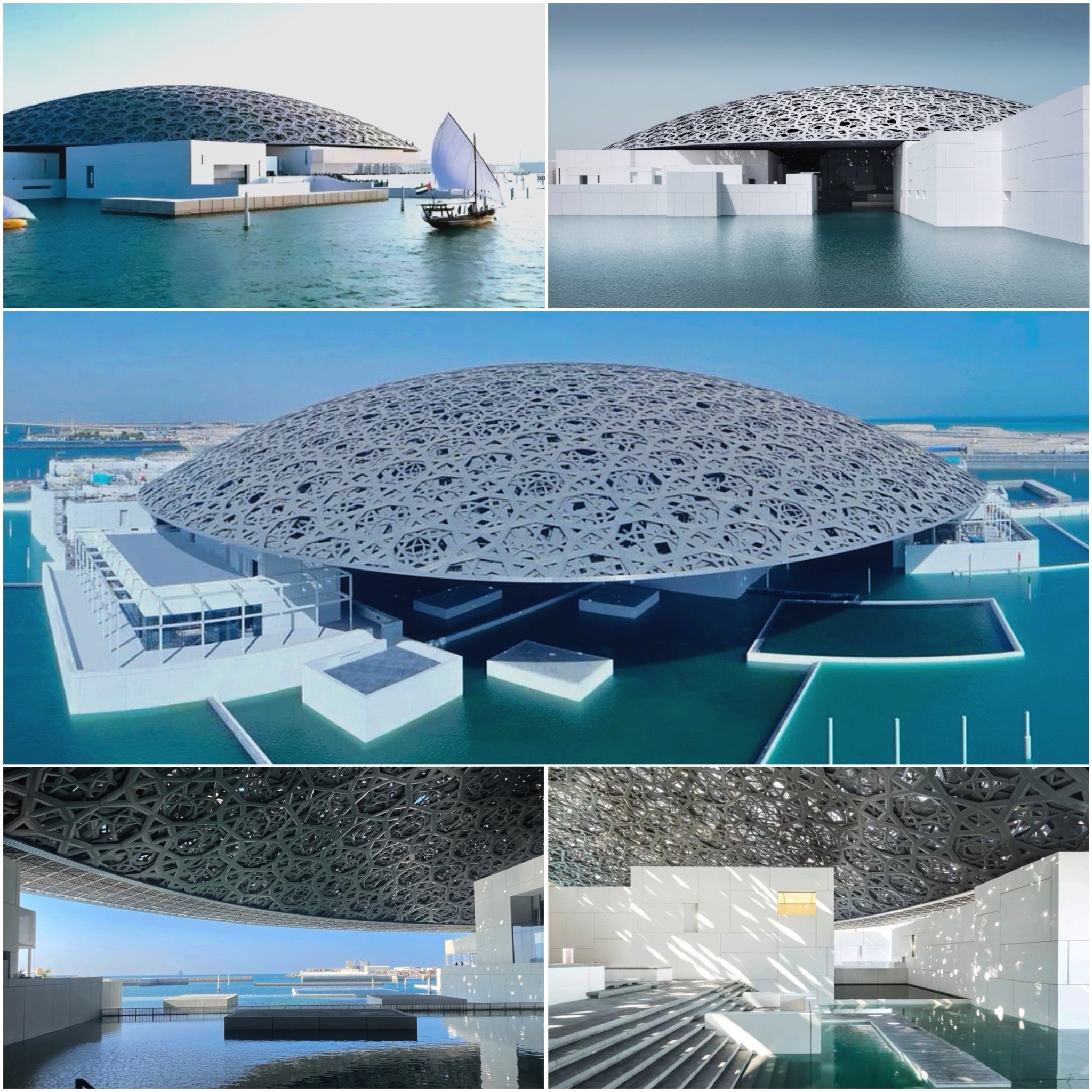

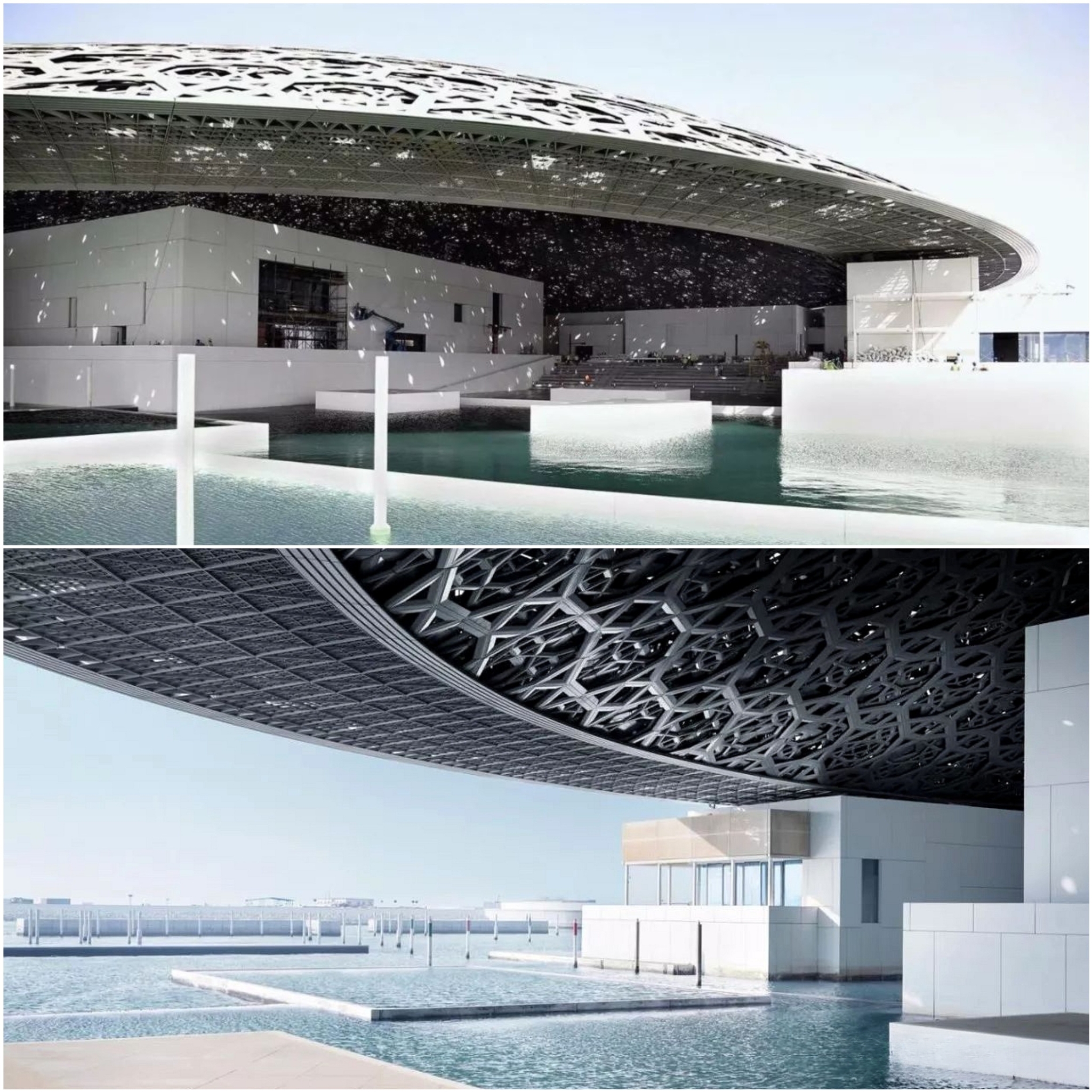

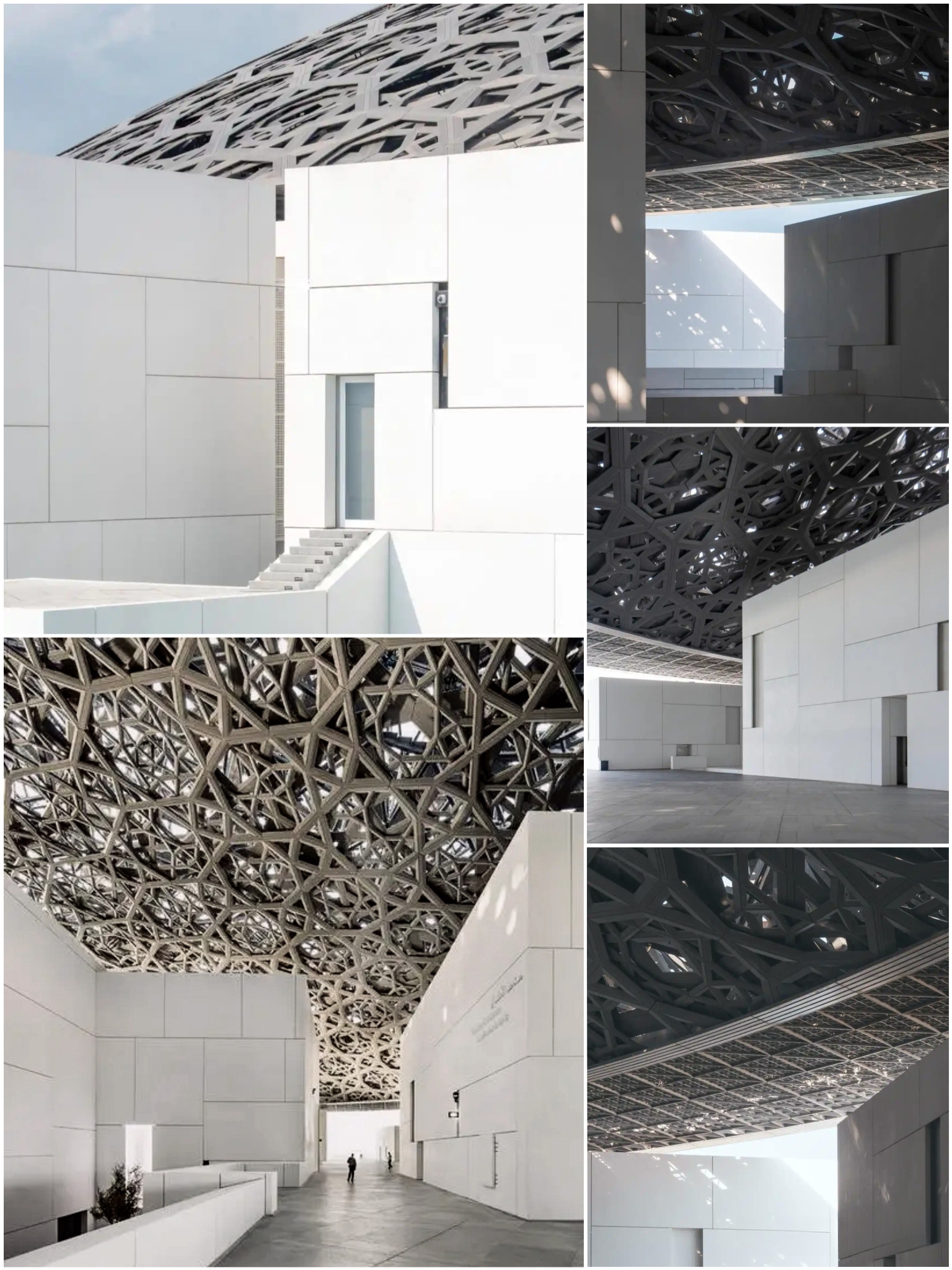

一系列白色块状几何体则源自于麦地那及阿拉伯地势低洼的房屋原型

探出海岸线的白色建筑群在日照下折射出不同的银白色光泽,犹如被海水反复冲刷的珍珠母贝

巨大犹如飞碟状的穹顶与下方的海水水池

穹顶主体立面开口处的不同角度

建筑独特的室内外光影效果表现

基于对场地语境的考量,努维尔将其打造成了一座海洋中的“博物馆之城”,一系列白色块状几何体则源自于麦地那及阿拉伯地势低洼的房屋原型。建筑群主体由55个独立的砼箱体构成,其中包含了23间画廊;这些白色方盒体均经过精密计算,在看似随意的错落排布中却暗合黄金分割的构图比例,探出海岸线的白色建筑群在日照下折射出不同层次的银白色光泽,犹如被海水反复冲刷的珍珠母贝;白色的建筑立面由3900块高性能纤维砼构成,建造团队采用预制装配技术,将总重达1.2万吨的模块化构件在海上平台精准拼装,创造了现代建筑史上罕见的离岸施工奇迹。

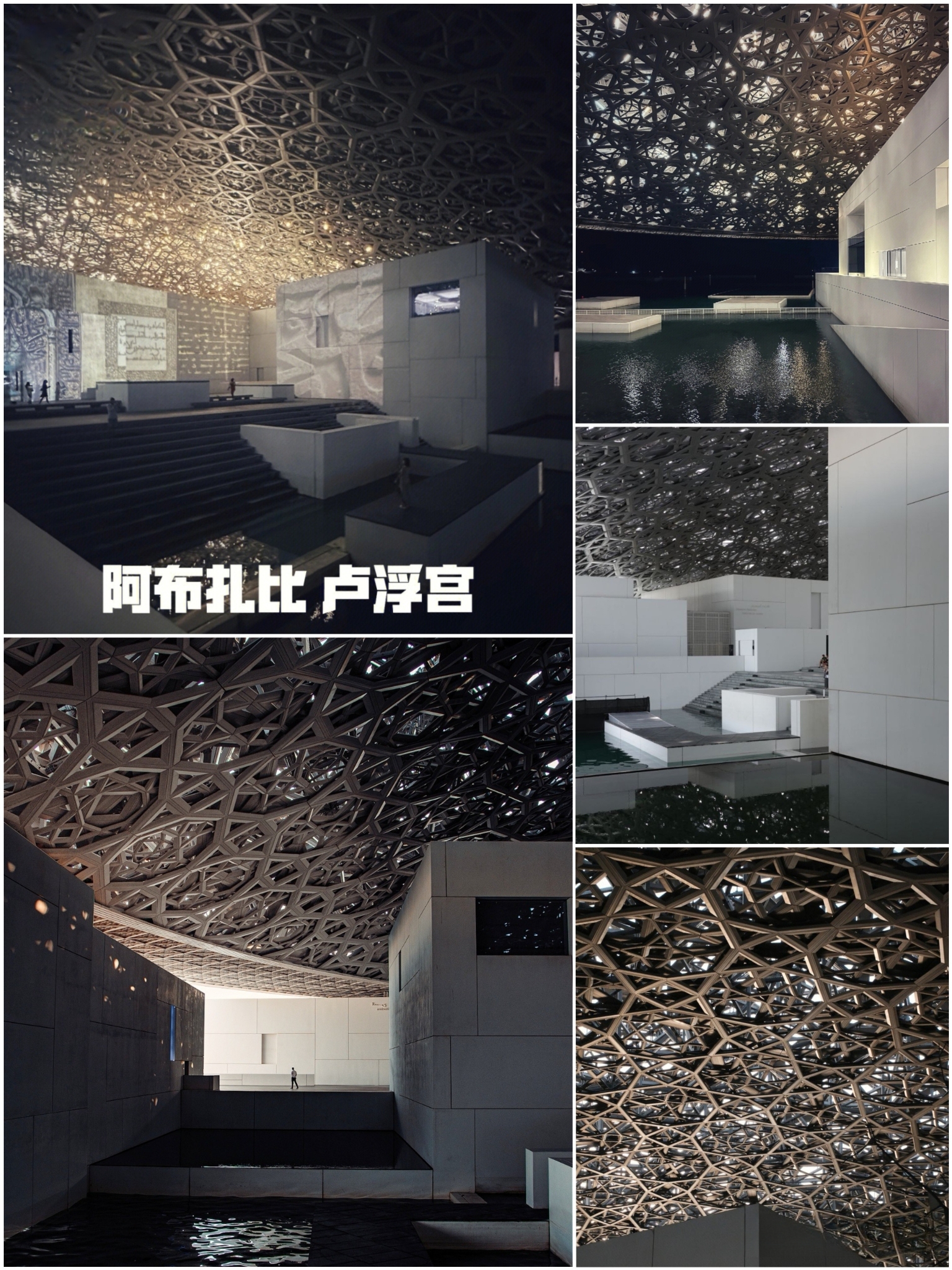

巨幅穹顶与下方主体空间

引入海水的浅水池与主体室内公共空间

动态的空间关系呼应着阿联酋的海洋文明基因,也隐喻着文明在隔绝与交融间的永恒辩证

环绕建筑的浅海水池并非装饰,而是经过精密计算的光线反射装置

池水将穹顶的星形图案二次投射到建筑立面上,形成虚实交织、如梦如幻的立体星图

建筑基座沉入海水中的设计暗藏玄机,退潮时建筑与陆地相连,涨潮时则化身海上孤岛。动态的空间关系呼应着阿联酋的海洋文明基因,也隐喻着文明在隔绝与交融间的永恒辩证。环绕建筑的浅海水池并非装饰,而是经过精密计算的光线反射装置,池水将穹顶的星形图案二次投射到建筑立面上,形成虚实交织、如梦如幻的立体星图。而这种光影效果随着时间、季节的变化而不断演变,使建筑仿若成为一个动态的艺术装置。

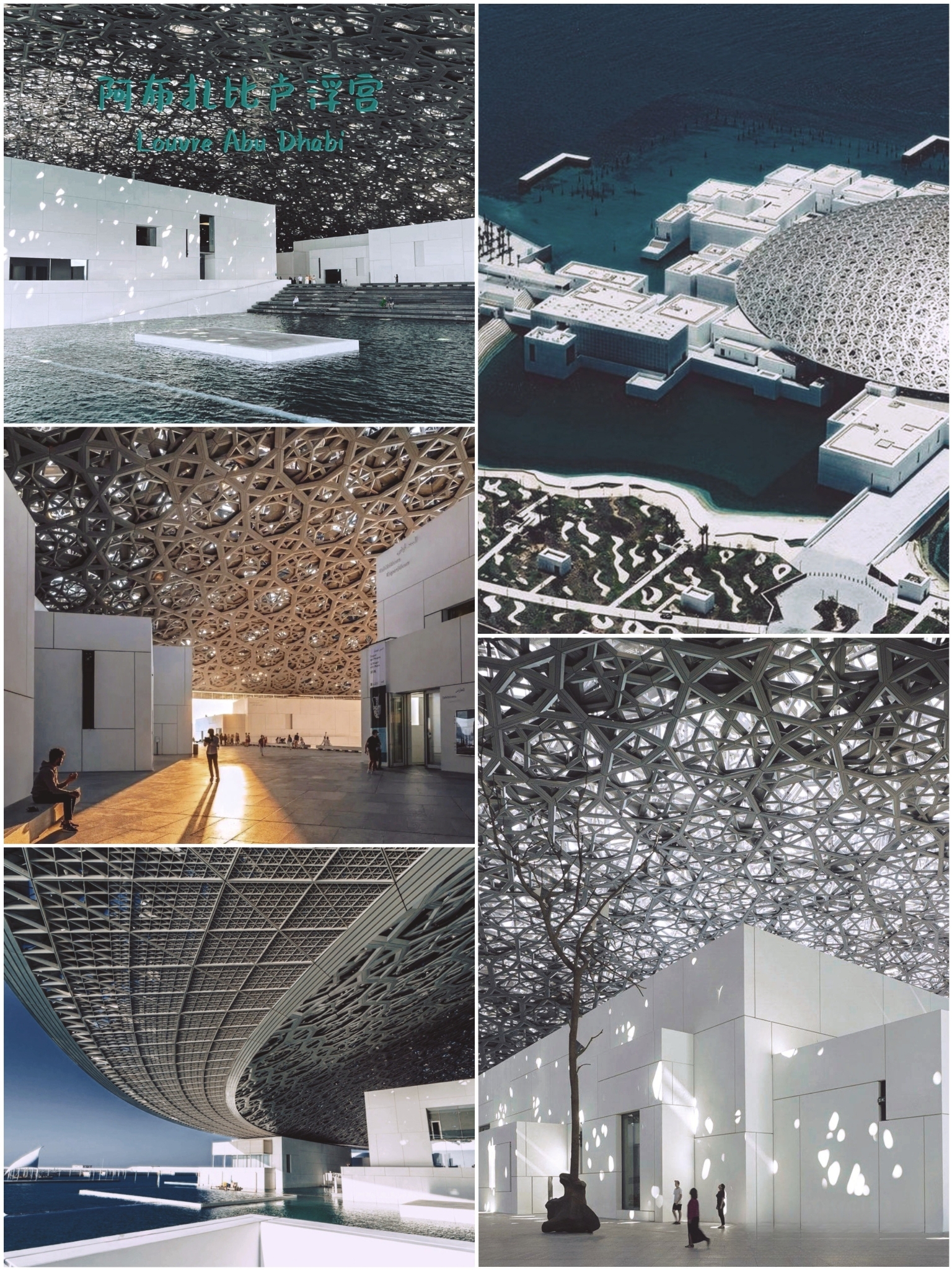

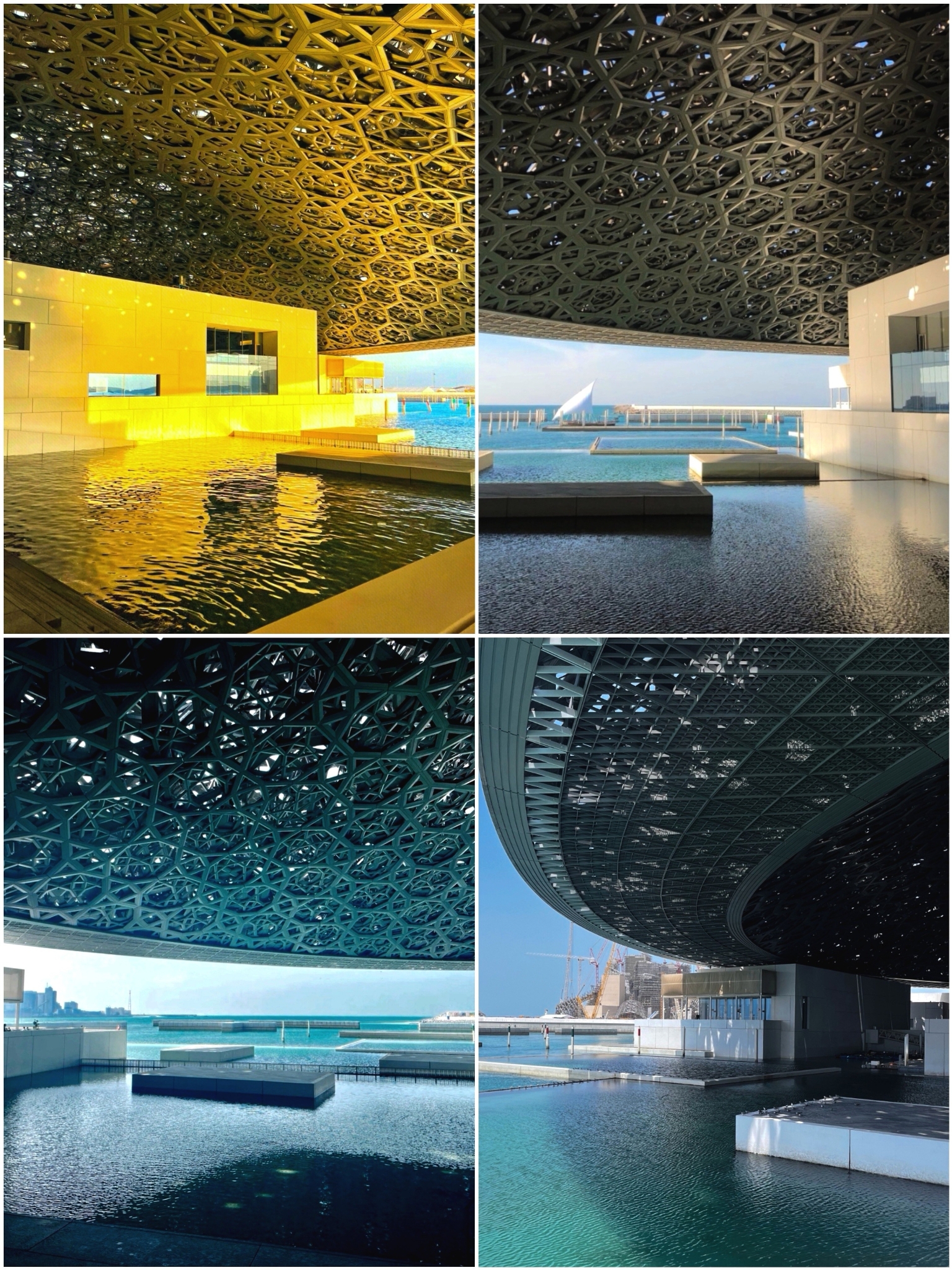

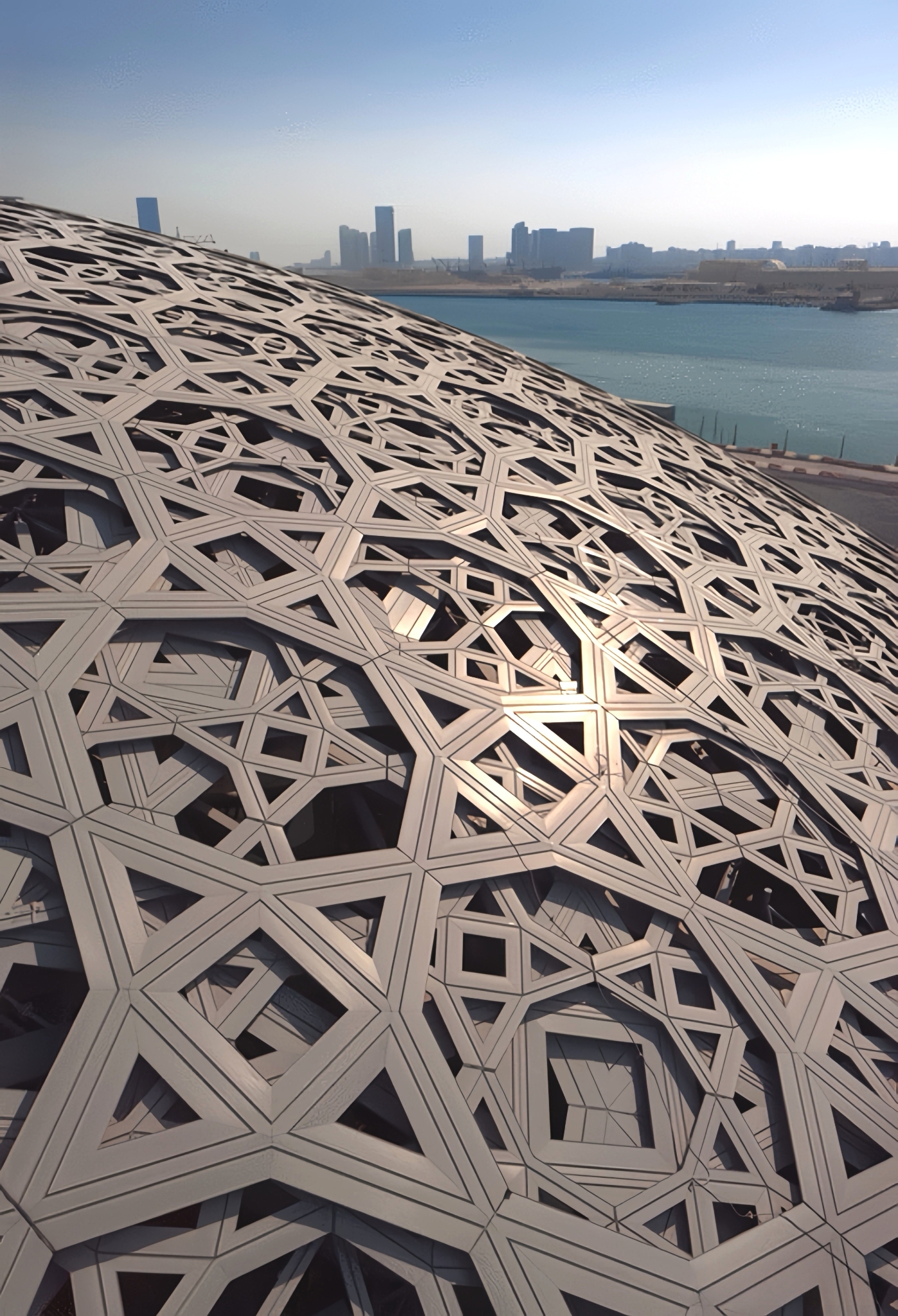

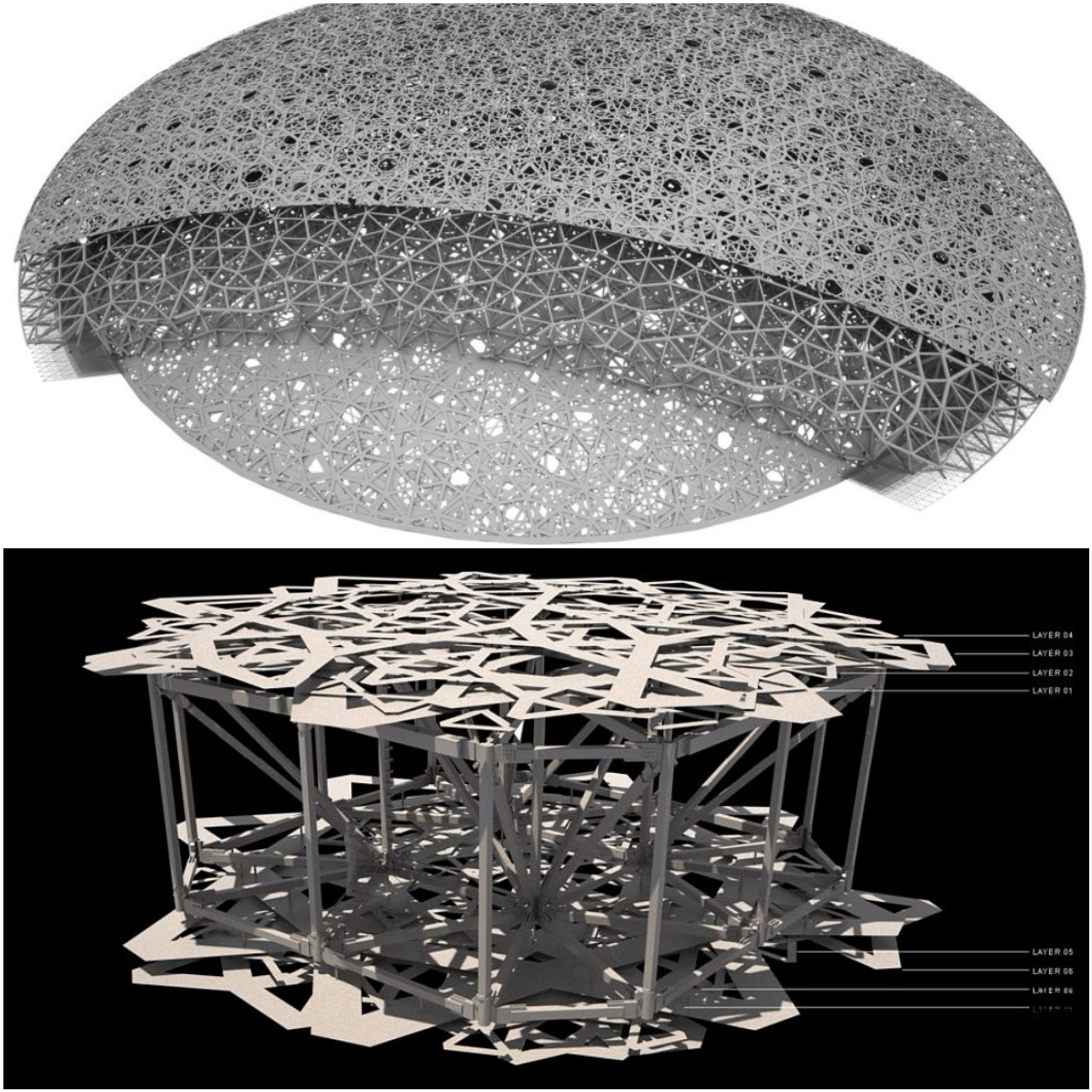

从技术角度来看,穹顶的建造绝对是一项现代工程奇迹

直径达180米的巨型穹顶覆盖了博物馆之城的主体,其令人惊叹地由8层7850个星形构件交织叠合

穹顶结构剖视图,包括4个不锈钢外层和4个铝制内层

穹顶每片星形构件均经过参数化设计和数控切割组装,以确保阳光穿透时能在地面、墙面投射出精确的几何光斑

日照时分的穹顶上空,数万个镂空节点将光线分解成无数跃动的“光之雨”

从技术角度来看,穹顶的建造绝对是一项现代工程奇迹:直径达180米的巨型穹顶覆盖了博物馆之城的主体,其令人惊叹地由8层7850个星形构件交织叠合,包括4个不锈钢外层和4个铝制内层,使阳光透过复杂几何图案的穹顶呈现光影的交织的效果;这座重达7500吨的金属蕾丝穹顶,每片星形构件均经过参数化设计并通过精确的数控切割和组装,以确保阳光穿透时能在地面、墙面投射出精确的几何光斑;日照时分的穹顶上空,7.8万个镂空节点将光线分解成无数跃动的“光之雨”,令人惊叹地在室内编织出不断变幻的光影织锦。

惊艳璀璨的“光之雨”,成为了建筑设计最典型的特征之一

穹顶设计灵感来自于阳光穿过阿联酋茂密的棕榈林

建筑室内令人叹为观止的光影交织效果

夜间的效果尤其令人惊艳,仿若7850颗璀璨跳跃的珍珠洒落在阿布扎比璀璨的天际线中

穹顶设计灵感来自于阳光穿过阿联酋茂密的棕榈林。复杂的纹理以极其深入的几何学研究为基础,结构工程师将穹顶上的图案在8个重叠的层面上以多种尺寸和角度重复排布,使射入的每一束光线都必须经过8个层次的过滤,然后逐渐淡出。随着日照路径的变化,穹顶最终呈现出奇异而梦幻效果,夜间的效果尤其令人惊艳,仿若7850颗闪亮跳跃的珍珠洒落在阿布扎比璀璨的天际线中,而“光之雨”也成为了建筑设计最典型的特征之一。

从入口的宏大中庭到私密的展厅,再到开阔的海景平台,精心设计的空间序列节奏感强烈

整个穹顶只用了4座墩柱进行支撑,墩柱被隐藏于建筑内部,从而使穹顶呈现出飘浮着般的错觉

水元素的引入是空间设计的另一惊艳之处,诠释了不同文明如水般流动、交融的特性

在结构上整个穹顶只用了4座墩柱进行支撑,每座间隔为110米,这些墩柱被隐藏于建筑内部,从而使穹顶呈现出飘浮般的错觉;建筑内部的空间序列经过精心设计,从入口的宏大中庭到私密的展厅,再到开阔的海景平台,形成了一种节奏感强烈的空间体验,让观者在不同文明的对话中获得思考的间隙;水元素的引入是空间设计的另一惊艳之处,建筑群落在海水中若隐若现,荡漾的池水在室内二次投射出梦幻般的光影,诠释并寓意了不同文明如水般流动、交融的特性。

建筑没有简单地复制传统形式,而是通过现代语言重新诠释了文化的精髓

室内的展厅与画廊,在建筑光影效果让人惊艳的同时别忘了它是一座博物馆

阿布扎比卢浮宫的独特的设计语言体现了对阿拉伯文化身份的深刻思考:建筑没有简单地复制传统形式,而是通过现代语言重新诠释了文化的精髓,穹顶的光影效果让人联想到清真寺中的影像,但又被赋予了新的内涵;而传统的阿拉伯庭院被重新诠释为开放的中庭空间,传统的几何图案被转化为现代的结构语言。

真正的建筑奇迹,不在于征服自然,而在于对文化本质深刻理解的基础上,让人重新发现天地间永恒的诗意

这座用光雕刻时间的建筑,也许会令人感悟到:真正的建筑奇迹,不在于征服自然,而在于对文化本质深刻理解的基础上,让人重新发现天地间永恒的诗意。

17 格拉茨艺术馆 Kunsthaus Graz【奥地利】

格拉茨艺术馆 Kunsthaus Graz【奥地利】

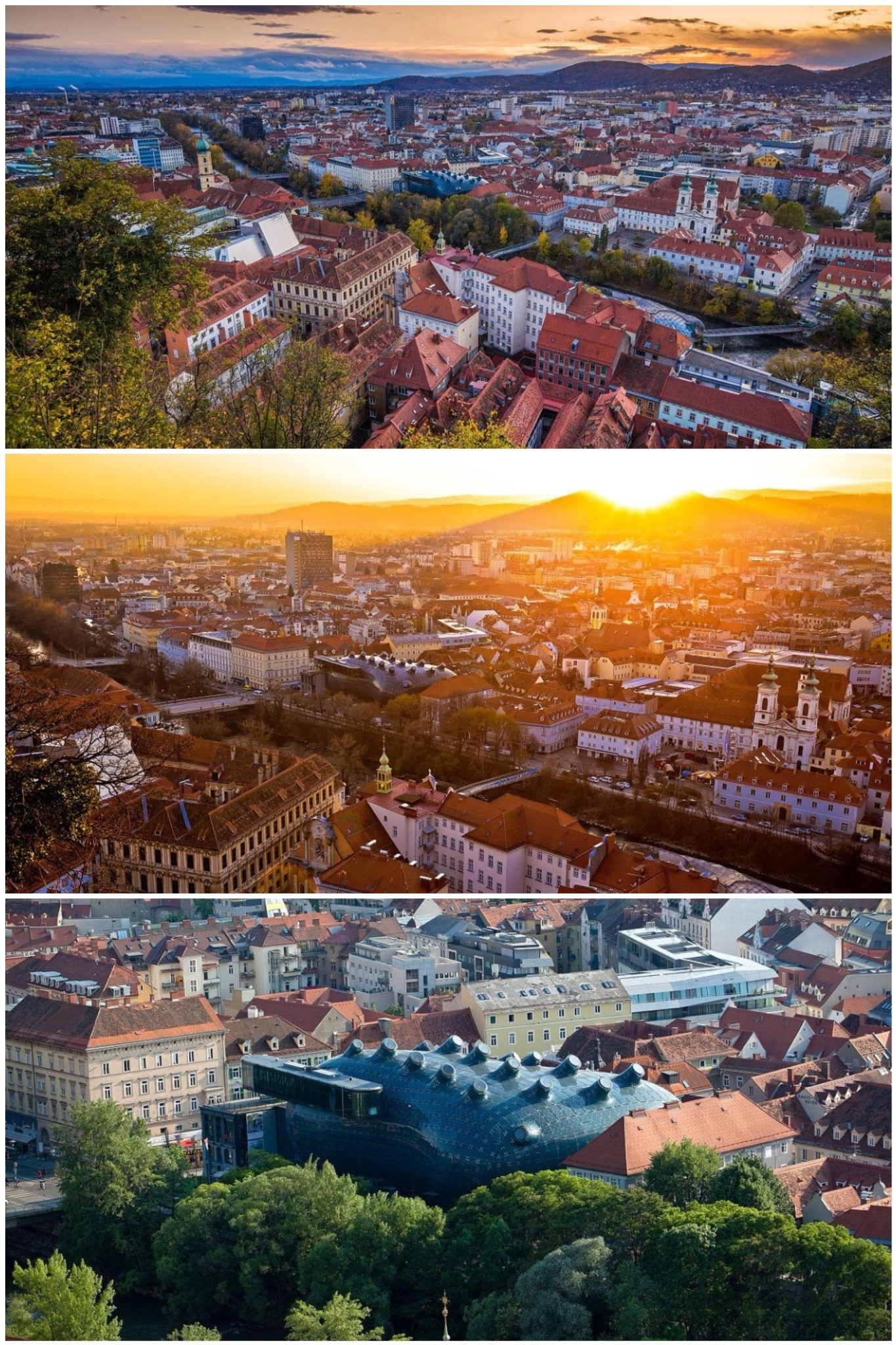

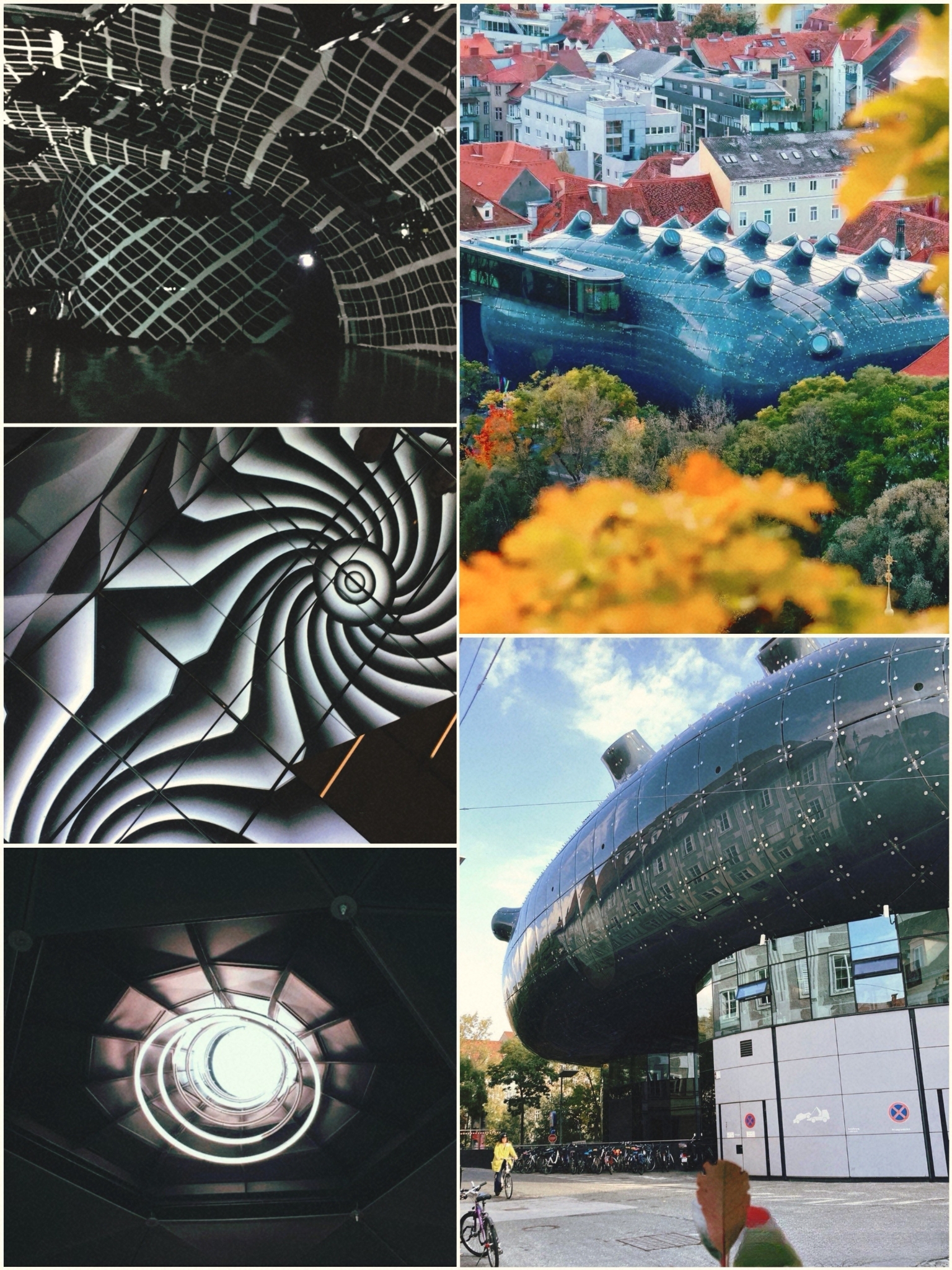

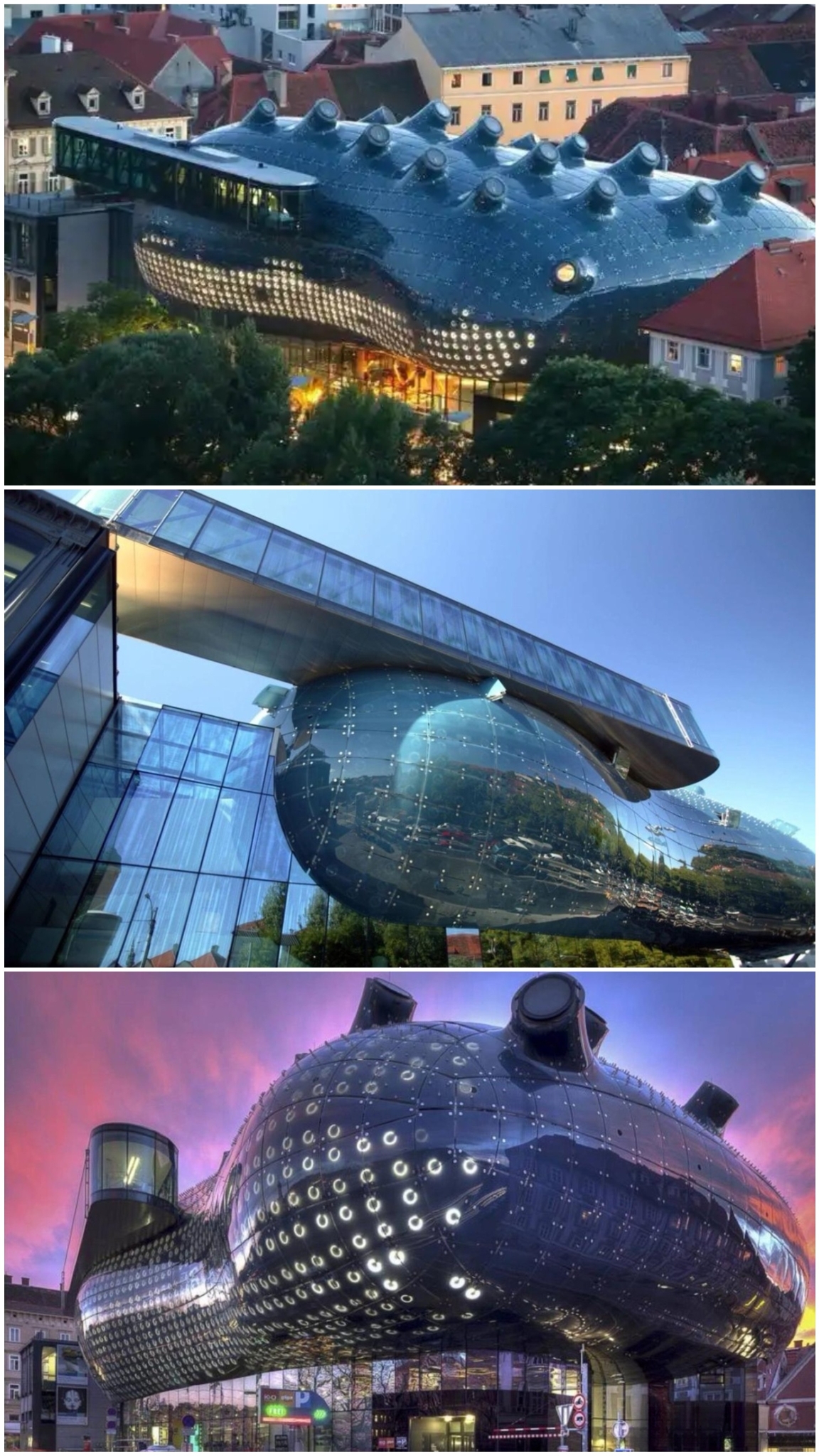

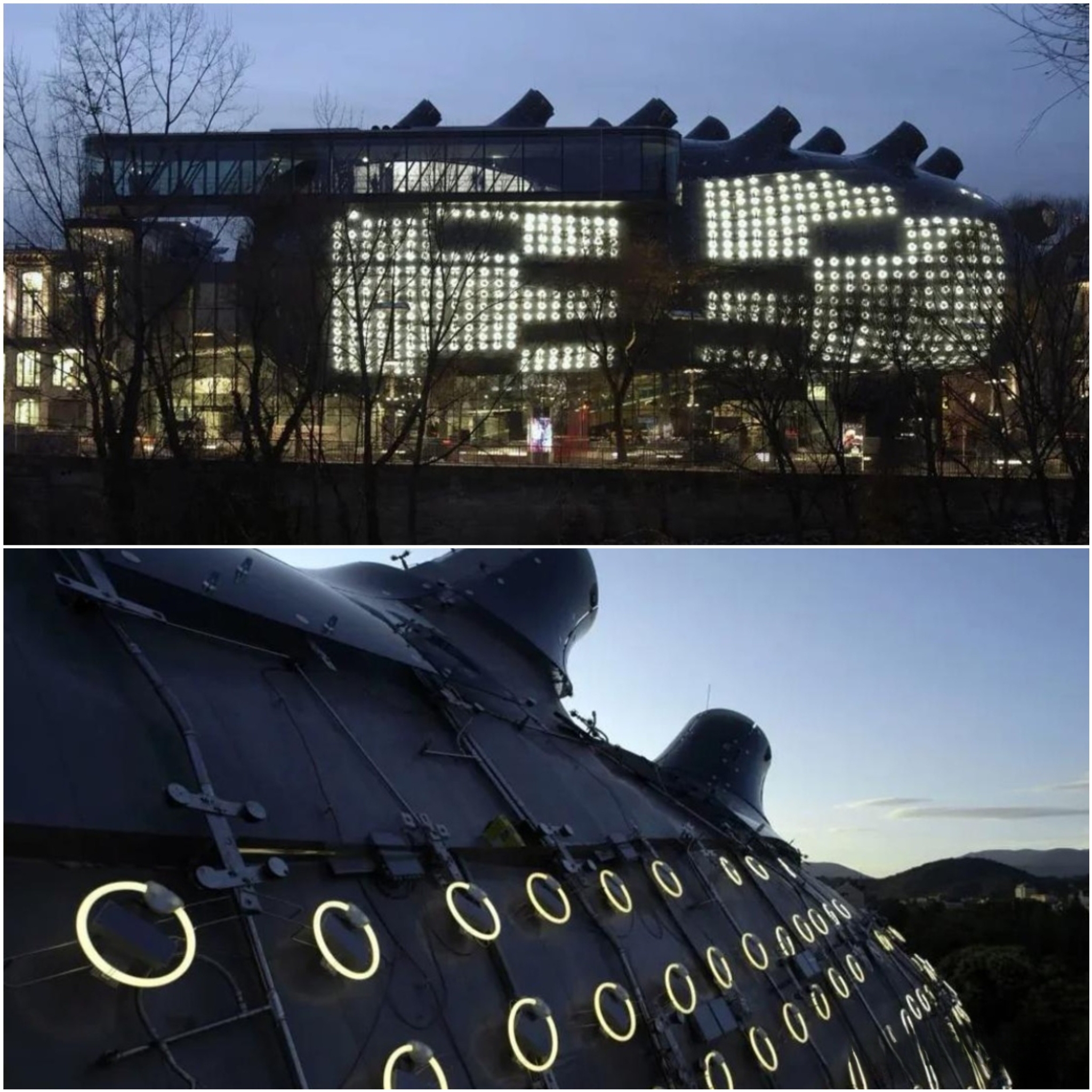

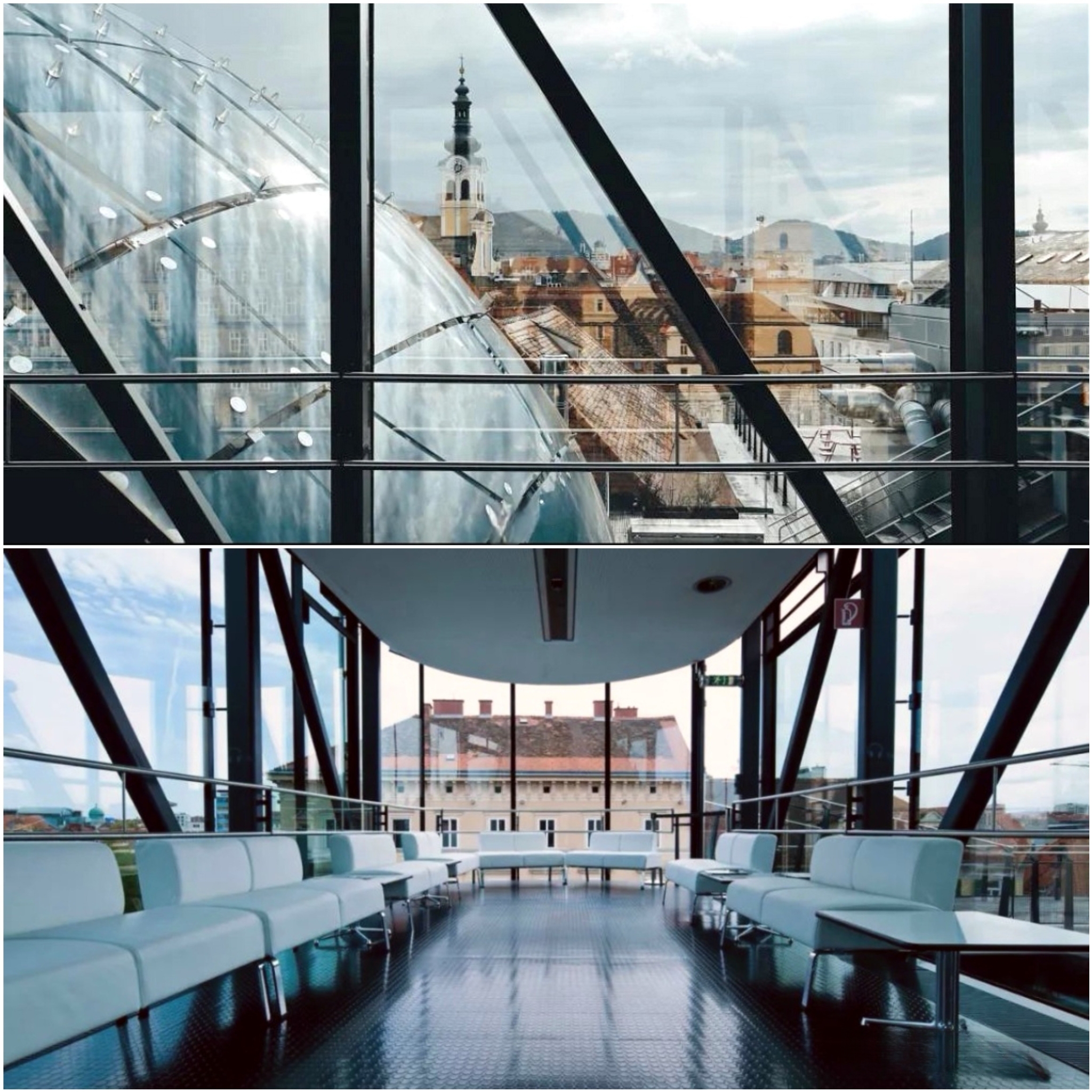

在被誉为“欧洲文化之都”的奥地利格拉茨出现这样一座怪异的建筑,令人瞠目结舌

如外星“蠕虫”的外观,身披蓝色铠甲,舞动圆孔触角,匍匐前行,在周边红顶尖塔建筑的映衬下扎眼醒目

在被誉为“欧洲文化之都”的奥地利格拉茨出现这样一座怪异的建筑,令人瞠目结舌。作为欧洲现存的最大的中世纪内城,其完整保留了巴洛克风格的古城面貌,但这座位于穆尔河畔的艺术馆,仿若一条降临地球的外星“蠕虫”,身披蓝色铠甲,舞动圆孔状的触角,匍匐于古城一隅,在周边红顶尖塔建筑的映衬下扎眼醒目。倘若有人说是与周边环境有机共融、和谐共存,那铁定是睁眼瞎。

奥地利格拉茨艺术馆与周边城市景观

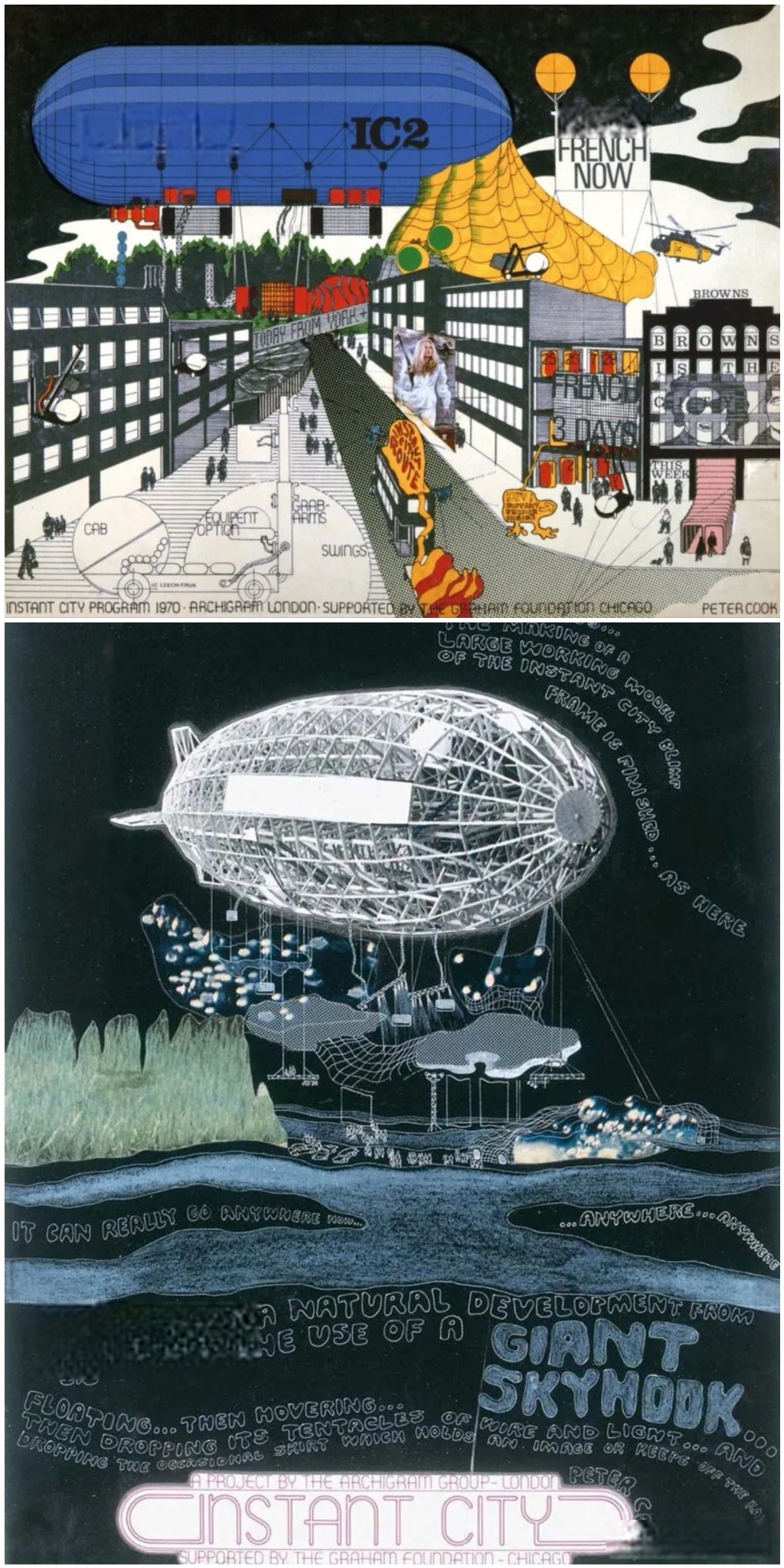

设计的理念从建筑电讯派“既时城市”--由飞艇运输的游牧文化中心等设想中汲取了灵感

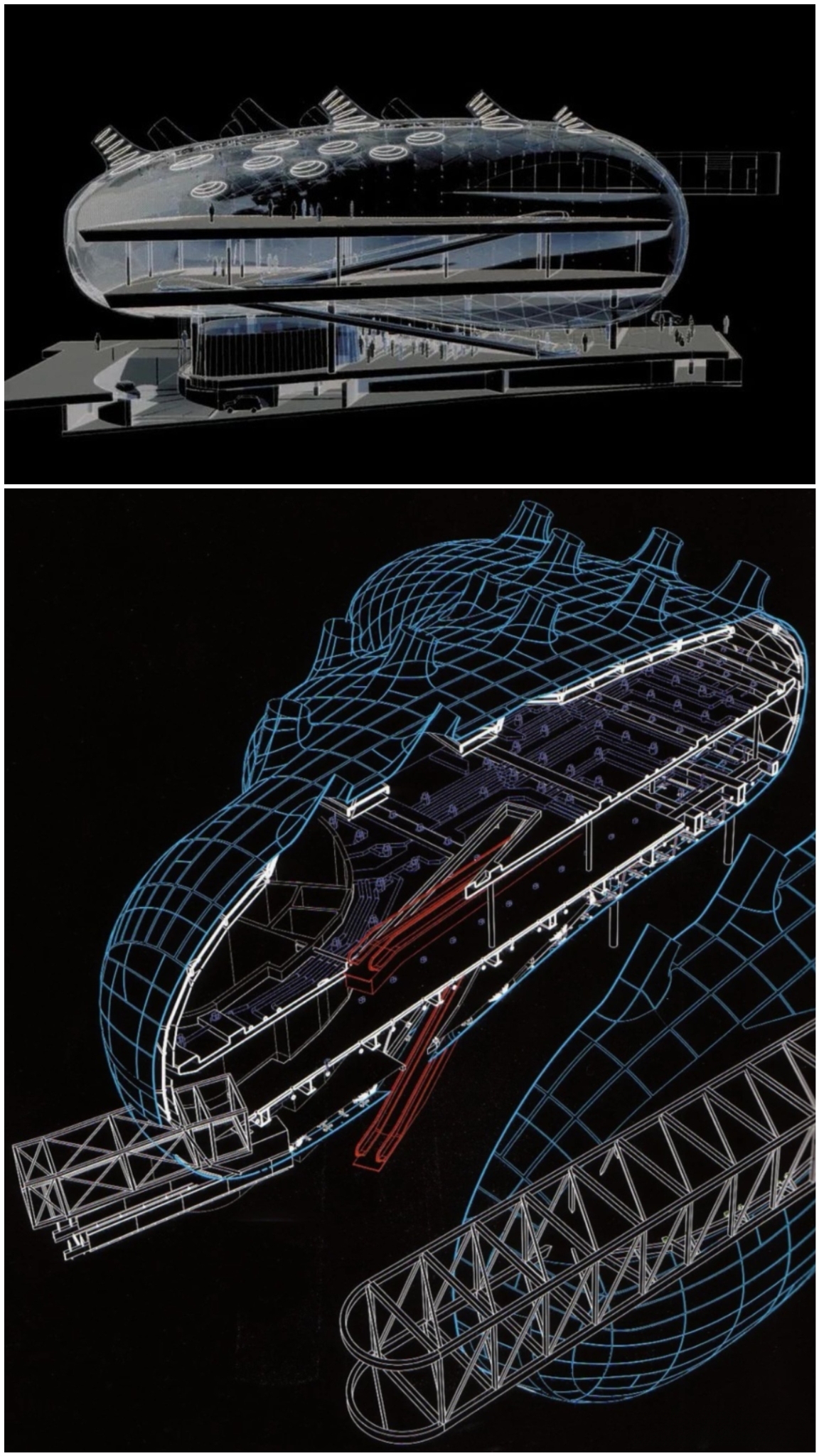

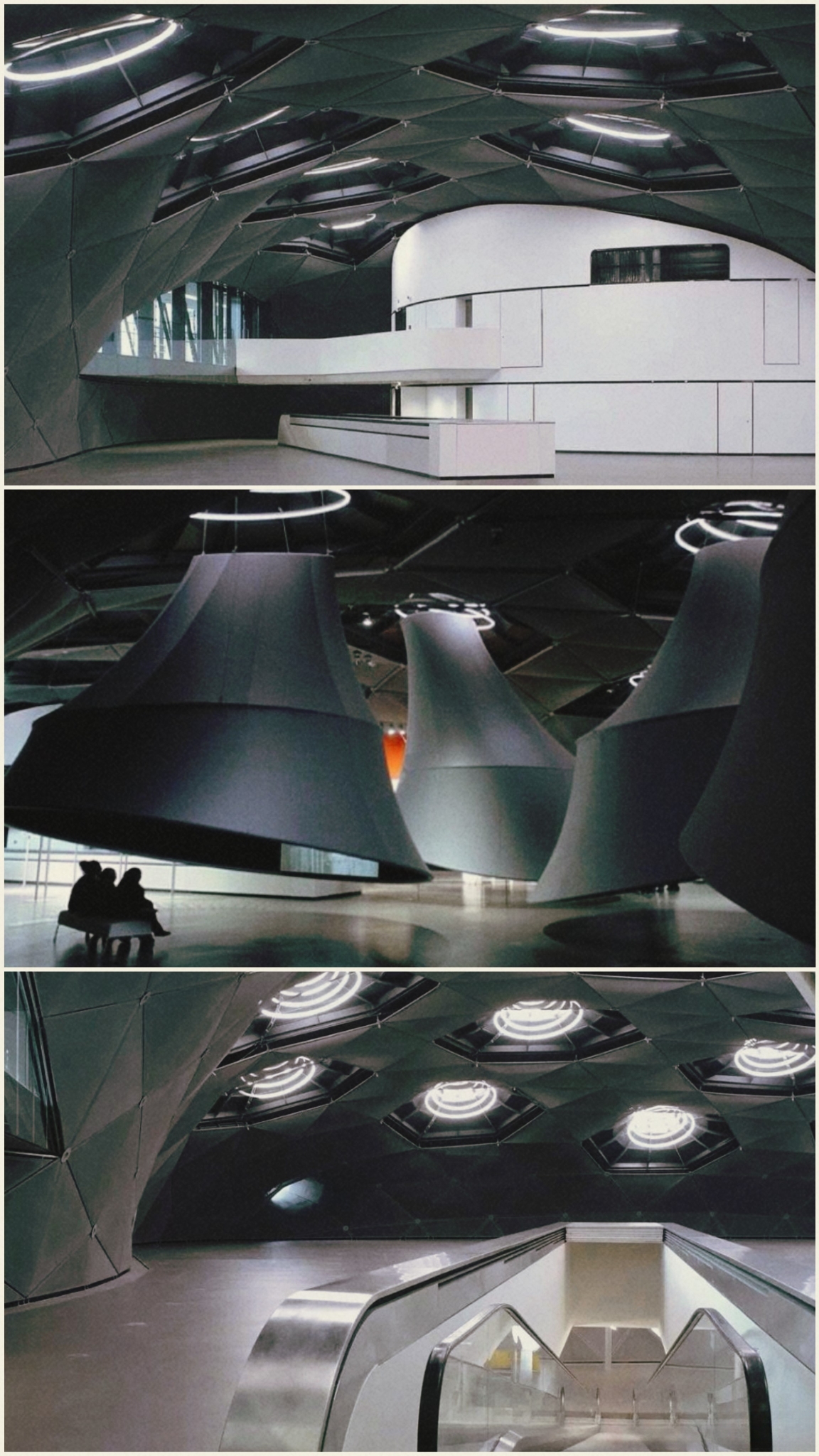

建筑剖面透视及轴侧图

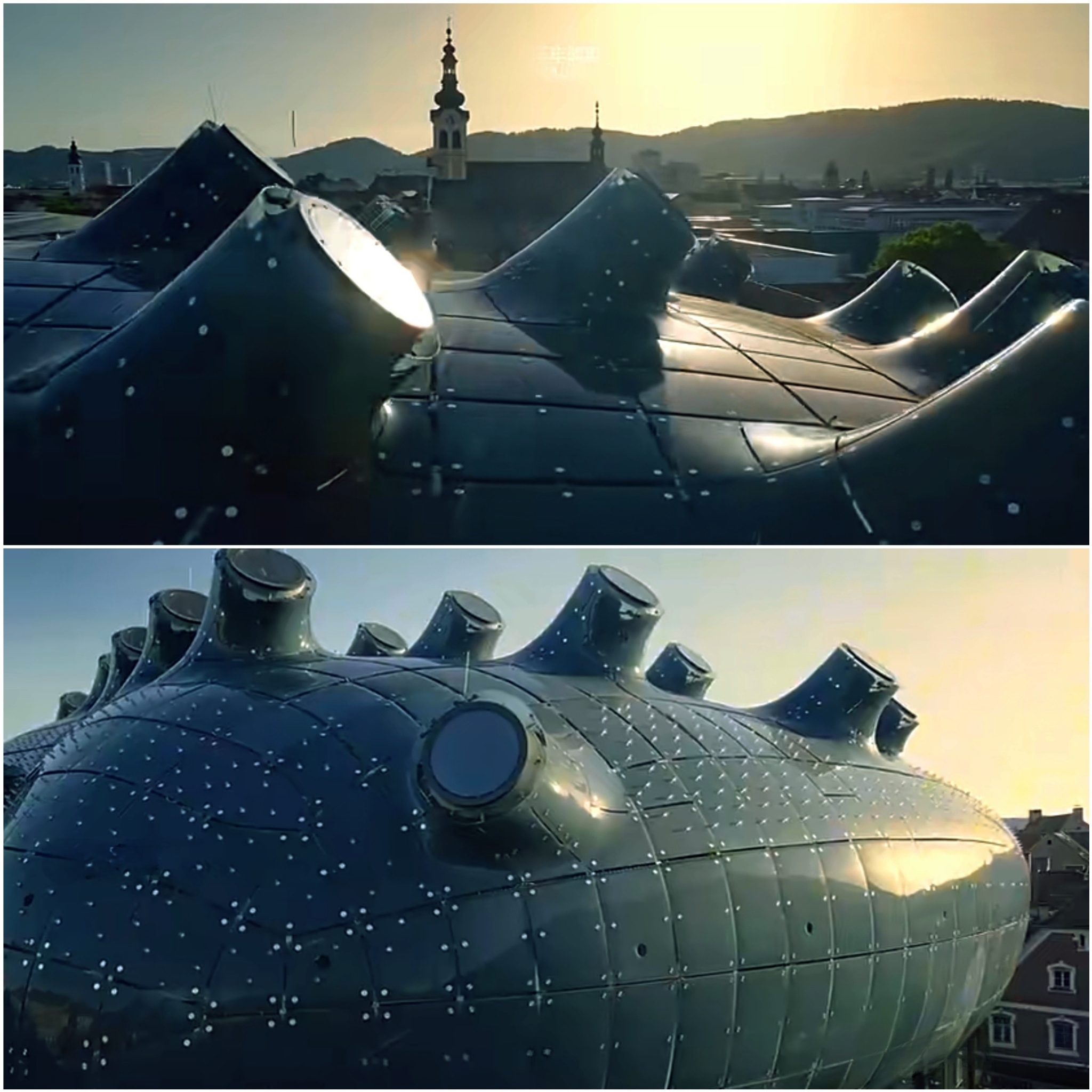

建筑3D建模展示的不规则圆润柔滑曲面

建筑施工场景,钢框架砼结构+玻璃幕墙,表皮为特制亚克力玻璃面板

在1999年的国际设计竞赛招标中,奥地利评审团在102份不乏全球知名建筑事务所的投稿中,一致选中了英国建筑师彼得·库克Peter Cook和科林·福尔涅Colin Fournier的大胆设计,为何?给出的理由“并非因为其顺应了城市建筑的传统,而是大胆挑战了当时的传统”,也许是厌倦了千篇一律的沉闷古典元素,奥地利人希冀借此作为打破传统的尝试,“旨在通过新旧融合激发城市活力”。

它并非是丑陋的具象建筑,它的创新理念与刻意模仿的具象有着本质区别

生物形态的设计打破了传统建筑的几何形态,象征着生命、活力和不断变化的可能性

圆润的曲线和柔和的材质,富有亲切感的“友善异形”寓意当代艺术并非遥不可及

“媒体立面”的表皮则表征建筑不再是静态的,而是可以成为信息传播和交流的平台

不要以为这是丑陋的具象建筑,它的创新理念与刻意模仿的具象有着本质区别:生物形态的设计打破了传统建筑的几何形态,象征着生命、活力和不断变化的可能性;圆润的曲线和柔和的材质,富有亲切感的“友善异形”寓意当代艺术并非遥不可及;“媒体立面”的表皮则表征建筑不再是静态的,而是可以成为信息传播和交流的平台。

古城格拉茨与憨厚有趣的艺术馆建筑

不规则的建筑立面多角度俯瞰

圆鼓的“胃”、貌似心脏血管的“管口”、柱状的“针管”与“栓脚”,生动而有趣

建筑夜间展示,胃状体玻璃面板上无数跳跃的光环,颇为惊艳

建筑始建于2000年,2003年落成开放,建筑形态憨厚有趣:中间光滑圆润鼓起的部分称为“胃”,是为展馆的核心场所;屋顶貌似心脏血管的构件称为“管口”,其实为采光天窗;上部一侧的柱状物称之为“针管”,是可以眺望全城的休闲吧;地面部分则称之为“栓脚”,用以支撑上部结构。

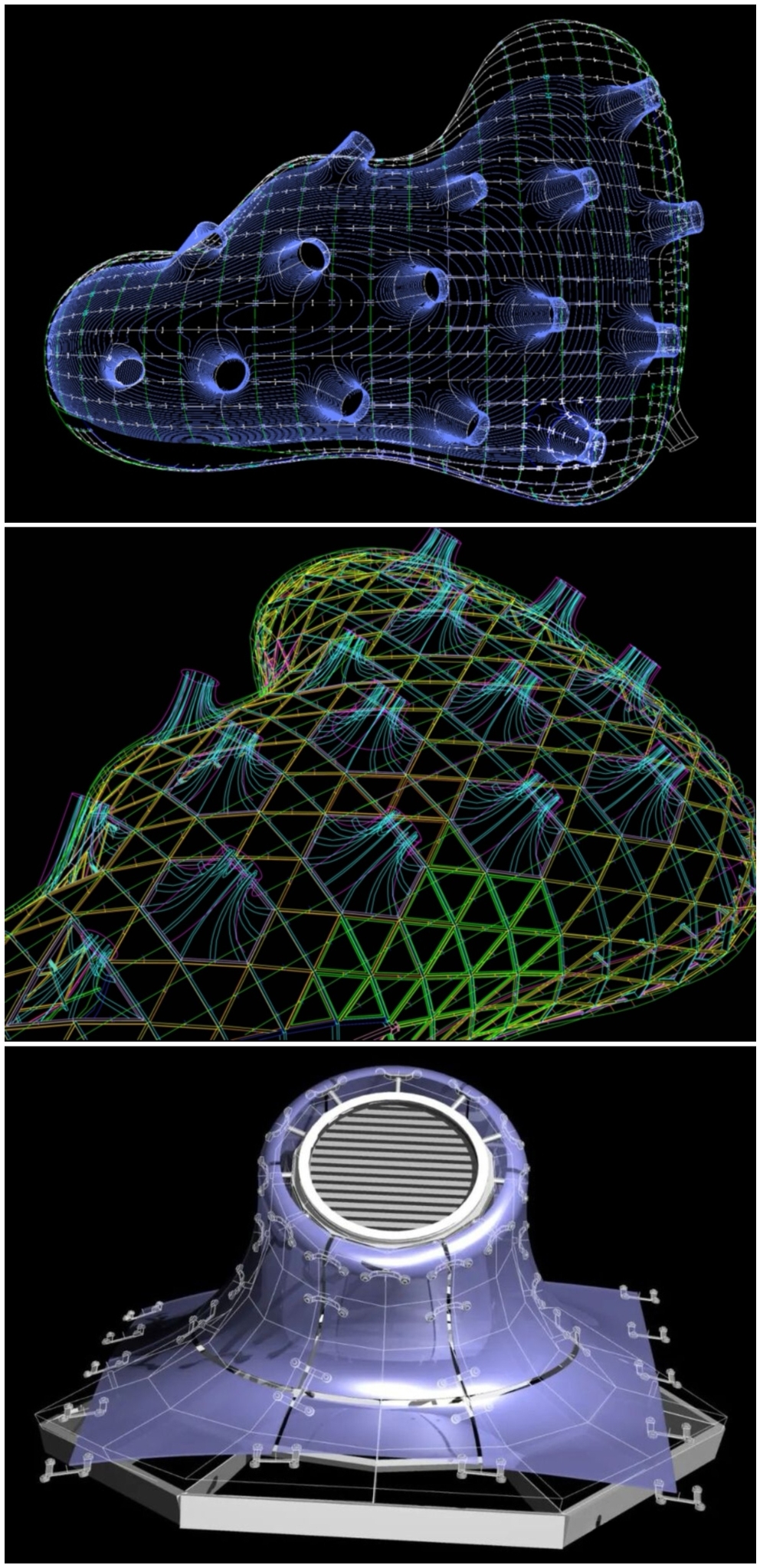

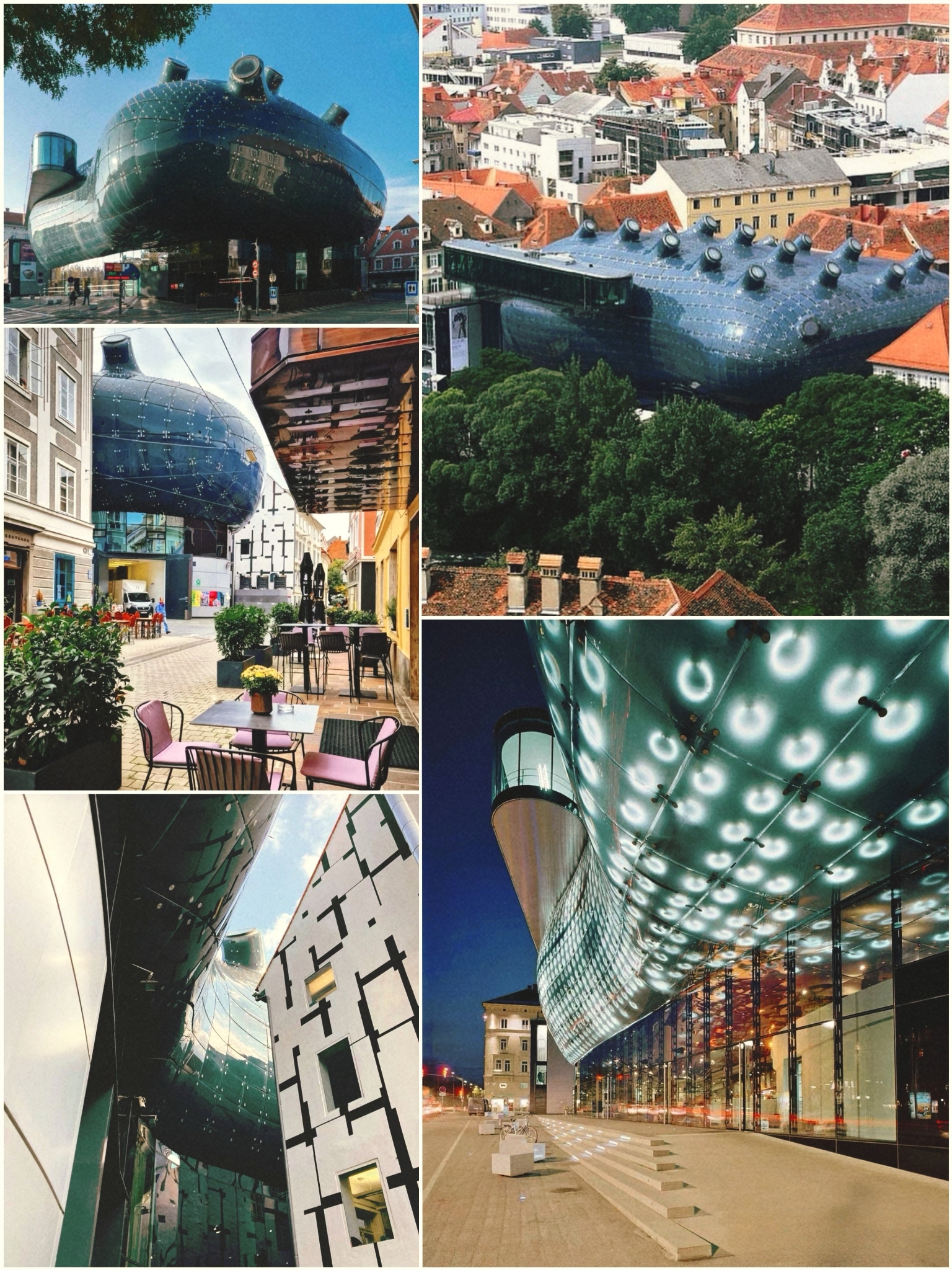

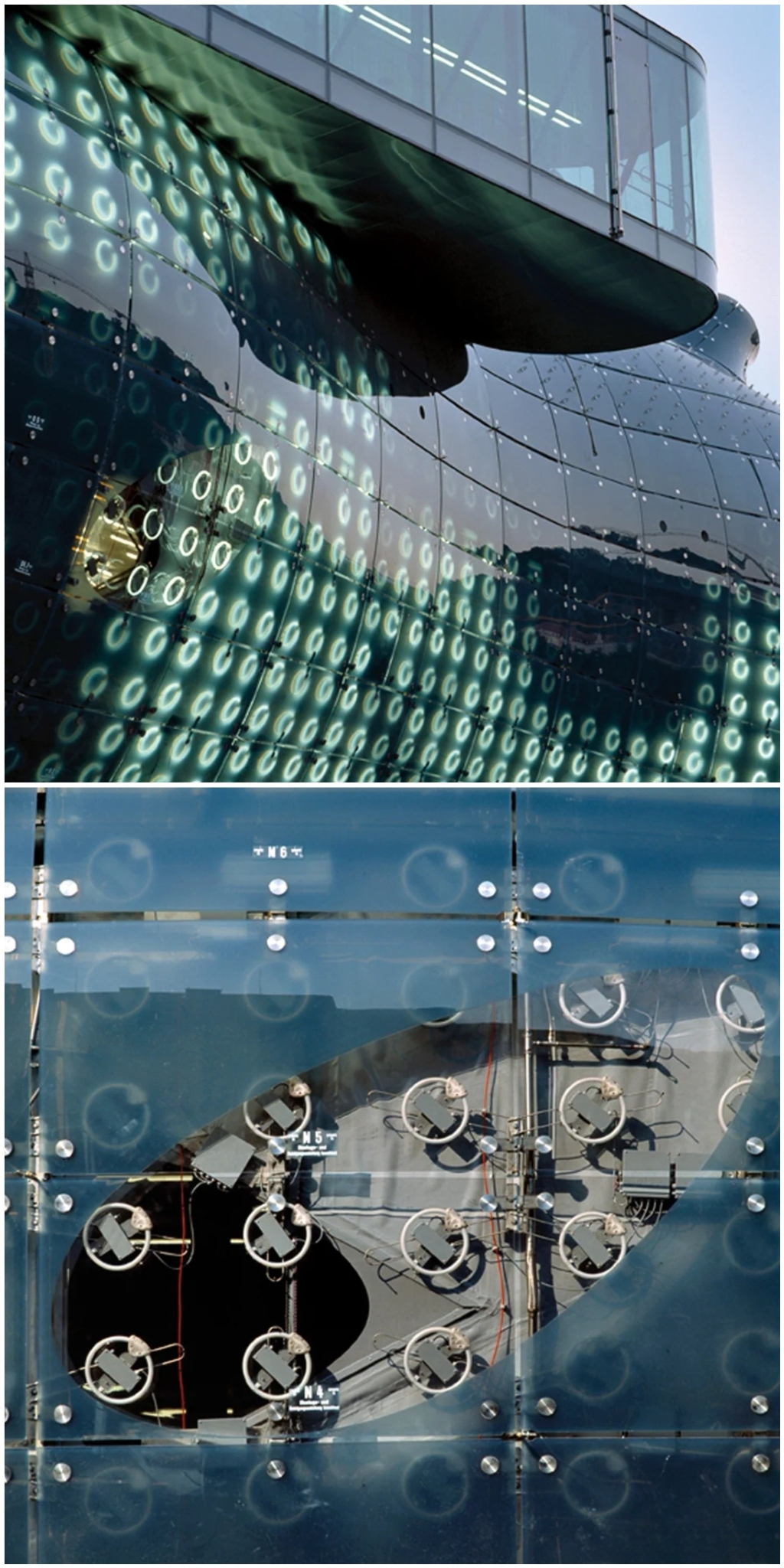

独特的表皮结构光滑圆润,无疑是建筑外观最引人注意的视觉焦点

大尺度像素风格的媒体立面,由特制的虹彩亚克力玻璃面板所构成

荧光灯安装在双层玻璃幕墙之间,外层玻璃起到保护作用,内层玻璃白色圆点起到漫反射作用

大块媒体立面在当年被视为潮流,通过编程可呈现各种动态图像、文字和动画,仿若一个巨大的显示屏

独特的表皮结构光滑圆润,无疑是建筑外观最引人注意的视觉焦点:大尺度像素风格的媒体立面,由1288块特制的虹彩亚克力玻璃面板所构成,总共容纳了930个荧光灯环;荧光灯安装在双层玻璃幕墙之间,外层玻璃起到保护作用,内层玻璃白色圆点起到漫反射作用,使灯光更加柔和均匀;大块的媒体立面在当年被视为潮流,通过编程可以呈现各种动态图像、文字和动画,将建筑立面变成一个巨大的显示屏,在提供艺术馆的活动信息的同时,也增强了互动性与公众的参与性。

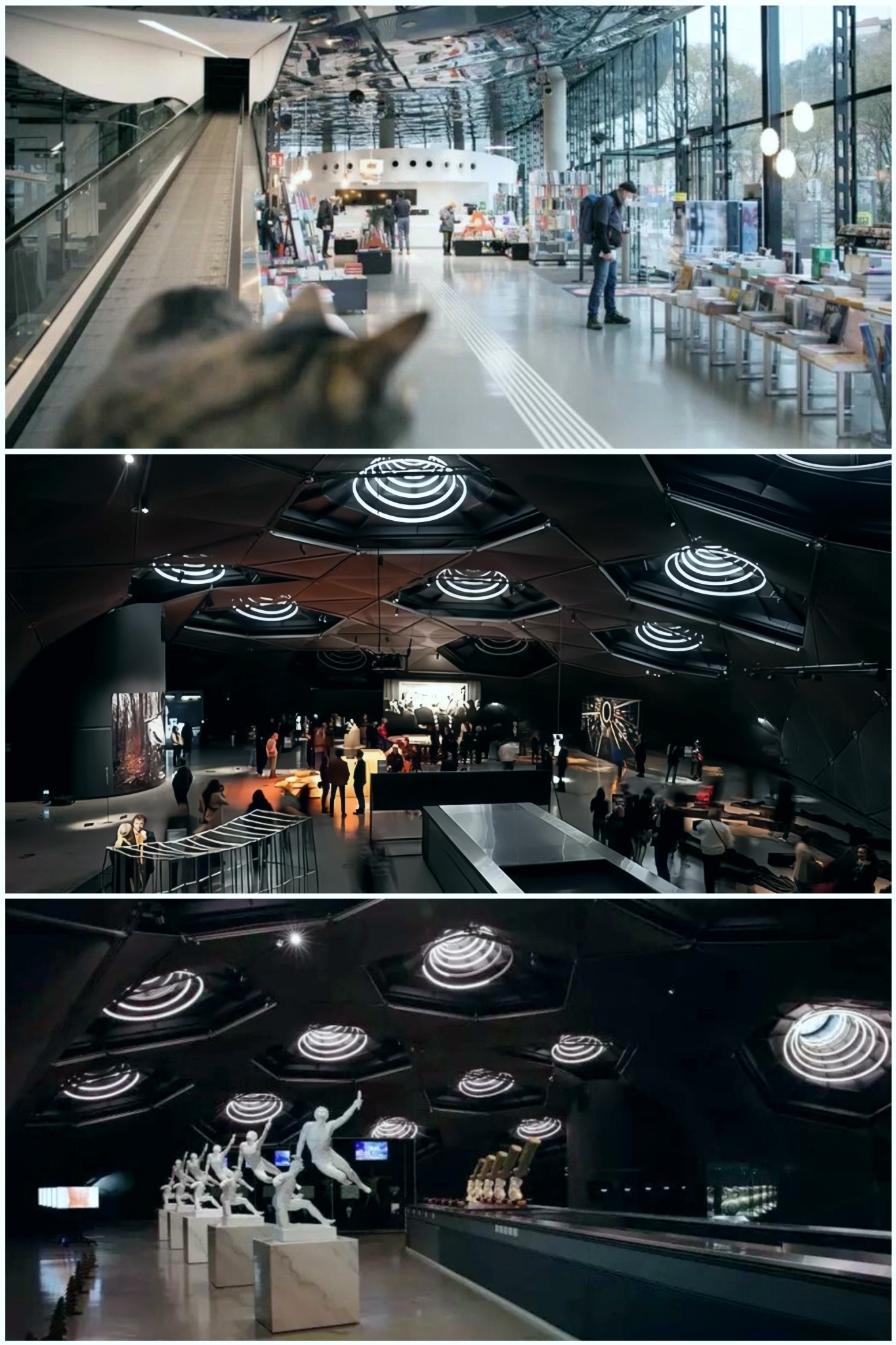

整个大厅均为无柱型设计,大厅需要的自然光由屋顶探出的15根管口提供

大厅中移动式斜坡道,直通胃部分的展厅,从而营造出一种被“吞”到胃里的戏剧感

建筑上方一侧的“针管”,是可以眺望全城的休闲吧

从“针管”处眺望格拉茨古城

艺术馆中没有藏品,没有永久性展览,没有永久性仓库,更没有所谓的研究机构,令人惊讶

“进入未知”是烙印于格拉茨艺术馆的设计理念之一,也是艺术馆乃至这座城市展现给全世界最独特的名片

整个大厅均为无柱型设计,大厅需要的自然光由屋顶探出的15根管口提供;大厅中移动式斜坡道,使游者可顺着斜坡道缓缓移动到胃部分的展厅,从而营造出一种被“吞”到胃里的戏剧感;此外,在格拉茨艺术馆中没有藏品,没有永久性展览,没有永久性仓库,更没有所谓的研究机构。“进入未知”,是烙印于格拉茨艺术馆的设计理念之一,也是艺术馆乃至这座城市展现给全世界最独特的名片。

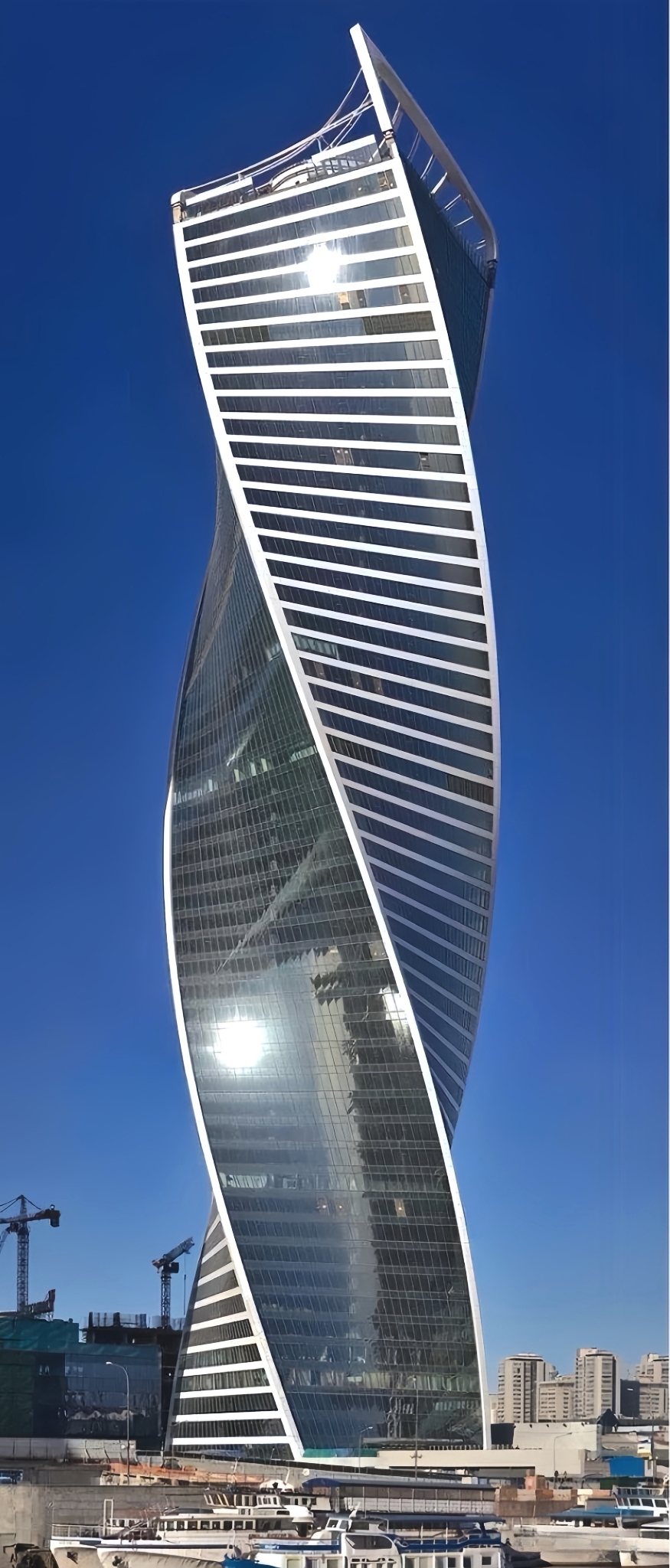

18 莫斯科进化之塔Evolution Tower【俄罗斯】

莫斯科进化之塔Evolution Tower【俄罗斯】

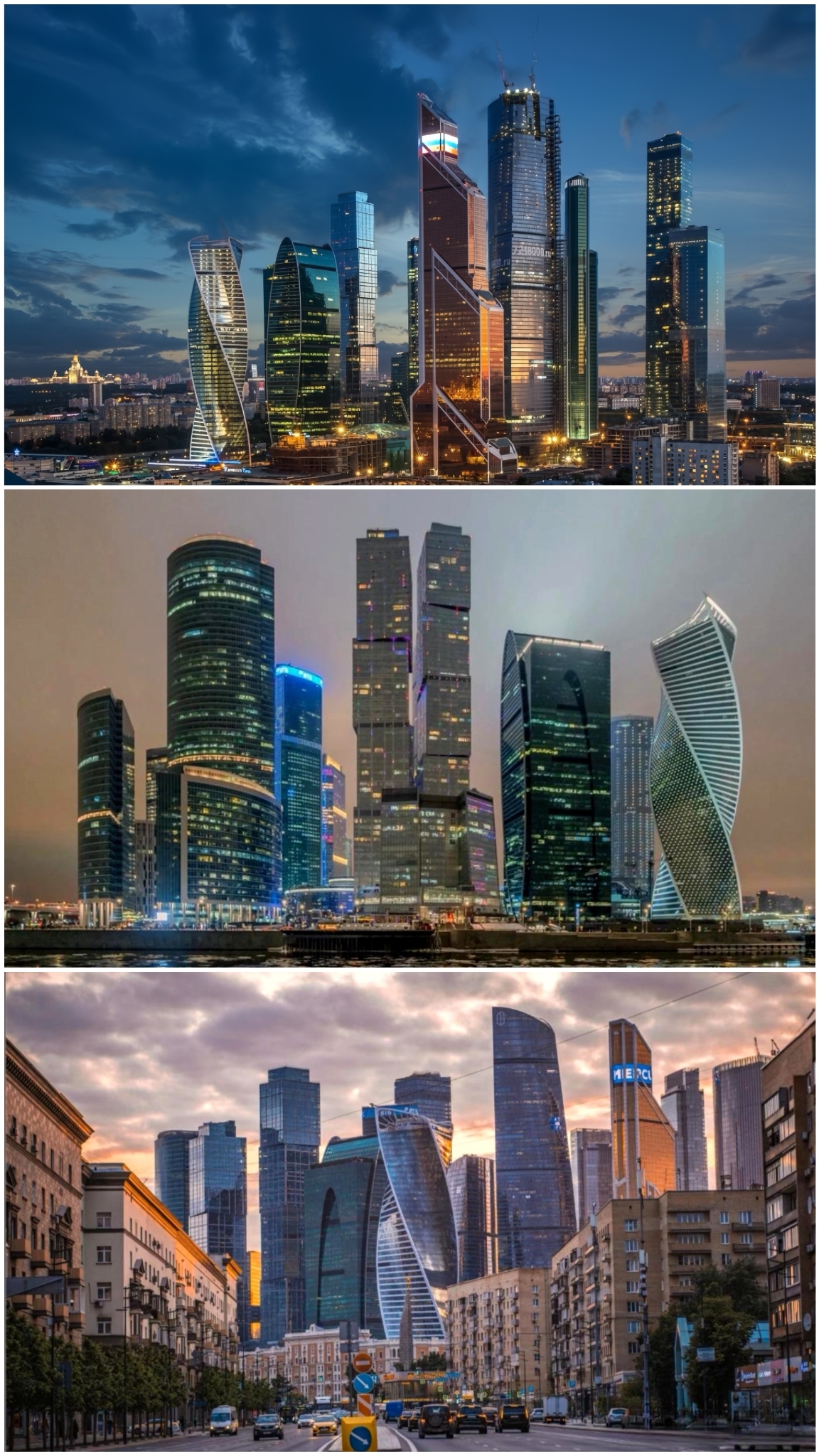

独特的双螺旋形旋转结构,在莫斯科国际商务中心的天际线中“扭”出了令人惊叹的视觉奇观

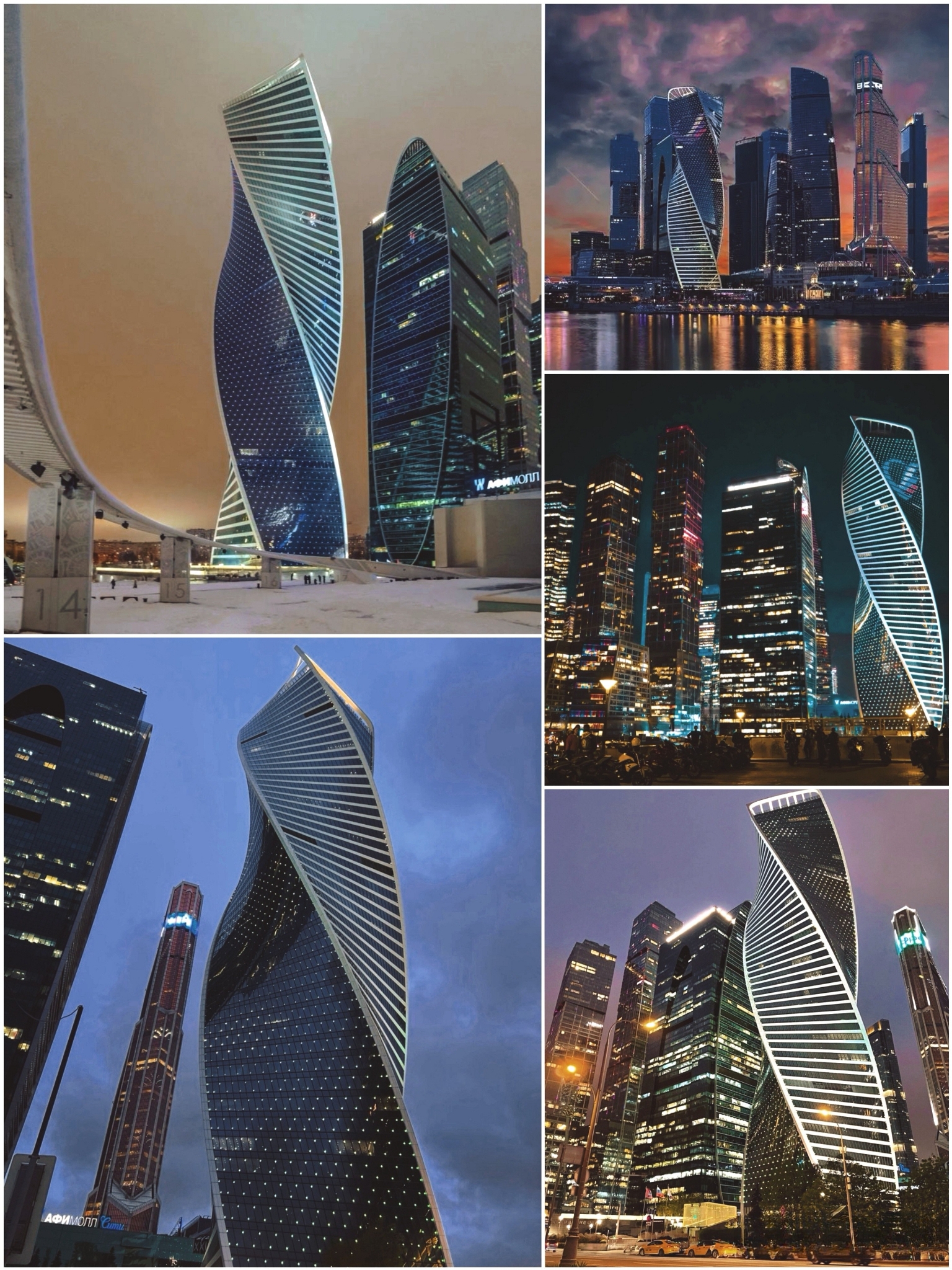

莫斯科国际商务中心MIB恢弘壮美的天际线

夜色中独特的螺旋扭曲结构,出奇的醒目

落成于2015年的这座塔楼,以独特的双螺旋形旋转结构,在莫斯科国际商务中心MIB的天际线中“扭”出了令人惊叹的视觉奇观,被视为建筑和结构设计融合创新之典范。

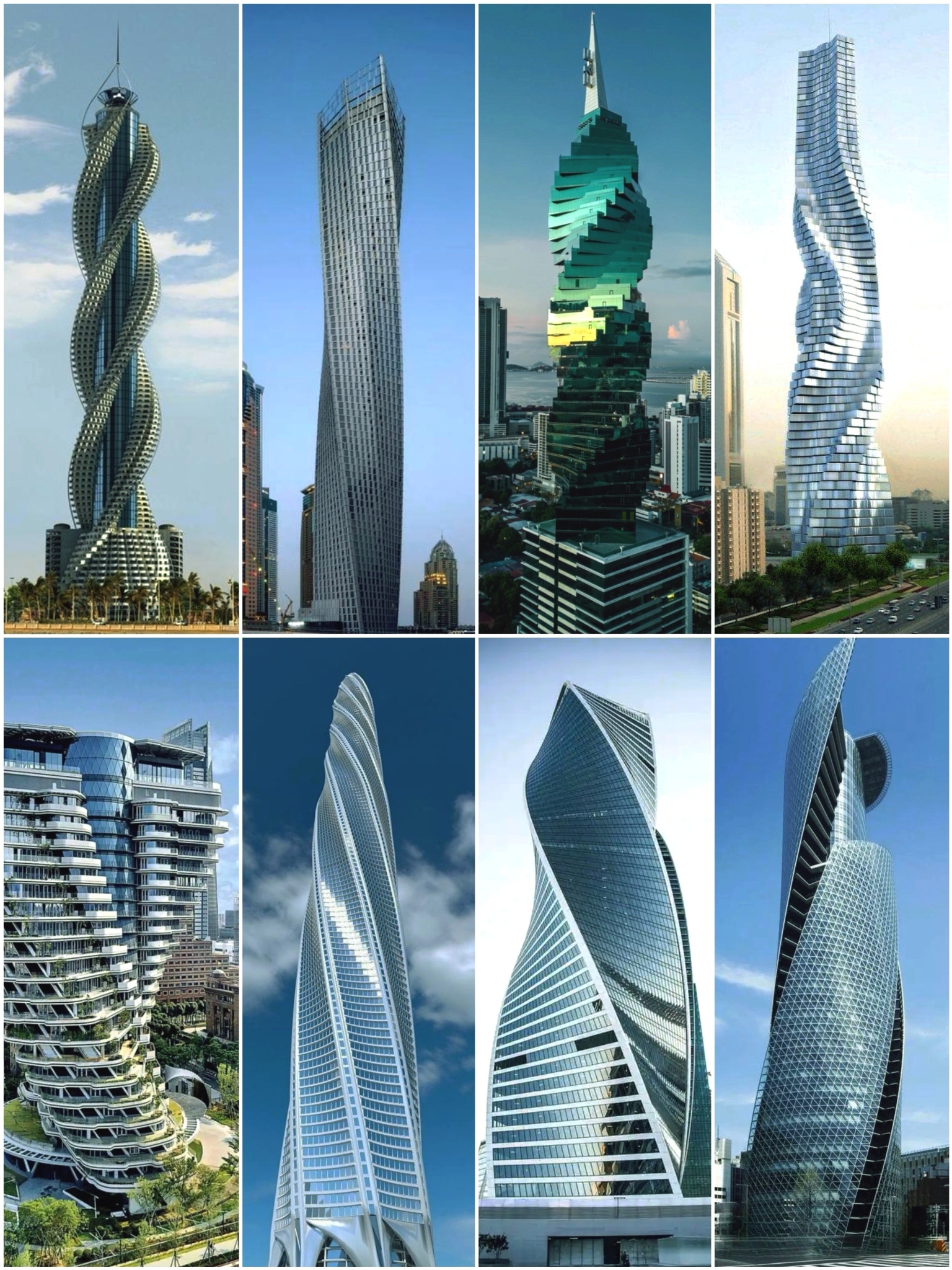

世界范围形形色色的计划中或已落地的扭转结构建筑

事实上,关于螺旋扭转结构建筑,莫斯科的进化之塔并非首创

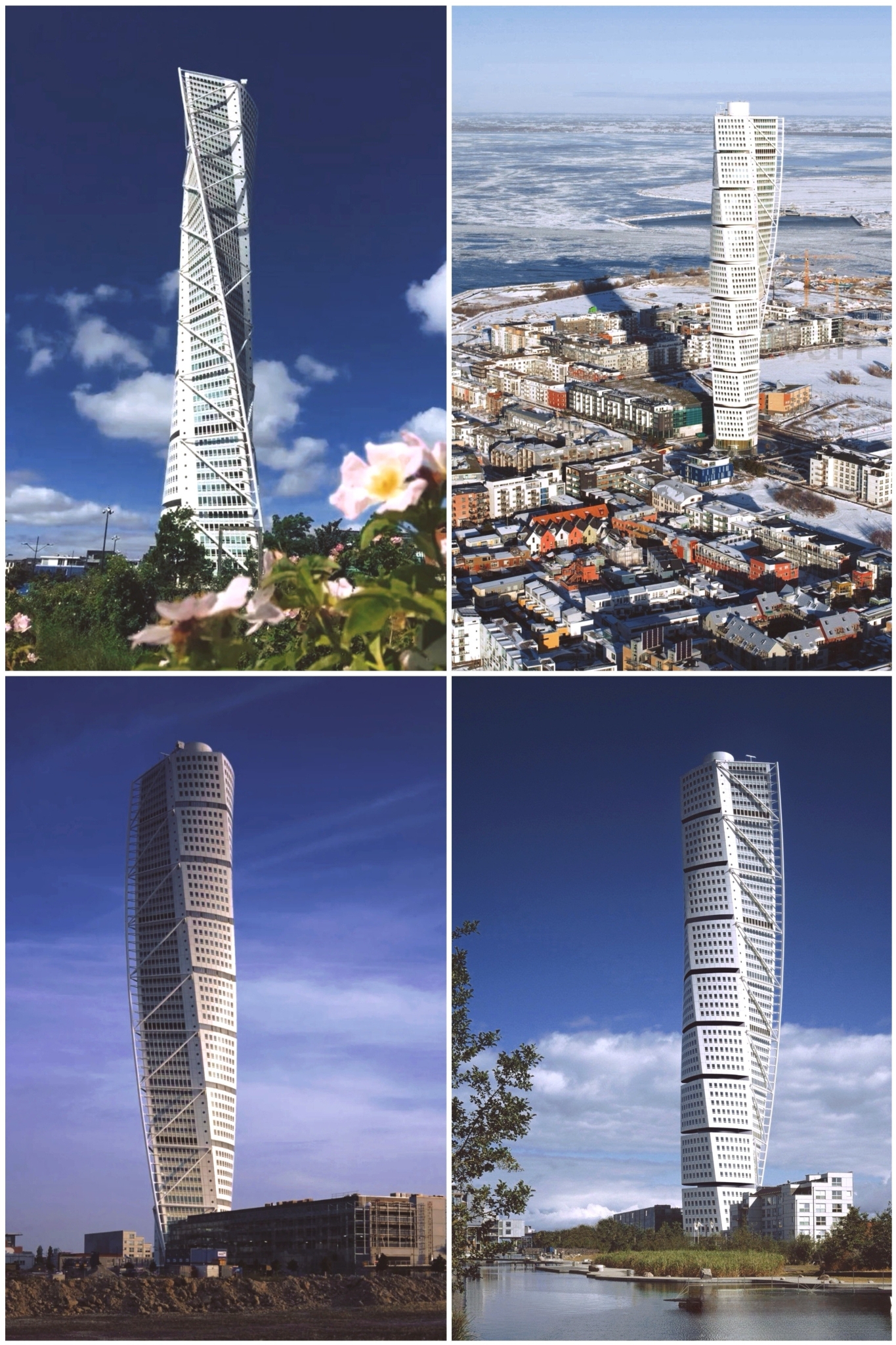

瑞典马尔默旋转大厦Turning Torso,是世界第一座以连续螺旋扭转形态为特征的高层建筑

瑞典马尔默旋转大厦外立面细节,它才是扭转建筑的鼻祖

瑞典马尔默旋转大厦(左)与莫斯科进化之塔(右)建筑形态对比

事实上,目前世界范围以连续螺旋扭转形态为特征的高层建筑并不少见,莫斯科的进化之塔也并非首创,落成于2005年的瑞典马尔默旋转大厦Turning Torso才是真正意义上的扭转建筑鼻祖。其外形与进化塔有类似之处,不过旋转尺度较小,“扭捏”的90度螺旋扭转较之莫斯科进化塔的“妖艳”程度显然不可同日而语。

莫斯科进化之塔与国际商务中心壮美的天际线

自2016年以来,该建筑一直为俄罗斯国有石油管道公司总部

独特的DNA双螺旋结构,既是生物基因的具象化表达,也象征着生命演化的永恒性与城市发展的无限可能

虽然建筑尺度在莫斯科CBD中心的天际线中并不算突出,但在视觉效果上绝对是最奇特、最惊艳的一处

经典磅礴有如莫斯科天际线中的斯大林式建筑,也被背景中“妖娆”的身影抢了风头

进化塔极具科技感和未来感的扭曲形态设计,隐喻了DNA双螺旋结构,既是生物基因的具象化表达,也象征着生命演化的永恒性与城市发展的无限可能。虽然建筑尺度在莫斯科CBD中心的天际线中并不算突出,但在视觉效果上绝对是最奇特、最惊艳的一处。

结构设计最大的特征--以双螺旋旋转体系为核心自下而上逆时针旋转

整体创造出令人惊叹的超过135度的螺旋效果,形成了极度夸张的视觉动态张力

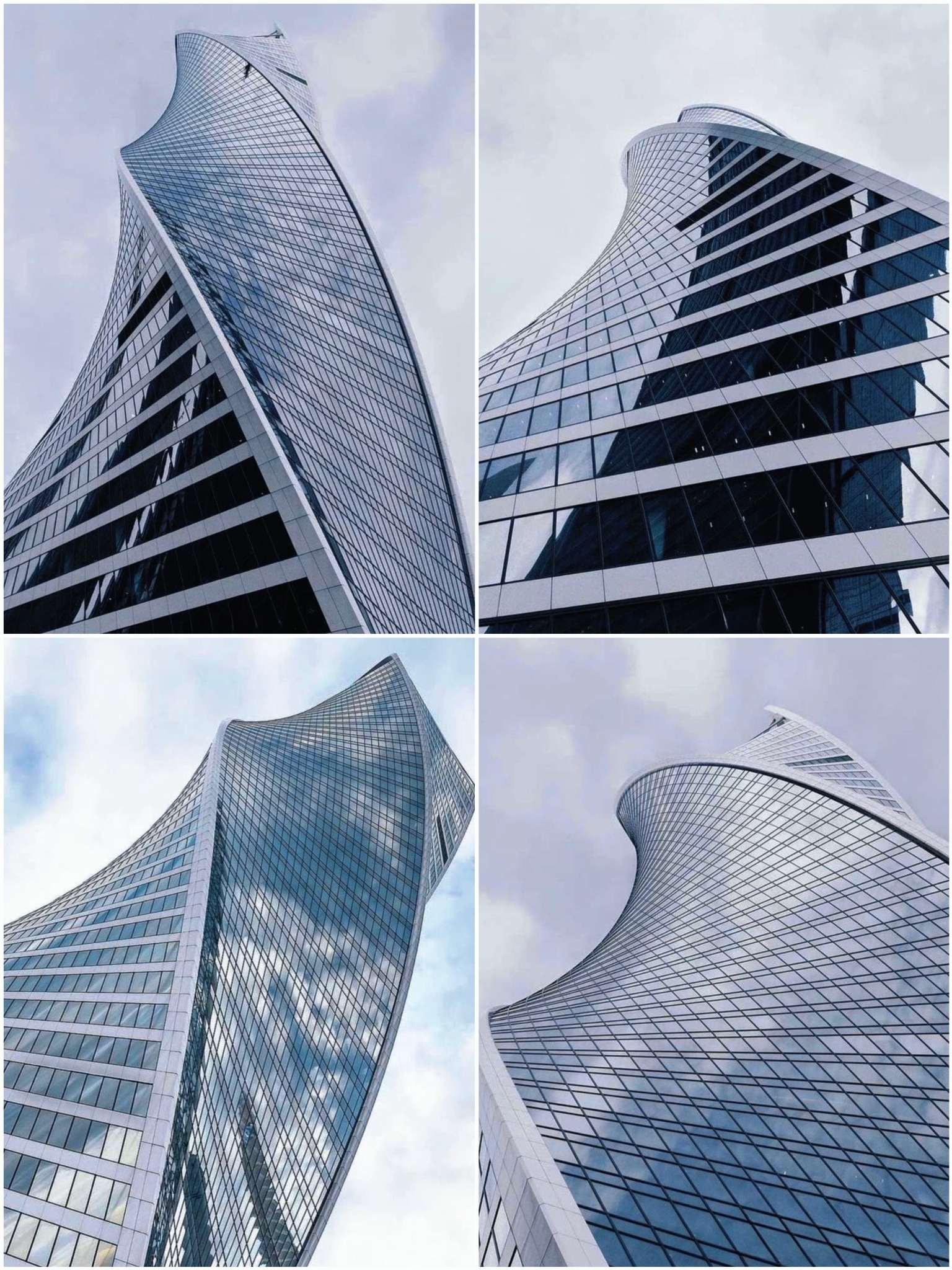

建筑的螺旋扭曲形态细节

夜色中的进化之塔,成为莫斯科国际商务CBD中心最耀眼的组成之一

自2016年以来,该建筑一直为俄罗斯国有石油管道公司总部。塔楼高246米,地上结构55层,建筑总面积达16.9万平;结构设计以双螺旋旋转体系为核心自下而上逆时针旋转,每层楼板都相对于下方巧妙地旋转了1.5度,整体创造出令人惊叹的超过135度的螺旋效果,形成了极度夸张的视觉动态张力。

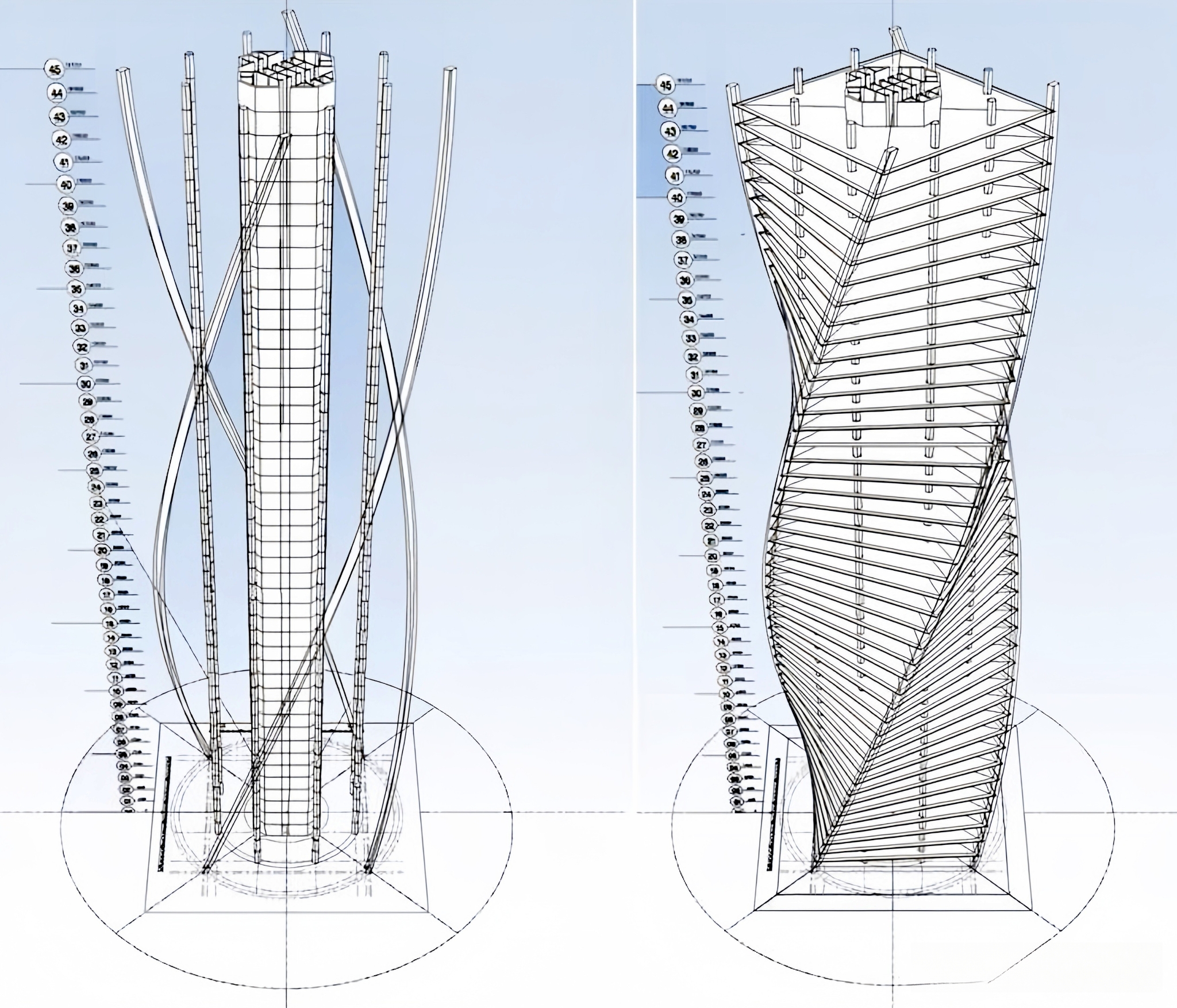

不过再如何扭曲,钢筋砼核心筒依旧垂直矗立于结构核心

结构为两个相互缠绕的螺旋体通过核心筒+外骨骼框架协同受力

结构设计剖析,核心筒承担竖向荷载与抗侧力,外骨骼由两组倾斜钢柱与环梁组成,从而形成旋转肌理

不过再如何扭曲,钢筋砼核心筒依旧垂直矗立于结构核心,两个相互缠绕的螺旋体通过核心筒+外骨骼框架协同受力;其中核心筒承担竖向荷载与抗侧力,外骨骼由两组倾斜钢柱与环梁组成,从而形成旋转肌理;楼板为高强度钢梁+压型钢板组合结构,旋转过程中楼板悬挑长度逐渐变化,通过预应力桁架与核心筒连接以确保其结构稳定性。

惊艳的外立面幕墙

单元式双曲面玻璃幕墙,营造出波光粼粼的动态光影效果

暮色中的曲面玻璃幕墙细节

幕墙玻璃在塔楼角部的恒定倾斜面达惊人的垂直14度,近观或俯视的效果尤为令人惊艳

它以大尺度的戏剧性角度反射着莫斯科天际线,通过动态的表皮将技术逻辑转化为城市的美学符号

建筑外立面同样令人惊叹:采用单元式双曲面玻璃幕墙,1.4万块异形单元板块曲面弧度随旋转角度渐变并覆盖了6万平的曲面面积,从而营造出波光粼粼的动态光影效果;幕墙玻璃在塔楼角部的恒定倾斜面达惊人的垂直14度,近观或俯视的效果尤为令人惊艳。它以大尺度的戏剧性角度反射着莫斯科天际线,通过动态的表皮将技术逻辑转化为城市的美学符号。

它的最大意义在于:通过双螺旋结构将生物学隐喻转化为建筑实践,展现了形态、结构、功能的三维统一

其技术突破更在于证明,现代建筑可以通过数字化工具与工程创新,将象征意义转化为可落地的城市宣言

它的最大意义在于:通过双螺旋结构将生物学隐喻转化为建筑实践,展现了形态、结构、功能的三维统一;其技术突破不仅在于几何复杂性的实现,更在于证明了现代建筑可以通过数字化工具与工程创新,将象征意义转化为可落地的城市宣言。