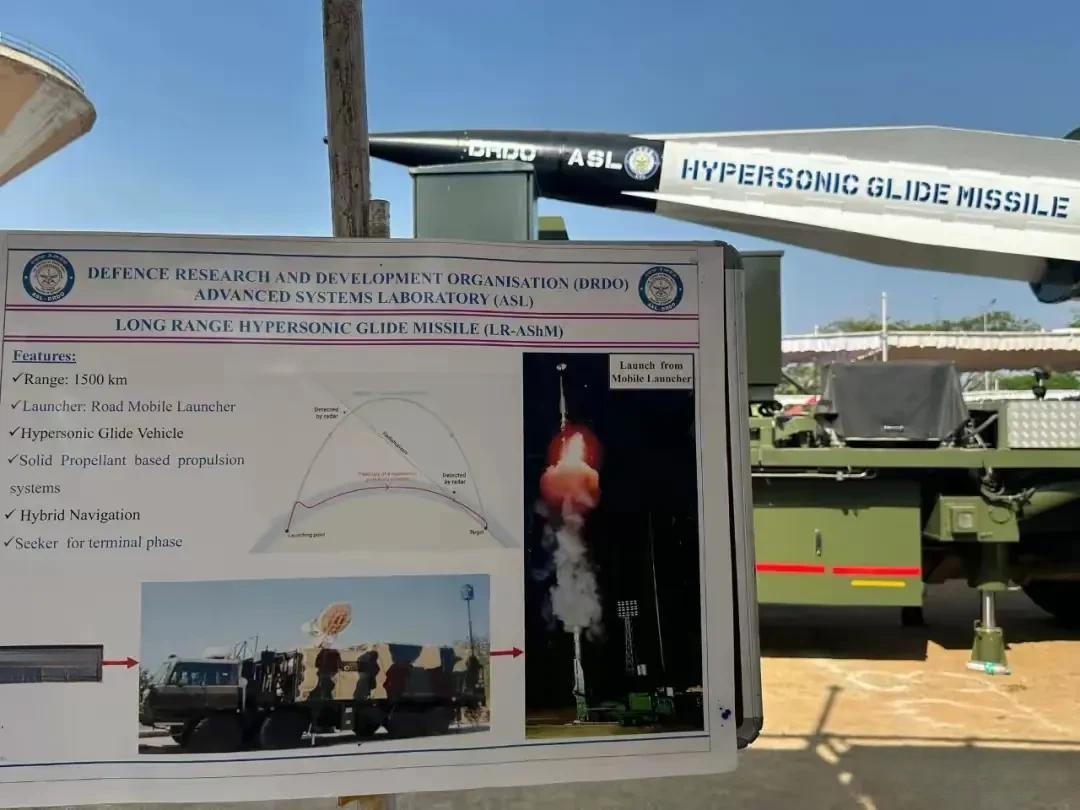

近日,印度国防研究与发展组织(DRDO)高调公开了一款被媒体称为“印度版东风-17”的高超音速导弹,声称这是他们深耕20年的技术成果,射程可达1500公里,采用“打水漂”滑翔弹道,最高速度可能达到10马赫。

消息一出,印度国内舆论沸腾,军事论坛上充斥着“中国行我也行”的自信宣言。但细看这款导弹的设计细节和印度军工体系的现实,这场“对标中国”的技术秀更像是用纸糊的战舰冲击钢铁长城。

从官方发布的照片可以看到,这款导弹弹头部分采用了类似东风-17的乘波体设计,弹体呈扁平椎体,尾部拖着略显笨重的运输发射车。

印度专家在发布会上强调,这是专为下一代驱逐舰设计的远程反舰导弹,计划搭载在2025年即将下单的5艘13000吨级战舰上,配合激光武器和综合电力系统组成“未来舰队”。

然而现场展示的发射车被业内人士吐槽“像是民用卡车改装”,焊接工艺粗糙,液压支腿设计简陋,与东风-17配套的专用运输-起竖-发射一体化车(TEL)相比,差距就像手工木匠对比数控机床。

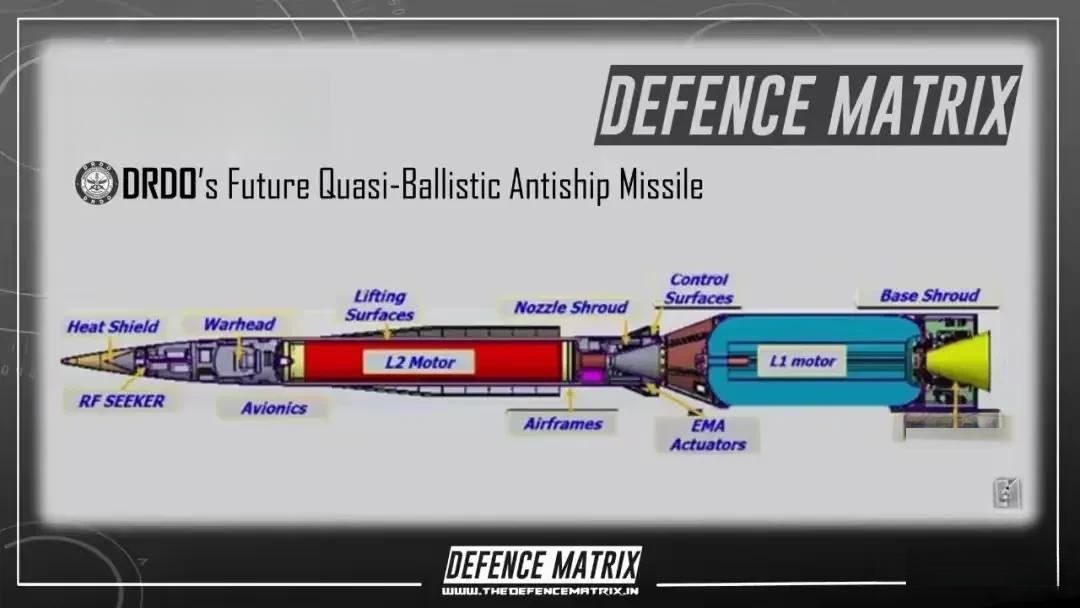

最引发争议的是导弹的气动布局。虽然印度设计师照猫画虎地模仿了乘波体外型,但关键的大边条设计完全缺失。

中国的东风-17在弹体两侧设计了特殊的大边条,这些结构就像隐形的翅膀,利用激波产生升力,同时将传统弹翼保护在低压区,既保证了机动性又降低了阻力。

反观印度导弹,弹体边缘是简单的直线过渡,底部也没有平底船体结构,这种设计在高超音速飞行时根本无法形成有效激波,所谓的“滑翔弹道”可能只是普通弹道导弹的抛物线轨迹。

有专家调侃,这就像给自行车装上火箭发动机,虽然速度能冲起来,但转向刹车全凭运气。

更耐人寻味的是动力系统,印度官方始终未公布是否采用超燃冲压发动机——这是高超音速武器的核心技术。

从导弹尾部结构观察,很可能还是传统火箭助推器加惯性制导的老套路。这种设计在2024年11月的试射中已暴露问题:当时导弹顶着未分离的发射筒井盖飞行,被戏称为“井盖导弹”,最终速度仅5马赫,连高超音速门槛都勉强擦边。

而东风-17早在2019年阅兵亮相时就已实现20马赫的末端突防速度,采用全程滑翔机动,能在大气层边缘打出“水漂弹道”,让现有反导系统形同虚设。

深挖印度军工体系,会发现这场技术狂欢背后是积重难返的结构性问题。导弹核心部件长期依赖进口,超燃冲压发动机技术求购俄罗斯多年未果,耐高温材料至今需要从法国采购。

DRDO的工程师私下透露,这次展示的导弹外壳用的是普通航空铝材,根本扛不住10马赫飞行时上千度的高温。

相比之下,中国早在十年前就突破了陶瓷基复合材料技术,能为东风-17打造出“金刚不坏之身”。

项目管理混乱更是致命伤。印度版“东风-17”实际是多个项目的缝合怪:弹体来自“布拉莫斯”反舰导弹改造,助推器移植自“烈火”弹道导弹,制导系统又是以色列技术的拼装。

这种“混搭风”在2022年闹出国际笑话,一枚试射导弹突然玩起“布朗运动”,横穿巴基斯坦领空后神秘失踪,14年后残骸才被意外发现。而中国从钱学森弹道理论到乘波体设计,走的是完整自主的技术路线,光是风洞试验就进行了上万次,这才有了东风-17教科书般的气动外形。

从战略价值看,印度导弹的1500公里射程在南海或印度洋确实具有威慑力,但突防能力存疑。

现代航母战斗群的防空半径已达2000公里,美国“标准-6”导弹能拦截10马赫目标。印度导弹若只能直线飞行,无异于给敌方反导系统送靶标。反观东风-17,其不可预测的机动轨迹配合20马赫速度,真正实现了“发现即摧毁”的突破。

更关键的是,中国已建成覆盖陆海空的三位一体高超音速打击体系,而印度连基础试射都磕磕绊绊,2024年的三次试射两次偏离轨道,最后一次勉强成功的导弹,落点偏差竟达30公里,这种精度打军舰就像用霰弹枪狙击苍蝇。

值得玩味的是印度选择此时亮剑的时机。2025年正值中国海军第三艘航母服役的关键节点,印度急于展示“区域拒止”能力。

但仔细研究其公布的搭载平台——所谓的“万吨大驱”仍停留在PPT阶段,计划配备的激光武器连美国都未实战化,更别提印度尚未攻克的综合电力系统。这套“未来战舰”构想,像极了印度国产航母“维克兰特”号的翻版:开工18年,下水三次,服役时舰载机还没着落。

国际军火市场的老狐狸们早已看透本质。俄罗斯军事专家瓦西里耶夫指出,印度高超音速项目本质是“政治工程”,用于安抚国内民族主义情绪和争取军费拨款。

美国《防务新闻》则嘲讽这是“用美图秀秀P出来的战略威慑”,并提醒盟友不必紧张。真正焦虑的恐怕只有印度纳税人,据估算,这款导弹单发成本超过8000万美元,堪比黄金铸弹,而东风-17的造价还不到其三分之一。

在这场“对标中国”的军备竞赛中,印度看似迈出了第一步,实则暴露了追赶者的致命短板。当中国工程师在实验室优化乘波体激波控制算法时,印度同行还在为进口耐高温涂料讨价还价;

当中国建立起完整的高超音速武器工业链时,印度连导弹外壳的铣削机床都需要进口。这种代际差距不是靠逆向工程或政治口号能弥补的,就像小学生临摹爱因斯坦手稿,画得再像也解不出相对论方程。

历史总是惊人相似,1958年印度曾宣称“五年赶超中国”,结果被两弹一星甩开代差;今天的高超音速竞赛,不过是老剧本的新演绎。

当印度媒体陶醉在“蓝星俱乐部”的自我催眠中时,中国早已把目光投向更远的星空,亚轨道轰炸系统、空天飞机、电磁助推发射技术……

这场较量的结局,在起跑线划定那刻就已注定。印度版“东风-17”的亮相,终究只是大国梦的镜花水月,照见的不是未来战场的锋芒,而是技术鸿沟的深不可测。