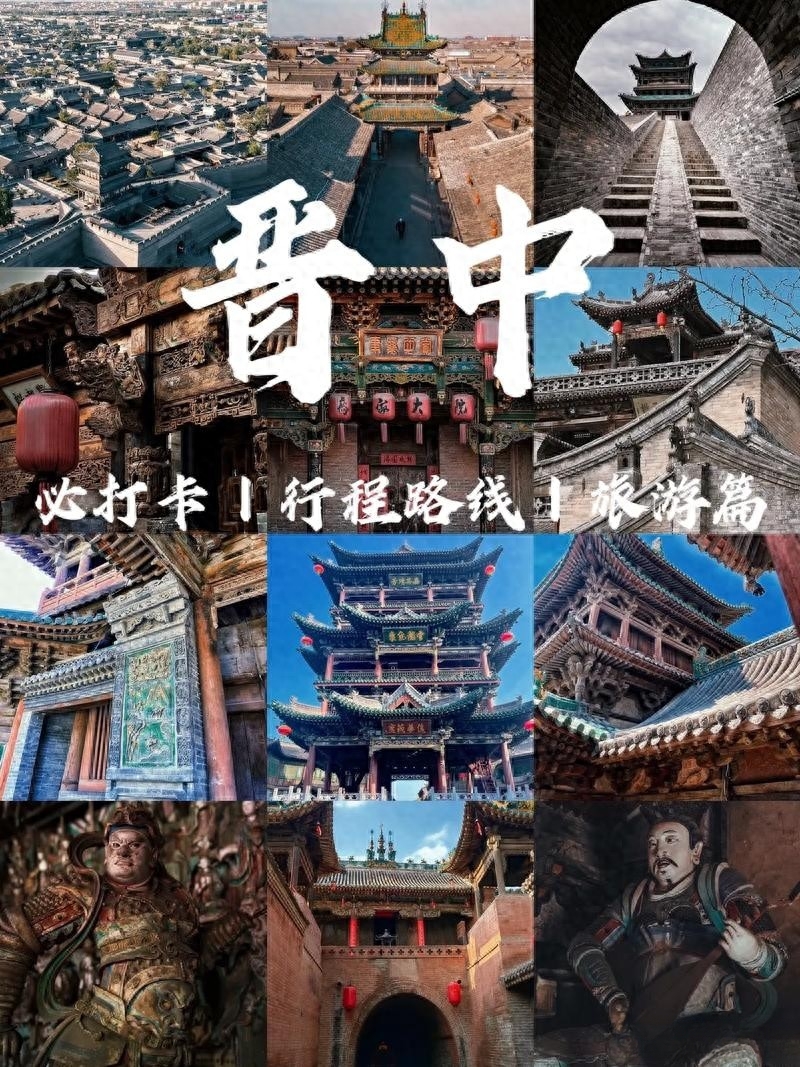

赞晋中人文

晋中史韵耀千秋,商海传奇傲九州。

晋剧腔悠传雅意,民艺巧弄展风流。

佳肴味美乡情绕,古建雄浑岁月留。

每念此般心涌傲,人文厚蕴意难休。

历史的长河:探寻晋中根源

晋中,这片古老而神奇的土地,历史的长河在这里奔腾不息,留下了无数珍贵的记忆与文化瑰宝。早在 100 万年前,晋中境内就已有人类繁衍生息,他们在这里留下了生活的痕迹,开启了晋中历史的序章。

石器时代,晋中大地遍布着人类活动的足迹,目前已发现的 160 余处石器时代文化遗址,如太谷白燕、范村、桃园堡,榆次区东赵、源涡、郭村、北合流、四甲坪,祁县梁村,平遥县南依涧、瀴溪等,这些遗址分布广泛,内涵丰富,生动地展现了远古时期人类在这片土地上的生活状态。从简陋的石器工具到原始的陶器制作,从简单的狩猎采集到初步的农耕畜牧,我们仿佛能看到远古先民们在这片土地上辛勤劳作、繁衍生息的身影,感受到他们对生活的热爱和对未来的憧憬。

先秦时期,晋中地区的历史开始逐渐清晰起来。商代,境内散布着辔方、箕、雀和燕京戎等部落,他们在这里建立了自己的家园,与周边地区进行着交流与融合。西周初年,境域成为华夏族和戎狄游牧部落杂居之地,不同民族的文化在这里相互碰撞、相互影响,共同构成了晋中独特的文化风貌。春秋时期,晋中多属晋国领地,东部另有白狄族所建肥国。当时,晋国作为春秋五霸之一,国力强盛,晋中地区也因此得到了进一步的发展。周灵王十六年(前 556),晋平公将 “昭馀祁”(今山西中部)作为食邑封给大夫祁奚,称为祁邑,范围包括晋中大部分地区。这一时期,晋中地区的农业、手工业和商业都有了一定的发展,城市也逐渐兴起。周敬王六年(前 514),晋国将祁邑分置为 7 县,境内有祁(今祁县东南)、邬(今介休市东北)、涂水(今榆次区西南)、马首(今寿阳县南)4 县,这标志着晋中地区的行政区划开始逐渐形成。

战国初期,晋中仍为晋国领地。然而,随着周威烈王二十三年(前 403)赵、魏、韩三家分晋,境地分属三国。赵国强盛后,晋中大部分地区归赵国。在这个动荡的时期,晋中地区经历了政治格局的重大变化,不同国家的统治和文化对晋中产生了深远的影响。赵国的军事力量和文化传统在这里留下了深刻的印记,同时,晋中地区也成为了各国争夺的焦点,战争频繁,社会动荡不安。但在这种动荡中,晋中地区的经济和文化并没有停滞不前,反而在交流与融合中得到了进一步的发展。

秦始皇统一六国后,推行郡县制,这一制度的实施对中国历史产生了深远的影响,晋中地区也不例外。境内置榆次、阳邑、祁、中都、邬、界休(今介休市东南)、马首 7 县,属太原郡(治晋阳)辖。郡县制的推行,加强了中央对地方的控制,促进了晋中地区与其他地区的经济文化交流,为晋中地区的发展奠定了坚实的基础。

西汉初年,全境为代王恒领地。汉平帝时(1~5 年)分属并州刺史部太原郡、上党郡和西河郡。在这一时期,晋中地区的农业生产得到了进一步的发展,铁器的广泛使用和牛耕的推广,使得农业产量大幅提高。同时,商业和手工业也日益繁荣,出现了许多商业城市和手工业作坊。此外,西汉时期的文化也非常繁荣,儒家思想逐渐成为社会的主流思想,晋中地区的文化教育事业也得到了相应的发展。

东汉末年,境内置乐平郡(治今昔阳县巴洲村),领乐平(今昔阳县)、沾县 2 县;废平周县;新置轑河县(今左权县),属上党郡。其余榆次、阳邑、祁、中都、京陵、邬、界休 7 县仍归太原郡。三国时,全境归魏国并州统辖,分隶于太原、上党、西河、乐平 4 郡。西晋时,境地仍归并州统辖,分属于太原国(太原郡改)、上党郡、乐平郡(泰始中年复置)、西河国(西河郡改)4 郡国。这一时期,晋中地区的政治格局相对稳定,经济和文化继续发展。乐平郡的设立,进一步加强了对晋中东部地区的管理,促进了当地的发展。同时,随着中原地区的战乱,大量人口南迁,晋中地区也成为了人口迁徙的重要目的地之一,不同地区的文化在这里相互交融,使得晋中地区的文化更加丰富多彩。

十六国时期,邬、介休县废,其余各县先后为汉(前赵)、后赵、前燕、前秦、西燕、后燕统治。这是一个战乱频繁、社会动荡的时期,晋中地区遭受了严重的破坏,人口锐减,经济衰退。然而,在这种混乱的局面下,不同民族之间的交流与融合也在不断加剧,为晋中地区的文化发展带来了新的活力。

北魏时期,实行州、郡、县制,郡县兴废不定,分合频繁。境内初置乡郡(治今榆社县社城镇,太和十五年迁至今武乡县故县镇),仍置并州乐平郡(太武帝时废,孝明帝时复置),领乐平(太平真君九年废,孝昌二年复置)、辽阳(孝昌二年轑河县改)2 县,其余县属并州太原郡、上党郡和汾州西河郡。属太原郡的有榆次(太平真君九年并入晋阳)、平遥(北魏始光元年,平陶县由今文水县迁至京陵县境,因避太武帝拓跋焘名讳,改名平遥县,同时裁京陵入平遥县)、中都(太平真君九年,由平遥县迁榆次县境,同时辖原寿阳县地;原寿阳县迁至大陵城南)、邬(太和十九年复置)和阳邑、祁、沾 6 县;属于西河郡的有介休(太和八年复置,地址在今介休城东南 12.5 公里处。不久被胡人攻破,介休县一度乔迁外地)。北魏永熙三年(534),北魏分裂为东魏和西魏,晋中全境属东魏。兴和四年(542),在介休县侨置平昌县(今介休市),隶定阳郡,寄居介休 30 年。东魏武定八年(550),北齐取代东魏,全境遂归北齐控制,境内仍置并州乐平郡,新置梁榆县(今和顺县),乐平郡领乐平、梁榆 2 县;其余中都、阳邑、寿阳(原寿阳县境置)、平遥 4 县属并州太原郡。期间,废邬县;裁祁县入平遥;介休县并入永安县(今孝义市);辽阳县并入梁榆县。另外,境内有侨置郡、州 4 个,即定阳郡(由今吉县地侨置介休 30 余年)、南朔州(因迁朔州军人戍守而设,在今介休城东南 12.5 公里处,只领军人,不辖郡县)、朔州(侨置寿阳)、燕州(侨置寿阳县西南燕竹)。北齐承光元年(577),北周灭北齐,全境悉归周。北周宣政元年(578),改定阳郡为介休郡,复置介休县(次年改平昌县),介休县属介休郡;其余中都、阳邑、寿阳、平遥、乐平、梁榆县隶属未变。侨置南朔州、燕州废止。在这一时期,晋中地区的行政区划频繁变动,反映了当时政治局势的不稳定。同时,北魏时期的汉化政策对晋中地区的文化发展产生了深远的影响,促进了民族融合和文化交流。

隋朝统一后,取消郡级建制,行州、县两级制。介休郡改设介州,领平昌(开皇十八年改介休县)、灵石(开皇十年平昌县析置,十八年改属吕州)、平遥、清世(开皇十六年平遥县析置,治今平遥县东青村,大业初年废)等县。隋朝的统一,结束了长期的战乱局面,为晋中地区的发展带来了新的机遇。在隋朝的统治下,晋中地区的经济逐渐恢复,交通也得到了改善,加强了与其他地区的联系。

唐朝时,晋中境由并、介、吕、韩、太、辽、榆、受、箕、汾、仪等州及太原府相继领属。中和三年(883 年),定型为太原府和汾、辽两州统领。唐朝是中国历史上的一个辉煌时期,政治稳定,经济繁荣,文化昌盛。晋中地区在唐朝的统治下,也迎来了发展的黄金时期。农业生产技术不断提高,水利设施得到完善,粮食产量大幅增加。商业和手工业更加发达,出现了许多著名的商业城市和手工业产品。同时,唐朝的文化艺术也对晋中地区产生了深远的影响,诗歌、绘画、音乐等艺术形式在晋中地区广泛传播,丰富了人们的精神生活。

五代十国时期,晋中境相继为晋唐、后唐、后晋、后汉、北汉领属。州、县建置基本未变。在这个动荡的时期,晋中地区虽然政治上频繁更迭,但经济和文化仍然保持着一定的发展态势。不同政权的统治对晋中地区的影响各不相同,但总体来说,晋中地区的人民在艰难的环境中依然努力生活,传承和发展着自己的文化。

北宋时期,晋中属河东路太原府、汾州、辽州、平定军。北宋时期,经济重心逐渐南移,但晋中地区的经济仍然保持着一定的发展。农业生产继续发展,商业活动也十分活跃。同时,北宋时期的文化教育事业也非常发达,晋中地区的书院和私塾不断涌现,培养了许多优秀的人才。

金天会五年(1127 年),金灭北宋,全境归金统治。金承宋制,设路、州(府)、县三级。各县属河东北路的太原府、平定州、汾州和河东南路的辽州管辖。金朝统治时期,晋中地区的经济和文化受到了一定的影响,但也在与中原文化的交流中得到了发展。金朝的统治者推行汉化政策,促进了民族融合,同时也对晋中地区的文化产生了一定的影响。

元代,为了加强对地方的管控,实行省、路、府(州)、县四级制,全境属中书省之太原路、平阳路。元朝时期,晋中地区的政治地位得到了提高,成为了中书省的重要组成部分。同时,元朝的统一也促进了晋中地区与其他地区的经济文化交流,使得晋中地区的商业和手工业得到了进一步的发展。

明、清时期,晋中属山西太原、汾州、平阳 3 个府和辽、平定、霍州 3 个直隶州。在这一时期,晋中地区的经济达到了一个新的高峰。晋商的崛起,使得晋中地区成为了中国商业的重要中心之一。晋商们以诚信为本,勇于开拓,足迹遍布全国乃至海外,创造了巨大的商业财富。同时,晋商们也非常重视文化教育,他们在家乡修建了许多书院、私塾和祠堂,培养了大批人才,为晋中地区的文化发展做出了重要贡献。此外,明清时期的晋中地区,建筑艺术也达到了很高的水平,平遥古城、乔家大院、王家大院等众多古建筑,不仅展示了当时高超的建筑技艺,也体现了晋中地区深厚的文化底蕴。

回顾晋中从远古到明清时期的历史,我们可以看到,这片土地见证了无数的兴衰荣辱、朝代更迭。在漫长的历史进程中,晋中地区的人民凭借着勤劳和智慧,创造了灿烂的文化,为中华民族的发展做出了重要贡献。这些历史文化遗产,不仅是晋中的宝贵财富,也是全人类的共同财富。它们激励着我们珍惜现在的美好生活,传承和弘扬优秀的传统文化,为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。

晋商文化:商业传奇的辉煌篇章

晋中,作为晋商文化的核心发祥地,在明清时期,晋商凭借着卓越的商业智慧和坚韧不拔的毅力,崛起于华夏大地,创造了举世瞩目的商业辉煌,成为中国商业史上的传奇。

晋商的崛起并非偶然,是多种因素共同作用的结果。从地理位置上看,晋中地处山西中部,是连接中原与北方草原的交通要道,具有得天独厚的区位优势。这种特殊的地理位置,使得晋中成为了物资交流的重要枢纽,为晋商开展贸易活动提供了便利条件。同时,山西自古以来人多地少,土地贫瘠,农业生产条件有限,人们为了生存和发展,不得不另谋出路,外出经商成为了许多人的选择。此外,明清时期国家政策的调整,如明朝的 “开中制”,为晋商的崛起提供了难得的机遇。晋商抓住这些机遇,凭借着自身的勤劳、智慧和勇于冒险的精神,逐渐在商业领域崭露头角。

提到晋商,就不得不提日昇昌票号。它位于平遥县西大街,其前身为 “西裕成” 颜料庄,由财东李大全和掌柜雷履泰于清道光四年出资 30 万两银改营,是中国第一家专营存款、放款、汇兑业务的私人金融机构 ,以 “汇通天下” 著称于世。日昇昌票号的创立,是中国金融史上的一个重要里程碑,它结束了中国镖局押送现银的落后金融局面,极大地加速了商业运转和货币流通,有力地推动了社会经济的迅猛发展。其经营的黄金时期,年汇兑总额高达 3800 万两白银,可谓 “日利千金”;经营网点遍布除东北、西北以外的整个中国,可谓 “一纸风行”。日昇昌票号的成功,不仅在于其开创性的金融业务模式,更在于其建立了一套极具现代意义的管理制度,如所有权与经营权分离的掌柜负责制、人身顶股制、严格的号规等,这些制度为晋商票号的发展提供了坚实的保障,也对后世的商业管理产生了深远的影响。

乔家大院,位于山西省晋中市祁县乔家堡村,是明清商业资本家乔致庸的宅院,又名 “在中堂” 。其始建于清乾隆年间,历经多次增修扩建,修建时间跨越两个多世纪,占地面积 8724.8 平方米,建筑面积 3870 平方米,由 6 个大院、9 个小院、313 间房屋组成,是一处记录晋商乔氏百年兴衰、完整体现和保留明清建筑风格的北方民居建筑群。乔家大院不仅规模宏大,建筑工艺更是精湛绝伦,以 “三雕、彩绘” 等著称,号称 “兰殿桂宫、雕梁画栋”。乔家的商业发展历程,是晋商奋斗史的一个缩影。乔家从第一代创业人乔贵发在包头经商,创立 “复盛公” 商号,到乔致庸时期,将生意从包头拓展到北京、天津等地,涉足金融、茶叶、绸缎等多个行业,乔家的商业版图不断扩大。乔家在商业经营中,始终秉持着诚信为本、以义制利的经营理念,注重商业信誉,赢得了广泛的市场声誉和客户信任。

王家大院,位于晋中市灵石县城东 12 千米的静升镇,是灵石望族静升王氏于清代康熙至嘉庆年间修建的住宅建筑群,包括五巷六堡一条街,总面积达 25 万平方米,开放的红门堡、视履堡、崇宁堡三大建筑群和王氏宗祠等共有大小院落 231 座,房屋 2078 间,面积 8 万余平方米 。王家大院的建筑依山而建,错落有致,院与院之间相互连通,又各自独立,形成了独特的建筑风格。主体院落按照封建等级制度布设在有限的空间中,形成了院内套院、门内有门、层楼叠院、错落有致的艺术架构。王家从明朝末年到清朝末年,300 年间不断大兴土木,修建宅院,其家族的繁荣与晋商的发展息息相关。王家通过经营商业积累了雄厚的财富,然后将财富投入到宅院的建设中,王家大院不仅是王氏家族财富和地位的象征,更是晋商文化的物质载体,体现了晋商在发家致富后对家族传承和文化建设的重视。

晋商在长期的商业活动中,形成了独特的晋商精神,其内涵包括诚实守信、开拓进取、和衷共济、务实经营、经世济民等。诚实守信是晋商的立足之本,他们深知商业信誉的重要性,在经营中严格遵守契约,童叟无欺,赢得了客户的信任和口碑。开拓进取的精神使晋商敢于冒险,走出山西,走向全国乃至海外,开辟了广阔的商业市场。他们不畏艰险,沿着丝绸之路、万里茶道等贸易路线,将中国的茶叶、丝绸、瓷器等商品运往世界各地,同时也带回了国外的商品和文化。和衷共济体现了晋商之间的团结协作精神,他们以地域乡情为纽带,相互扶持,共同应对商业风险。在面对困难和挑战时,晋商们往往会联合起来,共同出资、共同经营,形成强大的商业联盟。务实经营是晋商的商业作风,他们注重实际效益,不追求虚荣和表面的繁华,在经营中精打细算,严格管理成本,提高经营效率。经世济民则体现了晋商的社会责任感,他们在追求商业利益的同时,也关注社会的发展和民生的改善,积极参与公益事业,如赈灾救荒、修桥铺路、兴办教育等,为社会做出了积极贡献。

晋商精神对晋中当地产生了深远而持久的影响。在经济方面,晋商的繁荣带动了晋中地区的经济发展,促进了商业、手工业、农业等各个领域的繁荣。晋商们在家乡投资兴办了许多商号、作坊和工厂,创造了大量的就业机会,提高了当地人民的生活水平。同时,晋商的商业活动也促进了晋中地区与其他地区的经济交流和合作,推动了商品的流通和市场的繁荣。在文化方面,晋商精神成为了晋中地区的文化核心,激励着一代又一代的晋中人民勇于拼搏、积极进取。晋商们注重文化教育,他们在家乡修建了许多书院、私塾和祠堂,培养了大批人才,为晋中地区的文化发展奠定了坚实的基础。晋商的建筑文化、民俗文化、饮食文化等也在晋中地区得到了广泛的传承和发展,形成了独特的地域文化特色。在社会方面,晋商的成功为晋中地区树立了榜样,激发了当地人民的创业热情和创新精神。晋商们的社会责任感和公益行为,也对晋中地区的社会风气产生了积极的影响,促进了社会的和谐与稳定。

晋商文化是晋中历史文化的重要组成部分,它承载着晋中的历史记忆和精神内涵。晋商的辉煌成就和晋商精神,不仅是晋中人民的骄傲,也是中华民族的宝贵财富。在当今时代,晋商文化依然具有重要的价值和意义,它激励着我们在商业活动中坚守诚信、勇于创新、团结协作,为实现中华民族的伟大复兴贡献力量。

民俗艺术:独特的文化表达

晋中,这片充满魅力的土地,不仅拥有悠久的历史和辉煌的晋商文化,还孕育了丰富多彩、独具特色的民俗艺术。这些民俗艺术犹如一颗颗璀璨的明珠,散发着独特的光芒,成为晋中文化的重要组成部分,承载着晋中人民的情感与智慧。

传统戏曲:晋剧的独特魅力

晋剧,作为山西省的代表性剧种之一,也是晋中地区最具影响力的传统戏曲。它起源于清代咸丰年间,源于蒲州梆子,在发展过程中吸收了晋中地区民歌、秧歌等民间艺术韵调,逐渐形成了自己独特的风格。晋剧的唱腔构造属于板腔体,分为 “乱弹”“腔儿”“曲子” 三类 ,其旋律婉转、流畅,曲调优美、圆润、亲切,道白清晰,具有晋中地区浓郁的乡土气息。

晋剧的行当划分细致,有 “三大门”(须生、正旦、大花脸)与 “三小门”(小生、小旦、小花脸)之分,各行均有专工戏。演员们通过精湛的表演技巧,将各种角色演绎得栩栩如生。晋剧的表现技巧更是多姿多态,独具特色,翎子功、帽翅功、梢子功、髯口功、椅子功、水袖功、脚尖功、喷火功、杠技、甩纸幡等,堪称晋剧十大绝活儿。这些绝活儿不仅展示了演员们的高超技艺,也为晋剧增添了独特的艺术魅力。

晋剧的传统剧目丰富多样,涵盖了历史故事、民间传说、神话传奇等多个题材。其中,《打金枝》《秦香莲》《梵王宫》《算粮》《杨门女将》等剧目深受观众喜爱,久演不衰。《打金枝》讲述了唐代宗将女儿升平公主许配给汾阳王郭子仪之子郭暧为妻,一日,小夫妻发生争吵,郭暧怒打公主,公主向皇帝哭诉,郭子仪绑子上殿请罪,最终皇帝和皇后劝和小夫妻的故事。该剧情节生动有趣,人物形象鲜明,通过精彩的唱、念、做、打,展现了晋剧的独特魅力。

晋剧在晋中文化中占据着举足轻重的地位,它是晋中人民生活中不可或缺的一部分。无论是在城市的剧院,还是乡村的戏台,晋剧的演出总是吸引着众多观众。每逢节日庆典、婚丧嫁娶,晋剧表演更是必不可少,成为人们表达情感、庆祝节日的重要方式。晋剧不仅丰富了晋中人民的精神文化生活,也传承和弘扬了晋中地区的历史文化,成为晋中文化的一张亮丽名片。

民间舞蹈与社火:热闹的节庆氛围

晋中社火,又称晋商社火,是山西省晋中市的传统春节民俗文化活动,也是中国社火文化的典型代表,主要集中在春节至元宵节期间举办 。它起源于秦汉百戏,发展于唐代,盛行于宋代,明清时期,随着晋中商业的发展,晋商对晋中社火起着推动作用,促使晋中社火内容和形式更加丰富。晋中社火涵盖了背棍、铁棍、高跷、舞龙、舞狮、旱船花灯、龙灯、秧歌、架火等七大类二百余种形式,种类繁多,精彩纷呈。

榆次南庄架火是晋中社火中极具特色的一种造型社火。它以单桌顶立,共 12 张桌,象征 12 个月,若有闰月,则顶 13 张桌。架火采用纸、麻、竹杆等材料扎成山石状,并进行彩绘,再用纸炮、花炮、绣花炮编织成图案,悬挂在桌子的各层。燃放时,点燃走马,通过固定路线燃放,首先打中架火最下一层,随后逐层点燃。一时间,鞭炮齐鸣,礼花喷射,硝烟弥散,五彩缤纷,场面十分壮观,给人们带来强烈的视觉冲击和心灵震撼。

徐沟县铁棍,又称抬阁,是晋中社火中的另一大特色。表演时,幼女身着华丽衣服,绑腿于铁棍上舞动,铁棍由八人、十六人或二十四人抬起。所有抬阁者需按照统一节拍上下起伏,带动阁上演员的舞动。阁上的演员们扮相精美,姿态优雅,仿佛从画中走来,为节日增添了浓郁的喜庆氛围。

背棍,又称背阁,由上、中、下三段构成,分为直顶、旁顶、活心等样式,分为单人棍、双人棍、三人棍。背棍表演时,一名壮汉背负铁棍,上面可搭载一至三名儿童,扮演戏曲或故事中的人物,并配合相应道具。表演时,背棍者根据角色情节和性格调整步伐,背上的演员则做出相应的表情和动作,形成统一的艺术表现。他们的表演生动形象,将戏曲故事中的场景活灵活现地展现在观众面前,让人赞叹不已。

晋中社火不仅是一种娱乐活动,更是一种文化传承。它体现了晋商精神文化的不断丰富和发展,寄托着人们对美好生活的向往和祝福。在社火表演中,人们可以感受到浓浓的节日氛围,领略到晋中地区独特的民俗风情,增强对家乡的认同感和归属感。

民间手工艺:指尖上的艺术

晋中地区的民间手工艺历史悠久,技艺精湛,蕴含着丰富的文化内涵。剪纸、木雕、石雕、砖雕、黑陶制作、麦秆画等手工艺,都是晋中民间艺术的瑰宝,展现了晋中人民的智慧和创造力。

晋中剪纸以其圆润秀丽、纤巧精细的风格而闻名。剪纸艺人借助一把小小的剪刀或刻刀,就能在纸上镂空剪刻出各种精美的花样。剪纸的题材广泛,包括人物、动物、植物、吉祥图案等,通过谐音、象征等手法,构成寓意性的艺术画面,表达人们对美好生活的向往和祝福。在春节、元宵节等传统节日,剪纸是必不可少的装饰品,人们将精美的剪纸贴在窗户、门上,为节日增添了喜庆的氛围。

木雕、石雕、砖雕是晋中传统建筑装饰的重要组成部分,它们广泛应用于民居、庙宇、祠堂等建筑中。这些雕刻作品题材丰富,有人物故事、花鸟鱼虫、吉祥图案等,刀法细腻,线条流畅,造型逼真,工艺精湛。在乔家大院、王家大院等古建筑中,精美的木雕、石雕、砖雕随处可见,它们与建筑完美融合,不仅为建筑增添了艺术价值,也展现了晋中地区深厚的文化底蕴。

黑陶制作是晋中地区的一项古老手工艺,其制作工艺独特,产品质地细腻,色泽乌黑发亮,具有很高的艺术价值。黑陶制作需要经过选土、制坯、雕刻、烧制等多道工序,每一道工序都需要工匠们精心操作。制作出来的黑陶作品造型优美,线条流畅,有的还雕刻有精美的图案,体现了晋中人民对美的追求和对传统文化的传承。

麦秆画则是利用麦秆的自然光泽和纹理,经过熏、蒸、漂、刮、推、烫等多道工序,再结合绘画、雕刻等艺术手法制作而成。麦秆画的画面层次丰富,立体感强,具有独特的艺术效果。它以其环保、独特的艺术魅力,成为晋中民间手工艺的一朵奇葩,深受人们的喜爱。

这些民间手工艺不仅是艺术的表达,更是历史的见证和文化的传承。它们承载着晋中人民的情感和记忆,是晋中文化的重要载体。在现代社会,这些民间手工艺面临着传承和发展的挑战,需要我们共同努力,保护和传承这些珍贵的文化遗产,让它们在新时代绽放出更加绚烂的光彩。

传统美食:舌尖上的晋中

晋中,这片充满历史韵味的土地,不仅有着深厚的文化底蕴,还孕育出了众多令人垂涎欲滴的传统美食。这些美食,是晋中人民智慧的结晶,也是晋中文化的重要载体,每一口都蕴含着浓浓的家乡味道。

平遥牛肉,作为晋中美食的代表之一,是中华传统名菜,距今已有 2000 多年的历史,源于西汉时期。其制作工艺独特,从生牛屠宰、生肉切割、腌渍、锅煮等操作程序和操作方法,到用盐、用水,甚至加工的节气时令等,都十分讲究。依靠当地特有的土壤、水质、气候、人文等因素,采用考究的选料方法和独特的腌、卤、炖、焖制作工艺,使得平遥牛肉色泽红润、肉质鲜嫩、醇香可口、营养丰富,肥而不腻,瘦而不柴。品尝平遥牛肉时,无需过多的调料,只需切成薄片,放入口中细细咀嚼,那浓郁的肉香便会在舌尖上散开,让人回味无穷。平遥牛肉不仅是一道美食,更是平遥的文化符号,承载着平遥的历史和记忆。

太谷饼,享有 “糕点之王” 的美称,是 “晋商饮食文化” 的典型代表。它始于清代,因产于太谷县而得名。太谷饼呈圆形,直径约 11.65 厘米,厚约六分,边与心的厚薄均匀,表皮为茶黄色,粘有脱了皮的芝麻仁 。其制作工艺独特,主要原料是精白面、白糖、胡油、芝麻、蛋清,用蛋清将六成上等白糖和四成上等白面调成糊状,用勺子盛在扣炉内,糊状自然融流成圆形,成熟后,上撒芝麻,下抹胡油,再用慢火烤熟 。太谷饼具有甜而不腻、酥而不碎,香鲜味美等特点,冷食此饼,酥而不硬,软而不皮,而且储存时间长,久储味道不变,既可作茶点,也可旅行食用,是人们相互馈赠的上好礼品。歌唱家郭兰英的一首 “平遥的牛肉太谷的饼……” 更是让太谷饼的美名传遍天下。咬一口太谷饼,外皮的酥脆与内部的绵软相互交织,香甜的味道瞬间在口中蔓延,让人感受到晋中的甜蜜与温暖。

榆次灌肠是山西省中部著名小吃,源于山西省晋中市榆次区,历史悠久,是榆次 “三宝” 之一。其主要原料是荞麦面,制作时,先将荞麦面打成糊状,后经改进,放入小碟内上笼蒸制,蒸制而成的灌肠形如碗碟,大的直径 20 厘米,小的直径 15 厘米,色灰如瓷,呈半透明状,不粘不连,软而坚韧,富有弹性 。榆次灌肠分红、白两种,红灌肠用鲜猪血与面和成,白灌肠不用猪血,故呈灰白色 。灌肠一年四季均可食用,春、夏、秋三季冷食为上,隆冬季节热炒最佳。冷食时辅以盐、蒜、醋、辣酱等佐料,再滴几滴香油,食之凉爽、利口、香辣适中;热食应切块,以猪油烹炒,佐以蒜、醋,食之清香可口。榆次灌肠口感爽滑劲道,味道独特,是榆次人餐桌上的常客,也是外地人了解榆次饮食文化的重要窗口。

祁县油酥饼,以其色泽金黄、层次分明、口感酥脆而闻名。它的制作过程颇为讲究,首先将面粉、酵母、温水等混合揉成面团,醒发一段时间后,制作油酥。油酥通常由面粉和热油混合而成,再加入适量的盐、花椒粉等调料,增添香味。将醒发好的面团擀成薄片,均匀地涂抹上油酥,然后卷起来,切成小段,再将小段面团擀成饼状。最后,将饼放入烤箱或电饼铛中烤制,直至表面金黄酥脆。刚出炉的祁县油酥饼香气扑鼻,咬上一口,“咔嚓” 一声,酥脆的外皮在口中散开,内馅的香味也随之弥漫开来,让人欲罢不能。无论是作为早餐搭配豆浆,还是作为零食随时享用,祁县油酥饼都能给人带来满足感。

寿阳茶食是山西寿阳著名的汉族小吃,是一种烙饼和月饼合二而一的早点食品,外酥、里脆,形状像小酥皮月饼。据传,茶食这一名字还是唐代大文学家韩愈起的。其制作方法较为复杂,以 700 克面粉为例,需准备红糖 150 克,芝麻 100 克,核桃仁、花生仁、青红丝各 20 克,高度白酒、饴糖、碱面、食油各适量。先将 200 克面粉制成熟粉,与切碎的核桃仁、花生仁、青红丝、芝麻、红糖、饴糖、高度白酒等掺和一起拌匀,制成馅料。再将 300 克面粉和成水油面团,200 克面粉制成油酥面。将两种面团分别下成小剂,用小包酥的方法包酥,擀成饼皮,包入馅料,制成茶食生坯,放入烤箱烤制,温度控制在 220 度左右,烤 10 分钟即熟 。寿阳茶食食之香甜可口,馅厚不腻,是早点之佳品。当地人每逢春节总是要自己动手做些来吃,在婚嫁、喜庆之时,也以其待客、作为馈赠礼品,亦是祭祖敬神之供品。寿阳茶食承载着寿阳人民的情感和祝福,是寿阳传统文化的重要组成部分。

晋中还有许多其他特色美食,如平遥碗托,口感筋滑利口,可冷调或热炒,冷调时口感凉爽、清香、光滑可口,热炒则香味四溢,诱人垂涎;太谷熏鸽,色泽金红,肉质鲜嫩,醇香入味;介休贯馅糖,口感酥脆,甜而不腻,具有浓郁的芝麻香味…… 这些美食各具特色,共同构成了晋中丰富多彩的美食文化。

晋中传统美食以其独特的风味和深厚的文化内涵,吸引着无数食客前来品尝。它们不仅满足了人们的味蕾,更成为连接晋中人民与家乡情感的纽带。无论是在繁华的都市,还是在宁静的乡村,晋中美食都散发着独特的魅力,让人们在品尝美食的同时,也能感受到晋中这片土地的独特韵味。

现代传承与发展:人文精神的延续

在现代社会,晋中高度重视人文文化的传承与发展,积极采取多种措施,让古老的文化在新时代焕发出新的生机与活力。

晋中通过举办各类丰富多彩的文化活动,为传统文化搭建展示平台,吸引了广大民众的积极参与。一年一度的中国晋中社火节,是晋中地区规模最大、最具影响力的文化活动之一。在社火节期间,背棍、铁棍、高跷、舞龙、舞狮等传统社火表演精彩纷呈,吸引了众多游客和市民前来观赏。现场热闹非凡,人们沉浸在浓郁的民俗氛围中,感受着传统文化的独特魅力。除了社火节,晋中还举办了全民文化活动季、十台大戏闹新春、送文化下基层、送戏下乡等一系列文化活动,这些活动涵盖了戏曲、歌舞、杂技、书画展览等多个领域,为不同年龄段、不同兴趣爱好的人们提供了丰富的文化体验。

晋中市高度重视文化遗产的保护工作,采取了一系列有效措施,确保这些珍贵的文化遗产得以传承和延续。政府加大了对文物保护的资金投入,用于修缮和维护古建筑、古遗址等文物古迹。平遥古城作为世界文化遗产,得到了全方位的保护和管理。政府制定了严格的保护规划,加强对古城内古建筑的修缮和维护,同时,对古城的环境进行整治,改善居民的生活条件,使平遥古城在保护中发展,在发展中保护。晋中还积极推进文物数字化保护工作,利用现代科技手段,对文物进行数字化采集、存储和展示,让更多的人能够通过网络了解和欣赏晋中的文物资源。

在加强文化遗产保护的同时,晋中还积极推动文化产业的发展,将文化资源转化为经济优势。晋中依托丰富的历史文化资源,大力发展文化旅游产业。平遥古城、乔家大院、王家大院等景区吸引了大量游客前来观光旅游,成为晋中文化旅游的金字招牌。这些景区通过挖掘历史文化内涵,推出了一系列特色旅游产品和活动,如平遥古城的实景演出《又见平遥》,以独特的艺术形式展现了晋商文化的魅力,深受游客喜爱。晋中还积极发展文化创意产业,鼓励文化企业和创意人才进行创新创作,推出了一批具有晋中特色的文化创意产品,如平遥推光漆器、太谷砖雕、榆次黑陶等,这些产品不仅具有艺术价值,还具有实用价值,受到了市场的广泛欢迎。

晋中还注重文化教育的普及和推广,将传统文化纳入学校教育体系,培养青少年对本土文化的认同感和自豪感。许多学校开设了晋剧、剪纸、武术等传统文化课程,邀请民间艺人走进校园,为学生传授技艺。通过这些课程的开设,青少年们不仅能够学习到传统文化知识和技能,还能够亲身感受到传统文化的魅力,激发他们对传统文化的热爱和传承的责任感。

晋中在现代传承与发展人文文化方面取得了显著成效。通过举办文化活动、加强文化遗产保护、发展文化产业等举措,晋中让古老的文化在新时代绽放出了新的光彩,不仅丰富了人们的精神文化生活,也为经济社会的发展注入了新的活力。在未来的发展中,晋中将继续秉持传承与创新的理念,不断探索人文文化发展的新路径,让晋中文化走向更广阔的舞台。

结语:晋中人文的永恒魅力

晋中,这片充满魅力的土地,以其悠久的历史、辉煌的晋商文化、独特的民俗艺术、诱人的传统美食以及在现代社会的积极传承与发展,展现出了独一无二的人文魅力。它不仅是山西文化的重要代表,更是中华民族文化宝库中的璀璨明珠。

晋中的历史,犹如一部波澜壮阔的史诗,从远古时期人类的繁衍生息,到先秦时期不同部落的交融,再到秦汉、唐宋、明清等各个朝代的发展变迁,每一段历史都承载着丰富的文化内涵,见证了中华民族的兴衰荣辱。这些历史遗迹和文化遗产,是晋中的宝贵财富,也是我们了解中华民族历史的重要窗口。

晋商文化作为晋中文化的核心,其辉煌成就和独特精神影响深远。晋商们凭借着卓越的商业智慧和坚韧不拔的毅力,在明清时期崛起于华夏大地,创造了举世瞩目的商业传奇。日昇昌票号的 “汇通天下”、乔家大院和王家大院的宏伟壮观,都彰显了晋商的实力和风采。晋商精神中的诚实守信、开拓进取、和衷共济、务实经营、经世济民等内涵,不仅是晋商成功的关键,也成为了晋中人民的精神支柱,激励着一代又一代的晋中人民在各个领域不断奋斗、追求卓越。

晋中丰富多彩的民俗艺术,是当地人民智慧和创造力的结晶。晋剧以其独特的唱腔和表演技巧,展现了晋中地区的文化特色;晋中社火中的背棍、铁棍、高跷、舞龙、舞狮等表演形式,热闹非凡,充满了浓郁的节日氛围;剪纸、木雕、石雕、砖雕、黑陶制作、麦秆画等民间手工艺,精美绝伦,蕴含着深厚的文化底蕴。这些民俗艺术不仅丰富了晋中人民的精神文化生活,也成为了晋中文化对外传播的重要载体。

晋中传统美食,是晋中人生活中不可或缺的一部分,也是晋中文化的重要体现。平遥牛肉的醇香可口、太谷饼的甜而不腻、榆次灌肠的爽滑劲道、祁县油酥饼的酥脆可口、寿阳茶食的香甜美味…… 每一种美食都有着独特的制作工艺和风味,让人回味无穷。这些美食不仅满足了人们的味蕾,更承载着晋中人对家乡的深厚情感和对美好生活的向往。

在现代社会,晋中高度重视人文文化的传承与发展,通过举办各类文化活动、加强文化遗产保护、推动文化产业发展等多种方式,让古老的文化在新时代焕发出新的生机与活力。晋中社火节、全民文化活动季等文化活动的举办,吸引了广大民众的积极参与,让更多的人了解和喜爱晋中文化;平遥古城、乔家大院等文化遗产的保护和开发,不仅保留了历史的记忆,也为晋中旅游业的发展注入了强大动力;文化产业的发展,如文化旅游、文化创意等,将晋中文化与现代经济相结合,实现了文化价值与经济价值的双赢。

晋中人文文化是中华民族文化的瑰宝,它的独特魅力和重要价值不言而喻。我们应当更加关注和保护晋中人文,传承和弘扬晋中文化的精髓。让我们共同努力,让晋中人文在新时代绽放出更加绚烂的光彩,为中华民族的文化繁荣和伟大复兴贡献力量。相信在未来,晋中将会继续保持其独特的人文魅力,不断创新发展,成为一个更加令人向往的文化胜地,续写属于自己的辉煌篇章。