东明县小井镇小井村,是全国最早一批实行分田到户、落实家庭联产承包责任制的村庄。比小岗村还早一年。

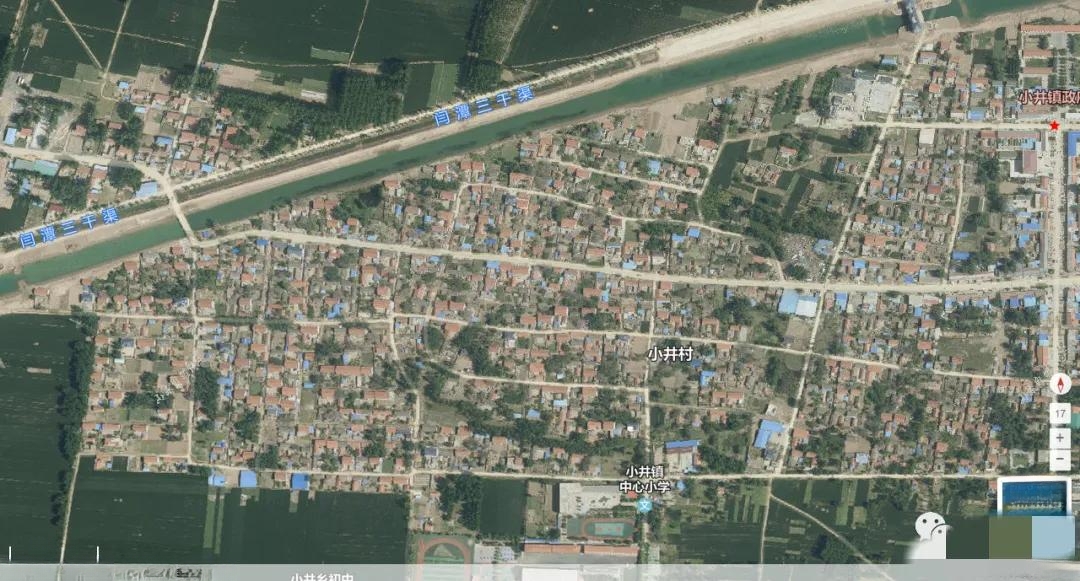

小井行政村由小井、郭岗两个自然村组成。现有居民824户,3488人,耕地4577亩。

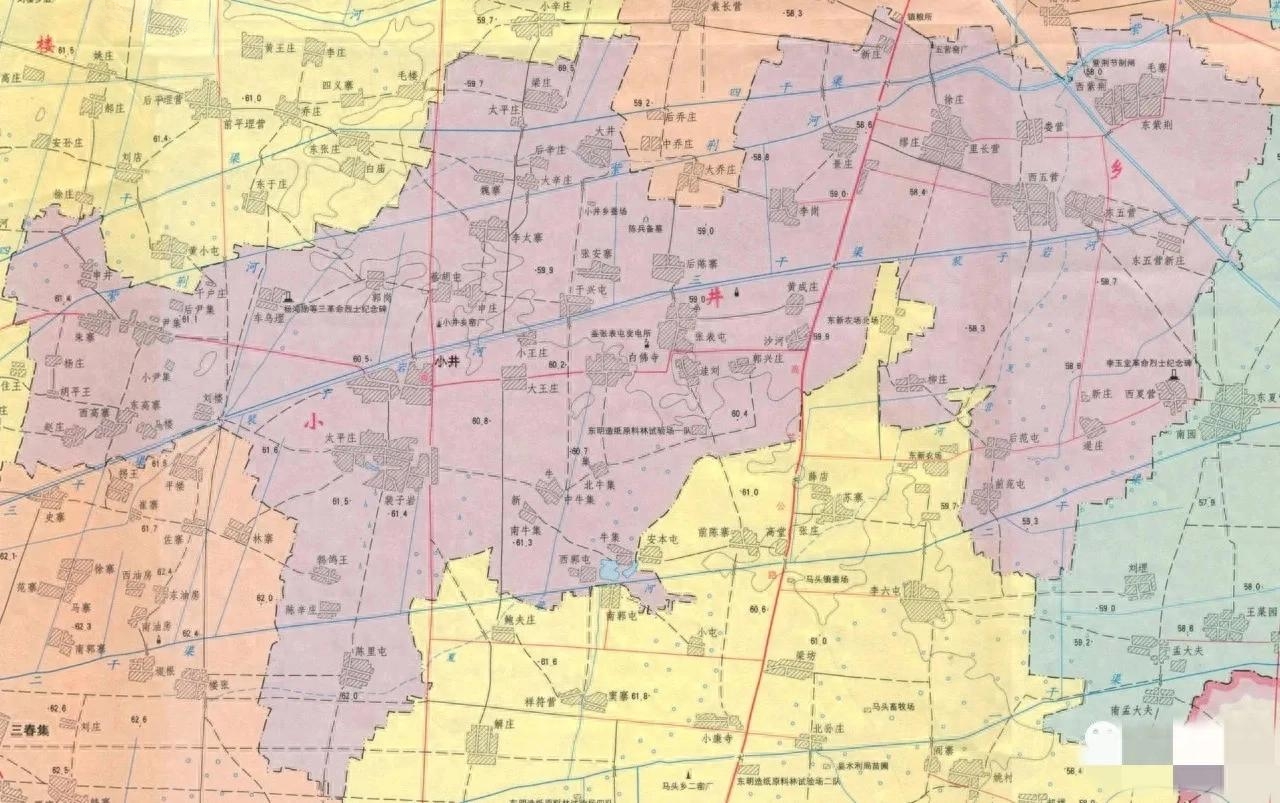

据《东明县志》记载,清嘉庆年间,该行政村小井隶属长垣县海乔里,郭岗属长垣县从化里;民国时期小井村属长垣县第七区大徐寨乡,郭岗属长垣县第七区焦楼乡;1949年属东明县第五区;1955年属裴子岩中心乡;1958年属马头公社;1978年属小井公社;1984年改为小井乡。

小井

小井位于县城南25公里处,是小井乡一政府所在地。该村现有725户,2973人,耕地3860亩。

据该村李、赵、杨、刘四姓族谱记载:明永乐七年(1409),四姓分别由山西平遥县、汾阳县、洪洞县迁此建村,李家在村东,赵家住西南,杨家住西北,刘家居中。村中有一眼小井,口大如斗,水味甘美。经四姓协商,该村以水井命名为小井。全村现有李、赵、杨、刘、张、彭、武、林、陈、王、尹、郝、殷、杜十四姓。其中李、赵、杨、刘四姓人口居多,分别为248户998人;175户700人;150户601人;44户181人。

清朝时期,小井村西1公里处有一附属村,叫西小井。据《李氏族谱》记载,该村由李氏九世祖李祥世于清乾隆十七年(1752)所建。后发展到二十多户,一百多口人。李祥世墓就在该村西北,墓前立有石马、石人。民国初年,军阀混战,土匪猖獗,此村多次遭土匪骚扰,无法居住,西小井人又逐渐迁入小井寨内,直到1935年4月份迁移完毕,此村消失。

小井村西南约1.5公里处,有一条西南至东北走向的大河身,直通黄河阎谭口。这道河身至此分成两道弧形的漫洼,分别向东南、东北延伸。至村东偏北约1.5公里处,两道漫洼交汇,中间形成了一个长约3公里、中阔1公里的流线形高地,像是两水夹着的小洲。小井村就座落在这块高地的中部最阔处。据传,早年一位阴阳先生从此路过,说该村是凤凰宝地,因为它正座在头南尾北,展翅腾飞的凤凰身上。还说村南寨门两侧的两口水井,就是凤凰的眼睛。从此以后,村人总将凤凰宝地引以自慰。小井这一带,很早就流传着“裴子岩庙多,小井井多,裴子岩盖座庙,小井就打一眼井”的说法。小井村针对裴子岩盖庙打井,这只是传说,它既不是村规,也非民俗。但是,小井井多确是不争的事实。

据《赵氏族谱》记载,迁民来时,这片土地上就有72口水井,在村庄的什么位置,已无从查考。其中一眼小井,村中几家族谱皆有记载。当时,与这口小井相对的还有一口大井,位于村东。其井底能排放四张小床,井深而水旺,故名东大井。村人祖祖辈辈用它浇菜灌田,年复一年,即使再旱的年头,也从未干涸过。这口井至今犹在。村寨东、南、西三个寨门左右两侧各有水井一眼,有人说是凤目,也有人称它龙眼。村内四隅各有一口水井。村中偏西、偏北又有水井两眼。这12眼水井,什么年代挖的,是否在《赵氏族谱》中所载的72井之列,都难以说清,但大多完好如初。村周围还有菜园井。解放前,村内穷苦人家地少,光靠种庄稼难以糊口,挨村有地者,就开起菜园。村民在自家的菜地里挖井、浇菜,这样的菜园井就有6眼,养活了6户穷人。

为了抗干旱夺丰收,1959年,生产队与生产队联合,群众出资出力,采用半机械化的人力推钻、钻眼下管的方法,全村打出9眼深一百五六十米的机井,井深水旺,能供水车日夜抽水。1966年,大搞井泉建设,村里又打行井16眼。机井、行井在抗旱中都发挥了重要作用。这些井直到1978年引黄灌淤时才逐渐废弃,有的至今痕迹尚存。

1976年4月,国家无偿投资,由县水利局钻井队施工,在村东300米路北50米处,采用现代化机器钻井的方法,打了一眼机井,深380米。井水清冽甘美,水量充足,可供4寸水泵连续抽水。也就是这眼井,出现了奇迹。1986年国家地矿部用卫星勘测时,发现这眼井水质好,富含多种矿物质。1999年,经国家地矿部、卫生部、轻工总会和权威人士鉴定,该井水中含有偏硅酸、碘、锶、锌、溴化物等几十种人体所必需的微量元素。小井乡与青岛市天然矿泉水有限公司联合开发,建起了“东明崂明泉水有限公司”,年产瓶装矿泉水12000吨、桶装矿泉水8000吨。远销开封、濮阳、菏泽及全国各大城市,小井村也因此井出了名。

20世纪80年代以来,村民为用水方便,各家各户都打起了压水井。村里的井就更多了。2006年,国家拨专款20万元,打了一口深400多米的机井,并安装了变压器、电脑自控抽水发施和82千米的丰管道,全村用上了卫生甘甜的自来水。这口自来水井,可供15000人吃水,供水半径4公里。目前已为小井、裴子岩、郭岗、蔡胡屯、申庄五村饮用。

小井历史上曾筑有村寨。据《李氏族谱》记载,清乾隆二十六年(1761),黄河泛滥,庄稼全被淹没,村庄惨遭破坏,村人四处逃难。咸丰五年(1855)六月,黄河决口干兰阳县铜瓦厢,又加天下大雨,河水从西南而来,小井沦为泽国,村内水深八尺,房屋倒塌200多间,裂缝者100多间,庄稼绝产,财物漂没,村民十有八九出外逃荒要饭。流落外乡的就有二三百人。为防水灾、匪患,同治五年(1866)奉上宪劝谕,修筑寨堡。会首赵庆祥召集18家排头(各族主事人)商议筑寨事宜。秋未,破上动工,出动男丁六七百人,平头车三百余辆,挑担二百余付。历经三个月,寨堡筑好,耗费三千余缗。因有外村相助,故命名“友助寨”。寨高三丈,顶宽两丈,呔宽六丈,周长三百六十丈。按村中横三竖一主字街道,设东、南、西三个寨门,寨门外凸,以备观敌击敌,主字街后是一庙堂。

每个寨门里配三门大土炮,三门小土炮,都安装在太平车上。寨墙上有拦马墙,高五尺余,两丈一个垛口,供嘹望射击。寨墙东南、西南、西北、东北四隅设有四个外凸炮楼,是明碉堡。寨门与碉堡组成交叉火力,控制村庄每个角落。寨墙外是寨海,宽八丈多,深二丈多。寨墙坚固,可防水灾。寨里有快枪、上枪一百多条,十炮十多门,可抗匪患,可御盗贼。小井寨成了有名的安全寨。社会上一有风吹草动,兵荒马乱,方圆几十里的富户,便用太平车拉着粮食,带着金银财宝,纷纷到小井寨里躲灾避难。

民国时期,以张五为首的一股土匪.长期流窜于东明、长垣、曹县、菏泽一带,对小井窥视已久,多次派人刺探,寻机攻寨。1938年农历六月,张五纠集各小股土匪六七下人,驻扎在小井周围裴子岩、郭岗、尹集等村,总部设在牛集,向小井索要四千块大洋,扬言十天交清,否则血洗小井,妇孺不留。小井人不畏强暴,分文不交,在当时会首杨文翰带领下,全村男女老少齐卜阵,坚守村寨。张五率匪于六月二日围困小井寨,二十四日下午未时,命令匪徒攻寨,先打二十枚炮弹,只击中刘家一个牲口棚,炸死一头牛、一匹马、四头骡子。接着有六七十个匪徒从裴子岩方向攻来,东门、南门内的土炮各还击一炮,就打死打伤土匪五六十人,剩下的抱头鼠窜。半个小时后,土匪又组织四面强攻,各寨门的土炮轮流还击,本村李二良等三四十名神枪手,百发百中。张五匪徒死伤惨重,无法接近寨墙。三天内强攻十多次,都被一击退,从二十七日又改强攻为围困。双方一直僵持到七月初,历经三十余天,张五匪徒弹尽粮绝,死伤数百人,才无可奈何地作乌兽散。小井死两人、伤两人,从此土匪再不敢到小井骚扰。

小井人遭受过日寇的屠杀。1939年农历十一月二十四日上午,国民党军丁树本部特务团,在日军的追击下来到小井,驻扎在村西北隅。下午3点多钟,数百名日军乘24辆汽车从西面突袭小井。特务团出村伏寨壕迎击,待日军逼近时枪弹齐发,日军被当场击毙10人,伤者无数。战斗相持一小时后,因寡不敌众,丁部特务团即从小井往东南牛集一带撤退。日军由南门进入寨内,疯狂报复,他们三五成群,在大街上横冲直撞,冲进民宅打砸抢烧,见人就杀,近的刀刺,远的枪击,人多处扔手榴弹。一时间,街上、院内、房中,尸体横陈,鲜血遍地,火光冲天,惨不忍睹。前街村民杨喜一家6口,在屋内躲藏,被日军杀死4口,房屋被烧,尸体俱焚,两个孩子有幸逃出。村民李麻五一家4口,3人遭惨杀,幸存一个3岁的小孩。日军还在村内抓了10名青壮年,押至东门外寨壕冰凌上用机枪扫射。日军这场屠杀持续到太阳将落,才乘车而去。这场浩劫,共杀害无辜村民84人,刀戳致残者4人,烧毁房屋4间。

小井村曾发生过两次八路军歼敌的著名战斗。1944年7月1日,汪伪系统的陈立德部副司令李英率该部两千余人,由东明逃往河南济源,沿途遭到沙窝、马军营一带民兵联防武装的截击。逃至小井村后,又被冀鲁豫军区十分区十八团与东垣县基干大队包围。八路军先是劝降,后又派十八团政治处主任何国同李英谈判。敌人玩弄缓兵之计,口头表示起义,暗地却准备趁雨夜突围潜逃。八路军看李英无投降迹象,天黑时分,发动总攻。十八团和县大队先后攻人寨内,李英部纷纷缴械投降,仅有一赵姓营长带着百余残兵据守赵家楼院内,负隅顽抗。这时跟随赵的警卫员李士增(中共地下工作人员)乘其不备,将赵击毙,余皆投降,副司令李英被擒。战斗不足一个半小时,共俘李英部官兵1700余人,缴获轻重机枪20挺、迫击炮3门、步枪800支、手枪100余支、战马40匹、电台1部。1945年冬季某日,国民党某部十三团从东明城出发到开封换防,中午途经小井。原东垣县县长张岸得知这一消息后,带领黄河支队,同冀鲁豫军区某部四营迅速将其包围。先发起政治攻势,劝降十三团。喊话无果后,便开始攻击,没打多久,十三团就宣布投降。这次战斗缴获大批武器,其中水压机关枪4挺、迫击炮6门,连同轻重机枪、步枪、弹药等,整整拉了12太平车。俘虏团长以下官兵3000余人。

小井村历来崇文重教。清道光十五年(1835),村人赵栋选(字芷升,邑庠生,敕封文林郎),在本家办私塾一所,收本村学子60人,梁庄、裴子岩、李岗等村24人。传授《三字经》、《百家姓》、《四书五经》等,还让学生临仿习书,作诗答对。塾师身体力行,教诲有方,周围几十里颇有声望。办私塾56年,培养出秀才20名,举人1名,太学生100多名。从光绪二十一年(1895)开始,村人李同轩、李云轩兄弟在李家大院办私塾30多年,培育学子200多人。1929年,村人李鸿猷,从河北省立第十一中学毕业后,在本村富户杨家、赵家设馆授徒,学生多是本村人。李鸿猷知识渊博,且书法艺术精湛,尤其擅长大楷、隶篆、榜书,笔力遒劲,神韵独到,自成一体。他的学识和书艺,影响了村中不少青年。后来,他的学生当教师的14人,当国家干部的13人。新中国成立后,村里就办起了农民文化速成识字班。由村民李鸿钧、李怀生、赵文玉任教。主要教识字、算术、珠算,夜间授课。办学两年,一百多人脱盲。有的会写信,有的当了会计。其中,李振兴年过半百,刻苦学习,不仅能读书看报,而且出口有词,成了地方有名的快板诗人,县文化馆还存有他编写的民歌民谣。

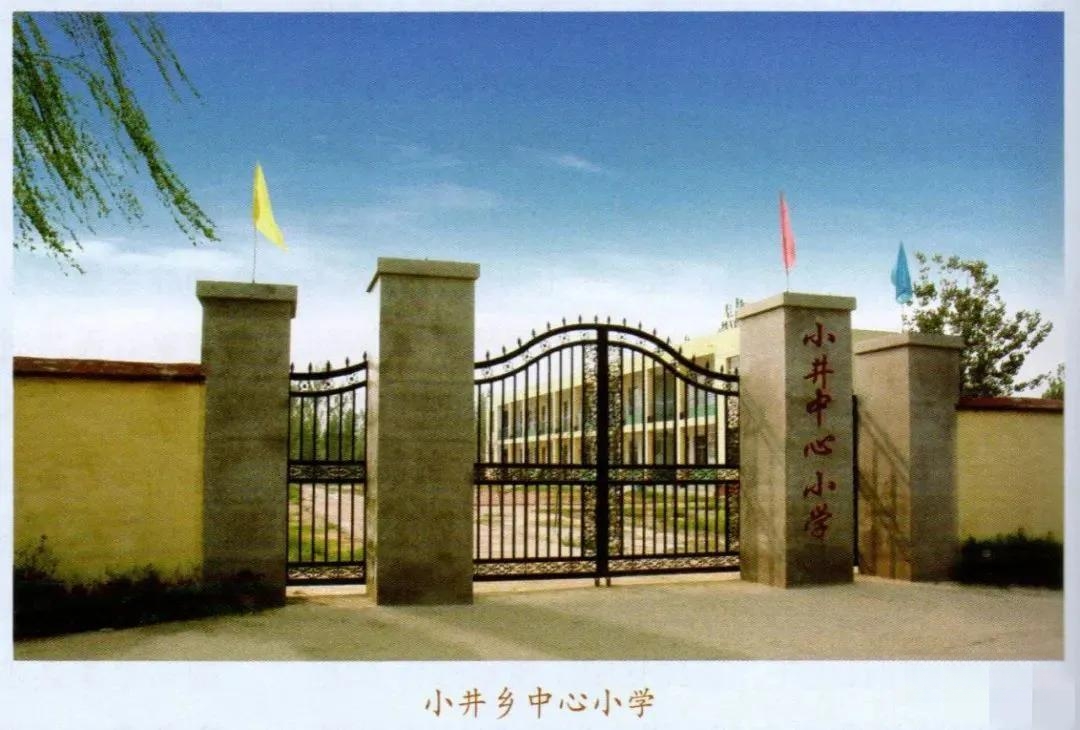

1951年,村里建起一所完全小学。占地12亩,6个教学班,命名为大辛庄完小小井第一分校。1952年改为小井完小。1970年增设初中班,办成小井联中。1975年,联中扩建,占地16亩,11个教学班。1984年,小井联中被命名为小井乡初级中学,该村小学部成为小井中心小学。2001年,经多方筹措资金,投资11万元,新建教室16间,重修围墙和大门。2005年,争取国家拨款36万元,建起一座高标准教学楼,共20间。2007年又争取危改资金20万元,小井村投资7万余元,除将危房全部改造外,又建围墙369米,大门一座。目前,该校整洁壮观,校貌焕然一新,已达到市级规范化学校标准。学校教师素质好,事业心强,教育有方,培养了一大批人才。该村1978年至1986年就有120名大中专毕业生;1986年以来,有大中专生312人,其中研究生5人。该村一家兄弟姐妹几人全部考入大中专院校的就有10户。李俊杰一家三个孩子全是研究生。

小井人热戏爱热闹。1935年村民李四勋领头,自发办起了一个玩会班,由25人组成。大家兑钱买了乐器,请县豫剧名演员朱留福前来教戏。他们不搭台子,不穿戏装,农闲时常在小井村演出。剧目有《南阳关》、《战洛阳》等二十来个。有时还应邀到周边村庄演唱,后来越唱越响,越演越远,东到大黄集,南到堌阳,西到黄河边,北到县城附近。村人李军堂成了开封市豫剧团的司鼓;李凤岳成了开封市两夹弦剧团的主演,其妻周凤兰成了开封市两夹弦剧团的业务团长、国家二级演员。

解放初,该村建了一座戏楼,占地6亩,坐东向西,戏楼高3丈余,阔4丈,戏台由木板扣成,下有石墩支撑,台周设有栏杆,台后是三间化妆室,楼之西有六间西屋,为演员住室、伙房。整个戏楼设计新颖,建筑精巧,被誉为东明城南第一花戏楼。三年困难时期才塌坏。1978年,由上级资助建材,村里负责又建起一处剧院,占地8亩。剧院座北朝南,后堂四间,前台上有顶棚,舞台用砖砌成。两边墙柱上方分别画着上山虎和下山虎,下边楷书对联,字大如斗,上联是“三五人千军万马”,下联是“七八步四海九州”。剧院经常演戏,很受群众欢迎。

村中路北有一座泰山娘娘行宫,坐北朝南,分前厅和后殿,前厅中间是一条路,东坐大龙王,西坐二龙王。后殿中间是泰山娘娘塑像。据庙内石碑记载,该庙始建于明代中叶,曾于清顺治十五年二月、康熙二十七年五月、道光六年二月三次进行重修。1987年春,因扩修公路,该庙北迁数米。1997年,村民又筹资重建后殿前廊,红砖红瓦,飞檐龙脊,甚为壮观。至今,该庙已历时四百余载。

解放前,小井人以农业为主,兼营工商业。该村是一个地主户数多、穷人人口多的村庄。明初迁民时赵家、杨家、刘家就是富户,落户后经过明、清五百多年的积累,又有不少户崛起。到民国时期,村里2顷地以上的地主就有10户,其中,12顷地的1户,8顷地以上的4户,2顷多地的5户。这10户地主,占有土地54顷,地多、钱多、房屋多,人口却少。占全村人口60%以上的穷人,有的当佃户,有的被地主雇佣,扛长工,打短工。他们交租之后勉强维持生活。一遇灾荒,就难以糊口,年轻有力气者出卖劳力,会技术的耍手艺。年老体弱者,只好领着孩子四处要饭。该村当时常年在外讨饭的就有5家。

穷苦的日子磨练了村民的意志,有些人为了养家糊口,发家致富,除了种地,还兼营工商业。解放前,该村就有酒店、油坊、豆腐店、木匠铺等简单的手工作坊。当时有“赵家酒、杨家油、张家豆腐第一流”之说。1945年,村民赵正铭为股东,在小井前街路南开了一家酒店,字号“长春酒店”,酒池子10余个,每天出纯高粱酒三四百斤,味道醇正浓香,销路很好。除在本地批发零售,还远销山西等地。当时黄庄知名人士张二丽送给酒店一幅对联:“酒压江南无二美,黄河两岸第一家。”1927年,村人杨运章在小井西头开了一处油坊,用棉籽、花生、菜籽等榨油。特别是榨的棉籽油,不但出油率高,而且味香、油清,不溢锅。方圆几十里的人都来加工、购买,生意红火。张家豆腐也很出名,细白硬实,任意切一小块,用细绳子串住提起来豆腐不烂,邻村人都争相购买。他家还炸油豆腐,风味清香爽口。村人李家齐、李家治等人,用麦秆作原料,用高粱秆做成蔑子,编成蒸馍的锅帽,盛食品的草箱,既美观又保温。闲暇时编制,到集会上出售,很受用户欢迎。

历史上村里先后还有三家药铺,刘家1906年在中心街路南开了一处药铺,字号“万春堂”。名医刘春膏坐诊,擅长治疗天花,方圆几十里都有人来看病。日本人屠杀小井时受损停业。1917年,乔家开了一处“济济堂”综合药铺。位于小井后街路北,临街四间门面房为门诊和售药室。乔臭是掌柜,擅长看恶疮毒疠。又聘请赵公相和李德贵两位老中医,善医妇科和伤寒杂症,药品齐全,周围几十里的人都来求医取药。1947年赵家开“济生长”药铺,位于小井前街路北。赵正铭为股东,生意兴隆。

解放后,小井人农商并举,经济发展迅速。1949年经过土地改革,该村的大多数穷苦人分得了土地,农业连年获得了大丰收。1951年,全村出动太平车100余辆,甩着响鞭,人欢马叫地送公粮、卖余粮的车辆一字排开,长达数里,场面热烈、壮观。现在小井人谈起当时情景,还引以为荣,感到自豪。后来成立了互助组、合作社,粮食产量不断提高,群众生活不断改善。20世纪60年代初,由于连续三年自然灾害,加上“左”的影响,生产水平下降,村民的温饱成了问题。为了改变生产条件,摆脱穷困局面,在上级党委的大力支持下,他们充分利用南有二干渠、北靠三干排的水利优势,大搞引黄灌淤。1974年第一次把村西800多亩盐碱涝洼地,淤成了沙淤参半、保水保肥的壤土地,当年就获得了丰收,尝到了放淤改土的甜头。1978年再次引黄灌淤,把全村3800多亩沙碱薄地灌成了红瓤淤土,昔日的盐碱地变成了金银滩。

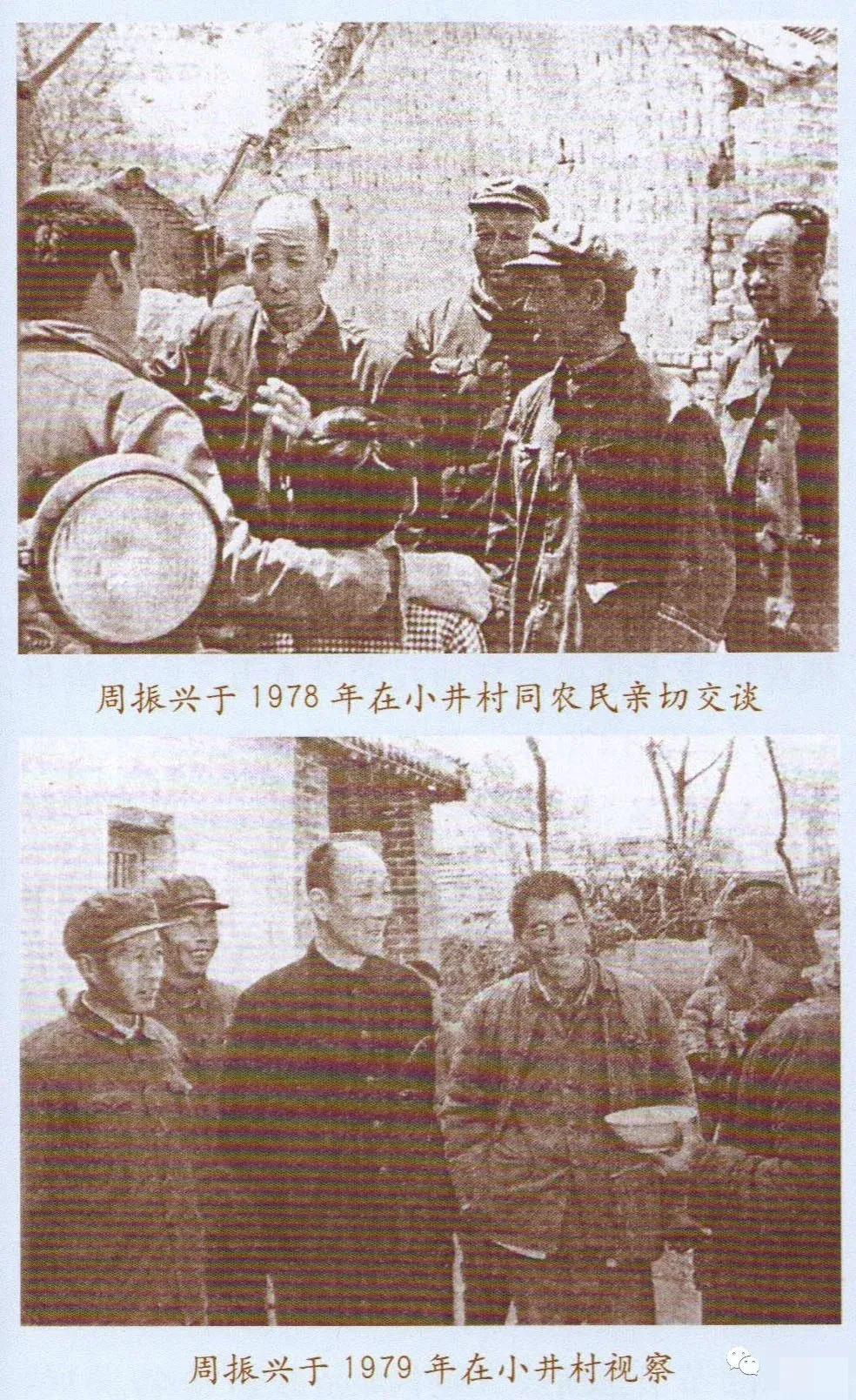

2024年4月23日,周振兴同志与世长辞。

七律·送周振兴老书记。 谷雨时节花满城,菏泽百姓送周公。常怀歉疚响耳光,永存思念仰高风。千村万户访贫苦,一生一世为民情。先生驾鹤已去远,何时再回看小井。

1978年元月,原菏泽地委书记周振兴到小井村搞调查研究,走访了困难户,发现群众生活还有困难,便指示该村干部大胆实行农业联产承包责任制,进一步调动了村民发展生产的积极性。这一年,在放淤改土的基础上,村支部、村委会带领群众大搞农田基本建设,挖沟渠14条,总长2万米,建桥、闸13座,渡槽一座,大大改善了农田水利条件,实现了旱能浇涝能排。同时,调整种植结构,改原来一麦一秋为间作套种,小麦套种棉花、玉米,棉花套种西瓜,提高了复种指数。并实行机械化耕作,科学种田,产量产值迅速提高。目前该村小麦亩产800多斤,套种的玉米亩产900多斤,瓜棉间作每亩棉花可收入1000多元,西瓜收入600多元。

视频喜鹊筑巢

视频加载中...

2007年4月,原中组部部长张全景来到小井村调研,当他了解到推行生产责任制30年来,该村发生了翻天覆地的变化后,非常欣慰。他鼓励小井人,多找致富门路,争取更富。小井村土地肥沃,交通方便,村民勤奋,只要坚持改革创新,致富大道一定越走越宽广。

郭岗

郭岗位于小井西北部。该村现有118户,515人,耕地717亩。

据该村《郭氏家谱》记载,明永乐年间,郭姓从山西洪洞县迁此建村,以姓氏命村名为郭家岗,后简称郭岗。

该村现有王、申、姚、赵、郭、李六姓。清康熙十六年(1677),王姓由一千王村迁入,现有43户,179人;清顺治十四年(1657),申姓由本乡申庄迁入,现有26户,130人;清顺治十四年(1657),姚姓由大屯乡孟大夫村迁入,现有20户,81人;清顺治十四年(1657),赵姓由黄集镇孙赵寨村迁入,现有13户,71人;郭姓现有8户,27人,属始迁姓;1930年,李姓由本乡魏寨村迁入,现有8户,27人。

解放前,郭岗是有名的穷地方,土地盐碱涝洼,作物产量很低。当时主要种植小麦、高粱、谷子、大豆等,亩产一般70~80斤。村民靠种庄稼难以维持生活,村中有4户常年外出讨饭,还有4户到唐庄、荆台集等村当了佃户,多数户靠刮盐土、做小盐为生。20世纪40年代,有人开始做生意,村里有了粉坊、油坊、杂货铺。1943年,申玉林开粉坊,用绿豆、扁豆、红薯做原料,加工粉皮、粉条。由于申家的粉皮、粉条色鲜味正,口感好,而且耐煮,畅销周围几十里。1944年,王二歪家开油坊,卖香油。先是在外乡聘请了师傅,后王家人学会了磨油技术。王家的磨油质量好,加之善经营,生意很红火,足以养家糊口。

解放后,该村努力改变生产条件,农业有了长足的发展。20世纪50年代,农业合作化后,郭岗人积极参与兰东干渠、紫荆河、红卫河、三干渠等全县大型水利工程的施工,为本村农业发展奠定了基础。1978年和1985年,他们利用南有三干渠、北有地下河的优势,两次引黄灌淤压碱,把全村717亩盐碱地全部淤了一遍,昔日的盐碱窝变成了良田沃土。接着又大搞农田基本建设,先后投资3.6万元,挖沟渠5条,总长1470米,建桥、闸3座,基本上形成了旱能浇、涝能排的排灌体系。2003年连续下了80多天雨,由于水利工程做得好,地里没有积水成灾。近几年,村民又实行了麦、棉套种,小麦、玉米间作,麦、瓜、棉花套种,并采用营养钵育苗、地膜覆盖等先进技术,大大提高了产量,增加了收入。目前,该村小麦单产由解放前的70来斤提高到1000斤左右,棉花亩产皮棉130多斤,西瓜每亩收入千元以上。

撰稿:李留生 刘东岭

民间传说

“神仙”李吉星

小井乡一带至今流传着李神仙的很多故事。

大比之年,西小井村李吉星进京赶考,回来的路上,遇见路北场上一个书生正和一位晒麦的农夫说话。书生说:“别看现在天晴得这么好,午时有雨,别晒了,快把麦子运家去吧!别瞎出力了。”李吉星听到后,仔细观了天象说:“晒吧!书生说有雨不错,但没有看出雨只下路南,不下路北。”果然,午时下雨,路南下雨路北晴,场里麦子无事。书生大惊,长叹说:“我不如他,此人仙也。”从此,李吉星就有了“仙”名。

一天夜间,车乌岗村有一家被盗,盗去了很多东西。失主心里非常着急,一时又想不出能找到东西的办法,无奈之下,就去西小井找吉星李仙。人们都说李仙能掐会算,也许有一线希望。

到了西小井,找到李吉星,说了被盗的情况。李仙听后,随即就说:“明天焦楼集会,你早晨就去。到焦楼,在吃饭时,有一位年轻美貌的妇女端着饭碗,由路南过往路北。你看见后,要立即上前把她推倒,你那被盗之物就能找着。”

第二天早晨,失主按李仙说的去做。到焦楼后,果然看见一位年轻美貌的女子端着碗,由路南往路北走。失主走上前去,一掌将女子推倒在地。女子吓得变了脸色,急忙喊:“有孬人啦!快来抓呀!”街坊邻居听到喊声,一齐来到街上。

失主一看,惊惶失措。心想:八成是李仙要害我,拔腿就往东跑。当时焦楼东地是芦苇荡,失主为了不受皮肉之苦,急忙躲进芦苇荡里。稍停一会儿,转眼一看,见自己家被盗的东西在此,心中大喜。等众人追到,他说明了原因,此事平息。这一次,是巧合还是讹传,众说不一。(刘东领搜集整理)

2025年3月2日下雨视频

视频加载中...

参阅《黄河的记忆》加工整理。