赞繁峙县

千载繁峙韵自长,春秋晋赵史流芳。

人文焕彩民风朴,风俗含情意韵彰。

古寺巍峨迎远客,佳肴馥郁唤饥肠。

欣逢胜境心欢畅,共话此城美誉扬。

一、开篇引好奇

你是否曾在旅行的地图上寻找那些藏在角落里,却散发着独特魅力的地方?今天,让我们把目光聚焦在山西忻州的繁峙县,一同揭开它神秘而迷人的面纱。这里,历史的厚重与人文的温情交织,自然的壮丽与美食的诱惑并存,每一处角落都诉说着岁月的故事,每一种体验都能触动心灵的琴弦。你准备好踏上这场充满惊喜的探索之旅了吗?

二、历史脉络梳理

繁峙县的历史,犹如一部厚重的史书,每一页都写满了岁月的沧桑与变迁。

春秋时期,繁峙属晋,为霍人邑,那是它在历史长河中最初的印记 ,见证着晋国的兴衰荣辱,参与了诸侯争霸的风云变幻。战国时代,群雄逐鹿,繁峙属赵,称藿人,在赵国的版图上,它成为抵御北方游牧民族的前沿阵地,见证了赵武灵王胡服骑射的改革壮举,也经历了战争的洗礼与和平的交替。

秦统一六国后,繁峙属代郡,被纳入了大一统帝国的行政体系,开始在统一的制度下发展,迎来了新的历史阶段。西汉时期,这里置卤城县,属代郡,后又改属太原郡,在中原王朝的统治下,农业、手工业等逐渐发展,人口也日益增多。新莽时期,卤城改为鲁城,隶属厌狄郡,虽然名称和隶属关系有所变化,但繁峙的发展脚步并未停歇。东汉时,仍称卤城县,属雁门郡,只是建安中年,县治被废,繁华一时的县城逐渐沉寂,成为历史的记忆。

三国时期,繁峙属魏并州雁门郡,在乱世之中,它努力维持着自身的发展,等待着新的机遇。西晋复置繁畤县,属雁门郡,短暂的和平让繁峙得以休养生息,经济文化也有所恢复。然而,永嘉年间,战火纷飞,繁峙再次被废,陷入了动荡与混乱。十六国时期,这里先后属后赵、前燕、前秦、后燕、魏,频繁的政权更迭,让繁峙的百姓饱受战乱之苦,也让这片土地见证了不同民族文化的交融与碰撞。

北魏时期,今地属肆州雁门郡,境内无县治,直到东魏天平二年(535 年),才乔迁于石城,治今原平板寺村,繁峙的行政中心再次确定,为后续的发展奠定了基础。

隋开皇十八年(598 年),繁畤县再次设立,初属代州,后改属雁门郡,隋朝的统一为繁峙带来了新的生机,交通的便利促进了商业的繁荣,文化也得到了进一步的传播。唐圣历二年(699 年),县治复东迁,建城于滹沱河南聚宝寨(今杏园村东),属代州,在唐朝的盛世之下,繁峙的农业、手工业和商业都达到了一个新的高度,文化艺术也蓬勃发展。北宋时,繁峙仍称繁畤,属河东路代州,继续在中原文化的熏陶下,发展着自己独特的地域文化。

金贞祐二年(1214 年),是繁峙历史上的一个重要转折点,这一年,县被升为州,隶太原府,州城在原县治,因城垣三面枕涧,东接峻坂,极为险固,故名坚州。坚州的设立,标志着繁峙在政治、军事上的重要性日益凸显,成为了地区的中心。元代,仍称坚州,属中书省,河东山西道宜慰司,冀宁路,在元朝辽阔的疆域内,繁峙与其他地区的联系更加紧密,经济文化交流也更加频繁。

明清时期,繁峙的历史又翻开了新的篇章。明洪武二年(1369 年),恢复旧称,并改 “畤” 为 “峙”,初隶山西行省太原府,后改属代州,万历十四年(1586 年),县城迁建于滹沱河北岸之龙须地(亦称石龙岗),即今县城所在地,从此,繁峙的县城位置基本确定,城市建设也逐步完善。清朝时期,繁峙继续在代州的管辖下,稳步发展,农业、商业和文化都取得了一定的成就。

民国初年,繁峙属雁门道,后直属山西省,在时代的变革中,繁峙也开始了现代化的进程,教育、工业等领域都有了新的发展。抗战时期,繁峙属晋察冀边区,这片土地成为了抗击日寇的重要战场,无数英雄儿女在这里浴血奋战,为保卫祖国、保卫家乡,谱写了一曲曲壮丽的赞歌。解放战争时期,繁峙属察哈尔省,见证了中国人民解放军的英勇奋战,为新中国的成立贡献了自己的力量。1949 年,繁峙划归山西省,属忻县专署,因砂河镇处于县境中部,县级机关驻砂河镇,从此,繁峙在山西省的怀抱中,开启了新的发展征程。1983 年,属忻州地区,2000 年,忻州撤地设市,繁峙县属忻州市,在新时代的浪潮中,繁峙县不断发展壮大,向着更加美好的未来迈进。

三、独特人文风情

繁峙县是一个充满人文魅力的地方,截至 2020 年 11 月 1 日零时,繁峙县常住人口为 250409 人 ,这里的人口构成丰富多样,除了占绝大多数的汉族外,还有蒙古族、回族、藏族、苗族、彝族、壮族、满族、土家族、傈僳族、土族、达斡尔族等少数民族,虽然少数民族人口数量相对较少,但他们共同构成了繁峙县多元的民族文化景观。

繁峙人民自古以来就生活在这片土地上,他们性格豪爽、热情好客,骨子里透着一股坚韧不拔的劲儿。就像那巍峨的太行山,无论经历多少风雨,都屹立不倒。在这片土地上,邻里之间互帮互助是常态,哪家有个大事小情,全村人都会伸出援手。农忙时节,大家互相帮忙收割庄稼;村里有人盖房子,乡亲们主动来打下手。这种淳朴的民风,让繁峙充满了浓浓的人情味。

当地居民的生活方式,既保留了传统的元素,又融入了现代的气息。在农村,依然能看到古老的农耕方式,人们日出而作,日落而息,遵循着自然的规律。田间地头,农民们熟练地挥舞着锄头,播种着希望的种子,期待着丰收的喜悦。而在县城,现代的生活设施一应俱全,人们享受着便捷的交通、丰富的娱乐活动和优质的教育医疗资源。年轻人追求时尚潮流,热衷于各种新兴事物;老年人则喜欢在闲暇时光,聚在一起聊天、下棋、晒太阳,享受着悠闲的生活。

四、多彩风俗画卷

(一)传统节日习俗

繁峙的传统节日,是一场场盛大的民俗狂欢,每一个节日都承载着深厚的文化内涵和浓浓的乡情。

春节,无疑是一年中最重要的节日。进入腊月,整个县城就沉浸在一片喜庆的氛围中。家家户户忙着扫尘,将房屋的里里外外打扫得干干净净,寓意着扫去旧年的晦气,迎接新年的好运。贴春联、贴窗花、倒贴 “福” 字,这些传统习俗一个都不能少。大红的春联上写满了吉祥话语,寄托着人们对来年的美好祝愿;精美的窗花在窗户上绽放,为节日增添了几分艺术气息;倒贴的 “福” 字,更是寓意着福气到了。

除夕之夜,一家人围坐在一起,吃着丰盛的年夜饭,享受着团圆的喜悦。饭后,长辈会给晚辈发压岁钱,这不仅仅是一份金钱的馈赠,更是一份祝福和关爱。孩子们拿着压岁钱,满心欢喜,期待着新的一年能有更多的收获。

正月十五元宵节,繁峙更是热闹非凡。街头巷尾挂满了各式各样的花灯,有传统的走马灯、荷花灯,也有现代的卡通造型灯,五彩斑斓,让人目不暇接。猜灯谜是元宵节必不可少的活动,人们在花灯下驻足,开动脑筋,破解一个个有趣的谜题,欢声笑语回荡在空气中。

除了花灯和灯谜,社火表演也是元宵节的一大亮点。舞龙舞狮的表演者们身手矫健,中国龙在他们的舞动下活灵活现,时而腾飞,时而盘旋,仿佛要冲破云霄;狮子则憨态可掬,上蹿下跳,逗得观众哈哈大笑。还有高跷、旱船、秧歌等表演,演员们身着绚丽多彩的服饰,伴随着欢快的锣鼓声,载歌载舞,将节日的气氛推向了高潮。

(二)婚丧嫁娶礼仪

繁峙的婚丧嫁娶礼仪,有着独特的流程和讲究,每一个环节都蕴含着人们对生活的敬畏和对未来的期许。

结婚,是人生中的一件大事,繁峙的婚礼充满了传统的韵味。在结婚前,要经过订亲、纳聘、探话等环节,双方家庭通过这些仪式,表达对这门亲事的认可和祝福。结婚当天,男方要带着婚礼队伍到女方家接亲,这是整个婚礼的高潮之一。新郎要想顺利把新娘接回来,可不容易,他必须通过姐妹们的考验,不仅要有智慧,还要有体力。有时候,姐妹们会要求新郎唱情歌、说情话,或者给红包,只有满足了这些要求,才能打动新娘的姐妹们,顺利接到新娘。

接到新娘后,新郎要帮新娘穿上红色的结婚鞋,然后带着新娘前往男方家。在男方家,要举行隆重的拜堂仪式。新郎新娘在傧相的引导下,向神位和祖宗牌位进香烛,行三拜之礼:一拜天地,感谢天地的恩赐;二拜双亲,感谢父母的养育之恩;夫妻相拜,表达对彼此的尊重和爱意。拜堂仪式结束后,新人会被引进洞房,开始新的生活。

结婚后的第三天,新娘要偕同新郎一起回娘家,也称 “回门”。这一天,新郎要准备好礼品,买新娘家老人喜欢的东西,一般有四件。回到娘家,新郎新娘首先要问候老人,新郎要改口,跟新娘一样称岳父母为爸爸、妈妈,要叫得自然、亲切。对待亲友和邻居也应表现出亲切热忱,彬彬有礼,见人先打招呼,以礼相待 。

而在繁峙,丧事同样被人们重视,办理丧事需要遵循一系列的步骤和礼仪。老人去世后,首先要确定立丧主,立丧主是丧事操作的领头人,负责决策和组织整个丧事过程。通常是逝者的规范继承人和传承人,也是家庭的法定代表人。在现代社会,立丧主也可以是家庭中能力较强、经验丰富的成员,或者委托给特定的人来行使领导权。

邀请主事也是重要环节,主事是总领丧事的主持人,负责组织、协调和指导丧事活动。请主事时应选择懂礼的、有经验的人,他们可以提供专业的意见和建议,使丧事顺利进行。接着要择日,选择确定出殡和下葬的时日,这需要考虑逝者的遗愿、家庭成员的意见,以及习俗和当地的情况 。

通知亲友是必不可少的,通常通过电话、短信、社交媒体等方式告知亲友逝者的丧事安排。通知的内容包括吊唁和出席丧礼的时间和地点,以及其他相关事项。布置灵堂是表达哀思和尊重逝者的重要环节,灵堂应根据逝者的喜好和家庭的文化传统进行布置,包括悬挂挽联、摆放祭品、设立灵位、展示遗像等。通过布置灵堂,可以使前来吊唁的人们感受到对逝者的怀念和哀思。

在整个过程中,人们怀着对逝者的尊重和不舍,认真完成每一个步骤,让逝者能够安息,也让生者的心灵得到慰藉。

五、灿烂文化瑰宝

(一)非物质文化遗产

繁峙县的非物质文化遗产,是这片土地上最璀璨的明珠,它们承载着先辈们的智慧和情感,是繁峙文化的精髓所在。

繁峙秧歌戏,是山西独有的地方剧种之一,它的起源可以追溯到明万历年间,当时 “秧歌” 曲调传入繁峙的奋地和白马石一带,最初只是一种在街头跑摊子演唱的广场艺术,群众称之为 “玩艺儿”,又依地名称其为 “奋地秧歌”。清代道光年间,民间艺人张信、张代将各地流行的秧歌曲调、器乐曲牌收集起来加以改进,并吸取了其他剧种的唱腔,融合于 “秧歌” 之中,还移植了其他剧种的剧目,将其搬上舞台演出,从此,繁峙秧歌戏逐渐发展壮大。

繁峙秧歌戏的唱腔丰富多变,融汇了多种类型戏曲唱腔的形式,为研究中国戏剧发展史具有重要的价值。它的剧目现存 129 个,其中传统戏剧目占多数,包括生活剧、历史剧、神怪剧、公案剧四类。这些剧目多从家庭、社会生活方面提取素材,通过简单明了的情节、质朴风趣的语言、生动形象的表演,来展示普通民众的喜怒哀乐,深受广大民众的喜爱 。

繁峙晋绣,同样有着悠久的历史,早在春秋时期的晋国,民间刺绣技艺就已经产生,在数千年的历史长河中,经民间艺人的传承延续、创新,逐渐形成了自己独特的风格和体系。繁峙刺绣,素以花色繁多、色彩艳丽、粗犷豪放为主要特点,极具地方特色。其传统技艺中最常用的针法是平针绣,这种绣法采用相同颜色的丝线,平行而整齐地进行绣制,相互不能重叠。近年来,乱针绣融入到了繁峙晋绣的创作中,结合了多种刺绣技法的繁峙晋绣很快就得到了发展,民间刺绣艺术焕然一新 。

渔翁斗海蚌,是一种化装表演的民间舞蹈艺术形式,也称 “逗河蚌”“海蚌舞”,主要流传于繁峙、代县、静乐、五台等地。它源于宋代,成形于明,由民间舞蹈发展而成,具有很强的戏剧性。“渔翁斗海蚌” 系民间娱乐的一种表演形式,最初只是一种在街头巷尾跑摊子表演的广场艺术,到现在仍未脱离广场表演,逢时过节,繁峙境内大部分村庄均有此表演,深受当地民众喜爱。繁峙 “渔翁斗海蚌” 是根据流传在民间 “鹬蚌相争,渔人得利” 的成语故事编创而成,分 “海蚌赛壳”“水中斗智”“岸边”“嬉戏”“跑大圈”“夹攻下场” 六段情节,人物有渔翁,头戴斗笠,身披蓑衣,手拿钓竿;海蚌由女角扮妆,背上绑两扇贝壳,随人物感情和情节需要而开合 。

(二)特色艺术形式

除了丰富的非物质文化遗产,繁峙县还有着多样的特色艺术形式,它们共同构成了繁峙县丰富多彩的文化景观。

在民间音乐方面,繁峙县有着独特的八音吹打乐。八音吹打是一种以吹奏乐器和打击乐器为主的民间器乐演奏形式,其演奏风格热烈奔放,节奏明快,常用于民间的喜庆节日、庙会等场合。演奏的乐器有唢呐、管子、笙、笛等吹奏乐器,以及鼓、锣、镲、钹等打击乐器,各种乐器相互配合,演奏出美妙动听的音乐,为节日增添了浓厚的喜庆氛围。

民间舞蹈也是繁峙县艺术文化的重要组成部分。除了前面提到的渔翁斗海蚌,还有狮子舞、龙灯舞等。狮子舞中,表演者们通过精湛的技艺,模仿狮子的各种动作,如跳跃、翻滚、嬉戏等,将狮子的威武与灵动展现得淋漓尽致;龙灯舞则是人们手持龙灯,在激昂的音乐声中,舞动龙身,龙灯时而蜿蜒盘旋,时而腾空而起,气势磅礴,寓意着吉祥如意、风调雨顺 。

在绘画艺术上,繁峙县的民间绘画以其质朴的风格和丰富的题材而独具魅力。民间画师们用简单的工具和鲜艳的色彩,描绘出日常生活、神话传说、自然风光等内容,作品充满了浓郁的生活气息和乡土情怀。这些绘画作品不仅装饰了农家的墙壁,也传承着繁峙县的文化传统 。

六、醉美特色景点

(一)自然景观

繁峙的自然景观,宛如一幅幅天然的画卷,每一处都散发着大自然的神奇魅力。

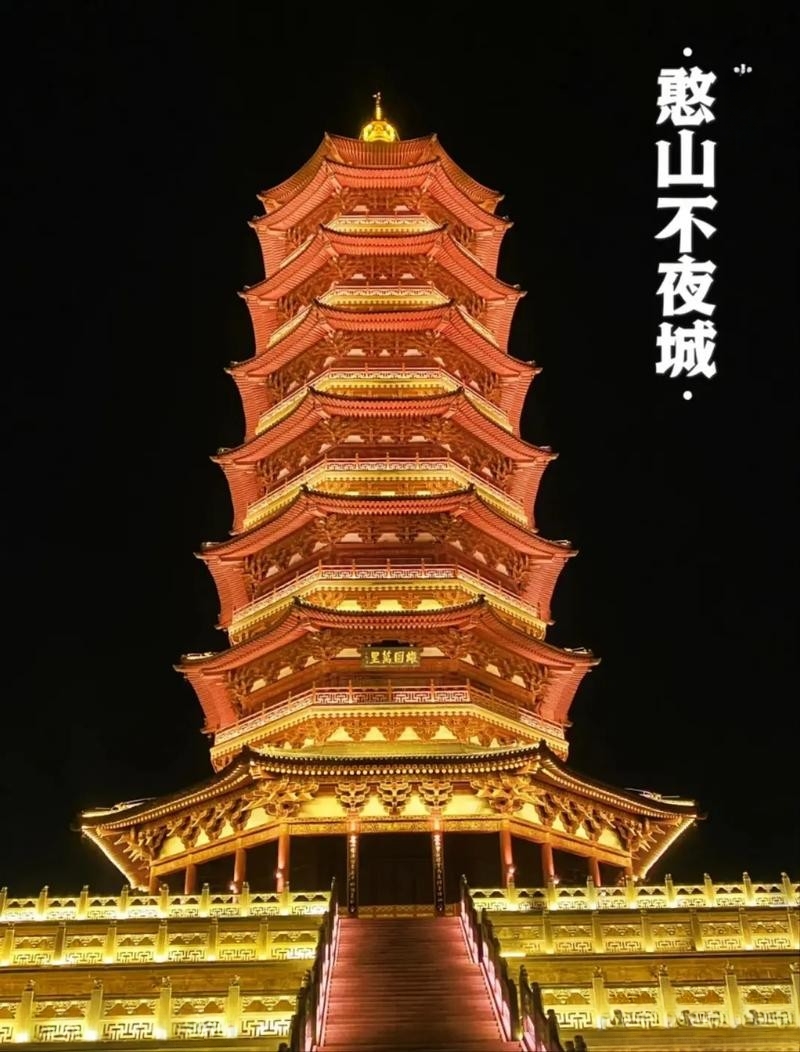

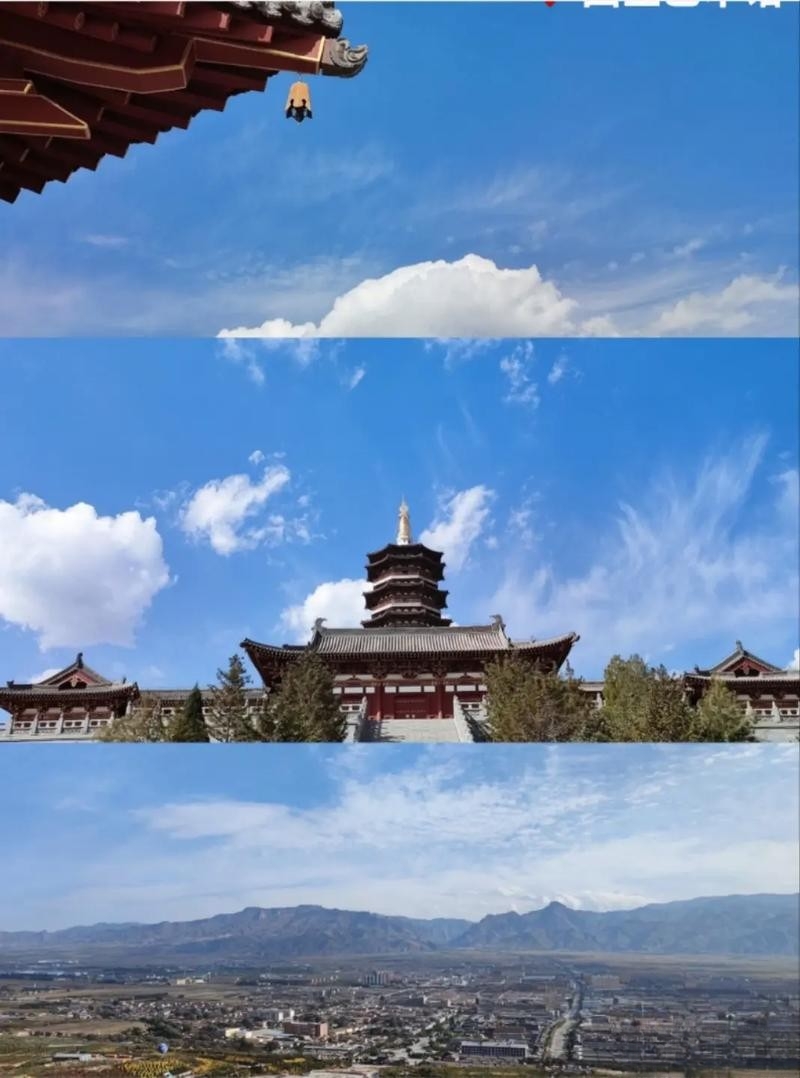

憨山国家 AAAA 旅游景区,位于五台山北 40 公里,砂河镇北部,是五台山的后花园。这里占地 133 万平方米,绿化面积 86 万平方米,景区规划为三条轴线,景点众多,有如意门、七步莲、宝瓶、文昌阁等二十多个。景区以 “佛国北门、不夜憨山、滹源明珠” 为主题,与五台山风景名胜区动静互补、游养互联、资源共享 。在这里,你可以在如意广场欣赏灯光秀和音乐水舞秀,感受现代艺术与自然景观的完美融合;也可以在民俗街品尝各种美食,体验当地的民俗文化。

滹源国家 AAAA 级景区,坐落于繁峙县城南滹沱河畔,是一处集自然资源和人文资源为一体的综合性景区。景区北靠恒山,南依五台山,东临平型关,西牵雁门关,区位优势明显 。它以水域景观为主线,以植物景观为基调,碧水、绿树、芳草、红花、奇石相得益彰;拱桥、栈道、亭阁、雕塑及诗赋交相辉映;湖、塘、池、岛、湿地各具风韵;远山倒影,水鸟翔集,构成了一幅美妙的画图。在这里,你可以沿着亲水栈道漫步,欣赏滹沱河的美丽风光,感受大自然的宁静与祥和;也可以参观景区内的全国重点文物保护单位正觉寺、千年古刹正觉禅院等,了解繁峙的历史文化。

繁峙十景,更是各具特色,令人陶醉。“笔峰拱秀”,三峰并立,形似古 “笔架”,笔峰居于中,众山环立两侧以 “拱” 其 “秀”,充满了诗意与美感;“圭峰古柏”,古柏躯干别致,形似 “扭纹”,传说与聚宝盆有关,为其增添了神秘的色彩;“崖山叠翠”,悬崖陡峭,石峦 “叠” 积,崖壁清泉滴下,碧水 “翠” 山,宛如一幅天然画稿;“台背冰岩”,山高 “崖” 深,积 “冰” 在酷热的 “三伏” 也不消融,久有 “万年冰” 之称,让人感叹大自然的神奇;“三泉涌洌”,大泉有 “三”,形似品字,又称 “品字泉”,周围小泉密布,水草丰满,清泉绿地,堪称胜景;“囱城现影”,相传是汉和北魏时卤城县故址,在雾雨茫茫时,常可以望见城阁楼台的幻影,如梦如幻;“孤山晚照”,四周平坦,“孤山” 独出,每当日没西山,周围 “林岩尽瞑” 的时候,唯独它 “夕阳犹照”,“一峰独青”,尽显独特韵味;“峨岭秋红”,一入秋季,岭上草木很快变红,仿佛被大自然染上了一层绚丽的色彩;“滹沱落石”,横贯繁峙县东西的滹沱河,沿途接纳众多大水带来的乱石,一入河床,“石” 就 “落” 而不见,让人好奇不已;“峪口晴岚”,雨过天晴后的清早,峪口周围有一种特殊的五光十色的静 “岚” 晨色,千锦百绣,翠色欲流,宛如人间仙境。

(二)历史人文景点

繁峙的历史人文景点,承载着厚重的历史文化,每一处都仿佛在诉说着过去的故事。

平型关战役遗址,位于山西省大同城东南灵丘县城西南的蔡家峪、小寨及白崖台乡的关沟、辛诘、跑池一带,由平型关战斗遗址、纪念馆、纪念碑和将帅广场等景点组成。1937 年 9 月中旬,这里发生了著名的平型关战役,这是太原会战中的一场战役,也是国共合作、共同抵御外敌且配合相当默契的一次战役。八路军 115 师在关沟、老爷庙一带,打了中国抗日战争以来第一个大胜仗,有力地鼓舞了全国人民抗日救国的信心和勇气 。来到这里,你可以参观平型关大捷纪念馆,通过馆内的陈列和展示,了解战役的历史背景、经过和意义;也可以站在平型关大捷纪念碑前,缅怀革命先烈,感受他们的英勇无畏和爱国精神。

岩山寺,原名灵岩院,位于山西省忻州市繁峙县城东南 40 千米五台山北麓天岩村。它创建于金正隆三年,元、明、清屡有修葺。寺内南殿为文殊殿,面阔五间,进深六椽,单檐歇山顶。殿内残留金代彩塑水月观音、胁侍、天王和文殊坐骑等,水月观音面额丰腴,神采俨然,衣带飘洒若乘风翩翩欲飞。内壁四围有金代壁画,现存总面积约 90 平方米,完工于金大定七年,由金代宫廷画师王逵所绘。壁画内容以佛教经传故事为主题,西壁所绘为释迦牟尼的生平故事;东壁描绘了养生太子割肉孝敬父母的故事;北壁绘制了一组塔寺和五百商人航海遇难,罗刹女营救他们的故事;南壁绘有楼阁人物和供养人像,所表现的艺术形象,无论帝王将相、宫妃才女、小农工商,还是宫廷楼阁、磨坊酒肆、旗仗车辆等,都是北宋社会的形制,是研究宋、金历史、社会、宗教、建筑、美术的珍贵资料,与永乐宫壁画堪称山西壁画的 “双壁” 。走进岩山寺,仿佛穿越时空,回到了宋金时期,感受着历史的沉淀和文化的熏陶。

公主寺,位于繁峙县城东南 15 公里的杏园乡公主村,属五台山北台外寺庙,占地 4000 平方米,中轴线有三进院子。它始建于北魏,为北魏城信公主逃避红尘之苦出家修行而建,现存殿堂为明代建筑。该寺建筑完整,规模宏大,寺内壁画技艺精湛,栩栩如生,有很高的艺术价值,和永乐宫壁画并称 “南北双珠”。大雄宝殿为明代遗物,面阔三间,进深三间,单檐悬山式,六架椽屋,建于 35 厘米高的台上;殿内有明代壁画 90 余平方米,雕塑 5 尊,佛坛中央为释迦佛,背后有菩萨,左右为文殊、普贤彩塑,均为明代佳品。另一明代建筑为过殿,面阔三间,单檐悬山顶,五架椽屋,殿内除保存有 200 余平方米的明代壁画之外,还保存著十八罗汉等 30 余尊彩塑。来到公主寺,你可以欣赏到精美的壁画和彩塑,感受古代艺术的魅力,也可以了解公主寺的历史和传说,领略其独特的文化内涵。

七、诱人特色美食

繁峙的美食,是一场味蕾的盛宴,每一道都散发着独特的魅力,让人回味无穷。

繁峙疤饼,是山西别具一格的特色风味饼食,名闻遐迩。它又名籽饼,始制于明代,因饼上遍布疤痕而得名 。其用料有白面、戎油、白糖、鸡蛋及苏打等。制作时,先将适量的清水、白糖、芝麻油、苏打粉混合,烧至 90 - 100℃时倒入盆内,加蛋液搅拌均匀,加入面粉和成面团,搓成条,摘成剂子,按扁,擀成厚 0.2 厘米、直径 20 厘米的圆饼。然后,在铁锅内铺一层黄豆大小的特制瓷砂预热,铲出一些瓷砂,放入擀好的饼,再把铲出的瓷砂压盖在饼上,烤熟即可。熟后的疤饼呈金黄色,面皮上均匀地布满圆形小坑,状若疤痕,其味香甜,其质酥脆 ,无论是作为零食,还是搭配茶水享用,都别有一番风味。

繁峙粉丝,历史悠久,条细透明,洁白如玉,营养丰富,口感醇香,走红大江南北,位居全国粉丝行业的四强之列,可与山东龙口粉丝媲美。繁峙县农副产品加工业以粉丝为主,全县有众多粉丝蛋白厂,年产粉丝数量可观,产品销往全国各地,成为全国颇有影响的粉丝生产基地和粉丝专业市场。无论是煮在鲜香的汤锅中,还是炒制成各种美味的菜肴,繁峙粉丝都能凭借其独特的口感,赢得食客的喜爱。

繁峙白水大杏,是山西省忻州市繁峙县的特产。繁峙县繁城镇赵庄村生产出的杏个大、皮薄、肉厚,营养成分丰富。白水大杏树大,树冠开展,叶阔心形,深绿色,直立着生于小枝上。花盛开时白色,自花授粉。果实圆形或长圆形,稍扁,形状似桃,但少毛或无毛,个大形圆,淡黄透白,略缀红色,皮薄肉厚,质细汁多,含纤维少,味甜醇香,并含有果酸、果糖、蛋白质、钙、磷、镁、铁、抗坏血酸等 。咬上一口,香甜的汁水在口中四溢,让人感受到大自然的馈赠。

繁峙豆腐,俗称 “水豆腐”,历史悠久,是传统的地方风味副食品,以其白、细、精、嫩而著名。繁峙人从东汉时期就有磨豆腐的历史,他们选上等黄豆或黑豆,经过浸泡后,上磨碎成豆浆,再经卤水点沸,最后压成嫩嫩的水豆腐。相传,康熙皇帝微服私访五台山,进入繁峙境内,旅途疲乏,又饥又渴,遂就近走入一户人家,主人用 “家常烧豆腐” 款待客人,康熙皇帝吃后两颊生津,疲乏顿消,饭后欣然称道:“清香碧玉白,人间此味稀” 。繁峙豆腐可以有多种吃法,现豆腐、冻豆腐、油煎豆腐、豆腐丸子等,还可以炒、烩、炖、煲汤,每一种做法都能展现出豆腐的独特魅力。

繁峙炸油糕,是繁峙人喜爱的美食之一。繁峙人所吃的糕,是软黍米做的糕,它软绵利口,清香横溢,做主食荤素皆可,老少皆宜,四季适合,营养耐饥。民间有 “五十里莜面七十里糕,三十里荞面饿断腰” 的说法 。黍子去皮叫黄米,碾成面叫糕面,和水蒸出便是糕。要吃上好糕,从种到熟都有讲究,黍属单子叶植物,禾本科,选种要选紫秸秆的大红黍子,做出的糕黄、筋、软、香。炸油糕分为包馅的和甜片子两种,包馅的又有菜角子和豆馅糕、糖糕、枣泥馅糕、芝麻馅糕等,它们各有自己的寓意,菜角角叫做 “节节顺”;红豆馅的叫 “心里红”;包糖的叫 “心里甜”,枣泥馅的叫 “早高”,芝麻馅的叫 “芝麻开花节节高” 等 。炸油糕用各种动、植物食油均可,但最香最地道的还数尽籽葫麻油,火势不急不慢为好,炸到颜色金黄,糕的清香、馅的醇香、油炸的浓香以及外脆里绵的口感交织在一起,令人陶醉。

繁峙豆腐干,采用繁峙优质豆腐,用传统配方,如精黄豆、纯净水、食盐、自制香料等,结合现代工艺精致而成,不含任何添加剂,集韧、香、嫩一体,营养丰富,老少皆宜 。豆腐干中含有丰富蛋白质,而且豆腐蛋白属完全蛋白,不仅含有人体必需的 8 种氨基酸,而且其比例也接近人体需要,营养价值较高 。其制作方法较为复杂,要经过备料、磨浆、煮浆、凝固、划脑、上包、浸泡、煮干等步骤 。无论是直接食用,还是用来炒菜、凉拌,繁峙豆腐干都能为菜肴增添独特的风味。

八、结尾互动引共鸣

繁峙县,这座充满魅力的小城,它的历史、人文、风俗、文化、景点和美食,共同构成了一幅绚丽多彩的画卷。在这里,每一段历史都有迹可循,每一种文化都源远流长,每一道美食都饱含深情。无论是漫步在古老的街巷,感受历史的韵味;还是品尝着当地的美食,享受舌尖上的盛宴;亦或是欣赏着自然的美景,领略大自然的鬼斧神工,繁峙县都能给你带来独特的体验。

亲爱的读者们,你们对繁峙县有什么印象呢?是否也曾去过这个美丽的地方,留下了难忘的回忆?欢迎在评论区分享你们的故事,让我们一起感受繁峙县的独特魅力。如果你还没有去过繁峙县,那么不妨找个时间,来一场说走就走的旅行,亲自去探索这座小城的美好吧!