昨天那篇文章(数学不好,会导致“核心人格受损”?)里出的小学三年级数学新考题,很多爸妈都做错了

不少朋友说,现在数学考试是在考阅读理解,其实不是。数学还是数学,但是更强调理解数学的底层逻辑了。数学也并不是变难了,大家会做错,主要是我们不习惯这种考试方式。和考题对应的,小学数学的教学也在悄悄转变。

现在国内的数学教学也开始往生活应用转变,教学上越来越多地采用国际上用得很多的新加坡数学的CPA教学法。

新加坡数学我家用了很多年了,我周围的澳洲朋友也都学这套体系的数学,但是过去一直没有公开给大家推荐,主要原因就是教学体系的差异。实际上两国的教学大纲差不多,教学方法却有着极大区别。澳洲的私校用的教学逻辑是和新加坡数学一致的,非常强调抽象思维具象化,强调“可视化教学”,澳洲的数学教学会花大量的时间去让数学能够看得见、摸得着——这就是新加坡数学的CPA教学方法的运用。

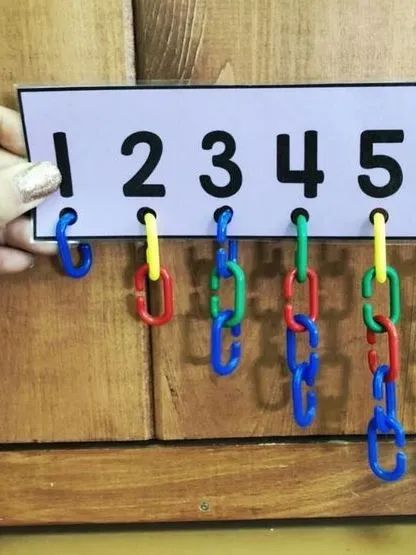

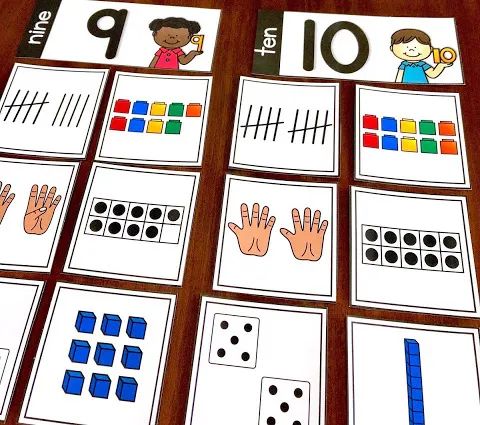

CPA教学法是什么样的呢?举个例子,几乎所有的抽象符号或者运算,都是可以“演绎”出来的,变成“看得见摸得着”的实物。比如,

数字长什么样?它可以有高度,也可以有长度,或者其它可以被描述的样子。

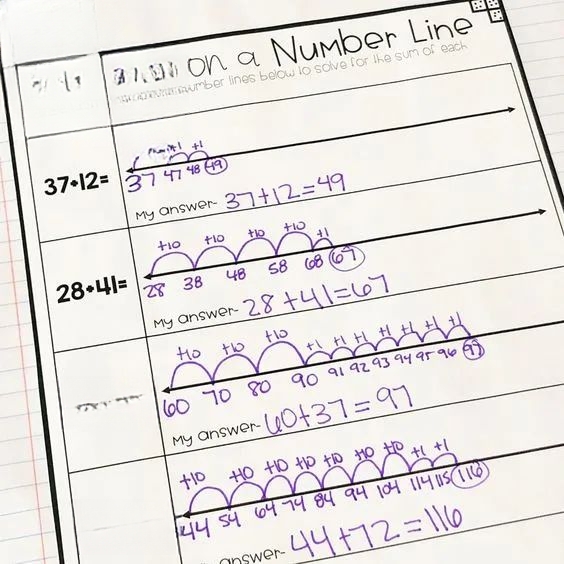

加减法长什么样子?可以在十格阵、数轴或者图形里找到答案。

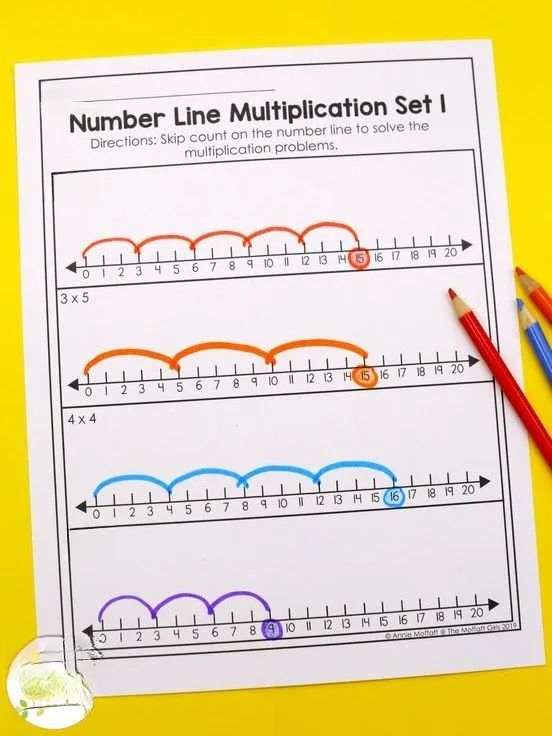

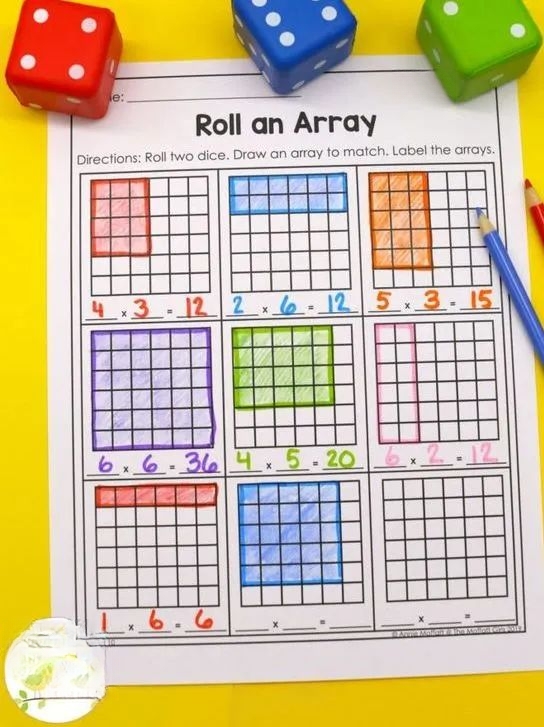

5*3长什么样子?可以在格子纸、数轴上,甚至在自己设计的一栋房子上找到答案。

我小时候觉得数学很难很枯燥,现在回过头来才发现,其实就是因为从具象到抽象的过渡没有衔接好。当数学的出现方式变成抽象的数字符号、运算公式时,那种感觉就像伸手不见五指,真的很容易产生畏难情绪。

把每个抽象概念背后的解题原理,以可视化的方式展示出来,数学的学习不再是运算练习,而是思维锻炼。数学不仅有趣了,也更容易联系生活。

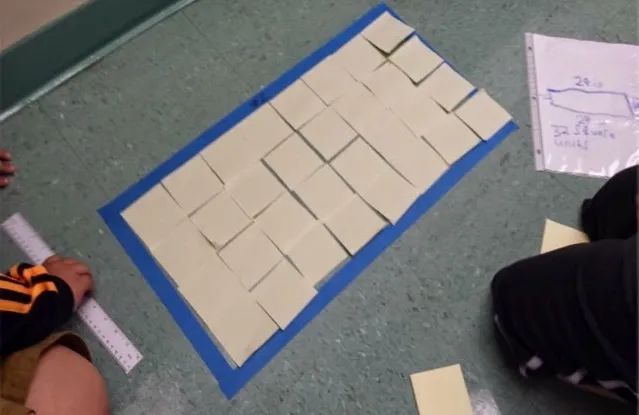

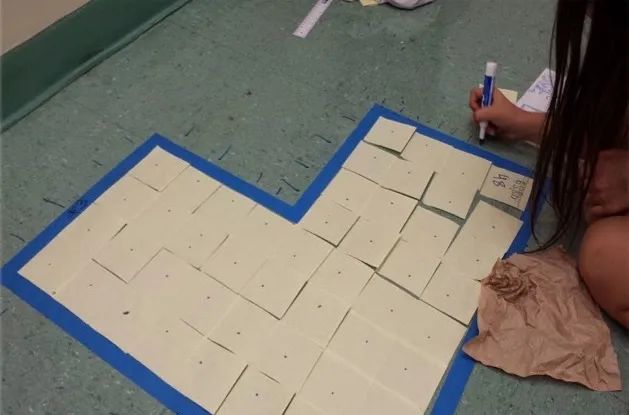

数学的实际运用,计算地砖的面积:

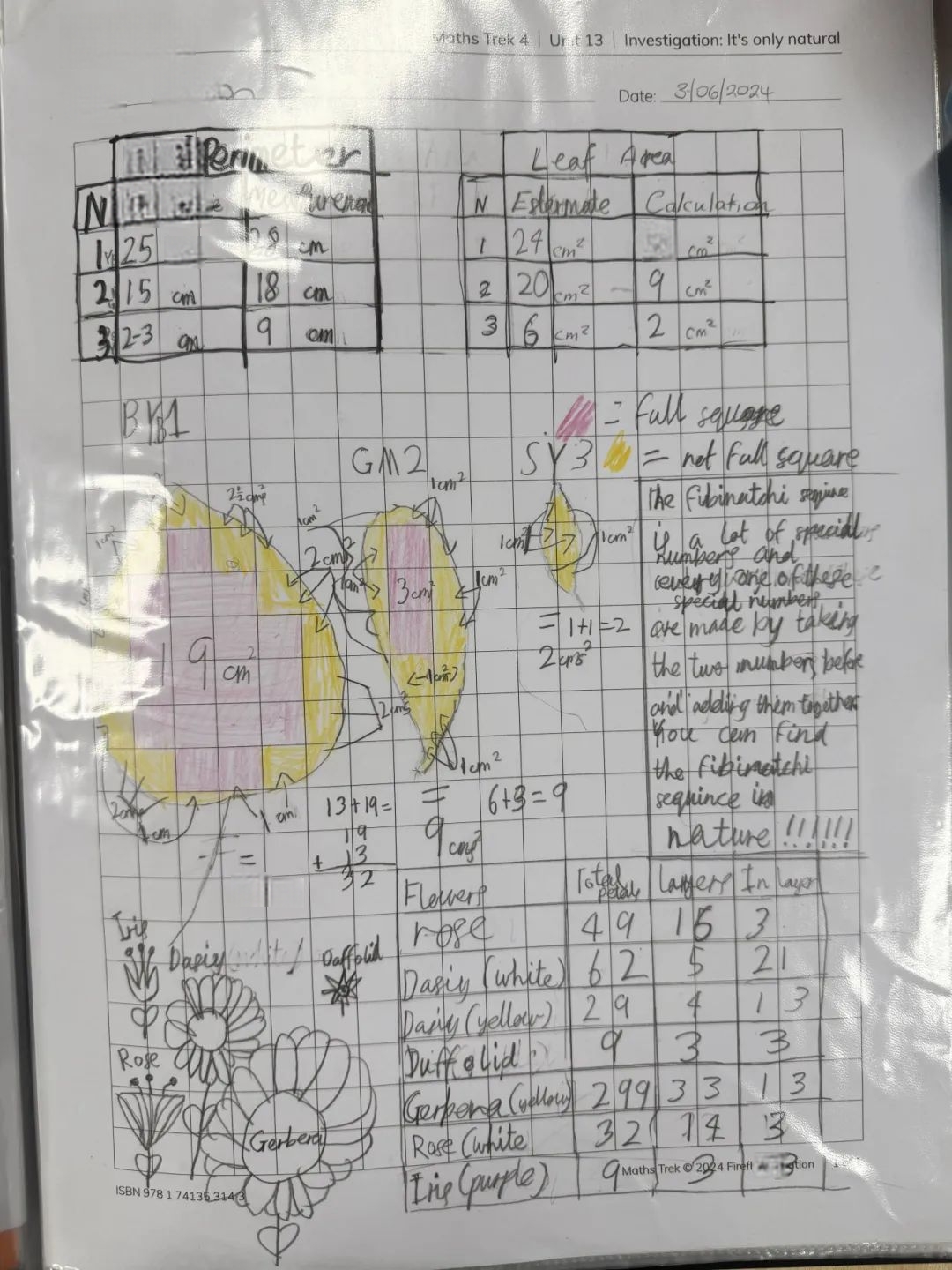

妞妞四年级的课业,也是生活中的数学运用,计算叶子和花瓣的面积:

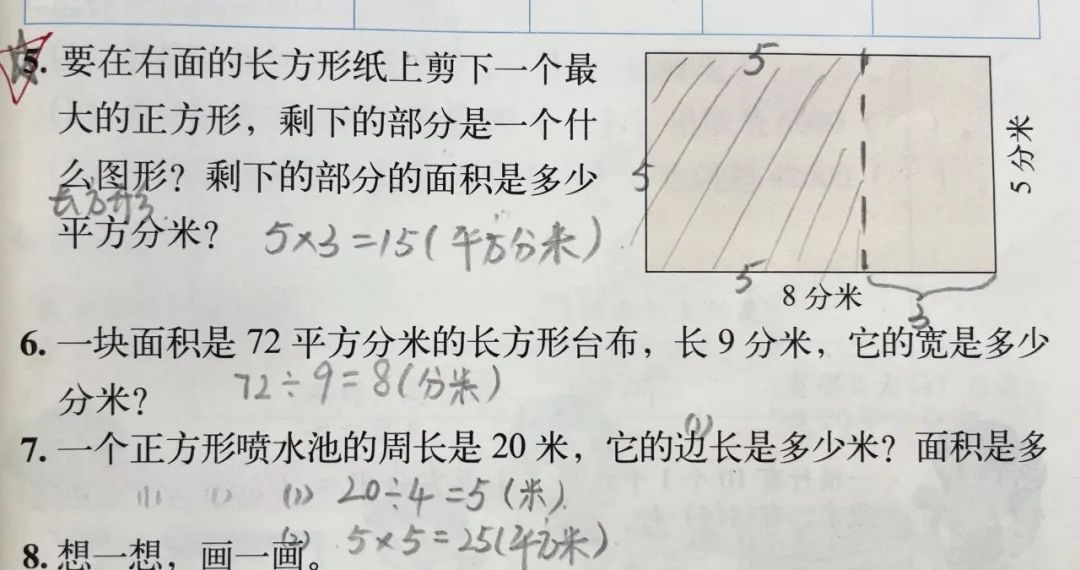

再举个例子吧,过去在我印象中,乘除法可以用来计算面积或者求出长宽,就像北师大版教材上的这种练习题:

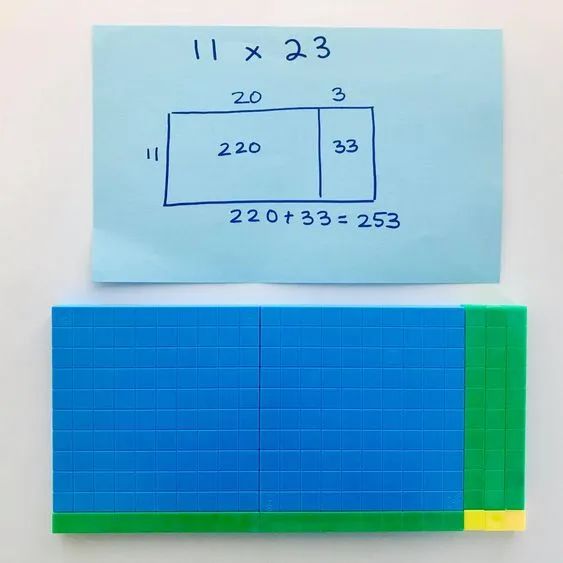

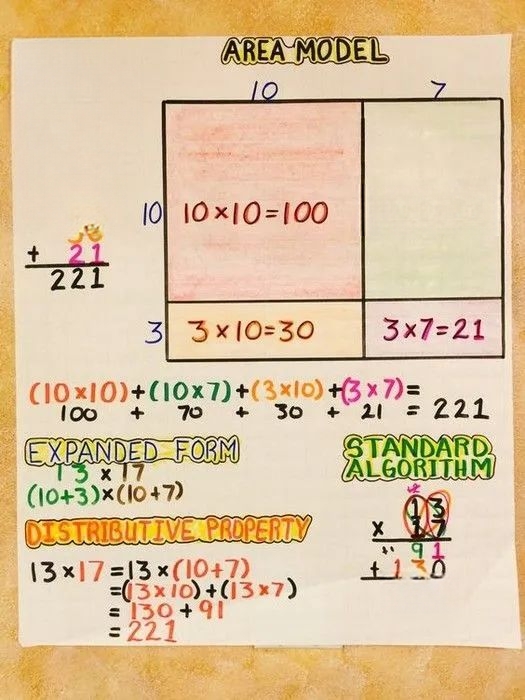

后来看看妞妞做三年级的计算题,我才发现,面积模型是可以用来反哺计算的。

在教改后,国内的数学教学也开始呈现这样的趋势:计算题实际上都不是“计算”题,更是逻辑理解题,并且同样要求思考过程视觉化。比如,

650÷10

按照我以前学的数学方法,它不就等价于65÷1=65吗?这样算是最快的。

而妞的练习题提供了完全不同的解题思路,它展示了除法的数学意义——将650分成10份,每份是多少?

这个除法运算的视觉化是一个面积为650长方形模型,它的宽是10,长是多少?

它的运算思考过程可以是:600这个面积分成10份,每份是60;50这部分面积分成10份,每份就是5,所以650这个面积分成10份,就是60+5=65。

虽然画图稍显麻烦,但的确很好理解,尤其是对于小学生来说,因为它把除法的底层逻辑,结合长方形的面积公式,清晰、直观地表达了出来。

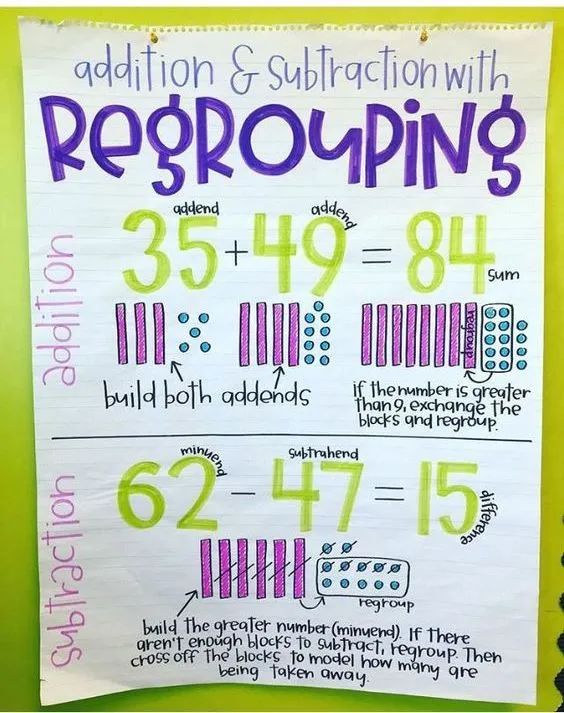

再想想,这不就是“可视化”的乘法分配律吗?记得我以前读书时,基本上都是靠死记硬背,还经常结合律、分配律、交换律傻傻分不清楚。原来,理解与背诵之间,就隔了一个面积模型的距离。

![]()

(a+b)*c=ac+bc

(a+b)*(c+d)=ac+ad+bc+bd

在小学结算建立这种思维习惯对于他们日后建立更高的数学知识大厦有极大的帮助。等到了初中,孩子抽象思维建立好了,就逐渐不再需要把图画出来,可以直接从抽象到抽象,列算式计算了。

“新加坡数学”的教学是极大强调思维可视化的。这里要说明的是,新加坡数学实际上不是“新加坡”的数学,数学就是数学,全世界都一样。新加坡数学它只是这样命名了一套非常成熟的、有大量科学支持和教学实践的数学学习方法。

说到“可视化教学”,实际上国内的数学教学也在某种程度上运用“可视化”的教学模式,只是过去,教学的侧重是不同的。因为教学要适应我们的考试制度,过去我们对运算的要求较高,相应的,教学方法和时间花在哪里就很不一样。

现在我想向大家强烈安利新加坡数学,因为教改之后,大家最先能够感受到的是,考试的方向变了,教学也会随之改变。数学的学习开始更强调数理理解,生活应用,运算逐渐被弱化。直白地说,AI时代,人的思维是最可贵的,最难以取代的,而运算不是人类的强项。(数学不好,会导致“核心人格受损”?)

小学阶段是最适合用新加坡数学教学的,因为儿童的抽象思维还没有发展成熟,理解抽象的概念是有困难的,以至于数学在过去被视作“筛选工具”,很挑那种抽象思维能力强的孩子,思维正常发展的小孩都会被筛下来,觉得学数学是很难,或者需要大量时间去刷题,畏惧数学学习。而“新加坡数学”把抽象概念题转化为图形去理解,再进一步转化为算式,这种方法让数学对普通的正常的小孩都能学懂,数学才真正开始成为“思维体操”。

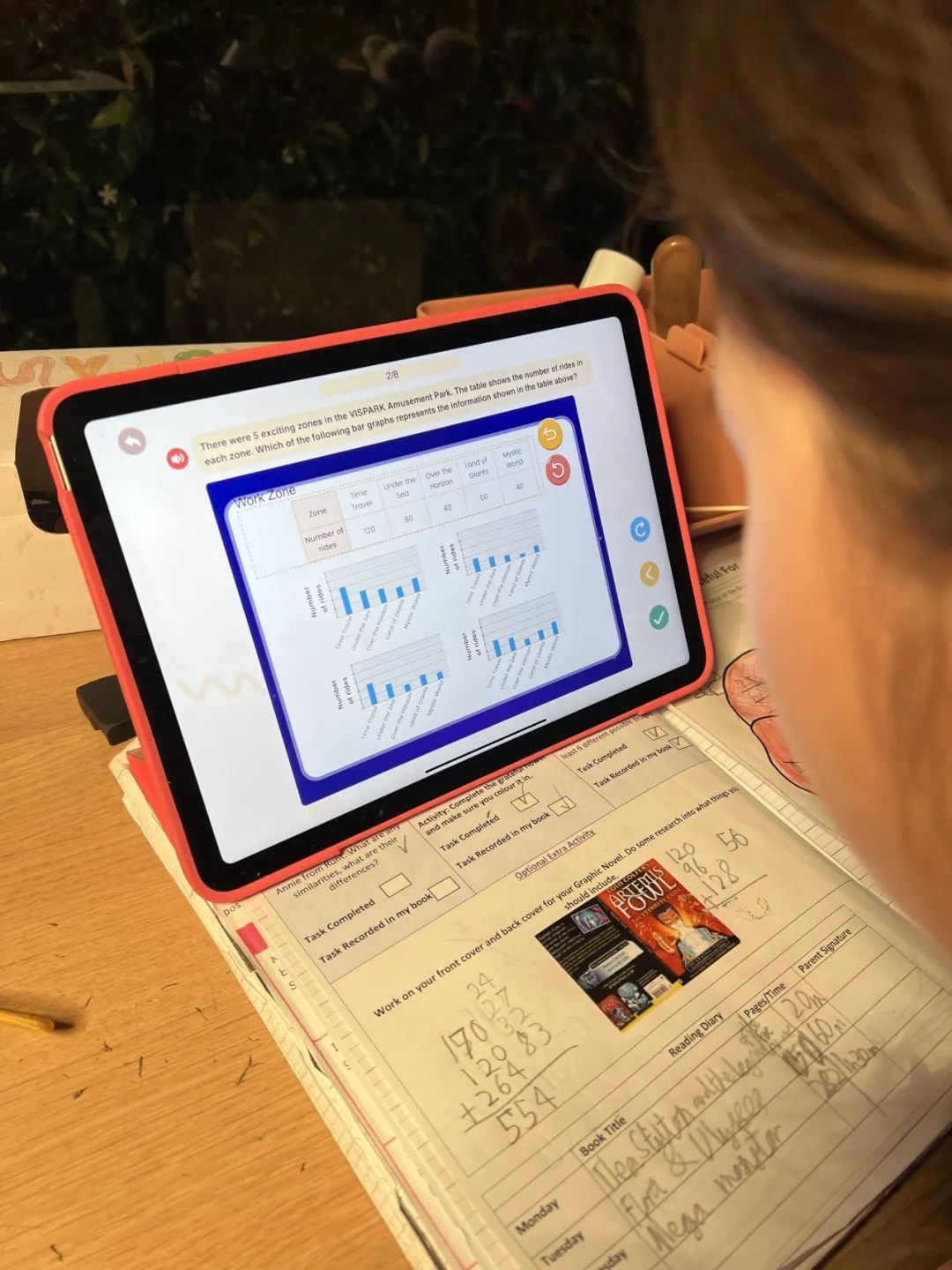

妞妞从去年8月开始上新加坡数学后,我们家的新加坡数学练习册就不用我和队友去讲了。因为一直在上逻辑思维课,还同步上逻辑思维+新加坡数学了半年时间,我可以跟大家讲讲二者的主要区别:

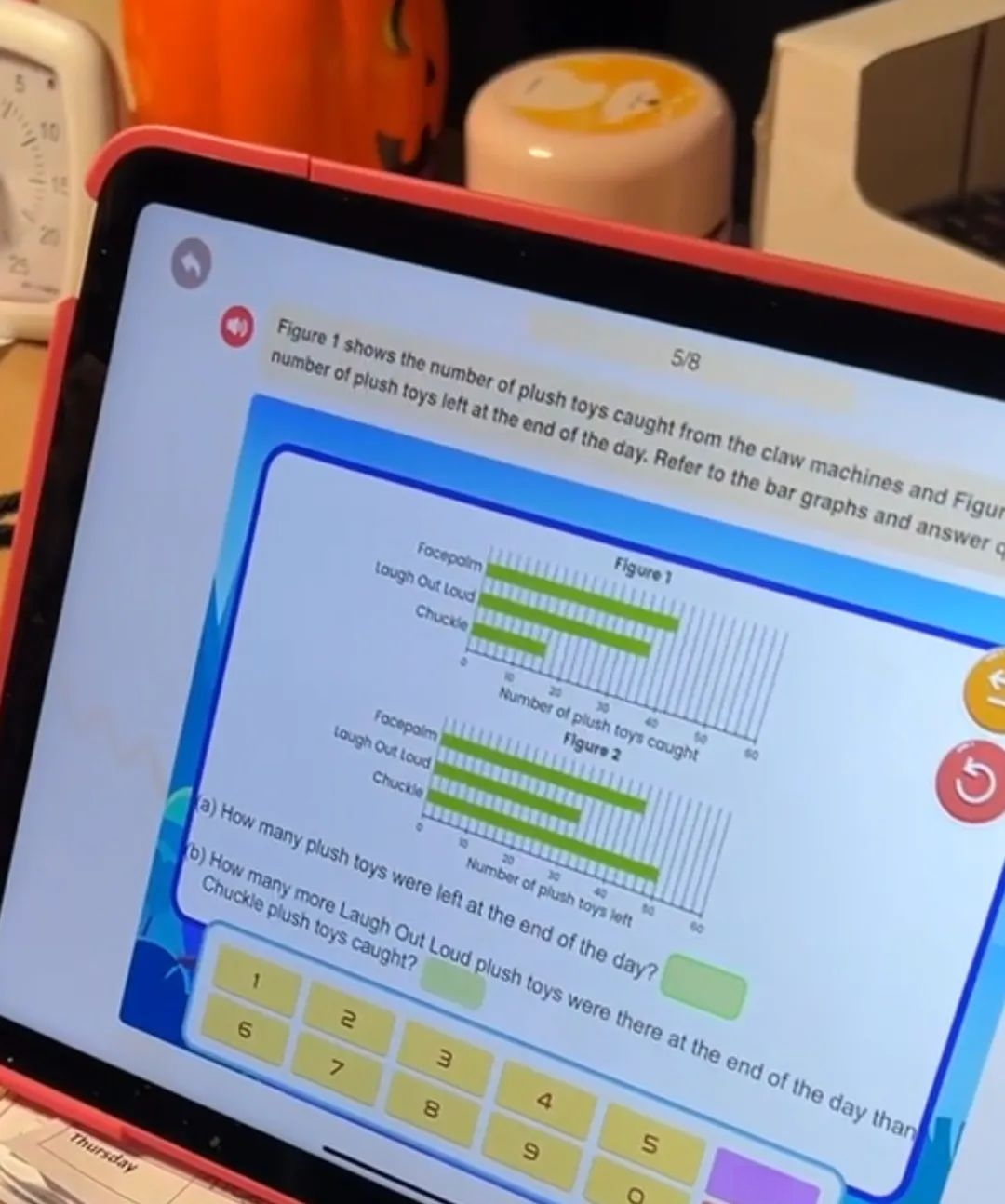

火花的逻辑思维课也运用了新加坡数学的CPA教学法,但逻辑思维课更侧重思维扩展,包含了浅奥题型讲解。学到高年级后讲题的部分比重变大,课堂上那些浅奥题妞妞学起来是有难度的,她的课堂反馈开始变少,课堂上讲的题做不出来,全靠听老师讲,学起来有点吃力。

我之前跟大家分享过,妞妞的数学成绩虽然按照国内的标准,并不是特别强(不是那种能把奥数学得很好的孩子),但是她从小就一直非常喜欢数学!她对数学这门学科不仅没有畏难情绪,她一直觉得自己的数学非常好,有极大的学习热情:喜欢数学的女孩

有天赋的人才能学好数学吗?

所以我是不希望用难题来“打击”她的,这是为什么我最终决定不再学逻辑思维课,而继续选择了新加坡数学的培优课。

火花新加坡数学的培优课,约80%内容是和校内同步的,妞妞学起来不吃力,上课进入状态很快,她在课堂活跃度很高,会不断回答问题,而且大部分都能答得上来。课堂上更多是理解性教学,“现场”做题的比例少,练习题主要放在了课后,且分了很多个能力水平的题,可以根据自己的情况去做练习。

我觉得小学数学绝不应该“筛选工具”,在小学阶段,更重要的还是打好坚实的“理解基础”,学会用数学的眼光、思维、语言去观察、思考、表达这个现实世界。这是新加坡数学的培优班所侧重的。

而且新加坡数学分了中文、双语、全英班,我觉得这样分班真的太友好了,对于英文基础不错、想要把英文作为工具沉浸式学习的孩子,有了更多选择。

而对于校内知识“不够吃”的孩子来说,新加坡数学把浅奥和针对国际数学竞赛的教学剥离了出来,针对思维能力强,学有余力的孩子单独分班教学。经过测试后,同事的儿子上的就是竞赛课。孩子的校内基础已经很扎实了,上竞赛课学起来就很有劲,很有趣。我认为这种分层分班教学的形式对于高年级的孩子来说尤为重要。

趁着周末大家可以免费领一个试课给孩子感受一下:

下周三、四我也会请到新加坡数学的魏征老师直播和大家分享教改后数学教学的新趋势和不同程度孩子的学习方法,欢迎大家到直播间来聊: