在浩瀚的宇宙中,地球时刻面临着各种潜在的威胁,近地小行星便是其中之一。2024 年 12 月 27 日,智利的“小行星球撞击最后警报系统”(ATLAS)望远镜首次探测到了近地小行星 2024YR4,这一发现引起了科学界的高度关注。当时,ATLAS 望远镜如同宇宙中的敏锐观察者,在广袤星空中捕捉到了这一特殊天体的信号。借助先进的观测技术和精密的仪器设备,科学家们确认了这颗小行星的存在,并随即展开深入研究。

随着研究的推进,人们发现小行星撞击地球的概率并非一成不变,而是一个动态的过程。最初,这颗小行星被评估出撞击地球的概率高达 3.1%,这一数值着实令人忧心。

不过,天文学家们通过不断优化观测和计算方法,最近已将这一概率修正至 0.0000175。这一变化充分体现了科学研究的严谨性以及不断进步的特质。

尽管目前撞击概率大幅降低,但科学家们丝毫不敢松懈,依然持续对其进行严密监测和深入分析。

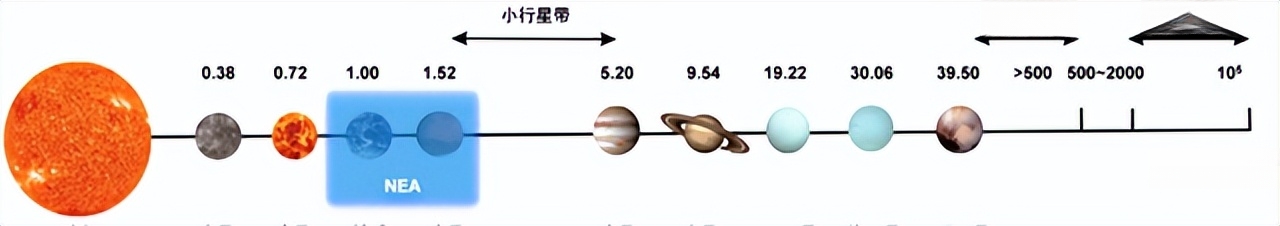

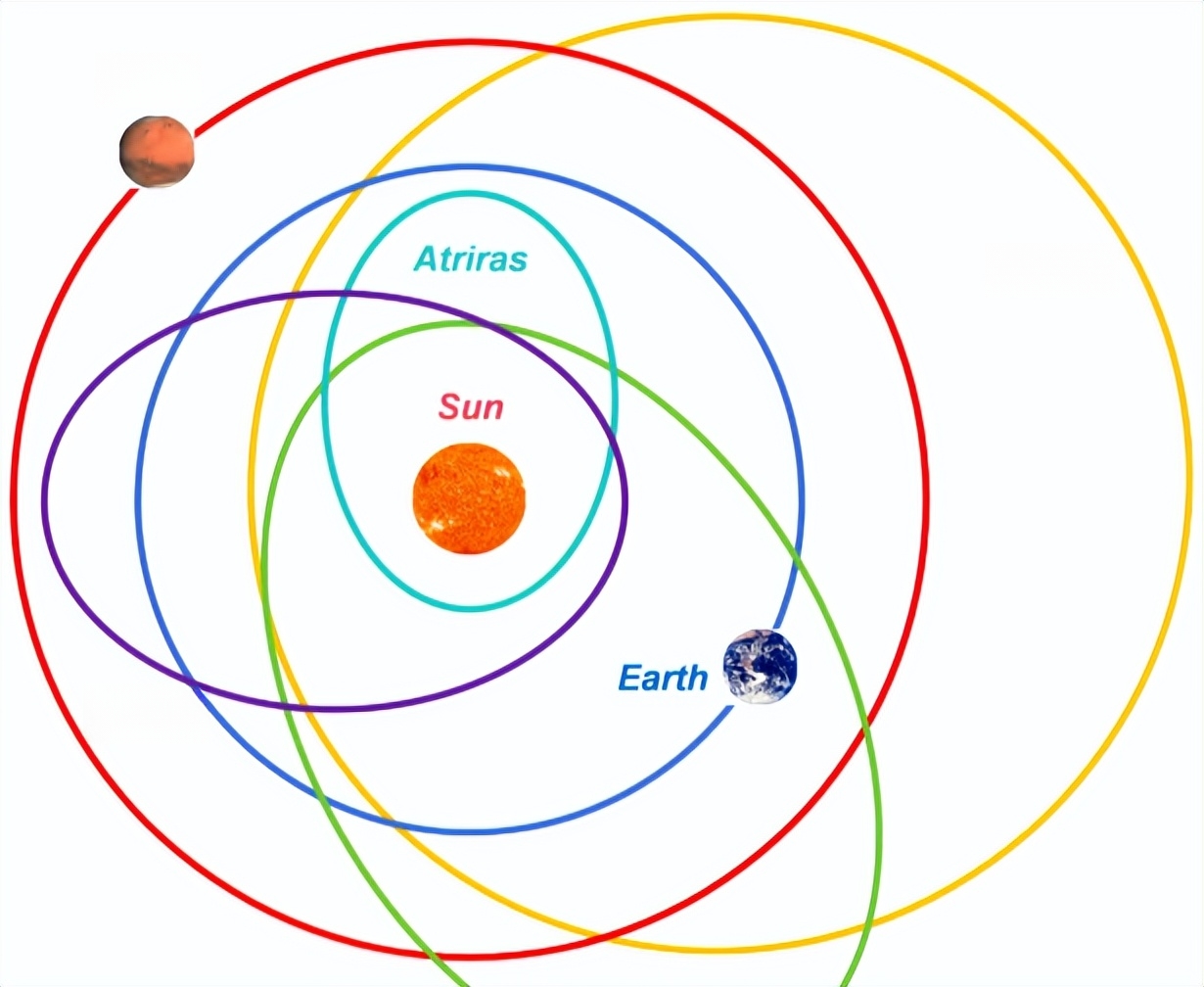

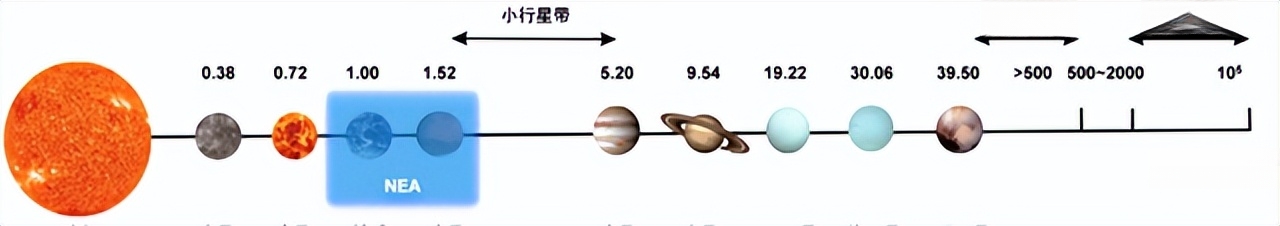

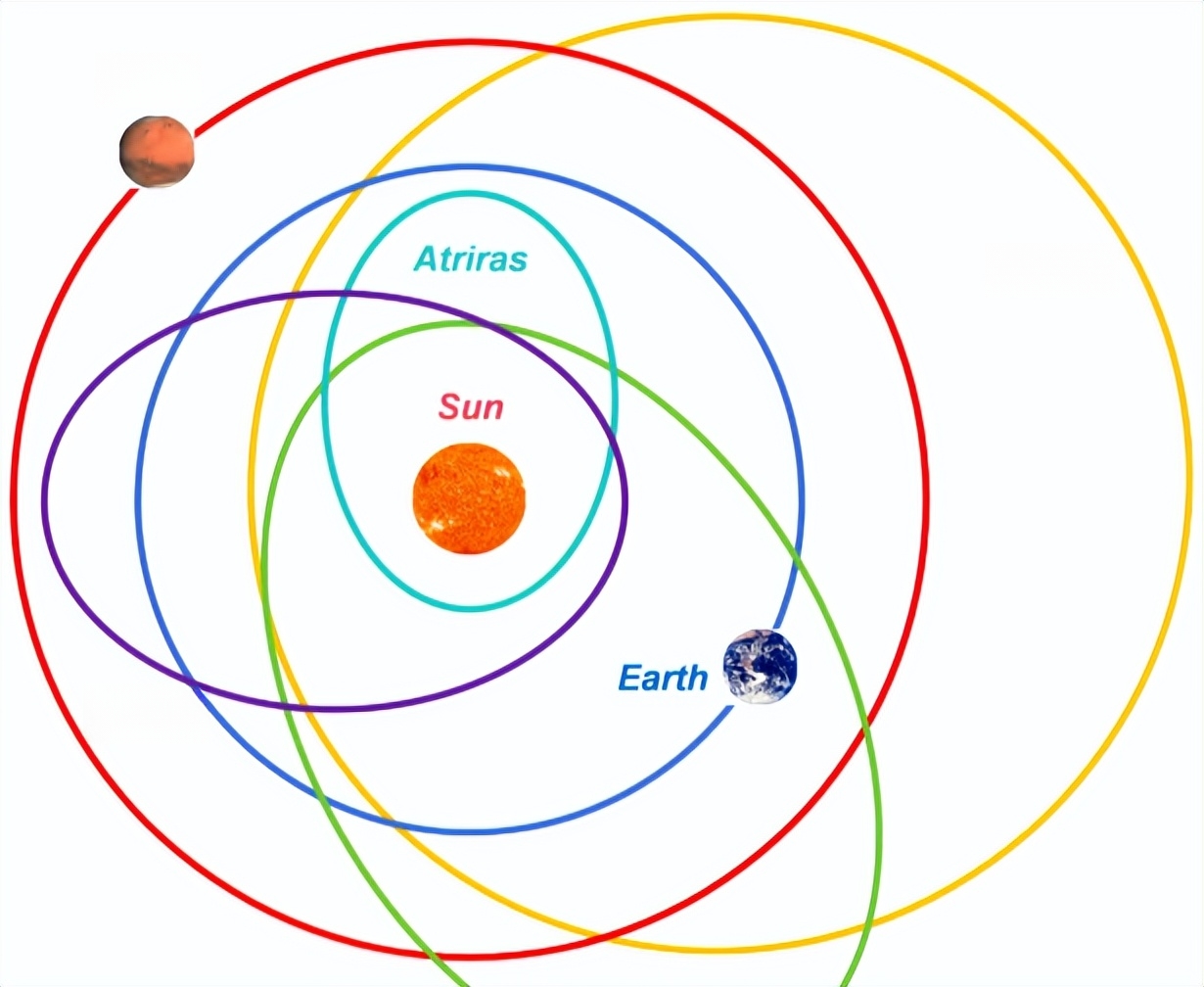

那么,为何小行星会有“冲向地球”的趋势呢?实际上,小行星与地球轨道的交集是宇宙中天体力学和复杂运动规律的自然结果。地球的轨道位于太阳系内侧,而小行星带则位于其外侧。

小行星带并非处于完全稳定的状态,在天体力学中,轨道共振是一个关键概念。当两个天体的轨道周期呈现简单的整数比时,就会引发轨道共振。

例如,木星强大的引力可能使某些小行星的轨道周期与其形成共振关系,进而导致小行星的轨道变为椭圆形,使其近日点靠近地球轨道,从而增加了相撞的可能性。此外,行星引力的摄动、雅克夫斯基效应以及小行星带碰撞事件等因素,都有可能改变小行星的轨道,使其朝着地球的方向移动。小行星撞击地球可能引发的后果极为严重。在宇宙的漫长历程中,近地小行星的撞击曾导致过灾难性的后果。

倘若一颗小行星撞击地球,其产生的影响程度取决于多个因素,包括它的大小、速度以及撞击的地点。如果一颗大型小行星直接撞击陆地,可能会在数十至上百公里的范围内造成毁灭性的破坏,城市和基础设施将被摧毁。

撞击所产生的巨大能量会引发地震、火山喷发等次生灾害,进一步加剧破坏的程度。即使撞击发生在海洋,也可能引发海啸,对沿海地区构成巨大威胁。

此外,剧烈的撞击会向大气中释放大量的尘埃和碎片,这些物质会阻挡阳光,导致全球气温下降。同时,尘埃和碎片还可能引发酸雨和臭氧层损伤,对植物的光合作用产生影响,进而破坏生态系统。

历史上的一些小行星撞击事件,如 6500 万年前的 K-T 事件,曾引发全球性的环境灾难和生物大规模灭绝,这为人类敲响了警钟。因此,尽管近地小行星 2024YR4 目前的撞击概率已大幅降低,但我们必须对其保持高度的警惕,加强监测和研究,以便更好地理解和应对可能出现的威胁。如何有效地监测小行星是现代天文学的重要课题之一。地面观测网络是监测近地小行星的主要方式之一。

位于智利的 ATLAS 望远镜通过持续扫描天空,寻找亮度变化的天体,从而发现可能接近地球的小行星。在全球范围内,还有许多其他的望远镜,如美国的 Pan-STARRS 和 NEOWISE 等,它们利用光学和红外成像技术,帮助科学家发现和追踪近地小行星。

然而,地面观测存在一定的局限性。当小行星靠近太阳时,其反射光会被太阳的强光所掩盖,形成“太阳盲区”,导致一些具有潜在威胁的小行星难以被及时发现。

例如,经过凌日的小行星几乎无法通过地面望远镜观测到。

为了克服地面观测的这些局限性,美国国家航空航天局(NASA)和欧洲空间局(ESA)正在积极推进太空观测任务。NASA 的“近地天体探测”(NEOSurvey)计划于 2027 年发射,该航天器将位于地球与太阳之间的第一拉格朗日点(L1),通过红外线探测小行星发出的热量,以便发现更接近太阳的小行星。

与此同时,ESA 的“红外近地天体任务”(NEOMIR)计划于 2030 年发射,同样位于 L1 点,主要负责监测直径超过 20 米的小行星,能够在撞击地球前三个星期发现它们,为地球争取应对的时间。此外,小行星的轨道计算与风险评估也是预警工作的关键环节。

随着观测数据的不断增加,天文学家能够更加精确地计算小行星的轨道,从而更准确地评估其撞击风险。面对小行星的潜在威胁,人类提出了多种防御方案。动能撞击是目前较为成熟且经过验证的防御技术。

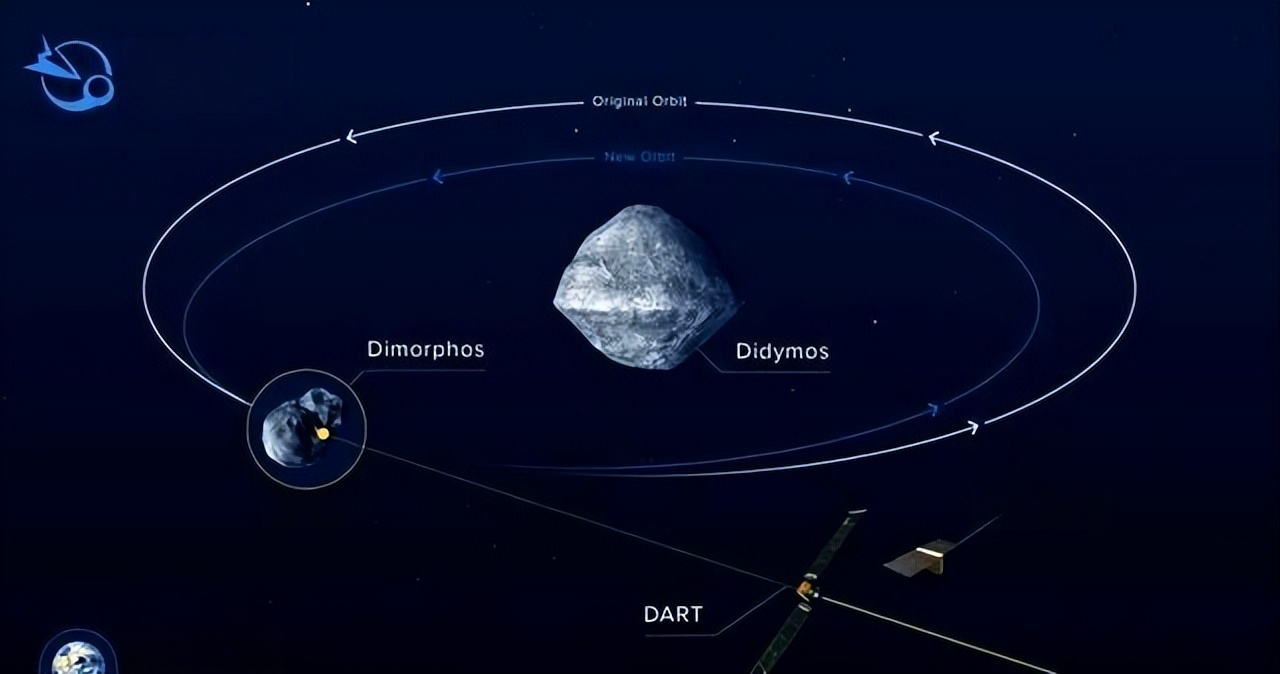

2022 年,美国国家航空航天局(NASA)成功实施了“双小行星重定向测试”(DART)任务,使小行星 Dimorphos 的轨道周期缩短了 32 分钟,证明了这一技术的可行性。中国也计划在 2030 年前后开展类似的动能撞击任务,采用“伴飞+撞击+伴飞”的模式,探测器将在整个过程中进行观察和效果评估。

引力牵引是一种相对温和的手段,通过发射一艘大型航天器接近小行星,利用航天器的引力逐渐改变小行星的轨道,但实施周期较长。核爆则是一种极端的防御措施,通常被视为最后的选择,不过这种方法可能会产生大量碎片,增加碎片撞击地球的风险。

激光烧蚀技术通过发射高能激光束,蒸发小行星表面的物质,产生反作用力来推动小行星偏离轨道,该技术在实验室中取得了一定成果,但尚未在实际任务中应用。太阳光压推动是另一种可行的方案,通过在小行星表面喷涂特殊涂料或安装反射镜,提高其反射率,利用太阳光的压力改变小行星的轨道,虽然这种方法需要较长时间才能显现效果,但因其非接触性和低风险性而具有一定的可行性。

在应对小行星威胁的过程中,国际合作显得尤为重要。国际小行星预警网络(IAWN)和空间任务规划咨询小组(SMPAG)负责监测和评估小行星撞击的风险,并在必要时启动相应的防御计划。

中国也已经启动了“近地小行星防御系统”的部署工作,计划在 2030 至 2035 年间实现小行星的偏转技术,并力争在 2045 年前初步具备行星轨道控制的能力。各国通过多种合作机制,共同加强对小行星的监测和研究,进一步深化在小行星防御领域的合作。

随着科技的持续进步,通过多种技术手段的结合与应用,人类有望在未来有效地应对小行星带来的潜在威胁。 。