在香火与代码间生长的春天:一个宜阳市民眼中的灵山庙会20年

文/洛水观澜

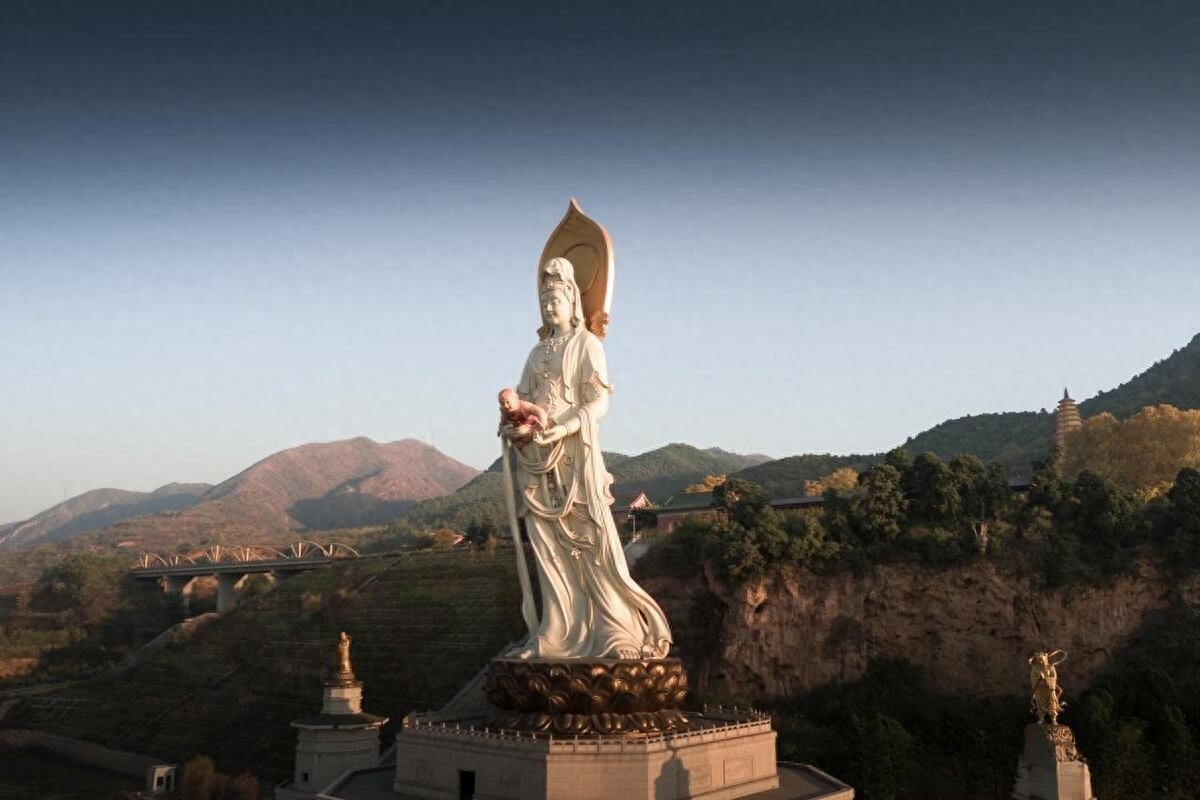

2025年3月1日清晨,我站在灵山寺前的千年银杏树下,看着智能无人机将第一缕晨光投射在69.9米高的送子观音像上。游客们手持电子香烛,在AR导航中寻找八大胜景,而山脚下的非遗市集里,95后陶艺师正直播刻着李商隐诗句的茶盏。这一刻,我突然想起20年前父亲带我赶庙会的场景:泥泞的山路上,他背着装满干粮的布兜,而我攥着两毛钱的糖画,在香烟缭绕中仰望斑驳的佛像。

一、从“祈娃娃”到“云许愿”:庙会里的时代密码

“记得吗?以前求子要偷供桌上的泥娃娃。”75岁的赵大娘在慈悲阁前笑着比划。她身后的二维码立柱上,正滚动着“数字功德箱”的实时数据——今日已有1328人通过区块链技术捐赠寺庙修缮基金。这个曾因“祈娃娃”传说闻名的古刹10,如今成了元宇宙技术试验场:VR还原宋代庙会盛景,AI解签系统能结合游客社交媒体数据生成专属签文。

变化始于2000年。那一年,政府将传统烧香拜佛的庙会升级为“文化搭台,经济唱戏”的综合性盛会511。78岁的退休教师王建国回忆:“以前庙会结束满地香灰,现在散场时最热闹的是科技大篷车。”他指着山门前正在演示智慧农业系统的展台——这正是20年前“农技下乡”的升级版5。当年靠庙会学到大棚技术的菜农老张,如今带着儿子开发出“庙会经济大数据平台”,精准预测游客消费偏好,让周边农户的土特产销售额三年增长470%7。

二、青石板路长出“数字年轮”

沿着新修的智能步道走向主会场,地面的压力传感砖实时显示游客流量。我的智能手环突然震动,推送提示:“前方50米有您收藏过的非遗缂丝展位。”这种精准服务,源自2022年庙会首试的“文化遗产数字孪生系统”8。而在2004年,这里还靠人工喊话维持秩序,农用三轮车与香客摩肩接踵5。

最让我震撼的是洛河对岸的灵山新村。52岁的民宿老板娘李红霞擦拭着“金宿级”标识牌感慨:“当年全家挤在漏雨的土坯房,哪想过能住上联排别墅?”她手机里存着两张对比照:2009年庙会期间,她蹲在路边卖煮玉米;2025年的直播画面里,她的“禅意小院”正接待着法国旅行团。这背后是政府12亿元投资的灵山文化旅游区建设7,让周边6个村庄整体脱贫,村民年人均收入从2012年的3800元跃升至2025年的6.8万元911。

三、在代码中绽放的千年文脉

主会场东侧的“数字石窟”体验馆排起长队。00后程序员小陈戴着全息眼镜,正将《全唐诗》中的灵山诗句编译成三维影像:“我们要让算法学会欣赏‘山拟鹫岭,涧号泉鸣’的意境3。”这种文化科技的融合,在20年前已现端倪——2016年庙会首次引入电子票务系统时,还遭过老师傅们质疑:“菩萨认不认二维码?”7

而今,最抢手的纪念品是“数字法物”:扫描观音广场的NFT石碑,就能在元宇宙灵山寺点亮长明灯。但传统并未消失,反而焕发新生:63岁的剪纸非遗传承人周秀兰,正在教授AI机器人辨识“凤凰山八景”的剪法套路。“机器学得比徒弟快!”她笑着展示融合传统纹样的智能窗花生成器,订单已排到端午节810。

四、春风不改旧时波

日暮时分,我在永济湖畔遇见正在写生的美院教授林墨。他笔下的灵山寺既有无人机勾勒的现代轮廓,又保留着司马光诗中“翠柏满山,峡谷幽深”的气韵3。“看这湖心岛,”他指向波光中的生态监测站,“当年开挖时挖出宋代香炉,现在里面装着水质传感器。”这种时空叠印,恰如庙会市集上并置的景象:直播网红在千年银杏树下跳汉服舞,而树洞里的传感器正将1400年树龄的生命数据传向中科院植物所。

归途中,山道两侧的智慧路灯渐次亮起,光影中浮现出苏轼《灵山会》的句子。我想起父亲临终前的话:“赶庙会的人变了,但盼好日子的心没变。”从2000年政府引导庙会转型5,到2025年“数字灵山”惊艳世界,这条山道上烙刻的不仅是宜阳的蝶变,更是一个民族在古老智慧与科技创新间的从容穿行。

结语:

当送子观音像的AR投影在夜空绽放时,00后镇长在开幕式上说:“我们要让灵山成为世界读懂中国的文化芯片。”20年前在庙会卖烤红薯的老汉,如今在景区开着连锁餐饮;曾经需要跋山涉水朝拜的信仰,化作云端可触的文明密码。这或许就是新时代最美的隐喻:党的富民政策不是推翻重来,而是让千年古树的年轮里,生长出通向星辰的新枝。