最近刷手机点外卖的街坊们可能发现了新变化——京东APP首页悄悄冒出了“外卖”入口。可新鲜劲儿还没过,就有消息爆出:今年1月补贴减少后,京东外卖日单量暴跌至2万单,日活用户仅200万,连饿了么(2154.6万)的零头都够不上,这事儿透着蹊跷,咱老百姓最关心的就三点:选择多不多、价格划不划算、送得够不够快。

一、补贴大战熄火

去年底京东外卖刚上线时,街坊王大姐就被“满6减5”的优惠券吸引,第一次尝试点了份袁记水饺。“配送费要5块钱,好在用券抵了,实付和美团差不多”。但到了今年1月,她发现常点的奶茶店悄悄退出了京东平台,“优惠券也少了,配送费照样收,谁还当冤大头?”

这背后是赤裸裸的补贴依赖症:京东初期靠“全年0佣金”吸引商家,用5元无门槛券拉拢用户,确实让部分消费者尝到甜头。

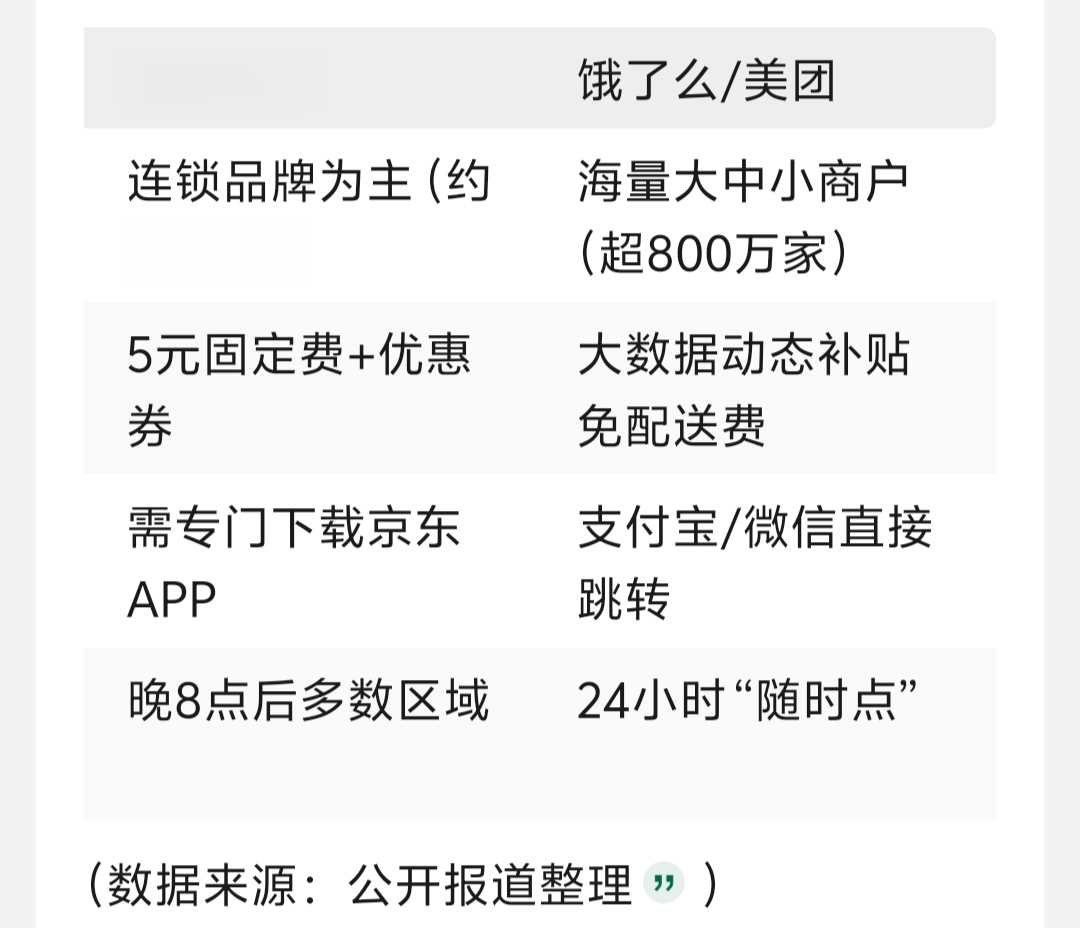

可一旦停止烧钱,立马暴露商家少(仅2万日单)、配送范围有限的硬伤。反观美团外卖覆盖86%餐饮品牌,连城中村麻辣烫都能送,这才是老百姓的日常刚需。

二、“品质外卖”遇尴尬:白领嫌贵,大妈嫌少

京东主打“品质堂食商家”,入驻的都是海底捞、左庭右院等连锁品牌。看着光鲜,实则两头不讨好:

- 写字楼里的李哥吐槽:“中午就想吃个20块的黄焖鸡,京东搜出来全是人均40+的正餐,还得凑起送费”

- 社区刘阿姨摇头:“我家门口开了十年的包子铺咋搜不到?你们年轻人APP里那些洋牌子,我们吃不惯”

更扎心的是价格——同样一份库迪咖啡,京东显示“由达达秒送”,配送费照收不误;美团却能调用自家骑手,经常有免配送费活动。精打细算的老百姓,自然知道该选哪家。

三、配送暗战:京东骑手在CBD“趴活”,美团小哥穿巷爬楼

平台公布的运力数据很美好:京东有达达集团500万日单的物流底子,美团坐拥470万骑手。但落到实际体验就是另一回事:

- 朝阳区白领小陈反馈:“京东送办公楼确实快,但晚上9点想在家点个夜宵,经常显示‘超出配送范围’”

- 美团骑手老张揭秘:“我们片区有80个专职骑手,京东常驻的就十来个,雨雪天根本接不过来单”

这暴露出京东的运力困境——达达原本主要配送超市订单(早10晚8高峰),硬塞进午晚外卖高峰后,边际成本不降反升。

而美团靠着70亿季度订单量,把每单配送成本压到8.5元,比京东还低1.3元。

四、百姓账本算明白:外卖江湖难容“第三极”

从消费者到小餐馆老板,心里都有本明白账:

开麻辣烫店的赵老板说得实在:“在美团交18%佣金,但一天能接50单;京东免佣金,可每天就两三单,你说我选谁?”这恰恰印证了互联网的马太效应——强者愈强,后来者除非找到颠覆性模式,否则难逃“补贴死循环”。

结语:老百姓不需要第二个美团,但需要更好的选择

京东外卖的困境,本质是错位竞争的失败:既想用“品质”抓高净值用户,又不愿放弃下沉市场,结果两头落空。对普通百姓而言,外卖不是阳春白雪的体验升级,而是刮风下雨时的一碗热汤、加班深夜的一份便当。或许正如网友调侃:“当京东骑手比用户还多时,才是破局之日”。