难得,国内院线竟然也迎来了可以“见鬼”的这一天。

没错,这次是真的有鬼。

假如,你住进一家破旧酒店后就接连碰上怪事,墙上不知何时贴满了照片、房门也被锁死,而这时,柜门打开,一个女人在你的面前生生把腰折断……

又或者,你打开手机,点开一条灵异视频,趁还没被吓到就关上了手机,但屏幕里的鬼已经出现在了你的面前……

豆瓣7.8的恐怖喜剧——

诡才之道

这是一部什么样的电影?

相比于同样是恐怖喜剧的《诡扯》,甚至更早的《回魂夜》,Sir更倾向于认为,这是部“彭浩翔”式的小品故事。

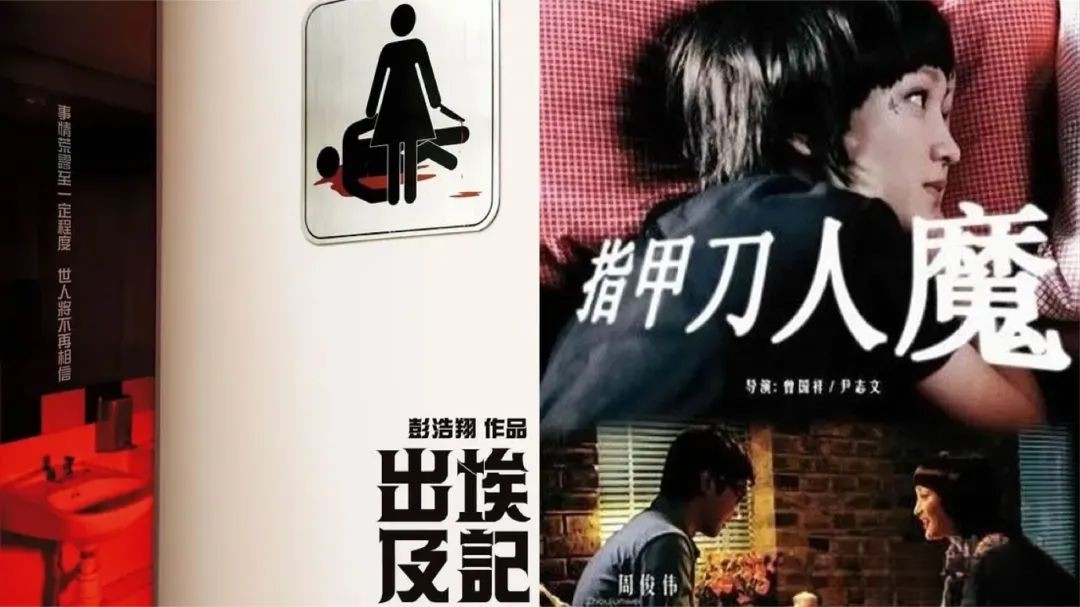

就像,彭浩翔会好奇“为什么女生总是结伴上厕所”,于是拍出了女人们在厕所里密谋杀男人的《出埃及记》;

又比如疑惑为什么总是找不到指甲刀,他就写了一个人以指甲刀为食的故事,《指甲刀人魔》。

由一个念头的灵光一闪,拍出一部电影。

《诡才之道》也是如此。

从三年前,导演还没写好完整剧本时,就已经拍摄的那个短片里,我们可以看出这个电影原本的想法——

我们每天听到那么多鬼故事。

那么,这些鬼故事到底是怎么出现的?

那些故事里吓人的鬼是否也有彼此的竞争?

那些正常死亡称不上厉鬼的鬼,为什么我们很少看见他们?

于是那个短片里出现了这样的情节。

一次鬼界访谈。

做客的主角凯萨琳(张榕容 饰),依靠吓人的本事,成了阳间十里八乡出了名的女鬼。

她为什么红?

因为她本身是为情所困,含恨跳楼自杀而死,所以死后,便可以依靠自己的这份“天赋”,在活人面前表演跳楼,吓坏一批人。

在访谈节目上,鬼界主持人表示很羡慕凯萨琳。

因为她自己只是死于普通的“大肠癌”。

而凯瑟琳,甩出了一句安慰的话掩饰尴尬:

女鬼不怕出身低嘛。

看,阴间世界里,鬼也要讲出身,这便是导演最初的表达意图。

这个短片拍成长片后,导演显然想更进一步。

他不单想呈现鬼界黑色的荒诞,还想把目光转移到现实中来,讽刺些阳间的网红现状。

于是他把故事扩充成了鬼界娱乐圈的争奇斗艳。

这里的舞台更大——

从鬼海选、鬼吓人,到鬼采访,甚至还有权威的“金鬼奖”评选。

他创造出了一套完整的产业链。

设定更严谨——

为什么这些鬼要那么努力吓人?

那里没有掌管生死簿的阎罗王,倒是有一个鬼委会(鬼界人力资源部)。

他们会把做吓人工作的鬼们纳为正式员工,发“厉鬼证”。

而如果KPI一旦不达标,又或者没有厉鬼证的孤魂野鬼们被阳间的人遗忘,就会魂飞破散。

影射也更现实——

像凯萨琳这样的老牌鬼界天后,也有被后浪拍死在沙滩上的一天。

时代在发展,她的徒弟洁西卡(姚以缇 饰)用网络视频闹鬼,迅速爆红,取代了凯萨琳的位置。

这些设定直指一个核心,那就是这些对业绩的追求,创造出了一种数据化的生(死)存样貌。

而这,也道出了当下社会的病症所在——

流量为王。

不仅一切事物都要有个戏剧性的“人设”,还要追求传播高效率。

当个体的存在价值被流量决定时,无论是人是鬼,都得认命。

但很显然。

这样的表达其实还撑不起一部长片。

既然是一部喜剧,那么导演必须要给出的,便是打破的方法,否则观众兴高采烈而来,郁郁不欢而归,估计连制片的一关也过不去。

那么导演想到的方法是什么呢?

他把流量等同于“看见”。

并在短片的基础上增加了王净饰演的“同学”这样一个角色,指出——

不被看见,也没什么大不了。

这样想也没什么问题。

在《寻梦环游记》里,其实也有类似的表达,只不过它所说的不是“被看见”,而是“被亲人铭记”这个情感纽带。

但是啊。

导演徐汉强到底不是(《春娇与志明》之前的)彭浩翔。

当他把一个概念扩充为一部长片后,不可避免地会出现把控力不足的问题。

他终究让王净这条线落入了俗套。

怎么说?

其实“同学”这个角色,本来也是有着“寻梦环游记”一样的含义。

还在做人时,她干什么都很平庸。

她活在姐姐的阴影里,虽然废柴,但父母从不责骂,还一直鼓励她向优秀的姐姐学习。

从没有为自己活过。

而成为鬼之后,也依然吓不好人。

因地震而死亡(被姐姐的奖杯压死…太废柴了)的她没有任何的一技之长。

连上台参加厉鬼选拔,也只是学着电视里的鬼魂一般张开臂膀,怯怯地喊一声:

“好恨啊。”

“同学”这个名字,本就代表着她的普通。

她与这阴间职场的天然矛盾,正好就是探讨存在意义的最好样本。

起初,同学的上岗之路是理所当然。

被凯萨琳的落魄经纪人makoto(陈柏霖 饰)看中,培养她学习吓人的套路,不仅可以保住鬼魂,还能顺便帮许久没开张的凯萨琳冲一冲业绩。

起初,这个学习过程还整出了不少笑料。

比如,新房客入住时发现的诡异照片、锁死的房门,都是凯萨琳团队分工配合做出来的,而这些却丝毫干扰不了社畜房客汇报工作。

又比如,学习凯萨琳的折腰绝技,需要私下一遍又一遍加练,在地上蠕动、拉筋、下腰,废柴同学就像回到了中学体育课。

以至于同学发出那句哀嚎:做鬼怎么比做人还要累!

但很快,你会发现焦点出现了偏移。

导演在不知不觉间,让“同学”本身退居次位,重点描述了凯萨琳过气的不甘、makoto的野心,这使得“同学”逐渐成了其他人实现自身欲望的载体。

一切都变成了打造爆款的造星运动。

是因为导演忘了最初的方向吗?

也不是。

其实“同学”生前与死后经历了两种教育模式的碰撞。

生前面对的那个慈父,每次的安慰和打气都会让她更加内疚,死后的导师则是严格灌输丛林法则,让她强行适应这个世界。

在这两种模式的背后,却是同一套优绩主义价值观——

被重视,被看见的前提,是你要足够优秀。

这是导演想反驳的重点。

可是呢?

导演反驳的方式却是突然的转变,在两败俱伤的结局之后,众鬼魂们突然悟出“我不优秀也可以”的道路出来。

不得不说,有种强行上价值的笨拙。

但即便如此,Sir还是觉得《诡才之道》值得走进影院。

不仅是因为在当下的院线片里,能看到一部真的有鬼的电影机会寥寥。

更因为对于一部鬼片而言。

当我们看完它之后,能够毫无顾忌喊出来,笑出来,这其实就已经够了。

没人会真的指望,能在一部鬼片里找到人生答案。

鬼故事,往往只是现实的情感出口。

从这个角度来说,我希望《诡才之道》的公映只是个开始。

而不是昙花一现。

本文