热点推荐

热门图文

/ 书法美学 /

论草书艺术的现代表现力

王冬龄

刊于《书法研究》1987 年第 1 期

一

中国书法体现了中国文化的独特风格。

书法由刻画符号、实用文字而发展成为一门经久不衰的艺术,这在世界文化史上是颇为奇特的现象。正因为如此,书法作为一门艺术,其“实用”的意义仍未消失。古代所遗留下来的艺术珍品,虽然有许多在当时是出于实用的目的,但艺术性高,被保留了。其他大量无艺术性或艺术性不高的实用书法被淘汰了。然而在今天搞书法展览,出版书法集,将书法纯粹作为艺术观赏的性质,明确区别了书法实用字及艺术品的界限,但是往往有相当一部分并非艺术作品,或艺术表现力不强的书法作品充塞其中,不仅歪曲了书法艺术的形象,也使一些人对书法的艺术表现力产生怀疑。其实,我们只要从草书艺术的角度来看这个问题,就能比较明显地感到中国书法在现代艺术中仍具有强大的艺术表现力与生命力。

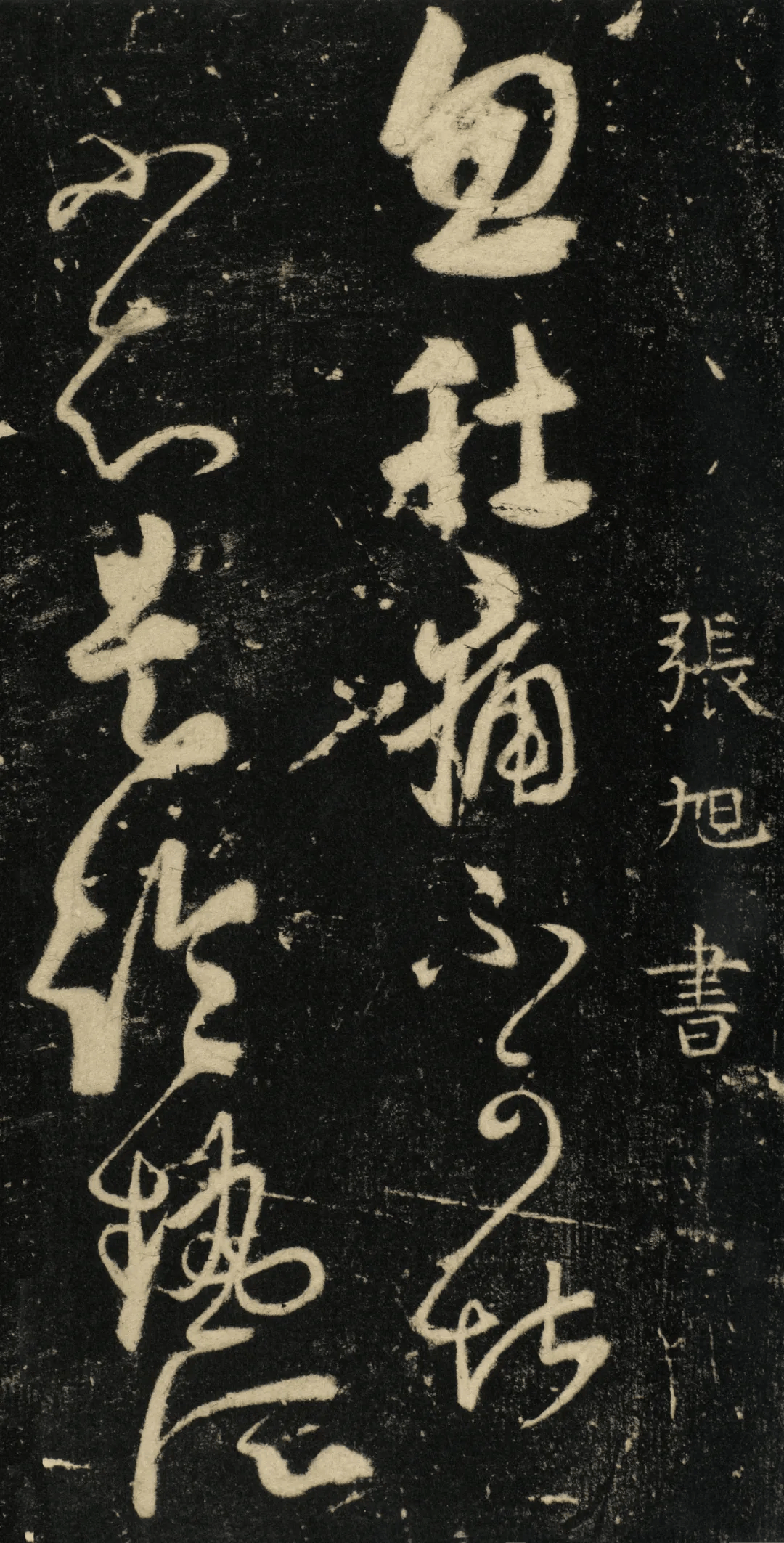

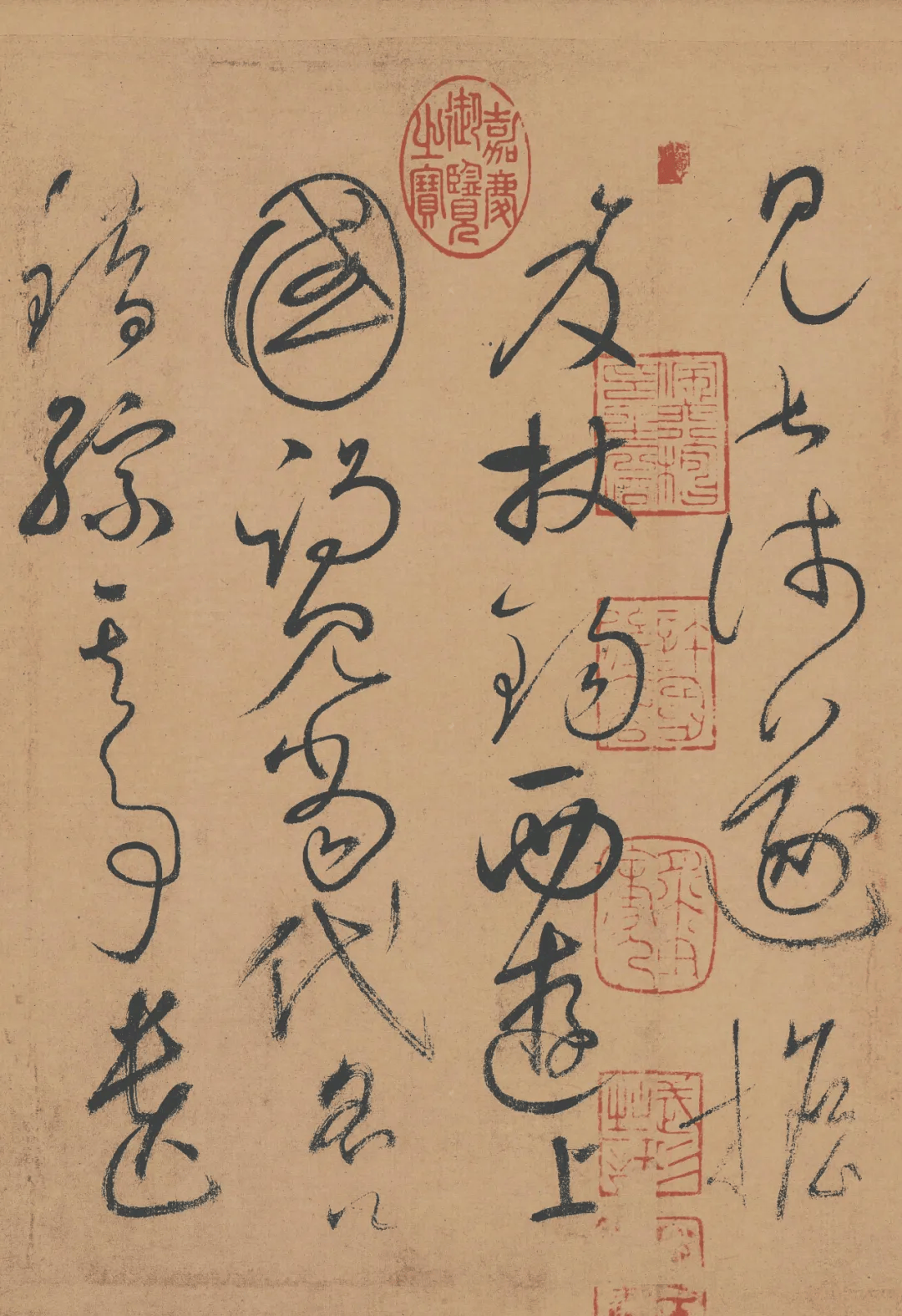

张旭《肚痛贴》(局部)

英国现代著名美术史家贡布里希认为:中国书法在中国文化中的作用,与欧洲文化中的音乐形成很好的对比。他在一次名为《艺术史与社会科学》的演讲中,曾举了一个颇有趣味的例子:

有位女士在宴会上,问要学会书写和欣赏名为草书的中国草体字,需要多少时间,韦利的回答是:“嗯——五百年。”请注意,这不是相对主义的回答。如果说有谁懂行的话,他算是还学到了一点的人,但他同时暗示,自己也不是被选出的精英之中的一员。

专用为务,钻坚仰高,忘其疲劳。夕惕不息,仄不暇食。十日一笔,月数丸墨。领袖如皂,唇齿常黑。虽处众坐,不遑谈戏。展指画地,以草刿壁。臂穿皮刮,指爪摧折。见䚡出血,犹不休辍。

赵壹这一段带有几分嘲讽笔调的描绘,恰恰反映了当时士子学草成风,而且达到入魔程度,给我们留下了宝贵史料。可见草书出现不久,即使一些艺术爱好者如痴如狂,显示了草书艺术的感染力。

二

三

自然,可以讲是主观性与感情色彩浓厚的布白形式,这就好比西方现代绘画对人体、物象富有表现力的蛮横变形,这种书法、绘画的布白和变形是抽象的,意念的,是通过书家、画家运用心灵的官能经营与取舍,是一种激烈的心智运动,达到审美观念的升华,显示了人类精神的神奇力量。

当然,草书的这种布白,正如《文心雕龙•喻文》所说的那样,“草木贲华,无待锦匠之奇,夫岂外饰,盖自然耳”。这“自然”即说明了布白之理与大自然“风行水上,自然成文”相似,亦揭示了书家精神气质及审美意趣的自然表现,这种不可端倪的“有意味的形式”,正代表了草书艺术所特有的审美趣味。

四

《书概》说:“观人于书,莫如观其行草。”是因为正体法多于意,易见功力,而草书意多于法,创作中驰骋发挥的余地更大,最易见其才情。从其艺术创作来看,楷书与草书也迥异其趣,楷书创作重功力,多理智,而草书更偏向于情绪与灵感,特别是狂草的创作,优秀的书家似乎能够忘乎所以,在精神上达到一种自我超越的状态,加之“无意识”因素的参与,信手涂抹,其作品就自然而然地渗入了书家精神和意绪的痕迹。

张旭《古诗四帖》(局部)

草书创作时书家的情绪与精神境界和作品关系密切。今以唐代两位著名的狂草大家张旭、怀素来分析,是非常具有代表性的。

张旭工诗,嗜酒,擅狂草,交游亦广,在唐代影响很大,其时许多著名诗人都有诗作赞赠之。高适称:“兴来书自圣,醉后语尤颠。”(《醉后赠张九旭》)李颀云:“露顶据胡床,长叫三五声。兴来洒素壁,挥笔如流星。”(《赠张旭》)而杜甫在《饮中八仙歌》中称道:“张旭三杯草圣传,脱帽露顶王公前,挥毫落纸如云烟。”还在《观公孙大娘弟子舞剑器行》序中云:“往者吴人张旭,善草书书帖,数常于邺县见公孙大娘舞西河剑器,自此草书长进,豪荡感激。”《新唐书》·张旭传说:

‘张旭’嗜酒,每大醉‘呼叫狂走’乃下笔,或以头濡墨而书,既醒自视,以为神,不可复得也,世呼张颠。

以上诗着墨不多,却将张旭的个性与创作特点刻画得淋漓尽致。

另外一位怀素,固然他削发为僧,然思想上仍然是陶醉在艺术王国里,茹荤解饮,放荡不羁。

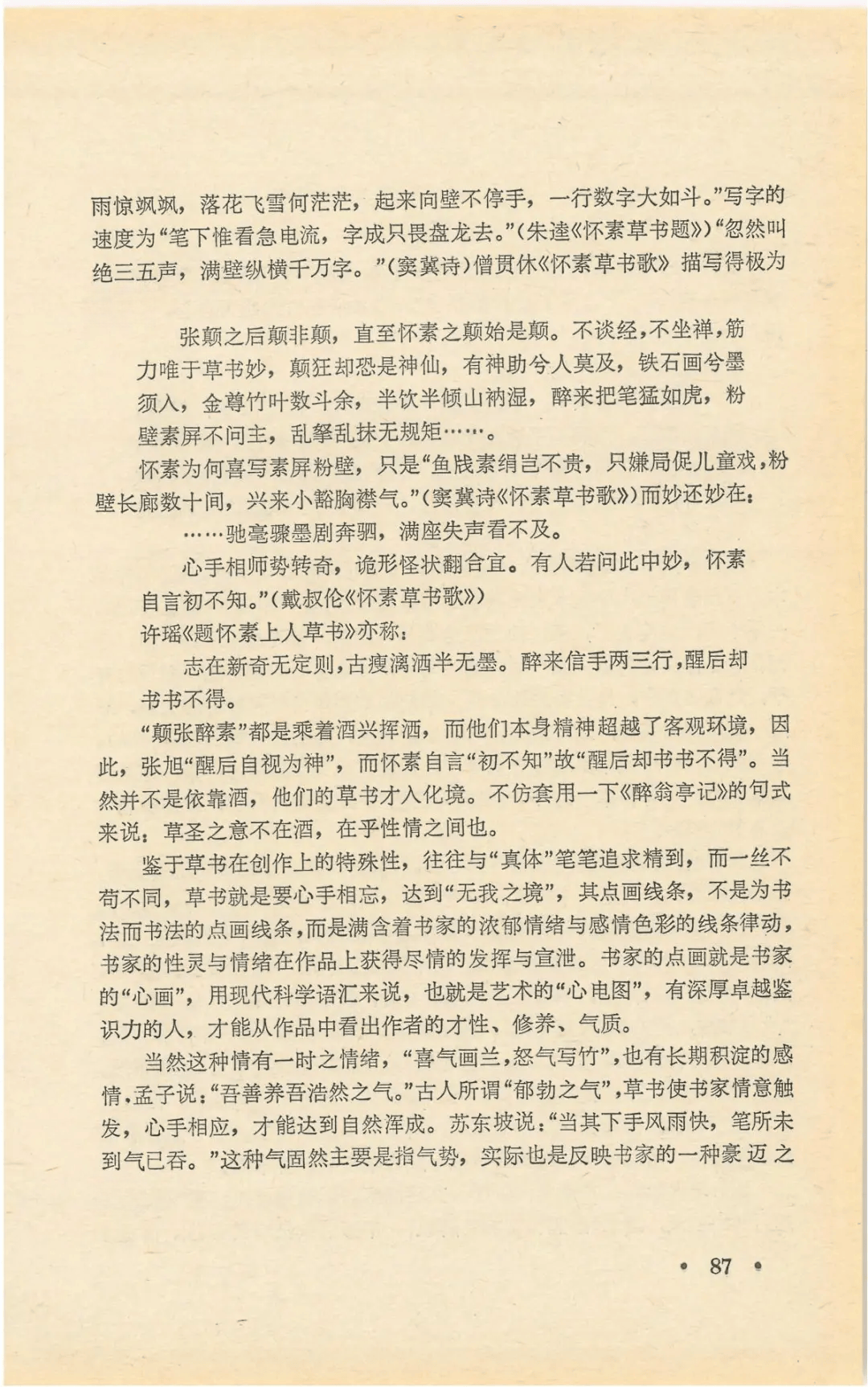

怀素《自叙帖》(局部)

李白《草书歌行》称:“吾师醉后倚绳床,须臾扫尽数千张。飘风骤

雨惊飒飒,落花飞雪何茫茫。起来向壁不停手,一行数字大如斗。”写字的速度为“笔下惟看急电流,字成只畏盘龙去”。(朱逵《怀素草书题》)“忽然绝叫三五声,满壁纵横千万字。”(窦冀诗)僧贯休《观怀素草书歌》描写得极为生动:

张颠颠后颠非颠,直至怀素之颠始是颠。师不谈经不说禅,筋力唯于草书妙。颠狂却恐是神仙,有神助兮人莫及,铁石画兮墨须入。金樽竹叶数斗余,半饮半倾山衲湿。醉来把笔猛如虎,粉壁素屏不问主。乱拏乱抹无规矩……

怀素为何喜写素屏粉壁,只是“鱼笺绢素岂不贵,只嫌局促儿童戏,粉壁长廊数十间,兴来小豁胸襟气”(窦冀诗《怀素上人草书歌》),而妙还妙在:

……驰毫骤墨剧奔驷,满坐失声看不及。心手相师势转奇,诡形怪状翻合宜。有人若问此中妙,怀素自言初不知。(戴叔伦《怀素上人草书歌》)

许瑶《题怀素上人草书》亦称:

志在新奇无定则,古瘦漓纚半无墨。

醉来信手两三行,醒后却书书不得。

当然这种情有一时之情绪,“喜气画兰,怒气写竹”;也有长期积淀的感情,如孟子说:“吾善养吾浩然之气。”古人所谓“郁勃之气”,草书使书家情意触发,心手相应,才能达到自然浑成。苏东坡说:“当其下手风雨快,笔所未到气已吞。”这种气固然主要是指气势,实际也是反映了书家的一种豪迈之情。

五

从以上草书创作的精神状态及创作过程,我们可以感受到草书创作所表现的一种情绪。“艺术是感情的语言。”书法所包含的感情色彩,以草书最为丰富而明显。

唐韩愈《送高闲上人序》称:

往时张旭善草书,不治他技,喜怒窘穷,忧悲愉佚,怨恨思慕,酣醉无聊不平,有动于心,必于草书焉发之,观于物,见山水崖谷,鸟兽虫鱼,草木之花实,日月列星,风雨水火,雷霆霹雳,歌舞战斗,天地事物之变,可喜可愕,一寓于书。故旭之书,变动犹鬼神,不可端倪,以此终身而名后世。

我们今天从其《肚痛帖》《晚复帖》《十五日帖》《古诗四帖》等作品中,可以感受到这位艺术家的激荡的情绪。张旭另有一件楷书《郎官石记》,一笔不苟,法度森严,但这件作品给我们的印象,首先是法度、规律,在创作这件作品时要求一点一画的毫不苟且,以及结字的匀整舒适,整行的齐平,整章的摆布,凡此种种的法则,都使张旭要保持严肃冷静的头脑,形成一种精神的束缚,始终是理性的写字,因此,是不可以喝酒后再书的。所以在唐代的诗歌中很难发现有楷书的诗歌,但关于草书的华章,却是连篇累牍的。也许和草书的“天机暗转锋芒里”,能激起“诗兴”,发挥联想有很重要的关系。

草书通过流畅飞动的线条与内心的激情,将兴发感动的生命表达出来,正如歌德所说:“人是一个整体,一个多方面的内在联系着的各种能力的统一体。艺术作品必须由人这个整体说话,必须适应人的这种丰富的统一体。这种单一的杂多。”(《收藏家和他的伙伴们》)近代弘一法师皈依佛教后,其他“积习”均抛弃了,唯书法一道未能弃舍,其书法特点正如马一浮所说:“大师书法,得力于《张猛龙碑》,晚岁离尘,刊落锋颖,乃一味恬静。”“精严净妙,乃似宣律师文字。”然其弥留之际,所书“悲欢交集”,运用草法,是其情绪在纸上不加掩饰地流露,可以想象弘一的一生充满悲欢,回首生年,能不动情。因为他在虎跑出家后,所书的书法是楷书。似乎是有意识地控制感情,由此看来,抒情表意似乎成为草书的一种本能。

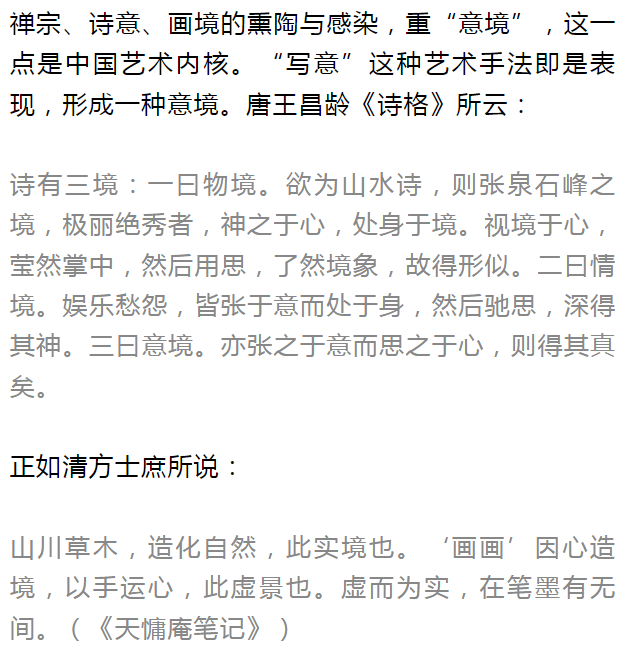

西方现代绘画艺术受现代哲学、文艺潮流的影响与启迪,重“观念”超越自我的表现,追求“感觉和官能的解放”。中国书法长期受老庄、儒道、

颜真卿《祭侄文稿》(局部)

书法的意境,实际上其点画线跳动,布白形式的变幻,对作者创作来说是物我俱忘,化机在手,与线条共“羽化而登仙”;对作品成功后的视觉效果来说,是给心理引起某种情绪上的共鸣与激动。如笔者曾在上海博物馆看到一幅明人行书“芳草牛羊春绿……”就产生了一种形象景物的联想,一种诗情画境,这是因书写内容而引起的移情作用。这种情况不多,更多的是抽象狼藉的线条,造成深邃、朦胧的情感意境,若颜真卿的《祭侄稿》。这种书法,在其点画线条,字里行间,让我们感受强烈的首先不是线条的力度与美感,章法的精巧与错落自然,而是一股郁勃不平的悲愤的倾诉。如果不是颜真卿有此行草绝诣,不是他身历其事,对为国捐躯的侄子季明的悼念,及其阔大的爱国热忱,是不会出现这样的杰作。因此说真正蕴含有感情、气质、品格、修养的书法就富有意境,更多是感情上的、哲理上的意境,也就是王国维《人间词话》所谓的:“喜怒哀乐,亦人心中之一境界。”

草书艺术应充分表现人类丰富、复杂、细腻的情感与情绪,就这一点也体现了现代精神,所谓意境美及个性、时代气息,全赖于此。

六

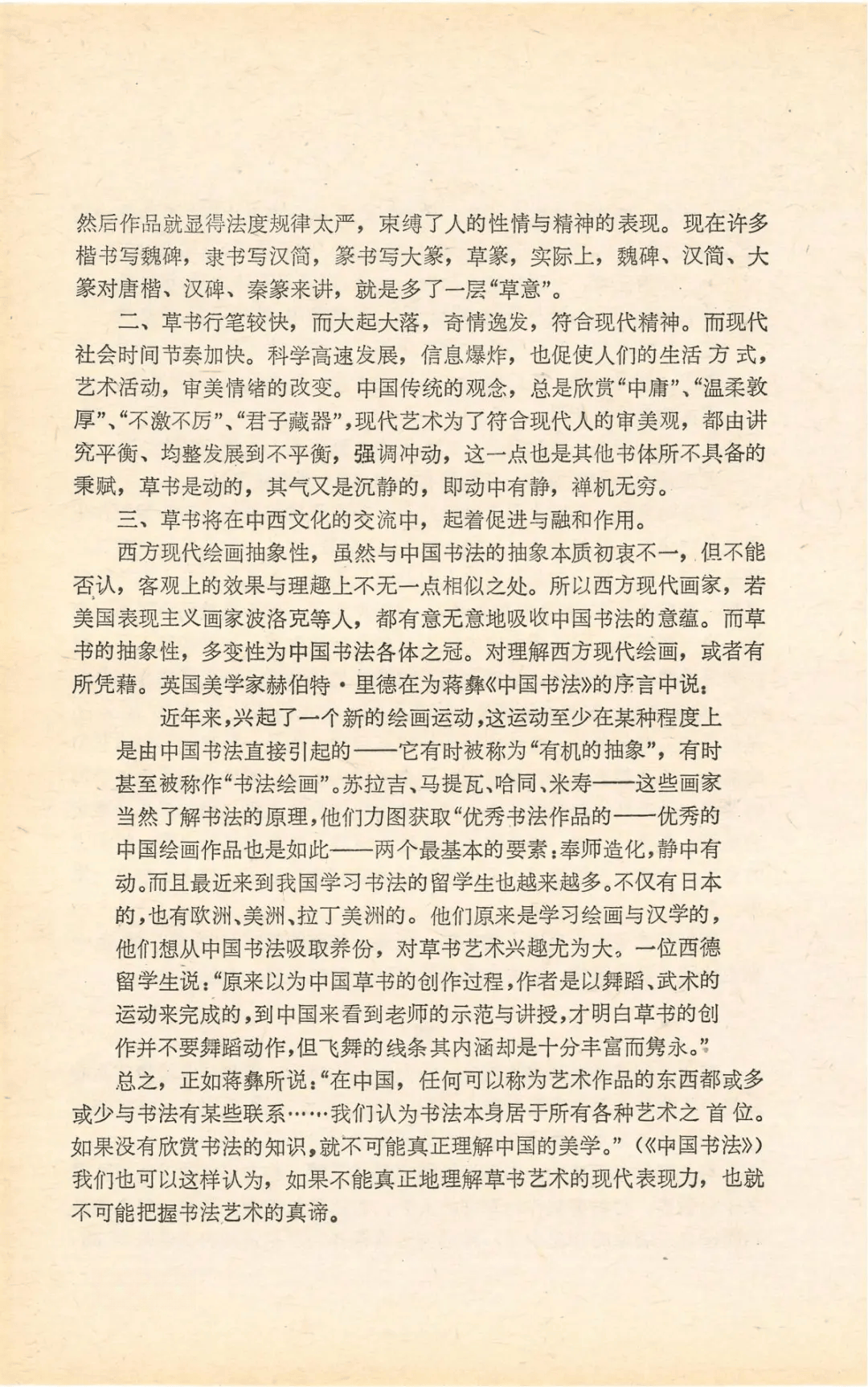

以上我们通过对草书的笔法、布白、创作情绪、抒情与意境诸方面的阐述,不难体会草书丰富的表现力,若从“现代”观念来看,答案也是肯定的。

一、草书艺术对现代书法的发展将起到积极的推动作用。自从科举制度废除,书写工具硬笔替代了毛笔,作为书法的纯观赏性意义十分明显,目前喜欢作行草书的人多,也就是这道理。而且一笔不苟地写唐楷与玉箸篆的作品少了,唐楷与玉箸篆作为严格基础的训练是好的,

然而作品法度规律太严,使束缚了人的性情与精神的表现。现在许多楷书写魏碑,隶书写汉简,篆书写大篆、草篆,实际上,魏碑、汉简、大篆对唐楷、汉碑、秦篆来讲,就是多了一层“草意”。

二、草书行笔较快,而大起大落,奇情逸发,符合现代精神。而现代社会时间节奏加快,科学高速发展,信息爆炸,也促使人们的生活方式、艺术活动、审美情绪的改变。中国传统的观念,总是欣赏“中庸”“温柔敦厚”“不激不厉”“君子藏器”,现代艺术为了符合现代人的审美观,都由讲究平衡、均整发展到不平衡,强调冲动,这一点也是其他书体所不具备的秉赋:草书是动的,其气又是沉静的,即动中有静,禅机无穷。

三、草书将在中西文化的交流中,起着促进与融和作用。西方现代绘画抽象性,虽然与中国书法的抽象本质初衷不一,但不能否认,客观上的效果与理趣上不无一点相似之处。所以西方现代画家,若美国表现主义画家波洛克等人,都有意无意地吸收中国书法的意蕴。而草书的抽象性、多变性为中国书法各体之冠。对理解西方现代绘画,或者有所凭借。英国美学家赫伯特•里德在为蒋彝《中国书法》的序言中说:

近年来,兴起了一个新的绘画运动,这运动至少在某种程度上是由中国书法直接引起的——它有时被称为“有机的抽象”,有时甚至被称作“书法绘画”。苏拉吉、马提瓦、哈同、米寿——这些画家当然了解书法的原理,他们力图获取“优秀书法作品的——优秀的中国绘画作品也是如此——两个最基本的要素:奉师造化,静中有动。而且最近来到我国学习书法的留学生也越来越多。不仅有日本的,也有欧洲、美洲、拉丁美洲的。他们原来是学习绘画与汉学的,他们想从中国书法吸取养分,对草书艺术兴趣尤为大。一位德国留学生说:“原来以为中国草书的创作过程,作者是以舞蹈、武术的运动来完成的,到中国来看到老师的示范与讲授,才明白草书的创作并不要舞蹈动作,但飞舞的线条其内涵却是十分丰富而隽永。”

总之,正如蒋彝所说:“在中国,任何可以称为艺术作品的东西都或多或少与书法有某些联系……我们认为书法本身居于所有各种艺术之首位。如果没有欣赏书法的知识,就不可能真正理解中国的美学。”(《中国书法》)我们也可以这样认为,如果不能真正地理解草书艺术的现代表现力,也就不可能把握书法艺术的真谛。

来源 @ 《书法研究》1987年第1期

王冬龄

1945年12月出生于江苏如东,

自幼喜欢书画,

1961年考入南京师范学院(今南京师范大学)美术系,书法师从教授沈子善,尉天池,入书法课代表。

其小篆作品参加第二届江苏省书法篆刻展览,为入展年龄最小。

后在泰兴文化馆、扬州地区文化局创作组工作。

1979年考取浙江美术学院(今中国美术学院)首届书法研究生;

1981年浙江美术学院(今中国美术学院)首届书法研究生班毕业后留校任教;

1989年由文化部批准,赴美讲学,在美国多所大学讲学、展览、工作坊;

1992年底回国,后至中国书法协会研究部工作;

1994年10月仍回中国美术学院教学至今。

现为中国美术学院现代书法研究中心研究主任,教授(二级),博士生导师,兰亭书法社社长,西泠印社理事、杭州市书法家协会终生名誉主席。

壮士, 请留言!

王冬龄书法

图文来源:网络...