一、土木堡惊变:权柄的巅峰时刻

1449年土木堡之变,明英宗朱祁镇被瓦剌俘虏,五十万精锐全军覆没。当满朝文武在南迁声浪中颤抖时,兵部侍郎于谦以剑劈断主和派徐珵的笏板,厉声道:"言南迁者当斩!"此时的于谦已不再是正统年间的清流言官,而是手握三权:

1. 军事独断权:景泰帝朱祁钰将京营改制为十团营,直接授予于谦提督军务之权。《明史》载"将士受谦节制,虽勋臣宿将不便者辄斥",连石亨这等悍将都要俯首听命。

2. 行政决策权:六部奏章需经于谦批红方可上呈,景泰帝甚至特赐"便宜行事"金印。当时人戏称"西华门外轿如云,尽是于公门下人"。

3. 财政调配权:为筹措北京保卫战军费,于谦打破祖制调用南京户部存银,将漕粮改折现银,直接掌控着每天三万两白银的流动。

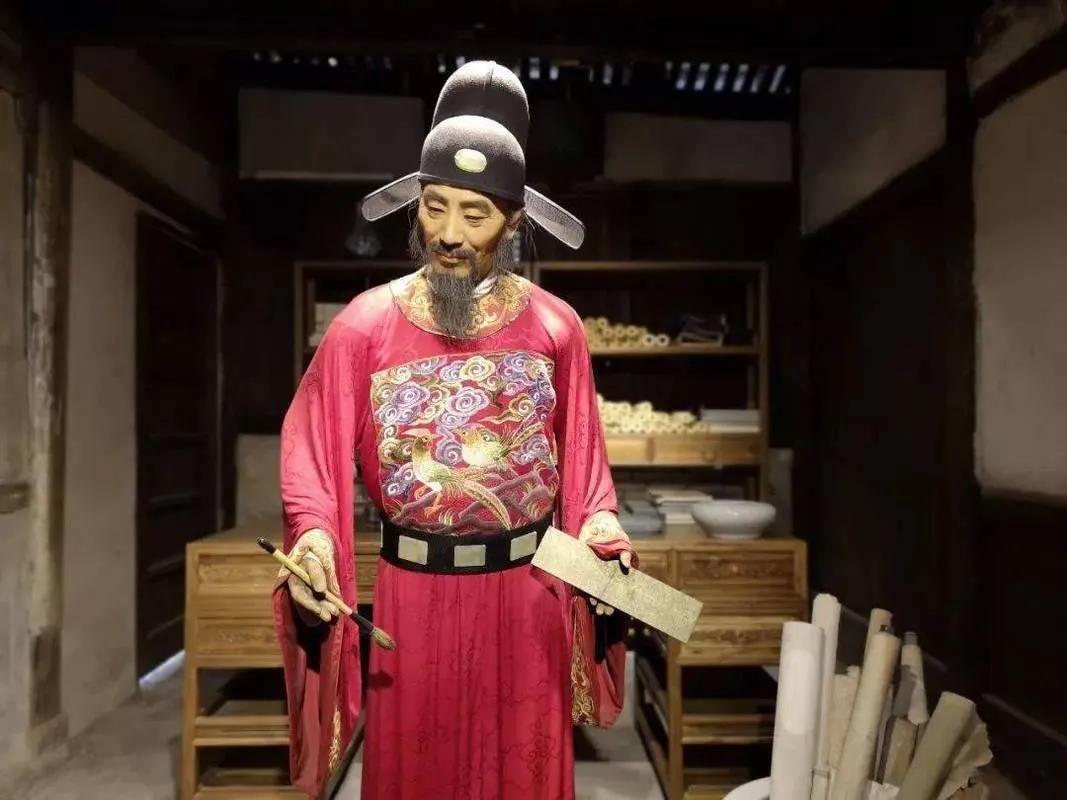

瓦剌大军压城之日,于谦身着文官袍服立于德胜门箭楼,亲自调配神机营火器。当也先看到明军阵前飘动的"于"字帅旗时,这个横扫草原的枭雄竟勒马后退三十里——这是大明文臣从未有过的战场威慑力。

二、景泰新政:改革者的权力暗礁

北京保卫战后,于谦权势达到顶峰,但也埋下致命隐患:

-军制改革触怒勋贵:将世袭卫所兵改为募兵制,削减公侯府私兵员额。成国公朱勇在朝会上当面讥讽:"于侍郎是要学宋太祖杯酒释兵权?"

-财政集权招致怨恨:设立"输银免役"制度,要求藩王按岁入比例缴纳助饷银。代王朱仕壥抗命,于谦竟派锦衣卫封其府库,此事成为宗室集团心头刺。

-储君之争埋下祸根:坚持立朱见深(英宗之子)为太子,反对景泰帝易储。当皇帝抱着新生的皇子朱见济暗示时,于谦竟在《保太子疏》中写下"神器不可私授"的诛心之语。

1452年景泰帝强行废立太子,于谦称病不朝三月。此刻起,这位"救时宰相"已从权力核心滑向悬崖边缘。

---

*三、夺门之夜的权力密码**

1457年正月十六深夜,石亨、徐有贞等人撞开南宫大门时,他们最恐惧的不是英宗反悔,而是于谦的动向:

-军权真空:于谦为避专权之嫌,主动交还团营兵符,导致京城防务出现致命漏洞。

-文官分裂:清流派因易储事件与于谦疏远,内阁首辅陈循甚至暗示"天意或有更易"。

情报失灵:东厂提督曹吉祥早已切断于谦的情报网,当夺门兵变发生时,于府收到的最后密报竟是"今夜风寒,宜早歇"。

最讽刺的是,当英宗在奉天殿重登龙椅时,于谦正在兵部值房校勘《历代兵制》。这位掌控过大明命脉的能臣,最终败给了自己构建的权力制衡体系。

四、英宗杀于谦的深层逻辑

1.合法性危机:景泰帝临终前欲还政英宗,于谦主持的"复储之议"使其成为英宗"得位不正"的活证据。徐有贞那句"不杀于谦,此举无名"道破玄机。

2. 军功集团反扑:石亨等人需要将于谦塑造为"景泰余孽",借其人头清洗景泰旧臣。于谦倒台后,仅京营将领就更换了78人。

3. 皇权恐惧症:英宗亲眼见过于谦如何架空景泰帝,这位能臣的存在本身就是对皇权的威胁。《明实录》记载英宗私语:"谦在,朕寝不安席。"

4. 财政密码于谦设立的"备倭银""九边饷司"等独立财政体系,涉及每年二百四十万两白银的流动,必须彻底摧毁才能重建皇室财政控制。

五、历史迷雾中的血色黄昏

1457年2月16日,于谦被押往崇文门外刑场。据《万历野获编》记载,刽子手刀落时突降大雪,监斩官马顺的朱笔竟渗出鲜血。更诡异的是,当夜锦衣卫查抄于府,仅得景泰帝所赐蟒袍一袭、兵书十二卷。

这位曾执掌大明命脉的权臣,最终以"意欲迎立外藩"的荒唐罪名被诛。但历史给出了最辛辣的判决:成化年间平反诏书称"在先帝已知其枉",而崇祯朝编纂《国榷》时,史家谈迁发现所有关于谦谋反的原始档案都神秘消失。

正如于谦在《石灰吟》中所写:"粉骨碎身全不怕,要留清白在人间。"这位文官集团最后的脊梁,用死亡完成了对明朝官僚体系最深刻的讽刺——他的权势大到可以拯救帝国,却保不住自己的头颅。