声明:本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写,请悉知。

1959年冬天,北京的空气中弥漫着北方特有的寒意。

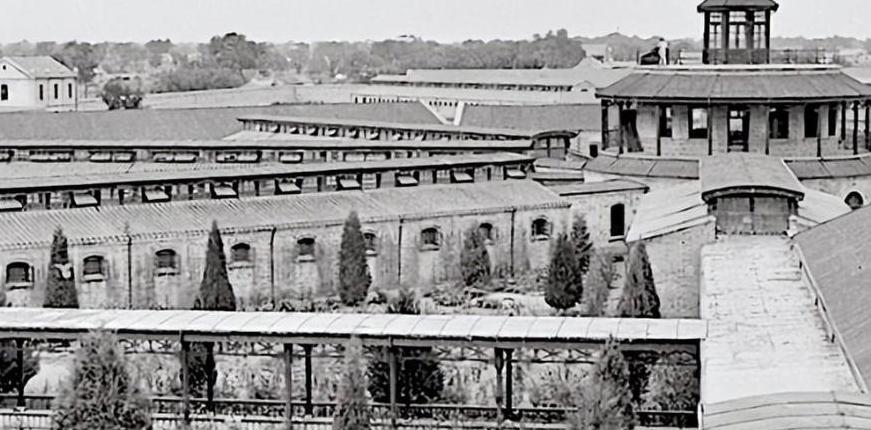

那一天,功德林战犯管理所的高墙内,气氛与往常不同。

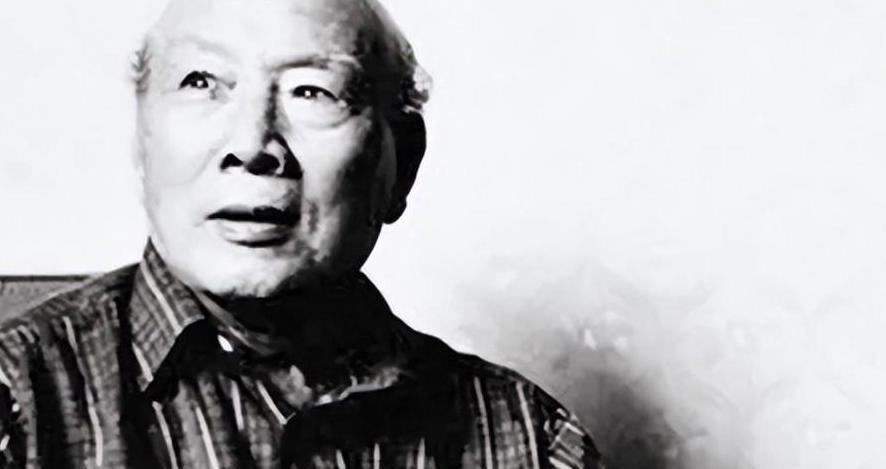

宋希濂,这位曾经叱咤风云的国民党将领,正整理着自己的行囊。

他即将离开关押多年的地方,重获自由。

然而,最让他意外的并不是即将踏出的这道门,而是门外等待他的人——解放军将领陈赓。

两人曾在战场上刀兵相见,谁也没料到,如今却以这样的方式重逢。

陈赓的一句“既往不咎”,让这位昔日的战场老对手愣在原地。

那一刻,宋希濂的心里五味杂陈:感激、不解,还有几分羞愧。

为什么曾经的敌人会来接他?这段故事,从这里拉开了帷幕。

宋希濂的名字,曾是国共内战中一段不小的篇章。

他出身军校,作战凶猛,号称“鹰犬将军”,是国民党中的悍将之一。1949年,内战进入尾声,国民党节节败退,他被任命为湘鄂边区绥靖司令官,妄图凭借山河险要阻挡解放军的进攻。

然而,解放军的攻势如火山爆发,势不可挡。

宋希濂率部队在川东苦苦支撑,最终还是被人民解放军围困在沙坪。

眼看大势已去,他一度拔出手枪,想以死谢罪,却被身边军官夺下。

随后,他成了俘虏。

被俘后,宋希濂先是被关押在西南,后又转到北京的功德林战犯管理所。

在那里,他和其他战犯一起学习新中国的政策,接受思想改造。

这期间,他目睹了许多曾经的“同僚”或痛哭流涕,或沉默不语。

他自己也在反思,究竟是哪里走错了路。

时间一晃十年,直到1959年,国家宣布对部分战犯实行特赦。

宋希濂的名字赫然在列。

在外界看来,宋希濂的获释或许意味着一段历史的谢幕,但对于他本人,这只是人生新篇章的开始。

出狱后,他被安排到全国政协担任文史专员,开始整理历史资料、撰写回忆录。

曾经的战场风云,如今变成了纸上的文字。

他用28万字记录下了自己的军旅生涯,既有对个人过往的反思,也有对历史的真实还原。

这些文字,成了后人了解那段历史的重要资料。

然而,宋希濂的故事并没有停留在文史工作上。1980年,他赴美探亲,与多年未见的家人团聚。

就在异国他乡安顿下来的几年后,他得知一个消息:陈赓的遗孀傅涯即将来美探亲。

这个消息让他心潮澎湃。

当年,陈赓亲自接他出狱的场景历历在目,那份宽厚与大度,他一直铭记于心。

他立刻安排会面,亲自接待傅涯。

两人在异国他乡的重逢,既是旧友之间的寒暄,也是两个家庭的特殊联系。

几次见面后,宋希濂在送别傅涯时,悄悄塞给她一笔钱。

他郑重地嘱托:“回国后,请帮我带一束花,放在陈赓将军的墓前。”这一举动,傅涯没有拒绝。

或许她明白,宋希濂对陈赓的敬意,早已超越了战场上的胜负。

这不仅是对一位宽厚长者的感恩,更是对历史的一种告别。

宋希濂在美国的岁月平静而普通。

他和家人一起生活,关注祖国的变化,偶尔接到国内友人的来信。

随着年岁的增长,他的身体逐渐衰弱,但他的心中始终有一个执念:祖国的统一。1993年,宋希濂在纽约病逝,享年91岁。

临终前,他留下了一句遗言:“如果我活着看不到祖国统一,那你们一定要记得,统一那天,家祭无忘告乃翁。”

有人说,宋希濂的一生,是国共内战风云的缩影。

他从意气风发的军校生,走到战场上的将领,再到战败后的俘虏,最终成为历史的记录者。

他的一生充满了矛盾:既是战场上的狠角色,又是晚年时的温情老人;既为国民党的忠实拥护者,也对新中国的政策表示了理解和尊重。

他的经历告诉我们,历史从来不是非黑即白,每个人的选择背后都有其时代的烙印。

而那句“家祭无忘告乃翁”,更像是一位老人对家国的最后告白。

或许,统一未竟的遗憾,是他一生中最大的缺憾。

但正是这种遗憾,让我们更能理解那些身处历史洪流中的人们,他们的挣扎、反思,甚至悔悟,都构成了大历史中的小人物剪影。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,并非时政社会类新闻报道,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改!