西安,2024年3月

在秦陵兵马俑1号坑东北侧,一支联合考古队借助微型机器人穿透了秦始皇地宫外层封土。经过长达三年的谨慎发掘,一箱保存完好的黑漆木简重见天日。经北京大学出土文献研究所红外扫描与碳-14测定,这批竹简竟包含秦始皇亲笔批注的政务文书、六国贵族赦免名录,甚至还有未实施的《天下郡县变法草案》。最令人震惊的是,竹简中多次出现“民为国之本”“缓刑减赋”等表述,与《史记》中“焚书坑儒”“暴虐无道”的记载截然相反。消息一出,全网沸腾:我们是否错怪了秦始皇两千年?

一、地宫竹简揭秘:司马迁没写过的秦始皇

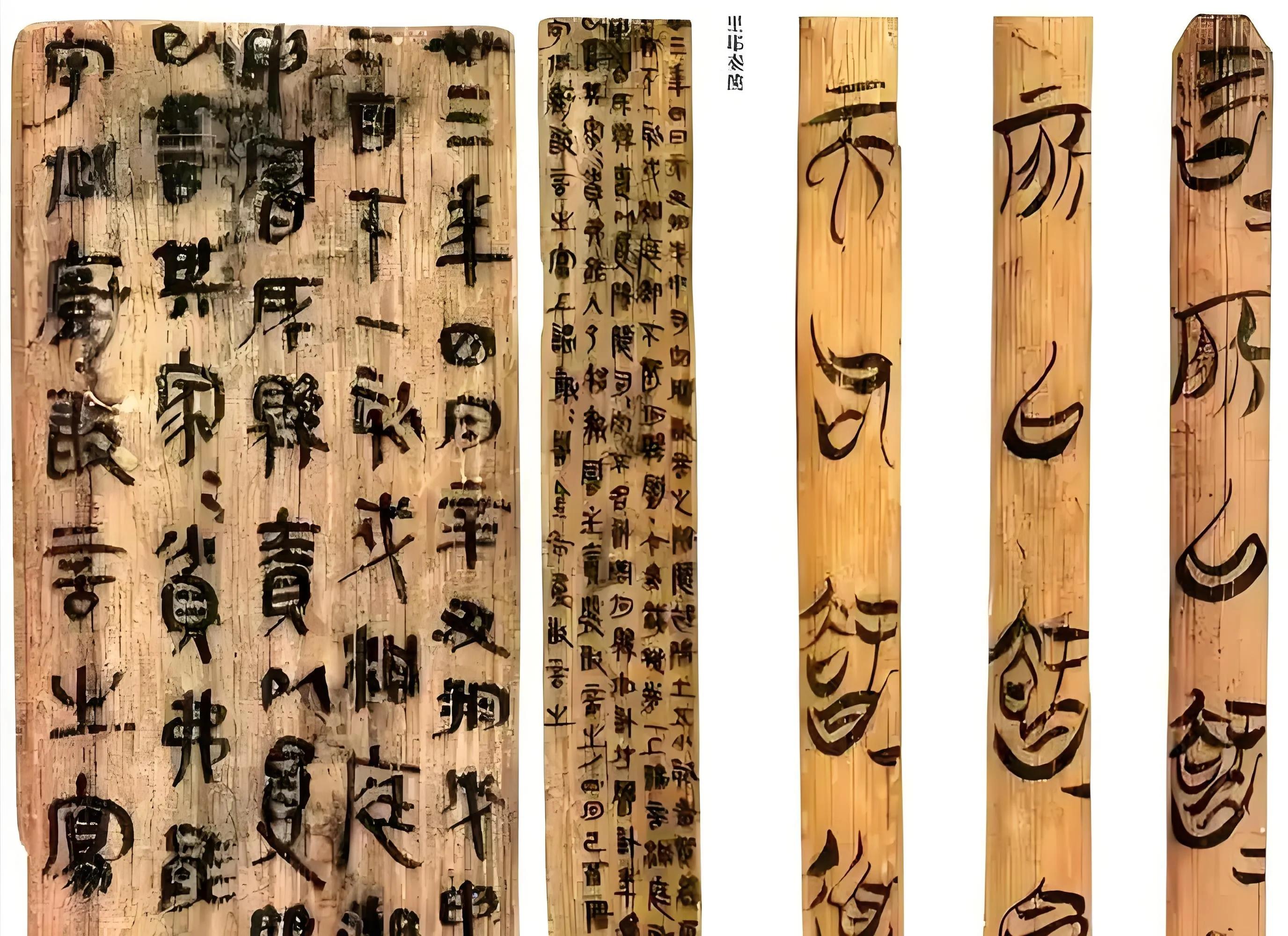

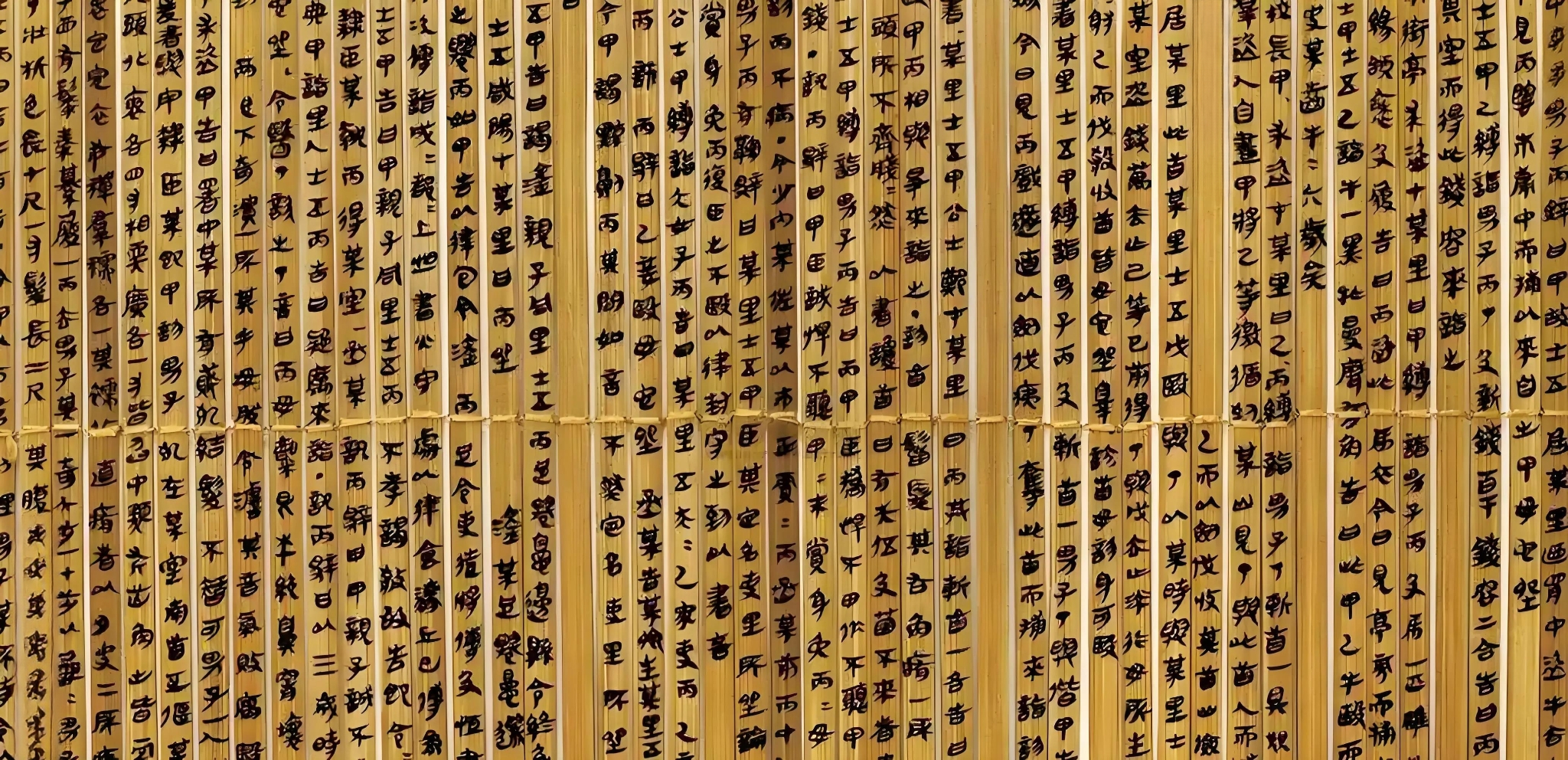

《史记·秦始皇本纪》中,嬴政被描述为“刚毅戾深,事皆决于法”,但新出土的118枚竹简却勾勒出另一幅画面:

1. “焚书坑儒”另有隐情

竹简记载,公元前213年秦始皇下令收缴的“诗书百家语”,实为六国贵族私藏的军事地图与煽动复辟的檄文,而坑杀的460余人中,超七成被明确标注为“伪方士”(炼制毒丹者)与“刺客同谋”。一篇名为《禁巫令》的诏书写道:“黔首愚昧,为妖言所惑,朕诛首恶,以安民心。”

2. 赦免六国贵族细节曝光

竹简附录中列有1327名被赦免的六国旧贵族,包括楚国项氏(项羽先祖)与齐国田氏。他们被迁至关中赐予田地,条件是以“秦篆抄录法条三千遍”——这或许解释了为何楚汉战争中项羽对咸阳格外熟悉。

3. 未公开的农业改革计划

在一卷被虫蛀的《变法草案》里,秦始皇要求各郡“置田官,授铁器,减口赋三成”,并计划推广牛耕与代田法。这与汉代《盐铁论》中“秦时力役三十倍于古”的指控形成鲜明对比。

“司马迁可能受限于汉初政治正确。”秦汉史专家王立群教授分析,《史记》成书时汉朝需强调秦之暴虐以证自身合法性,而地宫竹简作为原始档案,或许更接近真相。

二、科技考古:地宫如何守护竹简两千年?

此次发现颠覆了学界对秦代文书保存的认知:

- 微环境奇迹:地宫封土层中检测出超高浓度汞蒸气,意外形成抑菌环境,加上夯土隔绝氧气,使竹简未碳化。

- 黑漆密码:竹简表面黑漆经化验含磁铁矿微粒,可反射地下辐射,复旦大学团队推测这是秦代“防腐黑科技”。

- 文字破译:借助高光谱成像,考古学家在看似空白的竹简背面发现了以朱砂写的“密级批注”,内容涉及削减阿房宫预算以修水利。

美国考古学家詹姆斯·罗斯惊叹:“秦人掌握的技术堪比古埃及,却选择用它来保存历史而非建造金字塔。”

三、历史悬案:秦始皇为何将真相埋入地宫?

如果竹简内容属实,嬴政为何不公示这些仁政记录?学界争议激烈:

1. 法家理想主义困境论

上海社科院孙皓晖教授指出,秦简中反复强调“法行则国治,然民智未开,骤宽则生乱”,表明秦始皇清醒认识到改革需铁腕推进,却因此被六国遗民妖魔化。

2. 继承者背叛论

竹简末尾记载,扶苏曾上书建议公开赦免名录以安抚天下,但秦始皇批注:“汝性过仁,恐为权臣所制。”未料扶苏遭赵高陷害自杀,继位的胡亥为巩固权力,选择延续“暴秦”叙事。

3. 历史循环论

北大历史系李开元教授提出惊悚观点:汉代儒生可能系统性销毁了秦代仁政档案,如同秦始皇焚毁六国史书,“历史永远是胜利者书写的牺牲品”。

四、质疑声浪:是翻案证据还是过度解读?

尽管证据轰动,学界仍存理性拷问:

- 竹简真实性:中科院考古所副所长白云翔提醒,不排除后世伪造可能,“秦陵地宫是否真为秦始皇墓仍有争议,需比对骊山陵其他陪葬坑文书”。

- 选择性记录:即便竹简属实,也可能只展现秦始皇某一侧面,“赦免贵族”与“坑杀儒生”未必矛盾。

- 动机悖论:若嬴政真有意施行仁政,为何陈胜吴广起义时“天下云集响应”?

对此,竹简破译组负责人陈伟教授回应:“汉代人连秦制都全盘继承,却将秦始皇污名化两千年,这才是最大的历史讽刺。”

五、重塑文明坐标:我们该如何看待秦始皇?

这场考古争议远超学术范畴,直击文明认知根基:

- 制度反思:秦代“以法治国”理念是否被曲解?汉代“独尊儒术”是否刻意掩盖了秦政的现代性?

- 暴君定义:若屠杀六国军队属于“统一战争必要代价”,那么拿破仑、成吉思汗是否也该被重新评价?

- 历史书写:当考古证据与文献记载冲突时,我们该相信竹简还是司马迁?

正如英国史学家汤因比所言:“始皇帝是中国第一个试图用制度而非血缘统治天下的君王,他的成败构成了中华文明的‘母题’。”或许,我们争论的不是两千年前的秦始皇,而是如何在当下重新理解秩序与变革、理想与现实的距离。