粮票,这张小小的纸片,曾是中国计划经济时代的象征,更是几代人生活记忆的缩影。它不仅记录了一个物资匮乏的年代,也承载了无数家庭的酸甜苦辣。

如今随着社会的发展,粮票退出历史舞台,却在收藏家手中焕发出新的生命力。通过一位粮票收藏家的亲述,我们得以窥见那段特殊时期的生活画卷。

粮票从生活必需到历史见证

1955年,粮票正式诞生于新中国百废待兴的背景下。当时为了应对物资短缺,国家实行“统购统销”政策粮票成为购买粮食的唯一凭证。

无论是大米,还是面粉;以及日常所需的其他食品,都得凭票兑换。这张拇指般大小的纸片,成了人们生活里不可缺少的一部分,并且被形象地称作“吃饭的通行证”。

在那个年代,粮票;不但乃是物质匮乏的标志,更是一种社会秩序的呈现。

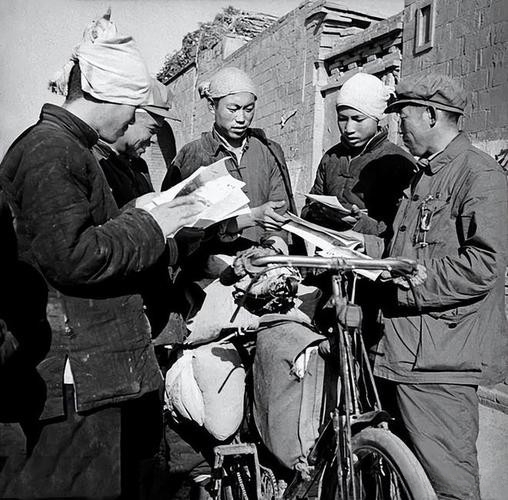

每月在那固定的时间之际,人们会依次排队去领取粮票。孩子们时常被差遣去占据位置,不过大人却提着麻袋急匆匆地赶来进行兑换。这般场景于全国各地都在不断上演,已然成为了那个时代特有的社会景象,确实让人不禁感慨。

“凭票换馒头”的日子:艰辛与智慧并存

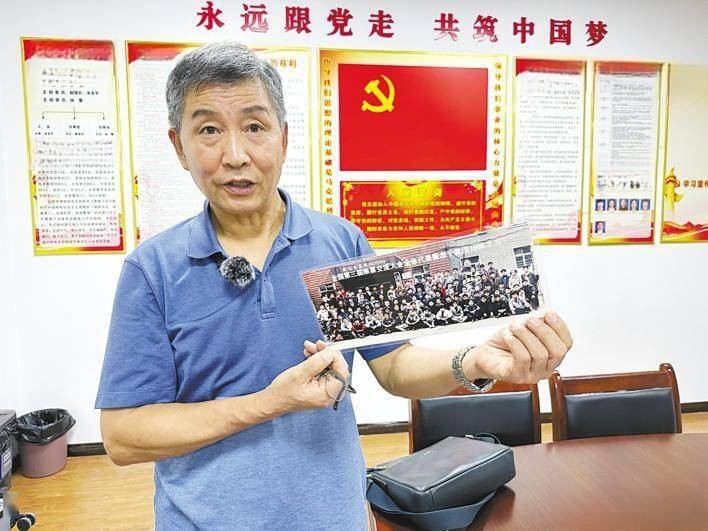

许先国一位从事粮食系统工作的老员工,如今已是资深粮票收藏家。

他回忆起,小时候家中用粮票换取口粮的日子,那是一段,充满艰辛,但是又充满智慧的岁月。

在物资极为匮乏的“三年困难时期”,每一张粮票,都显得格外珍贵。

为了节省使用量,人们学会了将有限的面粉,与其他食材掺杂在一起制作主食;而且为了换取更多的口粮,有些家庭竟然会用其他商品,跟邻居互相交换粮票。

许先国感慨道:“那时候手上拿着几张多余的粮票,就跟如今拥有一张信用卡一样能让人放心。”另外在他的收藏中,那些印有“半市两”字样的小面值粮票,实际上是当年物资极为短缺状况的真实体现。

从消失到重生:收藏背后的文化传承

随着改革开放以及市场经济的发展,1985年之后,粮票渐渐退出了流通领域,1993年更是正式地告别了历史舞台。其实这些曾经被视作生活必需的小纸片,现如今反而成了收藏界的新宠儿。

许先国认为,粮票不仅是一种历史文物,更是一种文化传承。

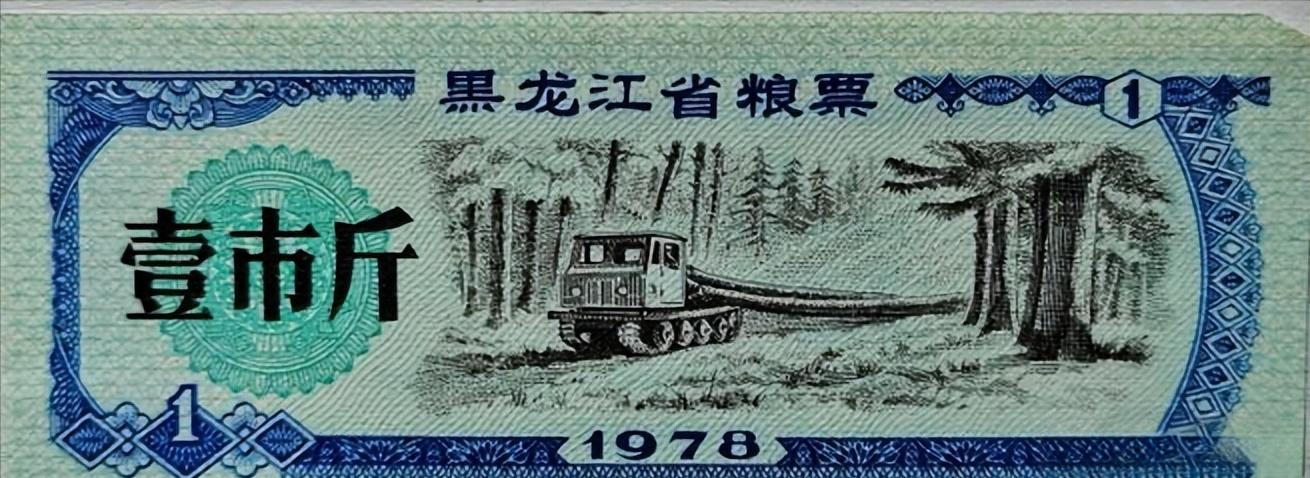

在他的收藏中,有全国性发行的“国家级”粮票也有地方特色鲜明的小众品种。

他特别强调,某些地区发行的粮票,其发行量相对而言比较少,而且呢留存至现在的数量极为稀少。因此这些粮票的价值,比全国通用版本的粮票要更高。这恰恰证明了在收藏领域里,“物以稀为贵”这一一直未曾改变的原则。

更有趣的是,每张粮票背后,都藏着一个故事。而且那些设计得很精巧的粮票,上面印着,剪纸呀以及年画之类的传统文化元素,既展现出了当时的艺术模样,与此同时又体现出了不同地区的文化特色。

比如湖北在特殊时段发行的某些粮票了,因其设计简洁且清晰了,还蕴含浓厚历史气息了,所以吸引众多年轻人前来拍照留念。

独特视角:粮票折射社会变迁

从生活必需品,到收藏品,粮票经历了身份的转变,而且也见证了中国社会的发展与变迁。它既记录了计划经济时代物资分配制度下的艰难岁月,其实也反映了改革开放后市场经济带来的繁荣与自由。

从“一票难求”,到“敞开供应”,再到如今成为文化符号,这一过程本身就,是中国现代化进程的一部分。

更重要的是,作为一种“断代”收藏品粮票提醒我们不要遗忘那段历史。

它让我们明白,在物质极为匮乏之时,人们究竟如何凭借着智慧与韧性来维持生活;而且也让我们看到,一个国家到底如何经由政策的调整,达成从短缺向丰盈的转变。

这种历史价值,以及文化意义,是任何现代商品都难以替代的。

结语:小小纸片,大大世界

今天当我们站在超市琳琅满目的货架前,很难想象曾经需要凭借一张小小纸片才能换取基本口粮。

不过对于经历过那个时代的人而言,每一张粮票;都承载着他们对往昔岁月的记忆以及情感。而且对于年轻一辈来说,它实则是了解父辈生活、感触历史变迁的关键窗口。

正如许先国所言:“收藏的不单单是纸片而已,而是涵盖着一个时代。”此语阐明了粮票收藏所蕴含的深层意义——其并非仅仅是一种个人的喜好,更乃是一种对历史与文化传承始终不渝的追寻。

在这个信息爆炸的,物质充裕的时代,我们或许更需要这样一种怀旧与反思,让历史成为未来发展的镜鉴。