以古为师,悉心交流!敬请关注收藏“大成国学堂”!

(续上)

三“散卓”与“缠纸”

鉴于柳公权在书法史上的地位,后世的笔工必然会将他塑造成为毛笔产品的代言人。顺着 “宣城求笔” 的思路,后人针对柳公权为何不能用王羲之笔做出了一些尝试性的解释。

谢肇淛《五杂组》卷一二说道:“余谓柳书与王所以异者,刚柔之分耳。右军用鼠须笔,想当苦劲,非神手不能用也。欧、虞尚用刚笔,兰台渐失故步。至鲁公、诚悬,虽有筋肉之别,其取态一也。宜其不能用右军之笔耳。”张之洞《谢周伯晋翰林惠黄州鸡毛笔》云:“古人贵硬笔,刻画等锥印。取材颖与须,刚健生神骏。宣城传散卓,能使少师困。”

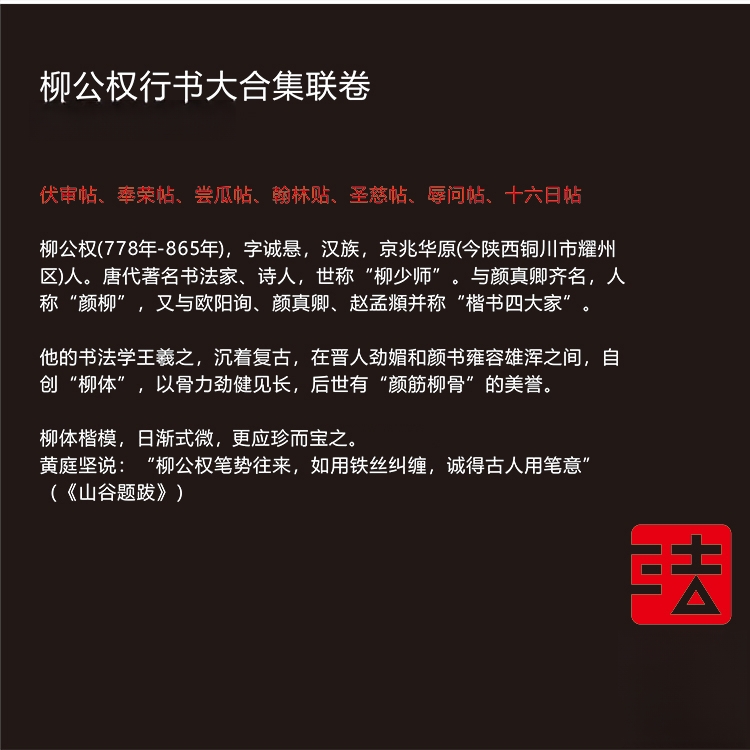

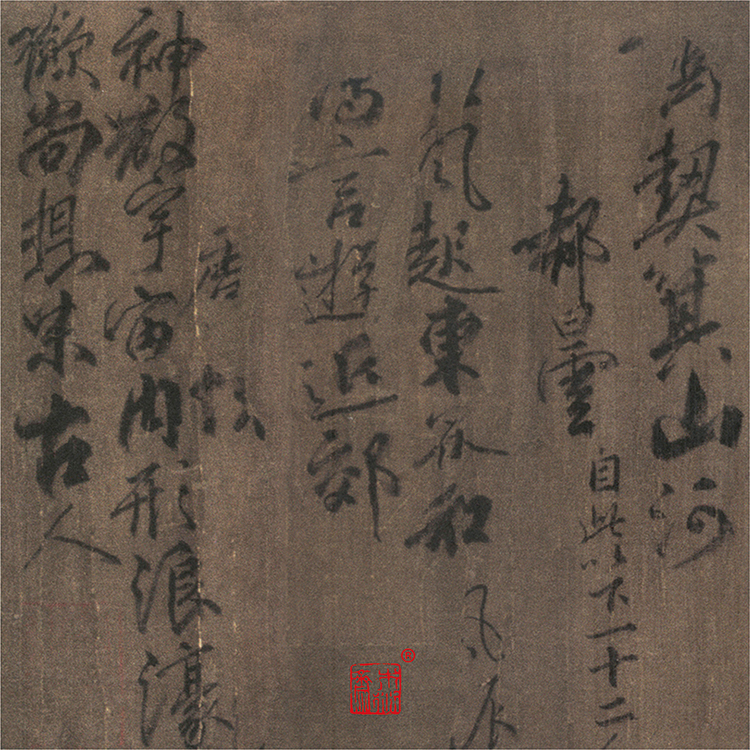

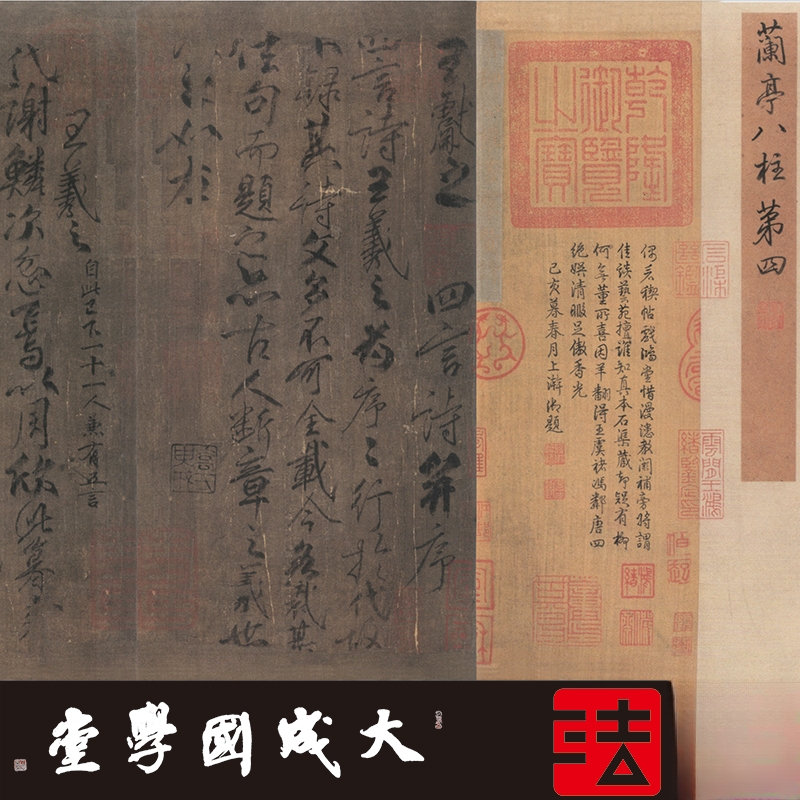

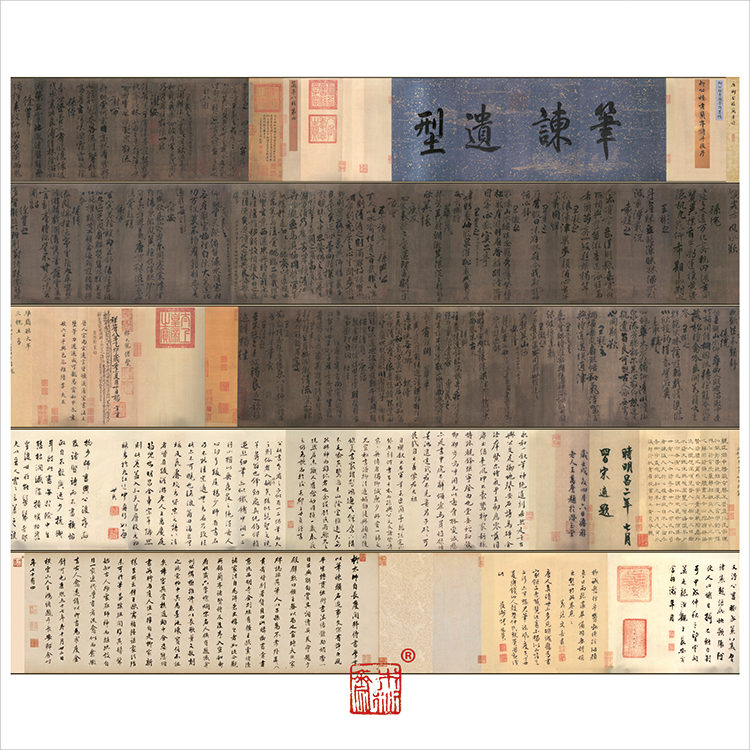

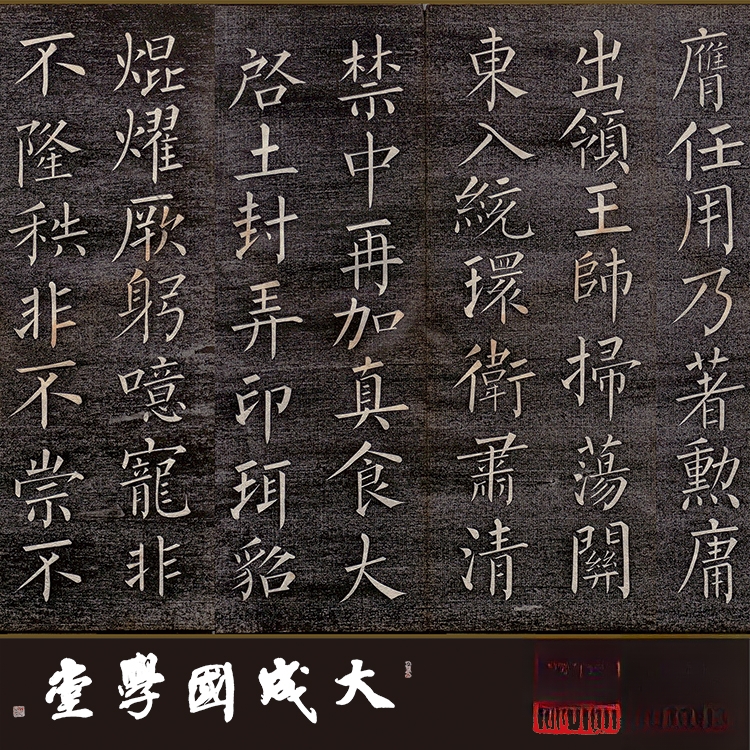

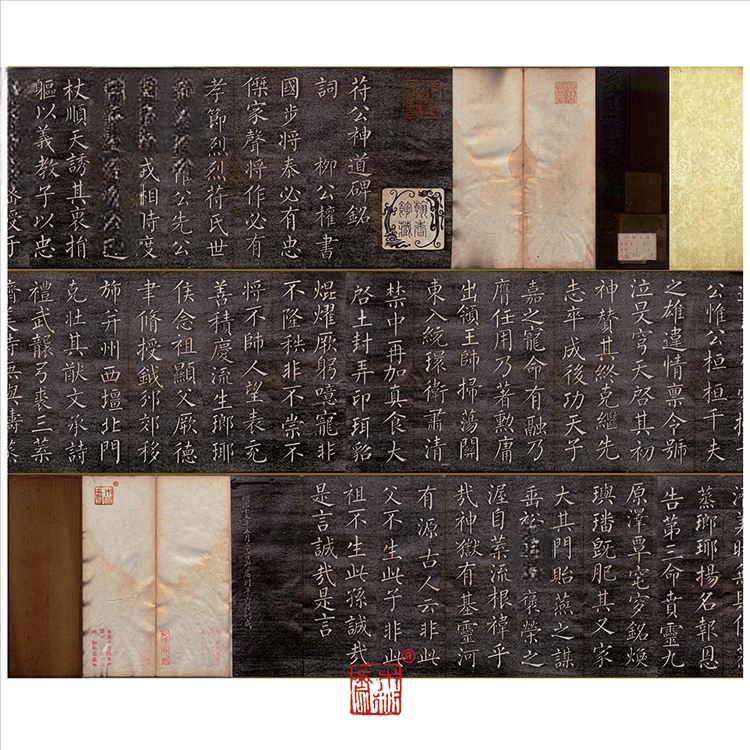

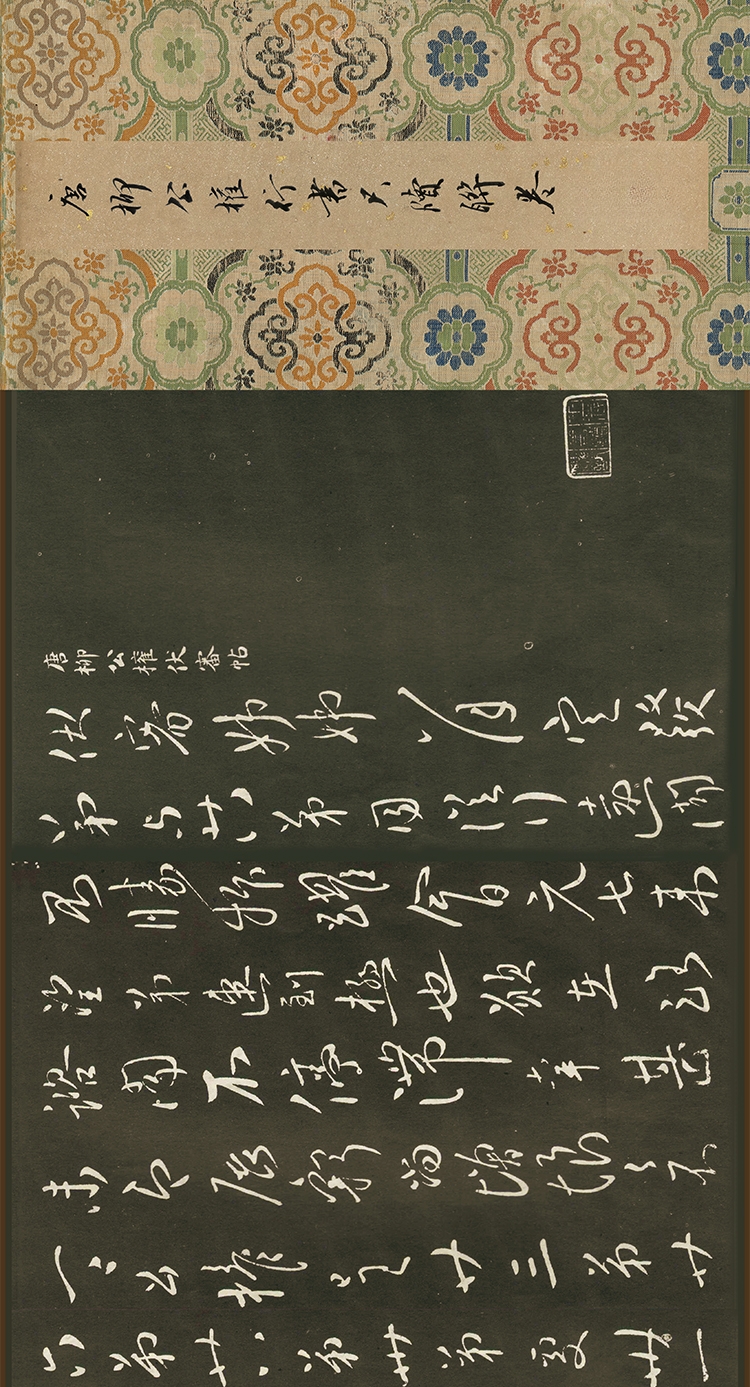

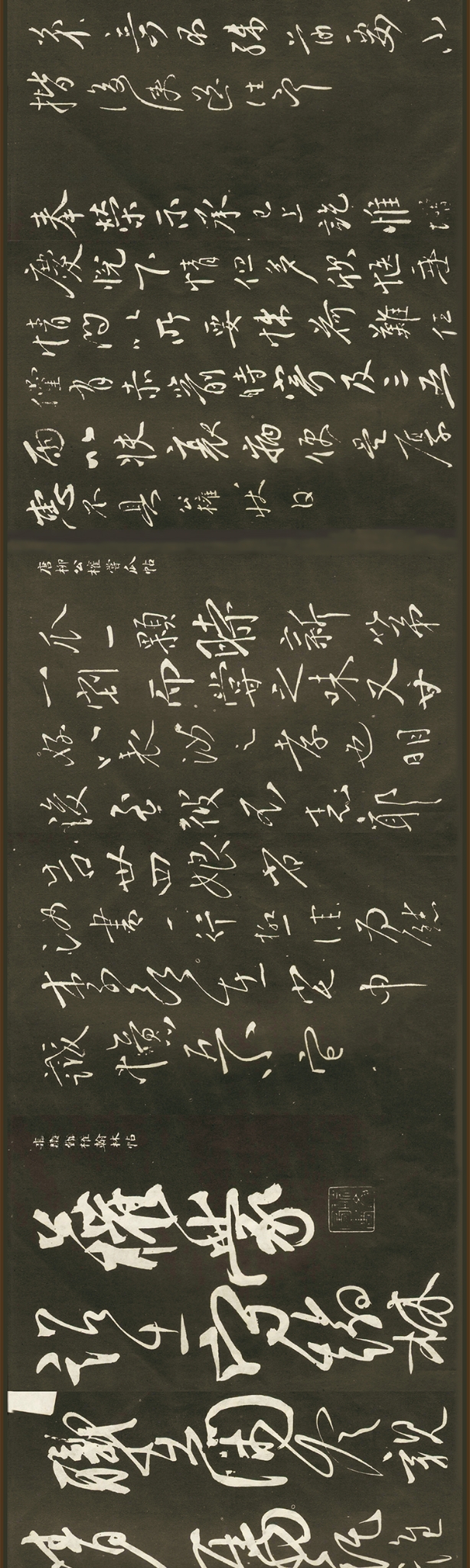

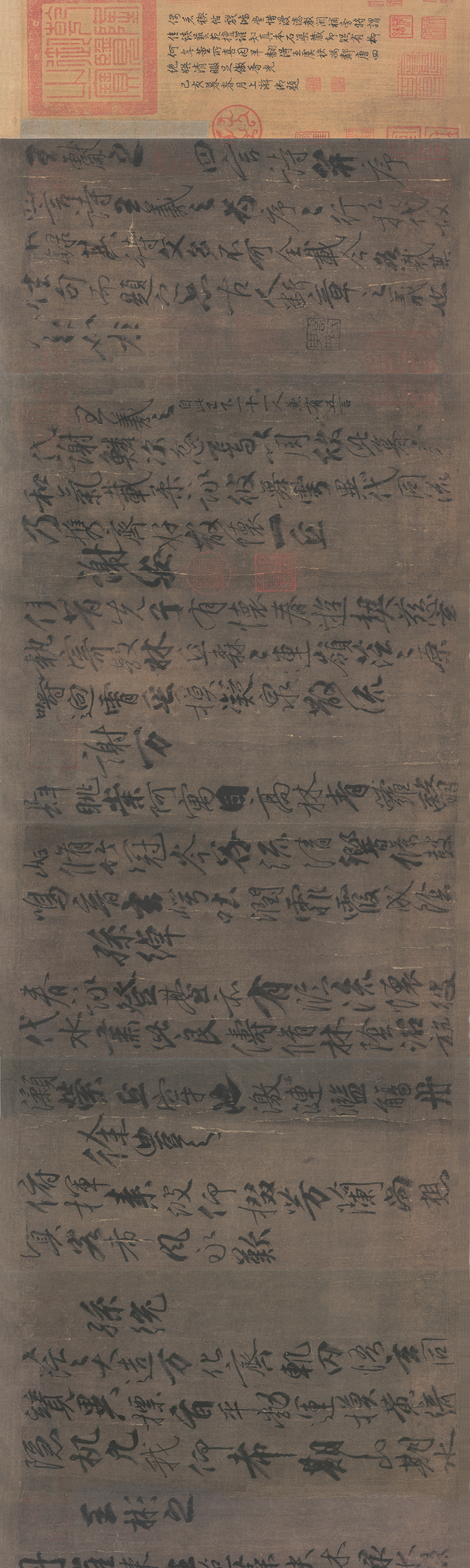

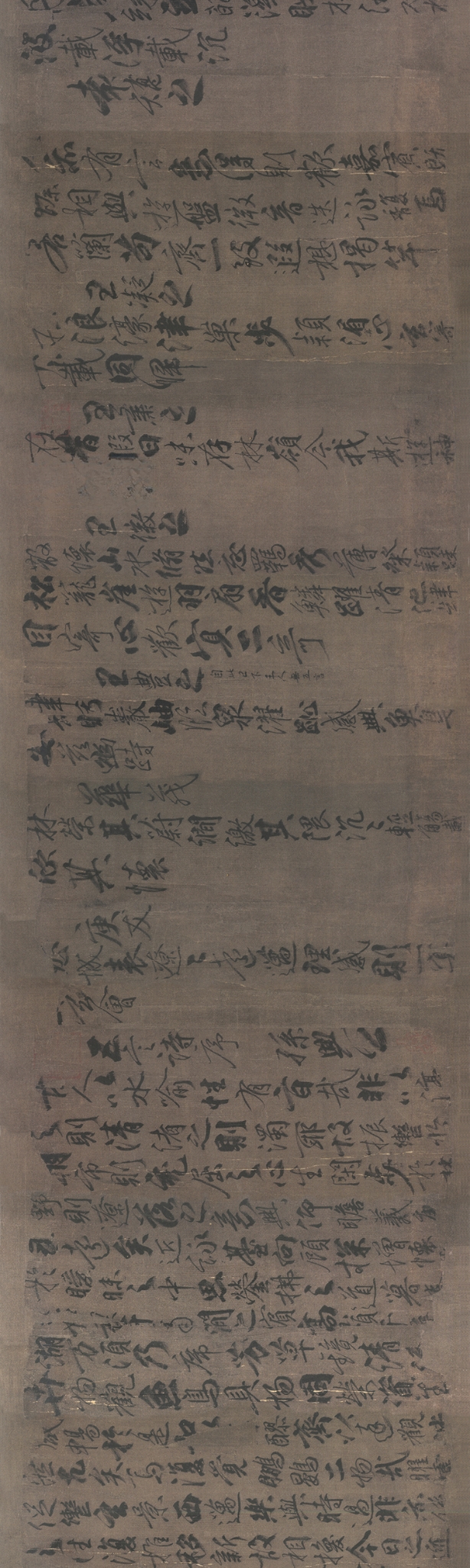

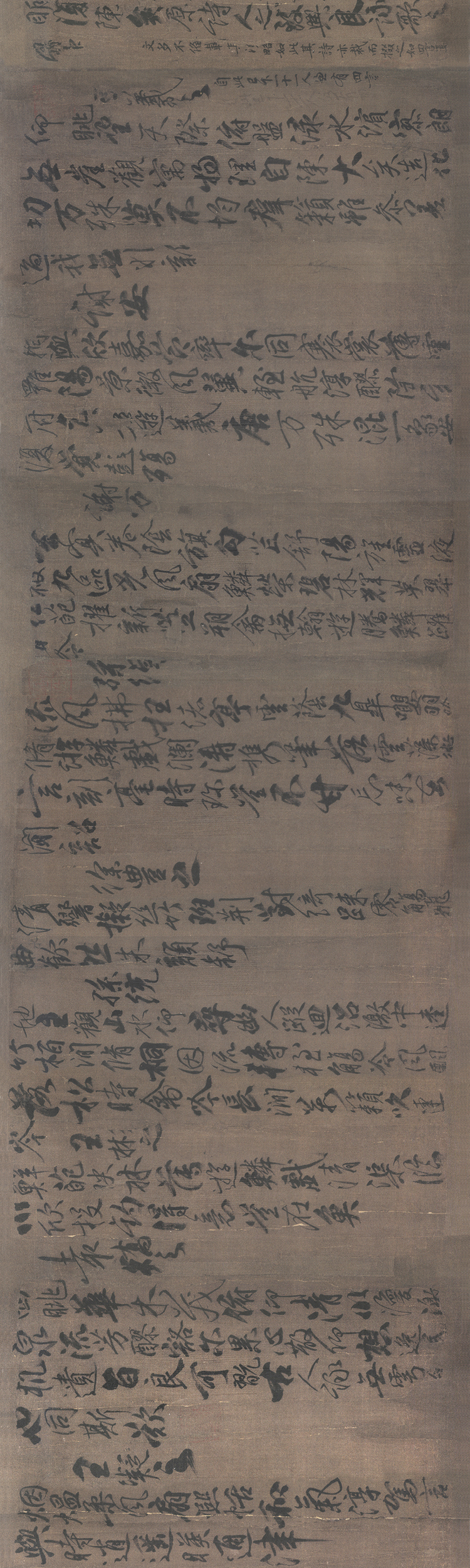

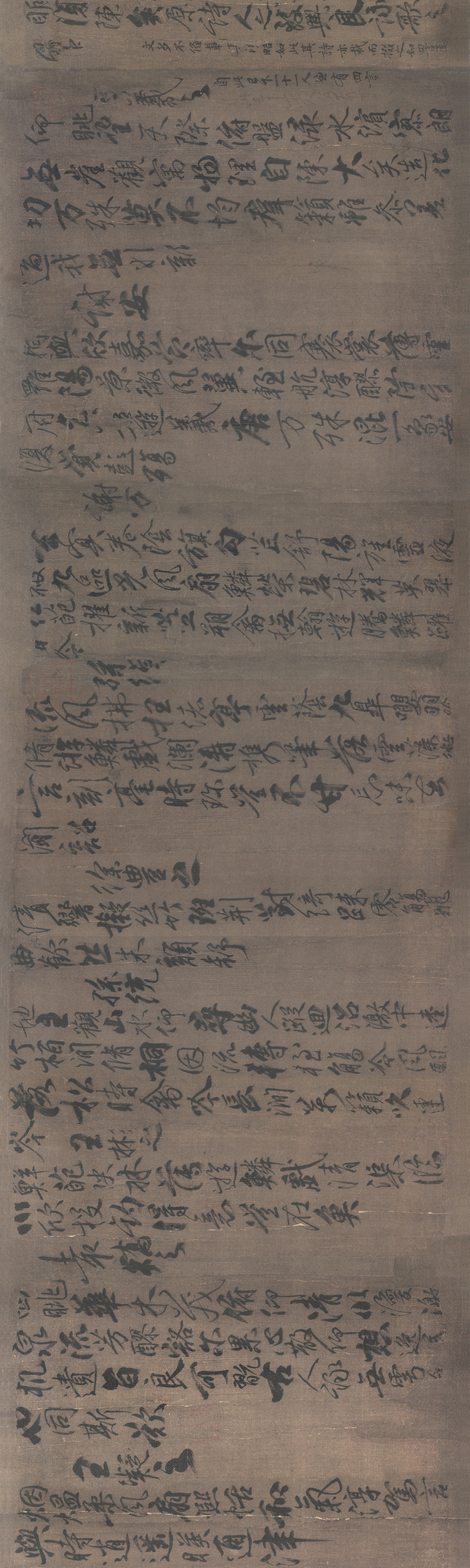

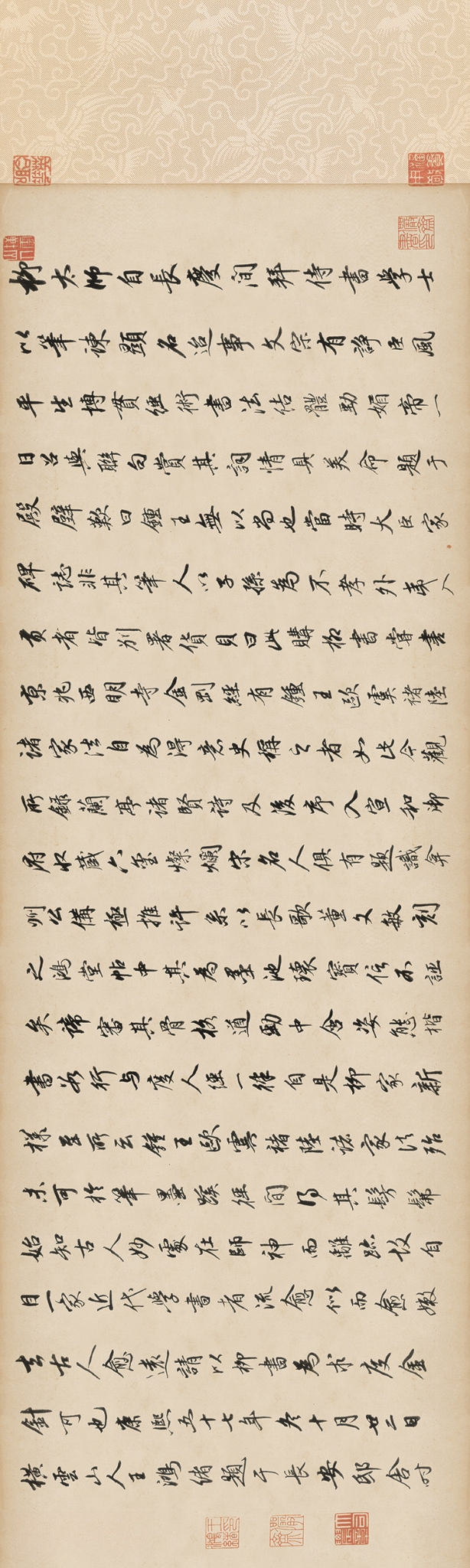

倘若仅仅以笔毫的软硬之分,来解释为何柳公权(用软毫)不能用王羲之笔(用硬毫),显然不能让人消除疑惑。《柳公权行书合集故宫本》、《柳公权兰亭诗全卷故宫藏》、《柳公权苻公神道碑铭》证明柳氏行书与小楷其实完全继承二王,同样清健迅疾,是否可以认为同样使用王羲之式鼠须笔?

关于 “散卓” 笔的研究,存在诸多误解。段成式《寄余知古秀才散卓笔十管软健笔十管书》说:

窃以《孝经·援神契》“夫子赞之,以拜北极”,《尚书中候》“周公援之,以出元图”。其后仲将稍精,右军益妙,张芝遗法,闾氏新规,其毫则景成愈于中山,麝柔劣于羊径。或得悬蒸之要,或传痛颉之方,起自蒙恬,盖取其妙。不唯元首黄琯之制,含丹缠素之华。软健被于一床,雕镂止于二管而已。跗则太白麦穗,临贺石班。格为仙掌之形,架作莲花之状。限书一万字,应贵鹿毛;价抵四十枝,讵兼人发。前件笔出自新淦,散卓尤精,能用青毫之长,似学铁头之短。况虎仆久绝,桐烛难成,鹰固无惭,兔或增惧。足使王朗遽阁,君苗欲焚。户牖门墙,足备其阙也。

段成式这段话以 “前件笔出自新淦” 为界,前半部分乃是叙述唐代以前一般毛笔的特征,即缠纸笔,所谓 “不唯元首黄琯之制,含丹缠素之华” 这类。后半段则是描绘 “散卓” 的特征,兔毫作为 “心”——“兔或增惧”,青羊毫作为 “副”——“能用青毫之长”,笔管短小 ——“似学铁头之短”。散卓法本质上就是对缠纸法的改良和推进,从前述故事传说涉及新淦这个地名来看,柳公权时代散卓已经盛行,代表了制笔的新趋向。困扰柳公权的不可能是散卓,而应当是缠纸笔。

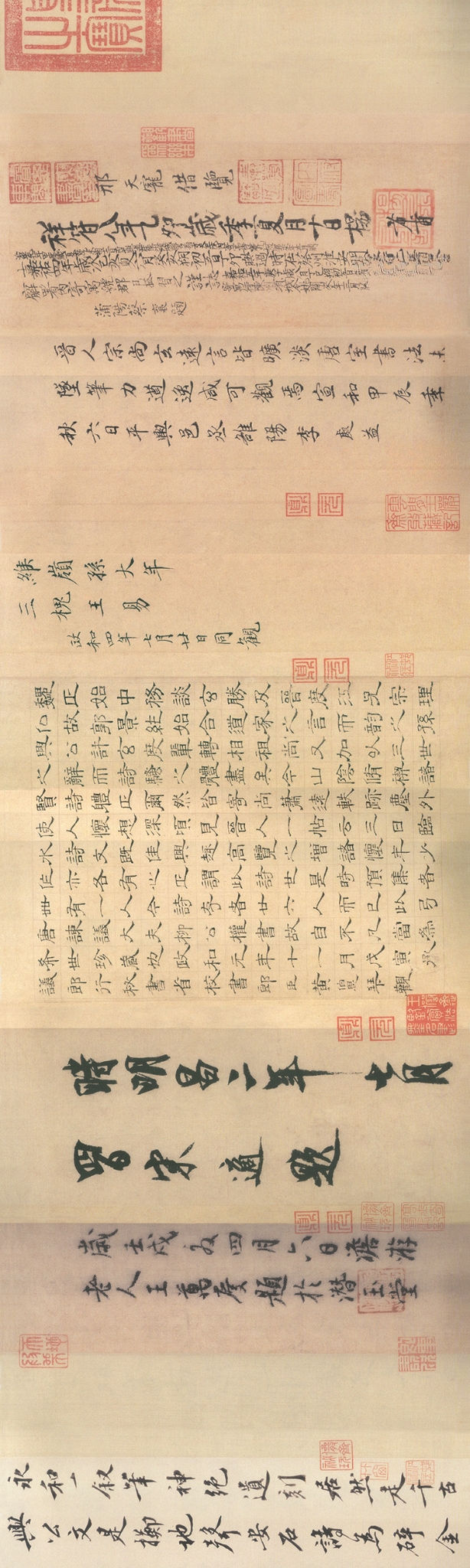

日本正仓院藏唐笔

唐代以前制笔主要是“被柱法”。传韦诞《笔墨方》云:“以所正青羊毛中截,用裹笔中心,名为‘笔柱’,或曰‘墨池’‘承墨’。复用青毫,外如作柱法,使心齐亦使平均。痛颉,内管中,宜心小不宜大。此笔之要也。”“被柱法”的要点是处理好“被”和“柱”的关系。托名王羲之的《笔经》曰:“先用人发抄数十茎,杂青羊毛并兔毳(凡兔毛长而劲者曰毫,短而弱者曰毳),惟令齐平。以麻纸裹柱根,令治(用以麻纸者,欲其体实,得水不胀)。次取上毫薄薄布柱上,令柱不见,然后安之。”

在笔头的根部缠纸,目的是为了在纳入笔管时提高笔头与管腔的密合程度,同时也能为笔头塑形,兼具稳固笔柱的作用。

唐代盛行的鸡距笔便是典型的缠纸笔,纳入管腔的部分较多,出锋通常较短,因而能够锋利如锥。散卓法不再于笔头根部缠纸,其余工艺与缠纸法大致相同。只是散卓法在一定程度上释放了笔头,管小锋长是其特点。

与缠纸法相比,散卓法关注的重点在于 “心” 和 “副”,不再是 “柱” 和 “被”。“心”“副” 和 “柱”“被” 的差异在于对笔头结构的描述视角不同,前者是横向截断,后者是纵向剖开。散卓法着重关注笔毛的横向聚合不松散,而缠纸法则聚焦毫锋的纵向弹力增强。“心”、“副” 强调主从关系,“柱”“被” 强调先后关系。

黄庭坚《笔说》论制笔的两大关键道:“其择毫如郭泰之论士,其顿心著副如轮扁之斫轮。”说的正是散卓笔。散卓的“笔心”,既可以是软毫,也能够是硬毫,例如兔毫、鼠须、狸毫、人发等等。蔡襄《文房四说》中讲:“笔用毫为难,近宣州诸葛高造鼠须散卓及长心笔绝佳。”传李阳冰《九生法》云:“一生笔(纯毫为心,薄覆,长短不过六寸,软而复健)。”这里所说的“鼠须”是硬毫,“纯毫”是软毫。

散卓法工艺的关键之处在于“卷心”“捻心”、“顿心”,“捻心”(也就是卷心)能使其圆,“顿心”能使其齐。《墨庄漫录》卷一〇收录章惇《杂书》写道:“宣州笔有名耳,未必佳也。凡笔择毫净,卷心圆,便是工夫。锋之长短尖齐,在临时耳。处处皆能,要自指教,令精意而已,无他奇也。”黄庭坚《笔说》云:“宣城诸葛高系散卓笔,大概笔长寸半,藏一寸于管中。出其半,削管洪纤,与半寸相当。其捻心用栗鼠尾,不过三株耳,但要副毛得所,则刚柔随人意,则最善笔也。”

对于副毛的处理称作“著副”,也就是在笔心的外面再覆盖若干层稍短一些的副毛。为了增强笔心和副毛的密合程度,有时会采用其他的辅助方式,要么增加副毛的层数,要么用纸绢缠裹笔心,要么用丝线缠扎笔心。倘若副毛是三层,就称为“三副笔”。孔克奇《笔品》记载:

予幼时见笔之品,有所谓三副二毫者,以兔毫为心,用纸裹隔年羊毫副之,凡二层。正所谓兰蕊者,染羊毫如兰芽包,此三副差小楷用,笋箨叶束定入竹管。有所谓枣心者,全用兔毫,外以黄丝线缠束其半,取其状如枣心也。至顺间有所谓大小乐墨者,全用兔毫。散卓以线束其心,根用松胶缎入竹管,管长尺五以上,笔头亦长二寸许,小者半之。后以松胶不坚,未散而笔头摇动脱落,始用生漆,至今盛行于世,但差小耳。

后人将三副与散卓一并提及以显示它们的区别。方回《赠笔工冯应科》写道:“二毫三副及散卓,随意真行作波磔。”

相对普通的散卓笔而言,“三副笔” 常常选用长毫、紧缚笔心,并且具有笔心较细的特点,符合纵横挥洒的要求,因而逐渐成为主流。黄庭坚《林为之送笔戏赠》云:“阎生作三副,规模宣城葛。外貌虽铣泽,毫心或粗粝。功将希栗尾,拙乃成枣核。李庆缚散卓,含墨能不泄。病在惜白毫,往往半巧拙。小字亦周旋,大字难曲折。时时一毛乱,乃似逆梳发。”

四宋代文献中“散卓”之疑云

记述散卓笔的相关文献主要集中在宋代,由于附着了过多的故事传说,以至于历史的真相被遮掩。

黄庭坚《谢送宣城笔》题下史容注说,“山谷草书此诗,又跋云:李公择在宣城,令诸葛生作鸡距法,题云‘草玄笔’,以寄孙莘老”。混淆了鸡距笔和散卓笔的区别,认为诸葛氏世代主要制造散卓笔,宋代时制造鸡距笔是 “变样”。

前面所引蔡绦 “宣州诸葛氏,素工管城子,自右军以来世其业,其笔制散卓也。吾顷见尚方所藏右军《笔阵图》,自画捉笔手于图,亦散卓也”,其实恰好相反,诸葛氏家族从魏晋以来,都以鸡距笔闻名,“鼠须鸡距” 是其专长,所谓王羲之所用之笔极有可能就是 “鼠须鸡距”。方回《赠笔工冯应科》说:“山谷道人昔有取,诸葛鸡距异枣核。” 鸡距笔与枣核散卓笔的 “异”,正是解释柳公权不能用王羲之笔这一疑问的关键。

其次,“鼠须” 笔被神化,以为 “鼠须” 乃王右军之专用笔,所谓 “笔阵王家将鼠须”。于斯,宋代以前之文献已有辨正。《世说》云:“王羲之得用笔法于白云先生,先生遗之鼠须笔。” 然传王羲之《笔经》否之:“世传张芝、钟繇皆用鼠须笔,锋端劲强有锋芒。余未之信。夫秋兔为用,从心任手,鼠须甚难得,且为用未必能佳,盖好事者之说耳。”

(致谢陈志平细致的考据工作!待续)

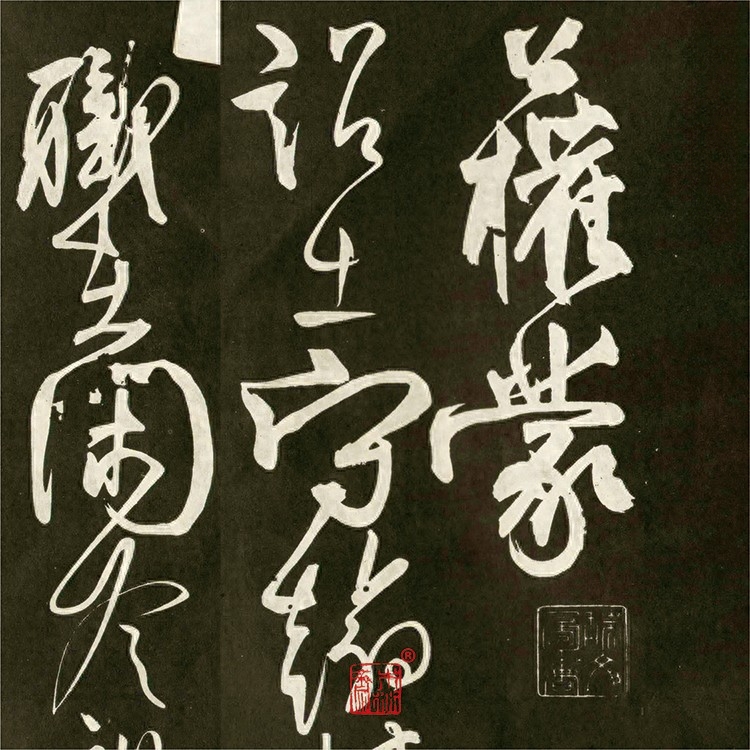

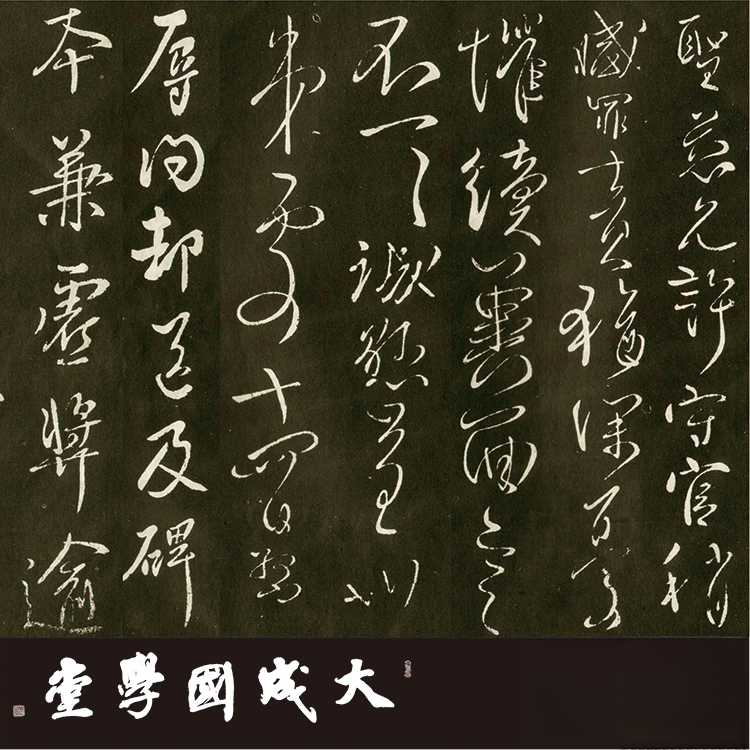

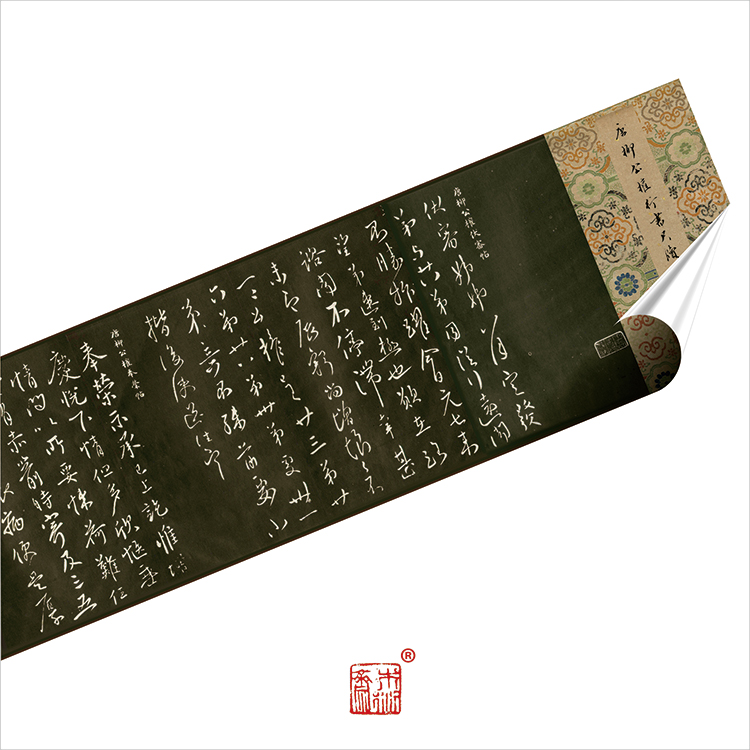

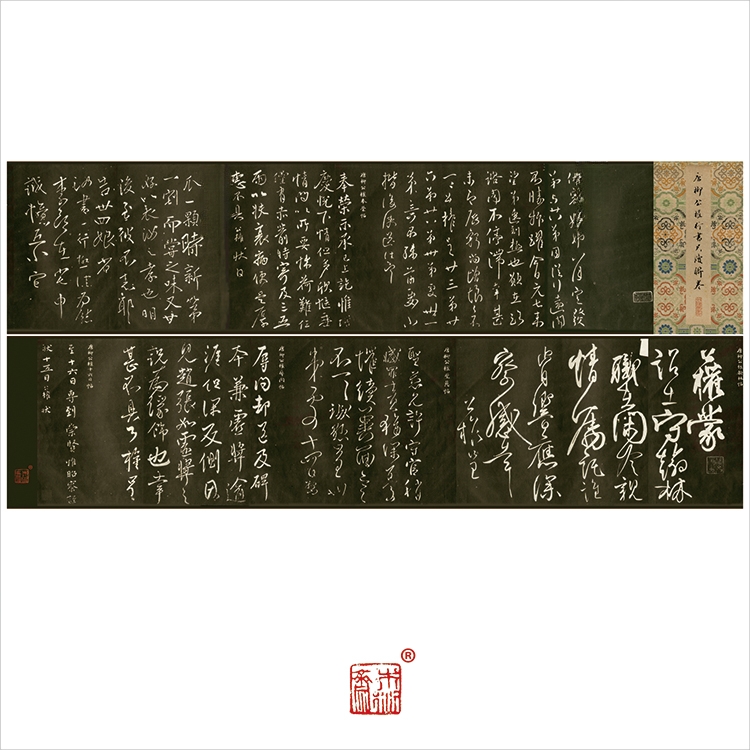

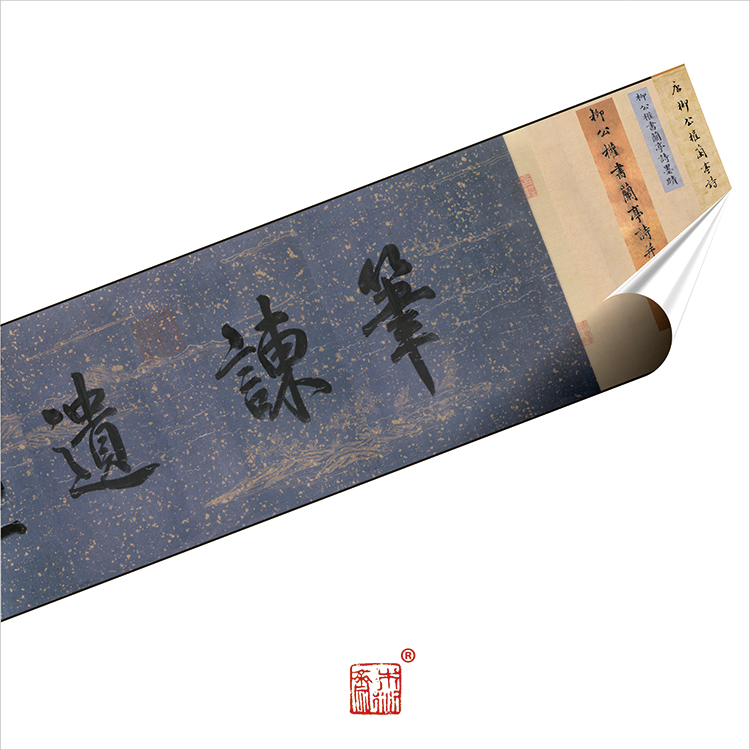

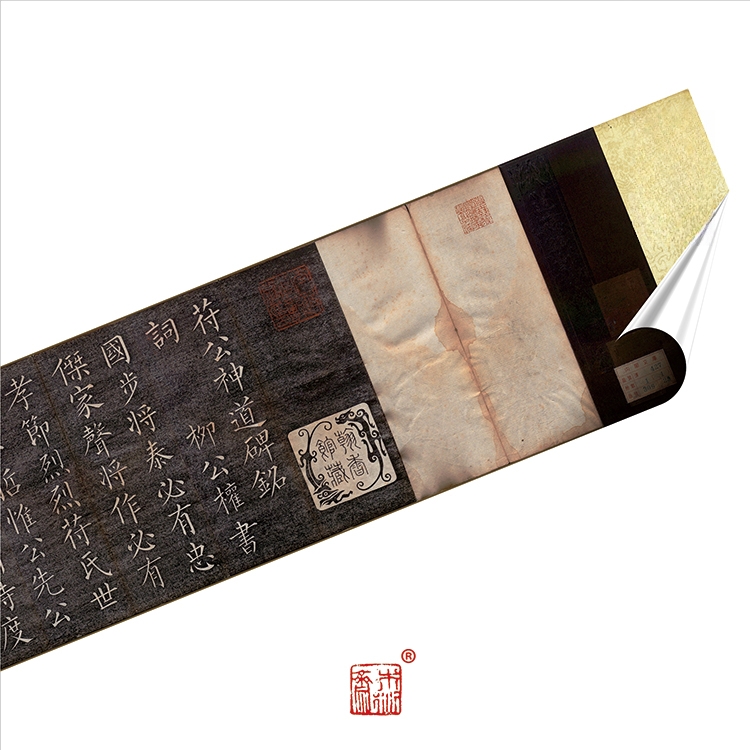

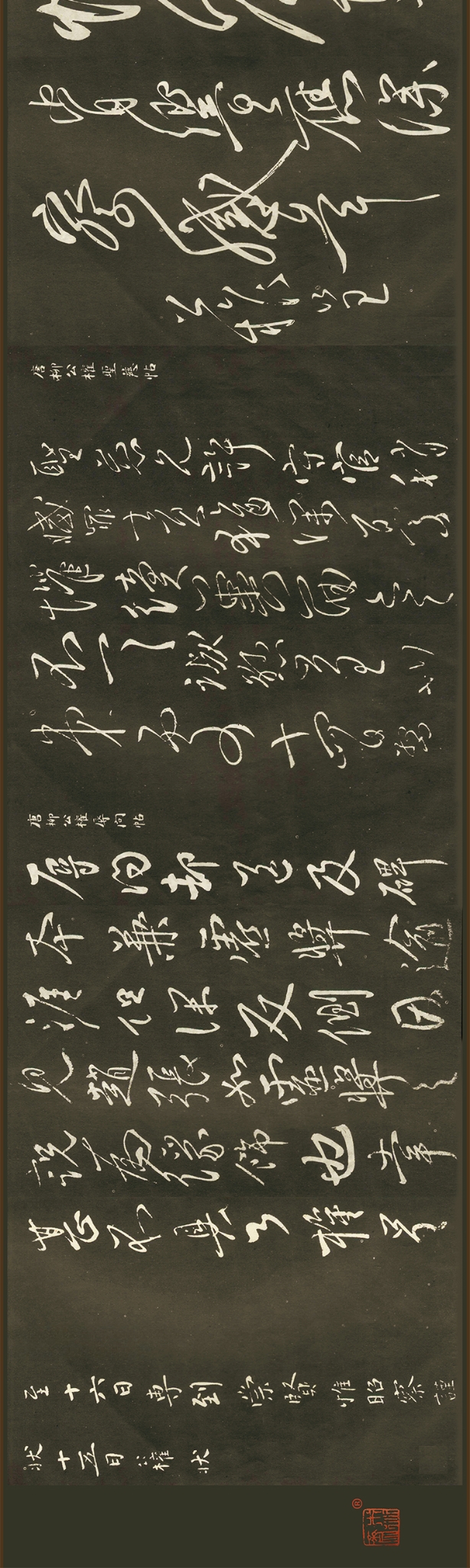

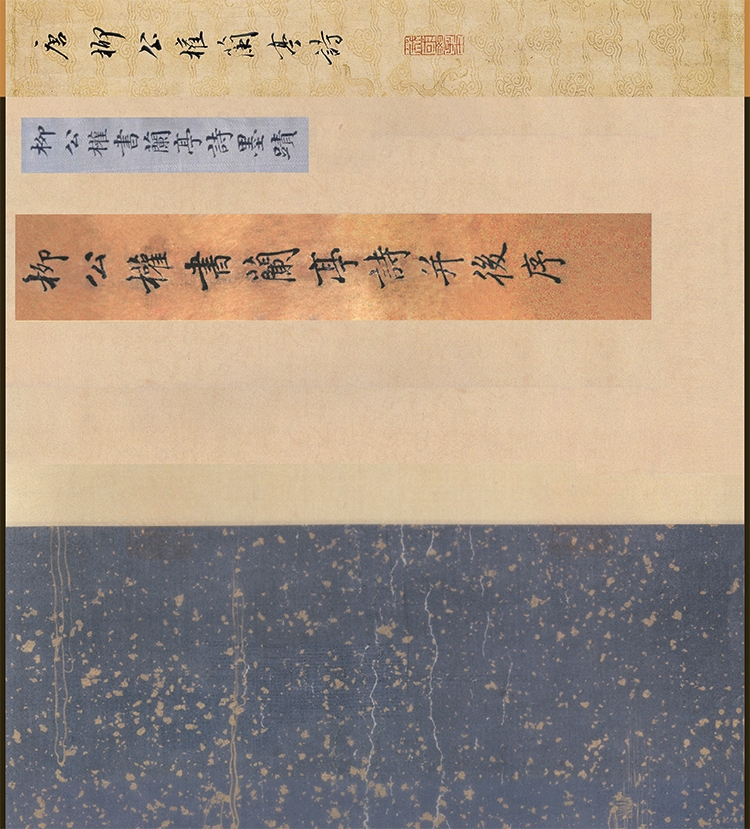

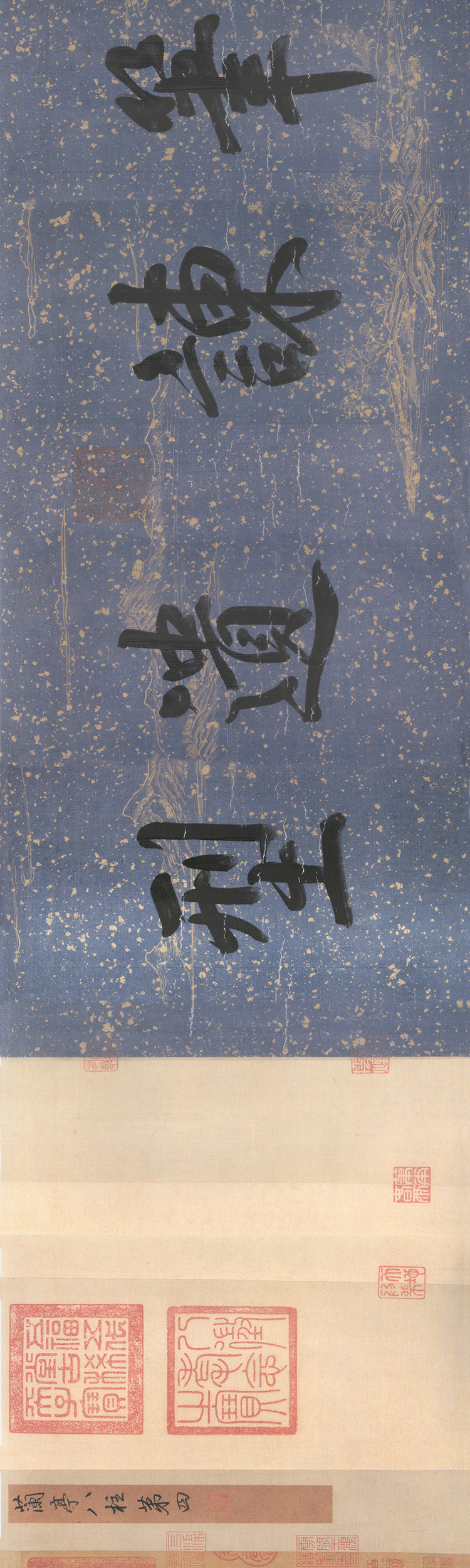

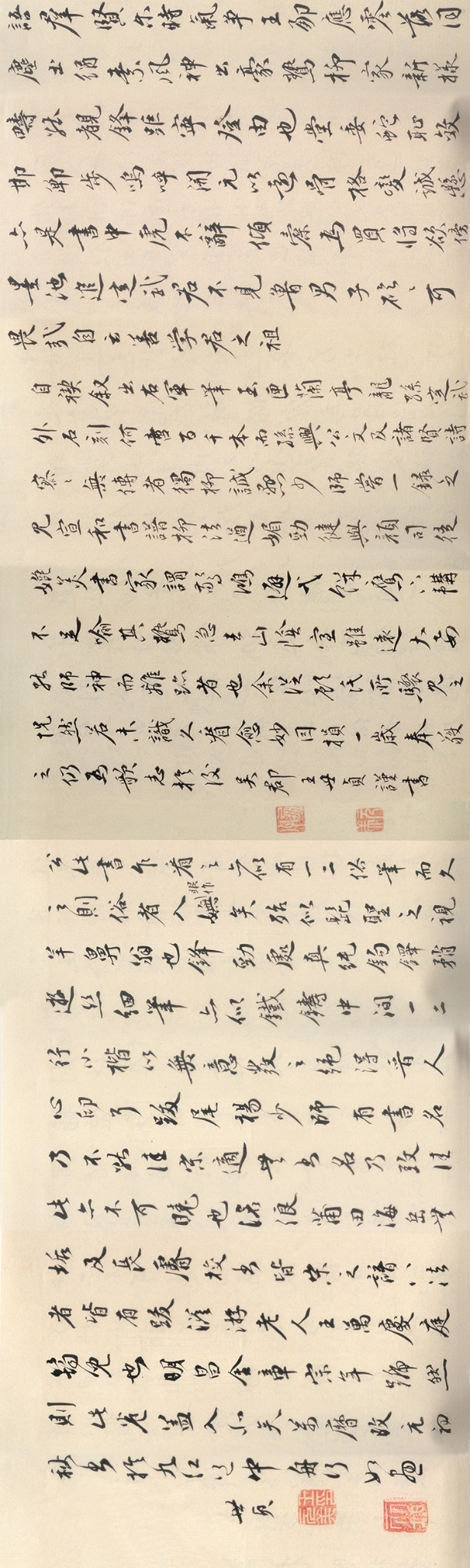

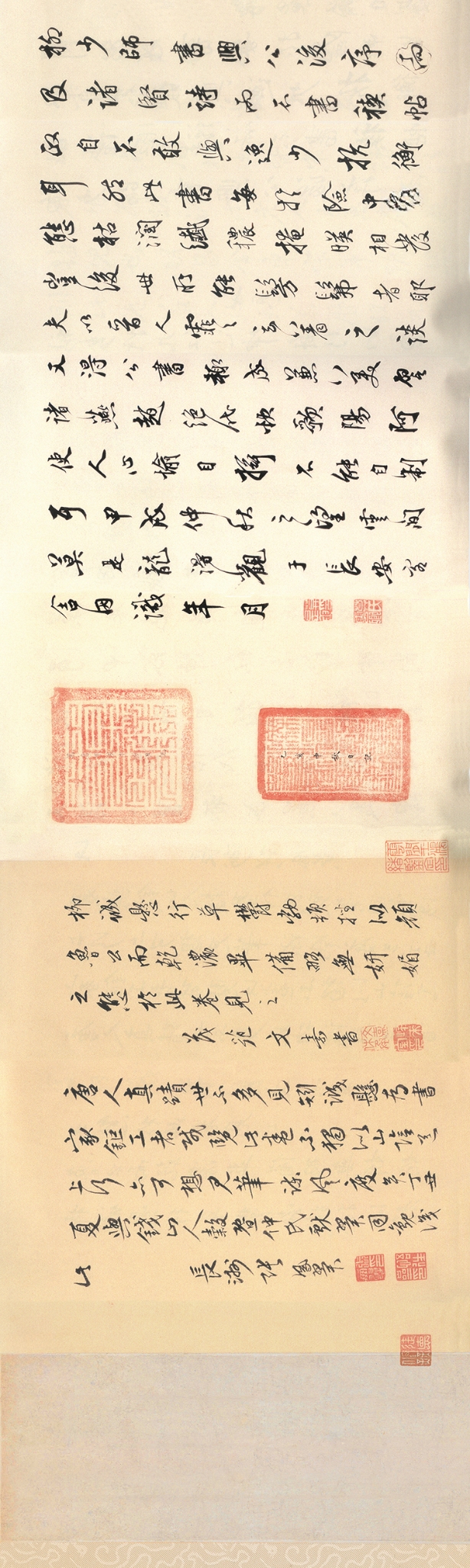

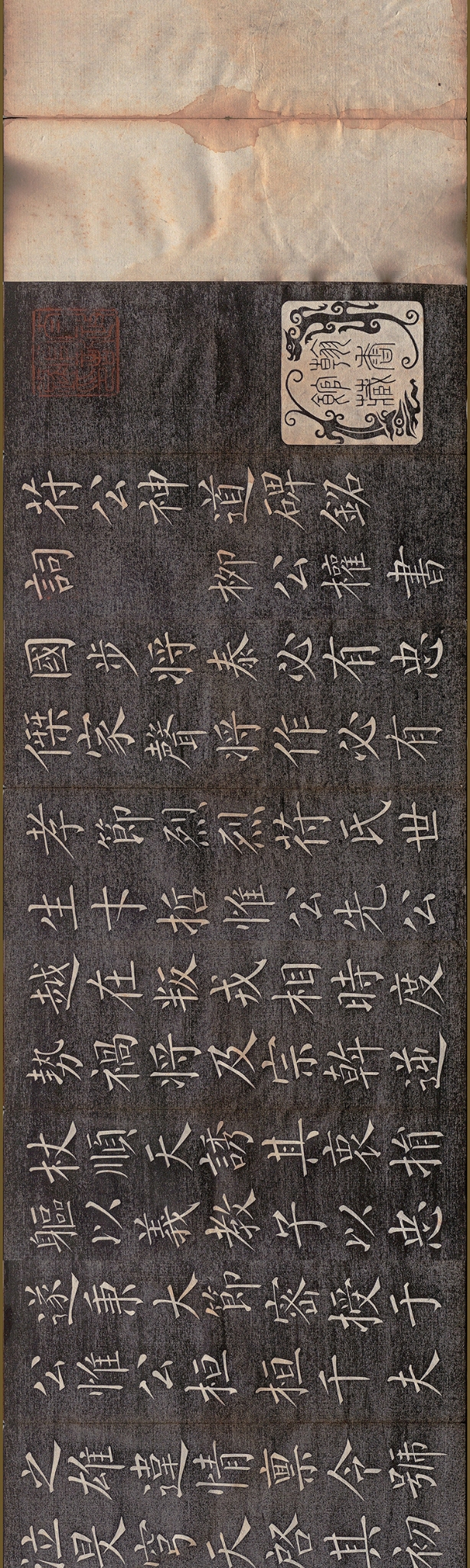

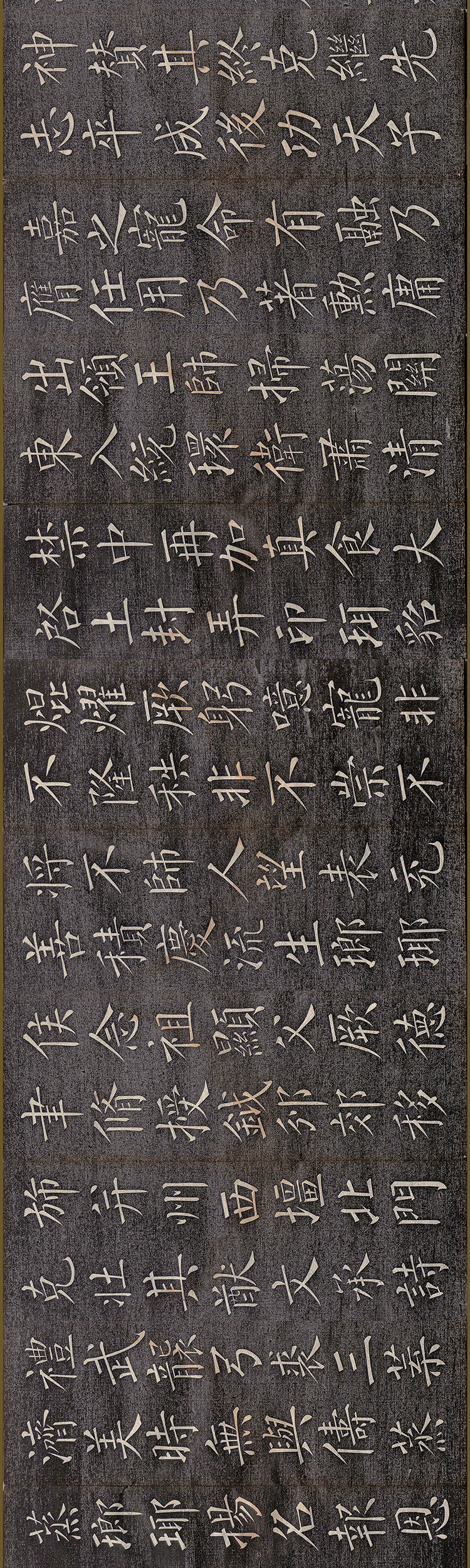

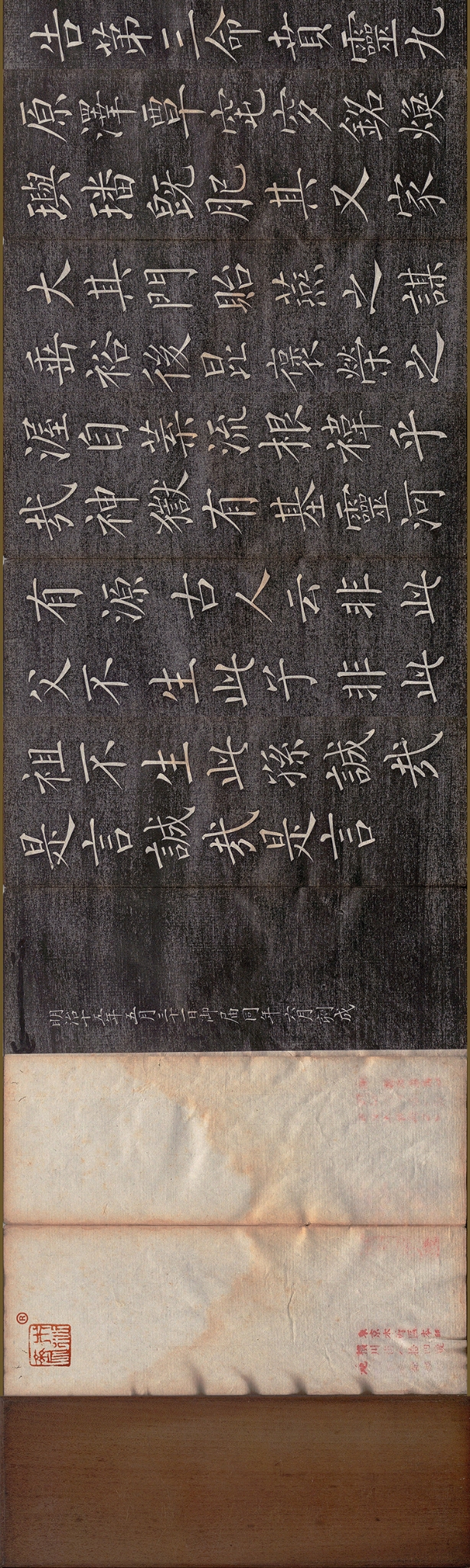

我们将《柳公权行书合集故宫本》、《柳公权兰亭诗全卷故宫藏》、《柳公权苻公神道碑铭》精确复制,作为极其重要的“法帖3.0”藏本以飨书友!请注意,“法帖3.0”出品是原汁原味、无限接近原件超精复制品,不是网上通行的严重调色的低精度图片印刷形态!

欲购专业级《柳公权行书合集故宫本》、《柳公权兰亭诗全卷故宫藏》、《柳公权苻公神道碑铭》超清复制件的书友,可点击下面商品卡,品鉴与激赏!