二十世纪六十年代的香港乐坛像一颗被时代打磨的珍珠,在东西方文化的潮涌中逐渐绽放光芒。彼时的香港尚未形成后来横扫亚洲的粤语流行曲浪潮,却如同一块磁铁,将上海南迁的音乐人、本土新生的创作者与西方流行文化熔于一炉,共同谱写出华语音乐史上承前启后的篇章。

当姚敏带着上海滩的爵士余韵南下,当周璇的歌声仍在弥敦道的唱片行里流转,一群年轻的音乐人已开始用粤语在白话文里寻找韵律。作曲家周聪与填词人罗宝生联手创作的《一水隔天涯》,用粤语九声的婉转勾勒出“妹爱哥情重,哥爱妹风姿”的岭南情话,让市井巷陌的粤语第一次拥有了诗意的翅膀。郑君绵在《赌仔自叹》里以俚俗入词,唱尽“出亲黎预左派,派完又黎过”的草根智慧,这种鲜活的本土表达,恰似维多利亚港的咸湿海风,吹散了过往国语时代曲的脂粉气。

歌坛才女崔萍用国语演绎的《南屏晚钟》,词句间“催醒了我的相思梦”与“它催醒了我的思乡愁”形成精妙的回环结构,周蓝萍谱写的旋律如钟声在山谷回荡,令这首改编自西湖十景的歌曲竟在香港生出新的根系。而潘迪华在《梭罗河之恋》中将印尼民谣注入粤语血脉,“椰树影衬住那海角如画”的南洋风情,预告了香港作为文化中转站的独特地位。这些音乐人如同摆渡者,将三十年代上海的时代曲、五十年代欧美的摇摆乐、东南亚的民间小调,统统装进香江的月光宝盒。

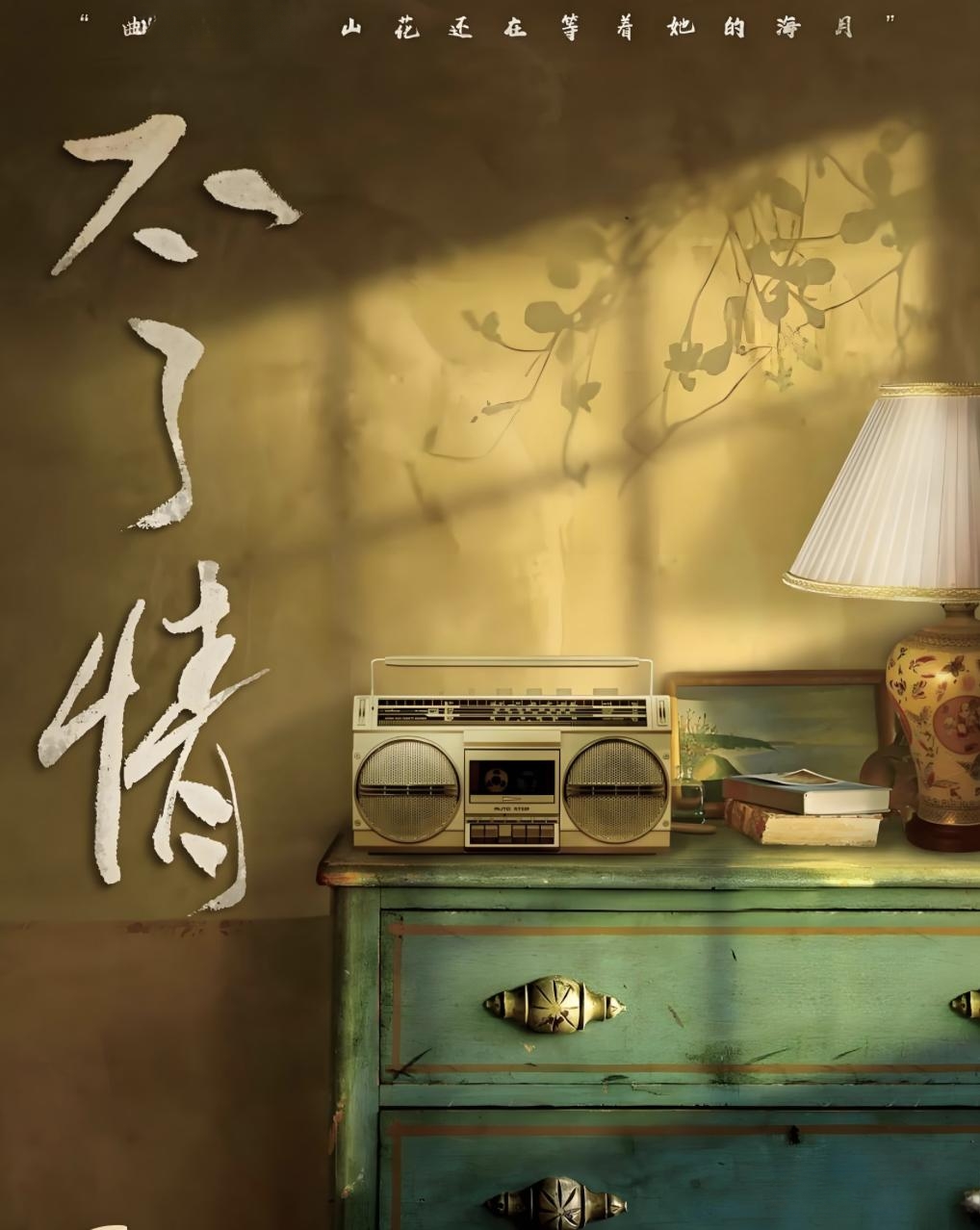

歌词的文学性在这个时期开始抽枝发芽。王福龄为《不了情》写下的“忘不了,忘不了,忘不了你的错,忘不了你的好”,用顶真手法将缠绵悱恻织成一张挣不脱的网;《痴痴地等》里“不知道是早晨,不知道是黄昏”的时空模糊,恰似张爱玲笔下苍凉的月晕;而《情人的眼泪》中“为什么要对你掉眼泪,你难道不明白是为了爱”,以设问句式将东方含蓄与西洋直白熔铸成新的抒情范式。这些作品既延续了中国古典诗词的意境美学,又吸纳了西方流行音乐的叙事技巧,在字句推敲间搭建起传统与现代的桥梁。

站在历史的长镜头里回望,六十年代港乐最珍贵的遗产,莫过于它打破了华语音乐的地域壁垒。当上海滩的明月沉入香江,当岭南的雨打芭蕉声混着爵士鼓点,这种多元融合不仅催生了粤语流行曲的萌芽,更为整个华语乐坛开辟出新航道。它证明方言歌曲可以兼具文学品格与流行魅力,启示后来者从母语土壤中汲取养分。许冠杰在七十年代将市井白话炼成金曲,黄霑在八十年代以文言入词写就沧海一声笑,这些震动华语世界的创作,都曾在六十年代的实验与碰撞中找到过隐约的蓝本。就像维港两岸的霓虹终将照亮更辽阔的海面,这段被岁月尘封的乐音,始终在后来者的旋律中隐隐回响。