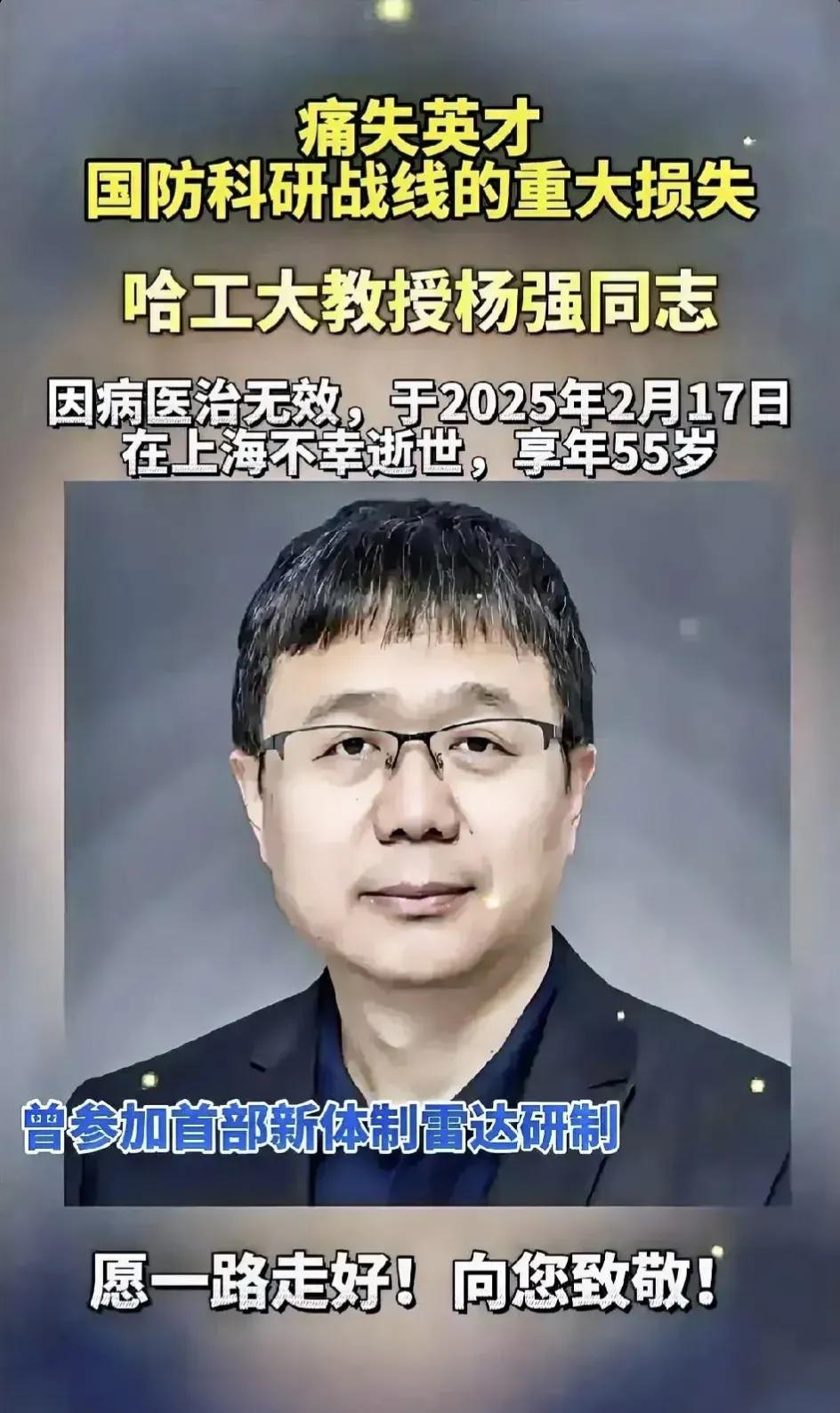

凌晨三点,在这个万籁俱寂的时刻,一件震撼全世界的大事悄然发生。美国“雷达之眼”——杨强教授,走了。这个曾经让美国科技巨头头疼、让世界瞩目的科学家,在他创下中国雷达技术的辉煌纪录时,永远停下了笔。你没听错,就是在这个时刻,那个给中国航母装上“透视眼”的天才,悄然离开了这个世界。

他,杨强教授,创造出了震撼世界的电子防火墙技术,给中国航母在浩瀚大海中增加了一双锐利的眼睛。这种技术,被誉为雷达界的“黑科技”,如同给航母装上了一副看得见黑暗中的眼镜,无论是敌舰、潜艇,还是隐形战机,都无法逃过它的捕捉。

然而,正当全世界还在为这项技术而喝彩时,杨教授却在深夜中悄然离去。他的死,不仅是中国的巨大损失,更是科技界的一次警钟——是时候反思一下,我们那些埋头苦干的科研工作者们,是不是忽略了自己最宝贵的财富——健康?

我们先来了解一下杨强教授的“雷达之眼”到底有多牛逼。你可知道,这项电子防火墙技术,不仅仅是防止外敌的入侵,更重要的是,它突破了常规雷达的局限。普通的雷达,就像是一个瞎子,最多只能感知到眼前的风吹草动。而杨教授的技术,却让雷达拥有了穿透黑暗的能力,甚至能够在极端复杂的海上环境中,精准捕捉到敌舰的每一个动作。要知道,航母在大海中行驶,如果没有这种“雷达之眼”,就像是一只盲眼的海上巨兽,随时可能遭遇致命攻击。

更令世界震惊的是,杨强教授的研究成果不仅是中国科技发展的突破,更是在国际上掀起了技术革新的浪潮。美国的“雷达之眼”,不再高高在上,而被杨教授的技术彻底打破了技术壁垒。没错,咱们中国也有这样的科学巨擘,不仅让美国头疼,还让全世界刮目相看!

然而,这样一位才华横溢的科学家,却因工作过度、不顾身体健康,导致了悲剧的发生。这一切,值得每一个为国家、为科技而奋斗的科研工作者深思。

杨强教授的死,或许并不是单纯的“命运捉弄”,而是一种潜在的“后遗症”。在中国,尤其是在科研领域,许多科学家在长期的高强度工作下,常常忽视了身体的信号。杨教授曾经不止一次表示,科研工作需要集中精力,然而,过度的压力和长期的熬夜,最终让他和他的家人付出了沉重的代价。

想想看,那个为了突破雷达技术瓶颈,日以继夜埋头苦干的杨教授,连最后一刻都在为算法手稿而奋斗,这背后隐藏的是多少个日日夜夜的辛劳!这样的精神,是我们每个人都应该敬佩的,但同时,我们也不得不反思,科研人员的健康问题,究竟应该怎样重视?

这也为所有科研工作者敲响了警钟:为了国家的科技进步,奋斗是必要的,但更重要的是保持身体的健康。科研成果需要时间积累,但身体健康,才是保障你可以走得更远、更长久的基础。

杨教授的离世,让人痛惜。但与此同时,杨教授留给我们的,不仅仅是技术上的突破,更是一份责任。这份责任,来自于他在科学路上的不断追求,也来自于他对国家、对人民的深厚情感。中国航母上的“雷达之眼”将永远铭刻着杨教授的名字,他的研究成果,也将在未来的岁月里继续指引着我们前行。

然而,杨教授的逝世,也给我们带来了一些思考:我们在追求科技进步的同时,是否已经忘记了“科技向善”的初衷?是否在为了国家、为世界创造更大价值的过程中,忽视了个体的生命价值?

杨教授的死,或许不止是一位科学家的个人悲剧,它背后折射的,是整个科研体系和社会对科研人员身体健康的忽视。未来的中国,我们必须给更多科研人员提供更好的工作环境,保障他们的身心健康,让他们在创造伟大科技成果的同时,不会因过度劳累而付出生命的代价。

网友们的讨论一片哗然:“杨教授的逝世太突然,太让人痛心。”有网友感叹:“又一个为国捐躯的科学家,真的是太不容易了。”也有网友提到:“我们一直在夸杨教授的技术突破,但忽略了他自身的付出。科研人员如果没有健康,怎么可能创造出更伟大的科技?”

专家们也提出了自己的见解:“杨教授的离世提醒我们,科研人员的健康不应被忽视。科学研究应该是持久的,而不是一时的轰轰烈烈。”他们建议:“未来在科研项目中,应该增加对科研人员身体健康的关注,给他们更多的休息时间,确保他们能够保持最佳的工作状态。”

杨强教授的离世,不仅是一位科学家的悲剧,也是整个社会的警钟。我们不能再让更多的杨教授,因忽视身体健康而陨落。让我们为科技工作者们营造一个更加健康、更加宽松的科研环境,让他们能够不再因过度劳累而付出生命的代价。

“科技的突破,是无数科研工作者不断拼搏的结果,但拼搏与健康,永远是并肩前行的两条路。”——科研专家

你认为,科研人员如何平衡工作与健康?杨教授的逝世给你带来了哪些深刻的启示?欢迎在评论区留下你的看法,让我们一起讨论。