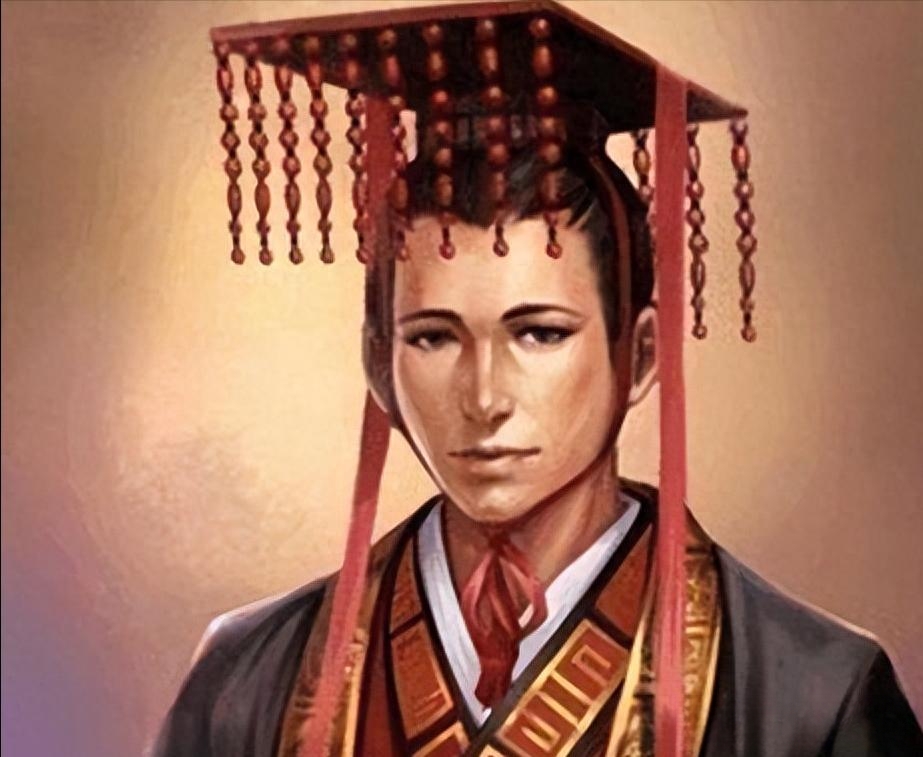

废太子的逆袭之路

刘保的命运在他年幼时便充满了坎坷与变数。他本是汉安帝刘祜的独子,在永宁元年(120 年),年仅 5 岁的刘保凭借着皇子的身份,被立为皇太子 ,成为了东汉王朝皇位的继承人。这本该是他辉煌人生的起点,然而,宫廷的风云变幻却让他的命运急转直下。

当时的宫廷局势错综复杂,汉安帝在位早期,朝政大权被太后邓绥牢牢掌控。直到建光元年(121 年),邓太后病逝,27 岁的汉安帝才得以亲政。长期被压制的汉安帝,亲政后对那些在他无权时陪伴左右的人,尤其是宦官,极为信任。乳母王圣、中黄门李闰、江京等宦官因此得到了极大的权力,他们在宫中生活奢侈,肆意干预政事,这使得官僚集团与宦官集团之间的矛盾日益尖锐。

与此同时,后宫之中也不平静。汉安帝的皇后阎氏,因一直未能生育,对生下皇子刘保的宫人李氏充满了嫉妒与怨恨。在这种心理的驱使下,她竟然狠心将李氏鸩杀。随着刘保逐渐长大,阎皇后越发担心他日后即位会追究杀母之仇,于是便与王圣、江京、樊丰等人串通一气,开始谋划废黜刘保的太子之位。

他们先是诬陷太子的乳母王男和厨监邴吉,汉安帝在没有深入调查的情况下,便将二人处死。刘保年纪虽小,但对乳母和厨监的感情深厚,对他们的死十分悲痛,时常叹息。这一举动引起了王圣等人的恐慌,他们害怕刘保日后报复,于是更加变本加厉地在汉安帝面前诋毁刘保。他们无中生有,说太子行为过恶,不宜再居太子之位。汉安帝在这些谗言的影响下,最终在延光三年(124 年),不顾太常桓焉、廷尉张皓等大臣的极力劝告,将刘保废为济阴王。

被废后的刘保,生活发生了翻天覆地的变化。他从尊贵的太子,一下子沦为了被众人冷落的废王,失去了往日的荣耀和地位,还时刻面临着生命危险。然而,命运似乎并不打算就这样轻易地放过他,也或许是他命中注定还有一段传奇的经历。

延光四年(125 年)三月初十,汉安帝在前往章陵祭祀的途中,突然病逝。由于汉安帝没有其他儿子,阎皇后与兄弟阎显以及江京、樊丰等人,担心大臣们会拥立刘保即位,于是决定秘不发丧。他们将汉安帝的尸体挪到卧车中,对外依旧装作汉安帝还活着的样子,照常上食询问起居。经过一番匆忙的赶路,三天后他们回到了京城。直到这时,才为汉安帝发丧,并尊阎姬为皇太后,由她临朝摄政,阎显则被升任车骑将军。

为了能够长期独揽朝政,阎姬与阎显等人经过商议,决定拥立汉章帝之孙、济北惠王刘寿之子北乡侯刘懿为帝,史称少帝。刘保因为已经被废黜,连为父亲汉安帝送葬的资格都没有,更不能上殿亲临汉安帝的灵堂参与丧礼。他只能在一旁悲号不食,看着这一切的发生,心中充满了悲愤与无奈,而他的遭遇也让内外百官都为之哀痛。

然而,刘懿的身体十分孱弱,在位仅仅七个月就病重不起。阎显与江京等人见状,开始商议后事。江京深知刘保对他们的怨恨,便对阎显说:“先前没有立济阴王刘保,如果这次立他,以后我们必定会遭到报复。如今,我们应该提前做好迎立其他宗室的准备。” 阎显对此表示赞同。

十月二十七日,刘懿去世。阎显与江京等人并没有立刻公布这个消息,而是先奏请太后阎姬秘不发丧,然后急忙派人前往迎接济北王、河间王的王子入京,想要从他们当中挑选新的皇帝。

刘保虽然被废,但他毕竟曾是太子,在宫中还有一些支持者。他得知这个消息后,意识到这是自己的一个机会。他迅速命人紧闭宫门,屯兵自守,以防不测。

就在这个关键时刻,中黄门孙程、王康等十九位宦官,看到了阎氏集团的混乱与虚弱,决定发动一场宫廷政变。他们对阎氏的专权和恶行早已不满,同时也认为刘保才是皇位的合法继承人。于是,在十一月初四晚,这十九位宦官合力斩杀了江京等阎氏的亲信宦官,然后前往迎接刘保入宫即位。

刘保在众人的拥护下,成功登上了皇位,成为了汉顺帝。他上位后的第一件事,便是对阎氏集团进行清算。他将阎显、阎景、阎晏兄弟及其党羽全部诛杀,又将阎姬迁到离宫居住,其家属则被迁往比景县。曾经不可一世的阎氏集团,就这样在一夜之间土崩瓦解。

初期的政治整顿

成功即位后的刘保,深知自己的皇位来之不易,也明白朝堂局势的复杂和严峻。为了稳固自己的统治,他迅速采取了一系列强硬的措施。

他首先对阎氏外戚进行了严厉的清算。阎显、阎景、阎晏等阎氏兄弟及其党羽,曾经在阎太后临朝期间,权倾朝野,飞扬跋扈,如今他们被刘保以谋逆等罪名全部诛杀。阎姬这位曾经不可一世的皇太后,也被刘保迁到离宫居住,失去了往日的权势和尊荣,其家属则被迁往遥远的比景县 ,远离了政治中心。这一系列行动,迅速清除了阎氏外戚在朝廷中的势力,为刘保的统治扫除了一大障碍。

与此同时,刘保对那些在政变中拥立他的宦官们,给予了丰厚的封赏。孙程、王康、王国等十九位宦官,因拥立之功,全部被封为侯,史称 “十九侯” 。这些宦官不仅获得了爵位和大量的财富,还在朝廷中被授予了重要的官职,他们的权力和地位得到了极大的提升。刘保这样做,一方面是为了报答这些宦官的拥立之恩,另一方面,也是希望借助他们的力量,来巩固自己的皇权。在当时的情况下,这些宦官成为了刘保在朝堂上的重要支持者,他们紧密团结在刘保身边,为他出谋划策,协助他处理政务。

除了对阎氏外戚和拥立宦官的处理,刘保还进行了一系列的政治改革。他追感邓太后的恩训,怜悯邓骘无辜。邓骘在邓太后去世后,遭到了阎氏外戚的迫害,最终含冤而死。刘保即位后,下诏恢复邓骘的宗亲的朝见,并任命邓骘亲属十二人为郎中。这一举措,不仅是对邓氏家族的一种补偿,更是向朝廷内外表明,他不会忘记那些曾经对皇室有过贡献的人,从而赢得了一些大臣和贵族的支持。

同时,刘保还为当初被诬陷而死的太尉杨震平反昭雪。杨震是一位正直的大臣,他在汉安帝时期,因敢于直言进谏,得罪了王圣、樊丰等宦官,最终被诬陷自杀。刘保以礼改葬杨震,并将当初诬陷杨震的宦官樊丰、周广等人诛杀。这一行为,赢得了朝中正直之士的赞誉,也让百姓看到了新皇帝的公正和决心,在一定程度上稳定了民心。

改革与困境

在稳固了自己的统治基础之后,汉顺帝刘保开始将目光投向了国家的发展和治理。他深知,东汉王朝在经历了一系列的政治动荡之后,面临着诸多问题,如经济衰退、民生困苦、官员腐败等。为了改变这种局面,他决心推行一系列改革措施,试图重振东汉的雄风。

在经济方面,刘保采取了一系列措施来减轻百姓的负担,促进农业生产的发展。他多次下诏减轻赋税,废除了一些苛捐杂税,让百姓能够休养生息。他还重视水利工程的建设,下令修复和扩建了许多水利设施,如黄河的堤坝、沟渠等,以确保农田能够得到充足的灌溉,提高农作物的产量。这些措施在一定程度上缓解了百姓的生活压力,促进了农业经济的恢复和发展。

在政治上,刘保致力于加强对官员的管理和监督,打击贪污腐败现象。他加强了对地方官员的考核,要求他们必须廉洁奉公,尽职尽责地为百姓服务。对于那些贪污受贿、欺压百姓的官员,他毫不留情地进行惩处,以起到震慑作用。同时,他还重用了一批有才能、有品德的官员,如李固、陈蕃等,这些人在后来成为了东汉末年的名臣,他们在各自的岗位上为国家的稳定和发展做出了重要贡献。

此外,刘保还推行了 “阳嘉新制” ,对察举制度进行了改革。他确立了分科考试制度,将察举制向科举制过渡,使得选官更加注重才能和学识,而非仅仅依据门第和资历。这一改革明确了察举的标准,即德行、经术、法律、政事四科,使得选官有了更明确、更具体的依据,也使得选拔出的官员更加符合国家和社会的需要。同时,这也促进了士人阶层对知识和才能的追求,推动了学术文化的繁荣。此外,他还设立了试用制,即被举荐的人需要先经过一定的试用期,表现优秀后才能正式任职。这一制度的实行,有助于提高官员的素质和能力,保证了官僚队伍的质量和稳定性,也避免了因举荐不当而造成的用人失误和浪费 。

在文化教育方面,刘保也有所作为。他重视儒学教育,提倡儒家思想,在太学中增加了博士的名额,鼓励更多的年轻人学习儒家经典。他还主持修建了著名的 “顺帝石渠”,使得经学研究得以蓬勃发展,对后世的经学研究产生了深远的影响。这种重视文化教育的政策,为东汉社会的文化繁荣提供了有力支持。

然而,刘保的改革之路并非一帆风顺。他面临着诸多阻力,其中最大的阻力来自于外戚和宦官势力。尽管他试图削弱外戚和宦官的权力,但这些势力在朝廷中根深蒂固,他们相互勾结,形成了强大的利益集团,对改革进行了百般阻挠。

那些世家大族和宦官对察举制的改革心存疑虑,他们更倾向于通过关系和特权获取官职,因此对新的选官制度进行抵制,使得改革的进展变得极为缓慢。而在经济改革方面,地方豪强对土地的垄断使得重新划分土地使用权的措施难以彻底推行,农民的土地问题依然没有得到根本解决。

刘保本人性格相对温和软弱,缺乏足够的果断和决断力。在面对复杂的政治局势和强大的反对势力时,他有时会显得犹豫不决,难以做出坚定的决策,这也在一定程度上影响了改革的推进。

尽管汉顺帝刘保推行的改革措施在一定程度上改善了东汉的政治、经济和社会状况,但由于各种原因,这些改革并未能完全奏效。外戚和宦官的势力依然强大,他们之间的斗争愈演愈烈,最终导致了东汉的政治动荡和衰落。

与外戚、宦官的复杂关系

汉顺帝刘保的统治时期,是外戚与宦官势力激烈交锋与相互勾结的时期,这一时期的政治格局对东汉王朝的发展产生了深远的影响。

刘保能够登上皇位,宦官起到了至关重要的作用。在他被废为济阴王期间,中黄门孙程、王康等十九位宦官发动宫廷政变,诛杀了阎氏集团的亲信宦官,成功将刘保拥立为帝。因此,刘保即位后,对这些拥立他的宦官给予了极高的奖赏和极大的权力。孙程等十九人全部被封为侯,史称 “十九侯” ,他们在朝廷中担任重要官职,掌握着朝政大权,成为了刘保统治的重要支柱。

然而,随着时间的推移,刘保逐渐意识到宦官势力的膨胀对皇权构成了潜在威胁。为了削弱宦官的权力,他开始采取一些措施,如疏远孙程等宦官,转而宠信其他宦官,试图通过宦官之间的内斗来达到权力平衡。但这种做法并没有取得预期的效果,反而使得宦官之间的矛盾更加激烈,朝政也变得更加混乱。

在刘保试图削弱宦官势力的同时,外戚势力却在悄然崛起。132 年,梁商之女梁妠被立为皇后,这成为了外戚梁氏专权的开端。梁商被封为大将军,开始总揽朝政。梁商为人还算温和,他在一定程度上能够与宦官势力相互制衡,维持着朝廷的相对稳定。但他的儿子梁冀却截然不同,梁冀性格残暴,专横跋扈,野心勃勃。

141 年,梁商去世,梁冀接任大将军之位。此后,梁氏家族的势力达到了顶峰。梁冀不仅掌控了朝廷的军政大权,还在朝廷中安插了大量亲信,排除异己,对那些不顺从他的官员进行残酷迫害。太尉李固在商讨政事时顶撞了梁冀,就被梁冀以 “莫须有” 的罪名抓捕,最终横死狱中,还被抛尸街头,其目的就是要让天下人知道与他作对的下场。

面对梁氏外戚势力的日益壮大,刘保却表现出了软弱和无奈。他缺乏果断的决策能力和强硬的手段,无法有效地遏制梁冀的专权行为。在梁冀的操纵下,朝政变得日益腐败,官员们贪污成风,百姓生活困苦不堪,社会矛盾日益尖锐。

在这个过程中,宦官与外戚之间的关系也变得错综复杂。他们时而相互争斗,时而相互勾结。为了各自的利益,他们不惜牺牲国家和百姓的利益,将东汉王朝推向了更加黑暗的深渊。

刘保在面对外戚与宦官的争斗时,往往采取一种妥协和放任的态度。他既不敢轻易得罪宦官,也不敢对梁氏外戚采取强硬措施。这种优柔寡断的性格和不作为的态度,使得他在政治上逐渐失去了主动权,成为了一个被外戚和宦官操纵的傀儡皇帝。

历史评价与启示

汉顺帝刘保的一生,充满了传奇色彩,他的统治对东汉历史产生了深远的影响,也为后人留下了诸多值得思考和借鉴的经验教训。

范晔在《后汉书》中评价道:“古之人君,离幽放而反国祚者有矣,莫不矫鉴前违,审识情伪,无忘在外之忧,故能中兴其业。观夫顺朝之政,殆不然乎?何其效僻之多与?” 意思是说,古代那些曾经被幽禁放逐而后又重新获得国家政权的君主,无不借鉴以前的错误,明辨是非真假,不忘在外时的忧患,所以能够中兴他们的事业。然而,看看汉顺帝时期的政治,却并非如此,为什么错误如此之多呢?范晔认为,刘保虽然经历了被废黜的痛苦,但他在位期间并没有吸取教训,反而宠幸奸佞,导致朝政腐败,国家陷入混乱。

司马光在《资治通鉴》中也对刘保提出了批评:“成帝不能选任贤俊,委政舅家,可谓暗矣;犹知王立之不材,弃而不用。顺帝援大柄,授之后族,梁冀顽嚚凶暴,著于平昔,而使之继父之位,终于悖逆,荡覆汉室;校于成帝,暗又甚焉!” 他将汉顺帝与汉成帝进行对比,认为汉成帝虽然不能选任贤能,把政权交给外戚,但还知道王立没有才能而弃之不用。而汉顺帝却把大权交给皇后家族,梁冀为人顽劣凶残,他却让梁冀继承其父的职位,最终导致梁冀悖逆,颠覆了汉室。与汉成帝相比,汉顺帝更加昏庸。

从这些评价中可以看出,汉顺帝刘保在历史上的评价并不高。他虽然在即位初期进行了一些政治整顿和改革,试图挽救东汉王朝的衰落,但由于他性格软弱,缺乏主见,无法有效地遏制外戚和宦官的势力,最终导致朝政被这两大势力所操纵,国家陷入了更深的危机之中。

然而,我们也不能完全否定刘保的功绩。他在经济上减轻百姓负担,促进农业发展;在政治上改革察举制度,选拔人才;在文化教育上重视儒学,推动学术繁荣。这些举措在一定程度上缓解了社会矛盾,促进了经济文化的发展。

汉顺帝刘保的统治给我们带来了深刻的启示。首先,一个国家的统治者必须要有坚定的意志和果断的决策能力,才能在复杂的政治环境中把握方向,引领国家走向繁荣。其次,要善于用人,选拔有才能、有品德的人来治理国家,避免任人唯亲,否则将会导致朝政腐败,国家衰落。最后,统治者要时刻关注民生,关心百姓的疾苦,只有这样才能赢得民心,巩固自己的统治。

汉顺帝刘保的一生,是充满曲折和悲剧的一生。他的故事让我们看到了古代帝王的无奈与悲哀,也让我们深刻认识到了权力的复杂性和重要性。他的历史,是一部值得我们深入研究和反思的历史。