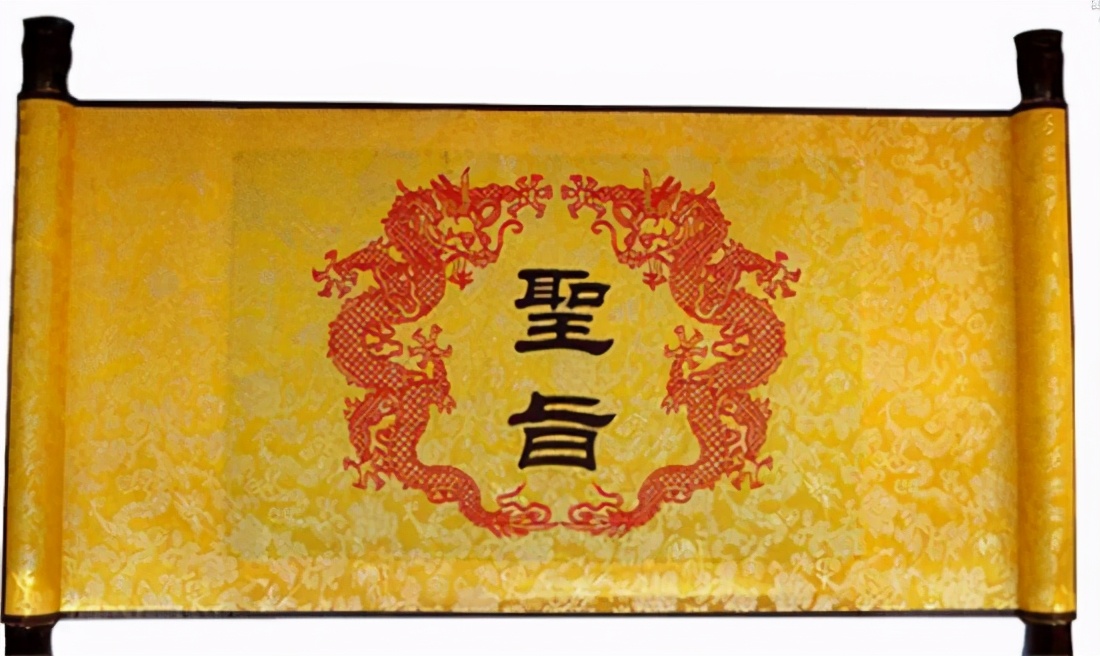

皇权的象征 —— 圣旨

在漫长的古代封建王朝历史中,皇帝作为国家的最高统治者,拥有着至高无上的权力 ,被尊称为 “天子”,代表上天来统治人间。皇帝的每一句话、每一道命令,对于天下臣民来说,都如同神明的指示,不可违抗。而圣旨,作为皇帝意志的直接体现,便是这种至高权力的象征。它不仅仅是一张简单的文书,更像是一道连接着皇帝与天下万民的权力纽带 ,承载着整个国家的秩序与威严。

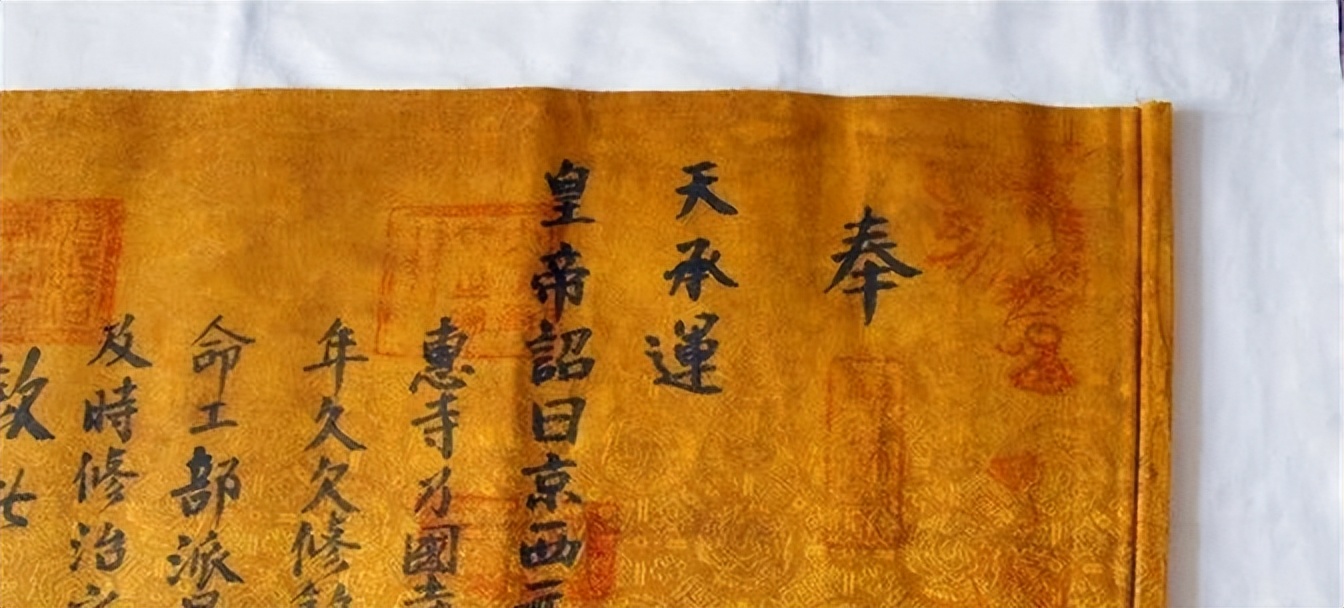

无论是官员的任免、政策的推行,还是对重大事件的裁决,圣旨都发挥着至关重要的作用。一旦圣旨下达,无论接受者身处何地、地位高低,都必须立即跪地接旨,如同面见皇帝本人一般,毕恭毕敬,不敢有丝毫懈怠。在影视剧中,我们常常能看到这样的场景:太监展开圣旨,高声宣读 “奉天承运,皇帝诏曰……”,在场众人立刻齐刷刷地跪地,诚惶诚恐地聆听圣旨的内容。这一场景并非虚构,而是真实地反映了古代社会中,圣旨在人们心中的神圣地位。

如此重要的圣旨,自然成为了一些心怀不轨之人觊觎的目标。倘若能够伪造一份圣旨,岂不是可以随心所欲地达成自己的目的?然而,纵观历史,真正敢于伪造圣旨的人却寥寥无几,即使有人铤而走险,也往往很快就被识破,最终落得个身败名裂、满门抄斩的悲惨下场。这究竟是为什么呢?难道仅仅是因为人们对皇权的敬畏吗?其实,背后隐藏着诸多鲜为人知的秘密,而这一切,都要从圣旨本身的独特构造和复杂制作工艺说起。

神秘的 “奉” 字

在圣旨的诸多防伪设计中,第一个字 “奉” 字无疑是最为关键的一环,堪称整个圣旨的防伪核心,凝聚着古代工匠们的智慧与皇家的机密。

绣法之秘

“奉” 字并非普通的笔墨书写,而是由专门的宫廷刺绣师傅以丝绢手工缝制而成 。这种绣法乃是皇家机密,从不外传,只有极少数经过严格筛选和长期训练的工匠才得以掌握。每一代皇帝登基,都会对 “奉” 字的某些细节进行微调,以示新朝气象,这些细微的变化,外人根本无从得知。以清朝为例,据《内务府织造档案》记载,顾氏绣坊的绣工们在绣制 “奉” 字时,采用了一种独特的 “游针” 手法。这种针法要求绣工以极其精湛的技艺,将丝线在布面上来回穿梭,形成细密均匀的针脚,使得 “奉” 字在光线下呈现出独特的光泽,立体感十足。而且,每一道针脚的长度、角度都有严格的规定,必须与圣旨的整体风格相协调。这种复杂的绣法,需要绣工具备多年的经验和高超的技巧,即使是宫中其他绣工,也难以模仿。

位置玄机

除了绣法独特,“奉” 字的位置也暗藏玄机。它并非随意绣在圣旨上,而是依据圣旨上的祥云图案来确定位置 。每一道圣旨上的祥云,其形状、大小、位置都各不相同,“奉” 字必须恰到好处地落在第一朵祥云的特定位置上,这个位置的确定,需要考虑到祥云的走向、弧度以及与其他图案的呼应关系,其中的规律只有皇家内廷的相关人员才知晓。在明朝嘉靖年间,翰林院编修王鳌被派往江南查办案件,临行前皇帝赐下圣旨。王鳌偶然间瞥见 “奉” 字,发现其位置与祥云图案巧妙呼应,宛如天造地设。后来他向一位曾在宫中供职、专门绣制圣旨的老匠人请教,才得知其中奥秘。老匠人说,“奉” 字的位置要根据祥云的走向来确定,每朝每代都有不同,这个点,每朝每代都不尽相同。这就使得伪造者想要准确复制 “奉” 字的位置,几乎是不可能完成的任务。

复杂的制作工艺

珍贵材料

圣旨的制作材料极为考究,选用的是来自江南地区的上等丝绸,这种丝绸由专门的织造工坊生产,工艺精湛,质地柔软光滑,纹理细腻,在阳光下闪烁着柔和而独特的光泽 。每一匹丝绸的生产都要经过多道工序,从蚕茧的挑选、缫丝、染色到织造,每一个环节都有严格的标准和要求。而且,不同品级的官员所接收到的圣旨,在材质和颜色上也有着严格的区分。据《明史・舆服志》记载,一品官员的圣旨用玉轴,圣旨的丝绸面料为五彩织锦,颜色鲜艳,图案精美;二品官员用黑犀牛角轴,圣旨为三彩织锦,色彩层次丰富;三品以下官员则依次递减,到五品以下的官员,圣旨就采用普通的素色丝绸,显得相对简洁朴素。这种材质和颜色的区分,不仅体现了官员品级的高低,也增加了圣旨的辨识度和权威性。

颜料方面,圣旨使用的是天然矿物颜料,如朱砂、石绿、孔雀蓝等 。这些颜料经过精心研磨和调配,色彩鲜艳且持久,历经数百年依然鲜艳如新。朱砂,作为一种常见的红色矿物,其色泽鲜艳夺目,在古代被视为吉祥和权力的象征,常被用于皇家的重要文书和绘画中。石绿则是从孔雀石中提取的绿色颜料,其颜色清新自然,与丝绸的质感相得益彰。这些天然矿物颜料不仅保证了圣旨的色彩美观,还具有一定的耐久性,使得圣旨能够长时间保存,不易褪色。而且,这些颜料的获取和使用都受到严格的管控,普通百姓难以获得,这也从源头上杜绝了伪造圣旨的可能性。

精细绣工

圣旨上的龙纹、祥云等图案,均由技艺高超的宫廷绣工精心刺绣而成 。这些绣工都是经过层层选拔,从全国各地挑选出来的刺绣高手,他们自幼学习刺绣技艺,经过多年的刻苦训练,掌握了精湛的刺绣技巧。在绣制圣旨时,他们运用各种针法,如平针、套针、抢针等,将丝线巧妙地交织在一起,形成栩栩如生的图案。每一个龙纹的鳞片都绣得细腻逼真,仿佛能够感受到龙的威严和力量;每一朵祥云的线条都流畅自然,仿佛在天空中飘荡。这些图案不仅具有装饰性,还蕴含着深刻的寓意,龙象征着皇权的至高无上,祥云则寓意着吉祥如意、风调雨顺。

绣制一道圣旨,往往需要花费数月甚至数年的时间 。以一道普通的五品官员圣旨为例,绣工们需要先根据圣旨的尺寸和内容,设计出相应的图案和布局。然后,他们用彩色丝线在丝绸上进行刺绣,每一针每一线都要严格按照设计图案进行,不能有丝毫差错。在刺绣过程中,绣工们还要注意丝线的粗细、颜色的搭配以及针法的运用,以确保图案的质量和效果。完成刺绣后,还要进行细致的整理和修饰,确保圣旨的每一个细节都完美无缺。如此复杂的制作工艺和漫长的制作周期,使得伪造圣旨几乎成为一项不可能完成的任务。即使是技艺精湛的绣工,想要伪造一道圣旨,也需要耗费大量的时间和精力,而且还很难保证伪造的圣旨能够与真品完全一致。

严格的制作流程

多部门协作

圣旨的制作并非一蹴而就,而是一个涉及多个部门、众多人员的复杂过程,需要各个部门之间密切协作、相互配合 。以唐朝为例,一份圣旨的诞生,首先由中书省的中书舍人根据皇帝的旨意起草初稿。这些中书舍人都是经过层层选拔,具备深厚的文学素养和政治敏感度的官员,他们能够准确地领会皇帝的意图,并将其转化为严谨、规范的文字表述。起草完成后,初稿会被呈交给中书令或中书侍郎进行审核和修改。中书令作为中书省的最高长官,拥有丰富的政治经验和卓越的领导才能,他们会对初稿的内容、格式、措辞等进行细致的审查,确保圣旨的质量和权威性。

审核通过后,圣旨会被送到皇帝手中,由皇帝亲自审阅并加盖玉玺 。玉玺作为皇帝权力的象征,具有至高无上的权威性,只有加盖了玉玺的圣旨,才被视为具有法律效力。皇帝在审阅圣旨时,会对内容进行最后的把关,确保圣旨符合自己的意愿和国家的利益。加盖玉玺后,圣旨会被转交给门下省进行复核。门下省的主要职责是审查诏令的合法性和合理性,他们会对圣旨的内容进行再次审查,如有异议,有权提出封驳,要求重新修改。只有经过门下省复核通过的圣旨,才能最终生效。

在整个制作过程中,每个环节都有明确的责任人,他们需要在相关文件上签字画押,以示负责 。一旦圣旨出现问题,如内容错误、格式不规范、印章伪造等,就可以根据签字记录,迅速追查到相关责任人,对其进行严厉的惩处。这种严格的责任追究制度,使得参与圣旨制作的每一个人都不敢掉以轻心,从而保证了圣旨的真实性和权威性。

层层审核

圣旨的审核程序极为严格,每一个环节都如同一个精密的过滤器,对圣旨的内容、格式、印章等进行细致入微的检查,确保圣旨的每一个细节都准确无误 。在内容审核方面,审核人员会对圣旨的文字表述进行反复推敲,确保语言准确、简洁、得体,没有歧义或错别字。他们会检查圣旨的内容是否符合国家的法律法规、政策方针,是否符合皇帝的意愿和国家的利益。例如,在明朝,皇帝颁布的圣旨需要经过内阁大学士的审核。内阁大学士作为皇帝的智囊团,他们对国家的政治、经济、文化等方面都有着深入的了解,能够对圣旨的内容进行全面的评估和审核。如果发现圣旨的内容存在问题,他们会及时向皇帝提出建议,要求修改。

格式审核也是至关重要的一环 。圣旨的格式有着严格的规定,从纸张的大小、颜色、质地,到文字的排版、字体、字号,都有明确的标准。审核人员会仔细检查圣旨的格式是否符合规定,如是否有抬头、落款,是否有特定的格式用语,是否有防伪标记等。在清朝,圣旨的格式有着严格的规范,不同类型的圣旨有着不同的格式要求。例如,“制曰” 开头的圣旨用于重大典礼、封赏等场合,格式较为庄重、严谨;“诏曰” 开头的圣旨则用于发布一般性的政令、公告等,格式相对简洁。审核人员会根据圣旨的类型,严格检查其格式是否符合要求。

印章审核更是重中之重 。玉玺作为皇帝权力的象征,其真伪直接关系到圣旨的权威性。审核人员会通过多种方式对玉玺的真伪进行鉴别,如观察印章的材质、形状、文字、图案等,检查印章的印泥颜色、质地、印文清晰度等。在古代,玉玺的制作工艺非常复杂,采用了多种防伪技术,如特殊的雕刻工艺、防伪标记等。这些防伪技术使得伪造玉玺几乎成为不可能的任务,从而有效地保证了圣旨的真实性。而且,在加盖玉玺时,也有严格的程序和规定,需要由专门的官员负责,确保印章的位置、力度、清晰度等都符合要求。

严厉的惩罚措施

法律严惩

在古代,伪造圣旨被视为十恶不赦的大罪,其惩罚之严厉,令人胆寒。一旦被发现伪造圣旨,伪造者本人将面临极刑,如斩首、凌迟等,这些刑罚不仅是对身体的残酷折磨,更是对生命的无情剥夺 。而且,这种罪行往往会株连九族,罪犯的家族成员,无论男女老幼,都难以幸免。整个家族将因此遭受灭顶之灾,家族的声誉、财产也将被彻底摧毁。在唐朝,法律明确规定,伪造圣旨者,处以绞刑,其父母、妻子、儿女等直系亲属,皆被流放到边远地区,终身不得返回。据《唐律疏议》记载,贞观年间,有个名叫李福的小吏,因贪图钱财,受他人指使伪造圣旨,企图为自己谋取官职。

事情败露后,他被依法判处绞刑,其家族也被牵连,父母被流放至岭南,妻子儿女沦为官奴,家产被全部没收。这个案例充分说明了古代法律对伪造圣旨行为的严厉打击,如此严酷的惩罚,使得大多数人在面对伪造圣旨的诱惑时,都只能望而却步,不敢轻易冒险。

道德谴责

在古代社会,儒家思想占据着主导地位,忠君爱国被视为至高无上的道德准则 。皇帝作为天子,被认为是上天的代言人,代表着天命统治人间。因此,对皇帝的忠诚,就是对上天的敬畏,对国家的热爱。而伪造圣旨,无疑是对皇帝权威的公然挑战,是对忠君爱国思想的严重违背,被视为大逆不道的行为,遭到整个社会的唾弃和谴责。一旦有人被发现伪造圣旨,他将成为众人眼中的罪人,不仅会失去亲朋好友的信任和支持,还会被社会所孤立。他的名字将被刻在耻辱柱上,成为后人引以为戒的反面教材。在这种强大的道德压力下,人们的内心深处形成了一种对伪造圣旨的本能抗拒,即使有人一时起了邪念,也会在道德的约束下,迅速打消这个危险的念头。

难以触及的物品

在古代,圣旨的颁发有着严格的流程,一旦宣读完毕,便会被接受圣旨的官员或家族小心翼翼地妥善保管 。他们深知,这道圣旨不仅是皇帝的命令,更是家族荣耀与权力的象征,容不得半点闪失。为了保存圣旨,许多家族会专门打造精美的楠木或樟木匣子,将圣旨用黄绫仔细包裹后,放入匣中,再置于密室之中,防止受潮、虫蛀和被盗。在一些名门望族,每逢重大节庆,还会将圣旨请出,供奉于案头,全家老小跪地叩拜,以表达对皇帝的敬意和对圣旨的尊崇。

丢失圣旨被视为对皇帝的大不敬,是一项极其严重的罪行,其惩罚之严厉,足以让任何人心生畏惧 。一旦发生圣旨丢失的情况,当事人往往会陷入极度的恐慌之中,因为他们明白,等待自己的将是严厉的惩罚。轻则被革职查办,失去官职和地位,多年的努力和奋斗付诸东流;重则可能被处以流放之刑,远离家乡,在荒蛮之地度过余生,甚至可能被砍头,性命不保。据《大清律例》记载,乾隆年间,一位五品官员在搬家时不慎遗失了皇帝赏赐的圣旨,他吓得魂飞魄散,立即四处寻找,然而终究一无所获。此事被朝廷知晓后,他被革去官职,家产被抄没,还被流放到了新疆伊犁,永无归期。他的家人也因此受到牵连,生活陷入了困境。在这种严厉的惩罚之下,官员们对圣旨的保管可谓是慎之又慎,不敢有丝毫懈怠。

对于普通百姓来说,圣旨是一种高高在上、遥不可及的存在,他们终其一生,可能都没有机会亲眼目睹圣旨的真面目 。在古代社会,等级森严,普通百姓与官场之间隔着一道巨大的鸿沟,他们很难接触到朝廷的核心事务,更不用说亲眼看到圣旨了。而且,由于信息传播的不发达,普通百姓对圣旨的具体样式、内容和防伪特征知之甚少,即使有人想要伪造圣旨,他们也不知道从何下手。在他们的心中,圣旨是神圣不可侵犯的,是皇帝权威的象征,对圣旨的敬畏之情已经深深扎根于他们的思想深处,让他们根本不敢产生伪造圣旨的念头。

历史上的伪造案例及后果

虽然伪造圣旨的风险极高,但在历史的长河中,仍有一些人被权力和欲望蒙蔽了双眼,铤而走险,试图通过伪造圣旨来达到自己的目的 。然而,他们的行为无一例外地遭到了严厉的惩罚,最终落得个身败名裂的下场。

秦朝末年,赵高在秦始皇驾崩后,与胡亥、李斯合谋篡改遗诏 。他们伪造了一份诏书,谎称秦始皇传位给胡亥,同时赐死了扶苏和蒙恬。赵高的这一行为,直接导致了秦朝内部的政治动荡,加速了秦朝的灭亡。然而,赵高并没有因此而得到长久的荣华富贵。秦二世胡亥即位后,朝政被赵高把持,民不聊生,引发了各地的起义。最终,赵高被子婴所杀,他的家族也被灭门,落得个悲惨的结局。

西汉时期,陈汤假传圣旨,调动军队攻打匈奴郅支单于 。当时,陈汤和甘延寿出使西域,发现郅支单于在西域横行霸道,对汉朝的边境安全构成了严重威胁。陈汤认为,若将此事上奏朝廷,等待朝廷商议决策,必然会贻误战机。于是,他在未经朝廷许可的情况下,假传圣旨,集结了四万多兵马,长途跋涉一万两千余里,成功斩杀了郅支单于,消除了汉朝的一大隐患。虽然陈汤立下了赫赫战功,他的那句 “明犯强汉者,虽远必诛” 更是成为了千古名言,但他假传圣旨的行为依然触犯了法律。丞相匡衡等人抓住这一点不放,对他进行弹劾。陈汤因此被罢免官职,一度陷入困境。虽然他后来又被重新起用,但他的仕途也因此受到了极大的影响。

这些案例都充分说明了伪造圣旨的严重后果 。即使是那些位高权重、智谋过人的人,一旦触犯了伪造圣旨这条红线,也难以逃脱法律的制裁和历史的审判。在古代社会,圣旨作为皇权的象征,具有至高无上的权威,任何企图挑战这种权威的行为,都将遭到无情的打击。

结语:圣旨防伪的意义

古代圣旨之所以难以伪造,是多种因素共同作用的结果 。从神秘的 “奉” 字绣法和位置玄机,到复杂的制作工艺,再到严格的制作流程、严厉的惩罚措施,以及难以触及的物品属性,每一个环节都犹如一道坚固的防线,有效地防止了圣旨被伪造。这些措施不仅体现了古代统治者对皇权的高度重视和维护,也反映了当时社会的政治、经济、文化等方面的特征。

圣旨的防伪设计,对于维护皇权的威严和社会的稳定起到了至关重要的作用 。它使得皇帝的命令能够得到准确、有效的传达和执行,确保了国家机器的正常运转。在那个等级森严的封建社会里,圣旨就像是一根无形的指挥棒,引导着整个社会的秩序和发展方向。它让人们清楚地认识到皇权的至高无上,不敢轻易挑战和违背,从而维护了社会的稳定和安宁。

同时,圣旨的防伪技术也是古代中国智慧的结晶 ,展示了古代工匠们的精湛技艺和创造力。这些技术虽然诞生于遥远的古代,但其中蕴含的设计理念和防伪思路,对于现代的防伪技术研究仍然具有一定的启示和借鉴意义。在当今社会,随着科技的飞速发展,各种伪造手段层出不穷,我们可以从古代圣旨的防伪措施中汲取灵感,不断创新和完善现代的防伪技术,以保障重要文件和信息的安全。