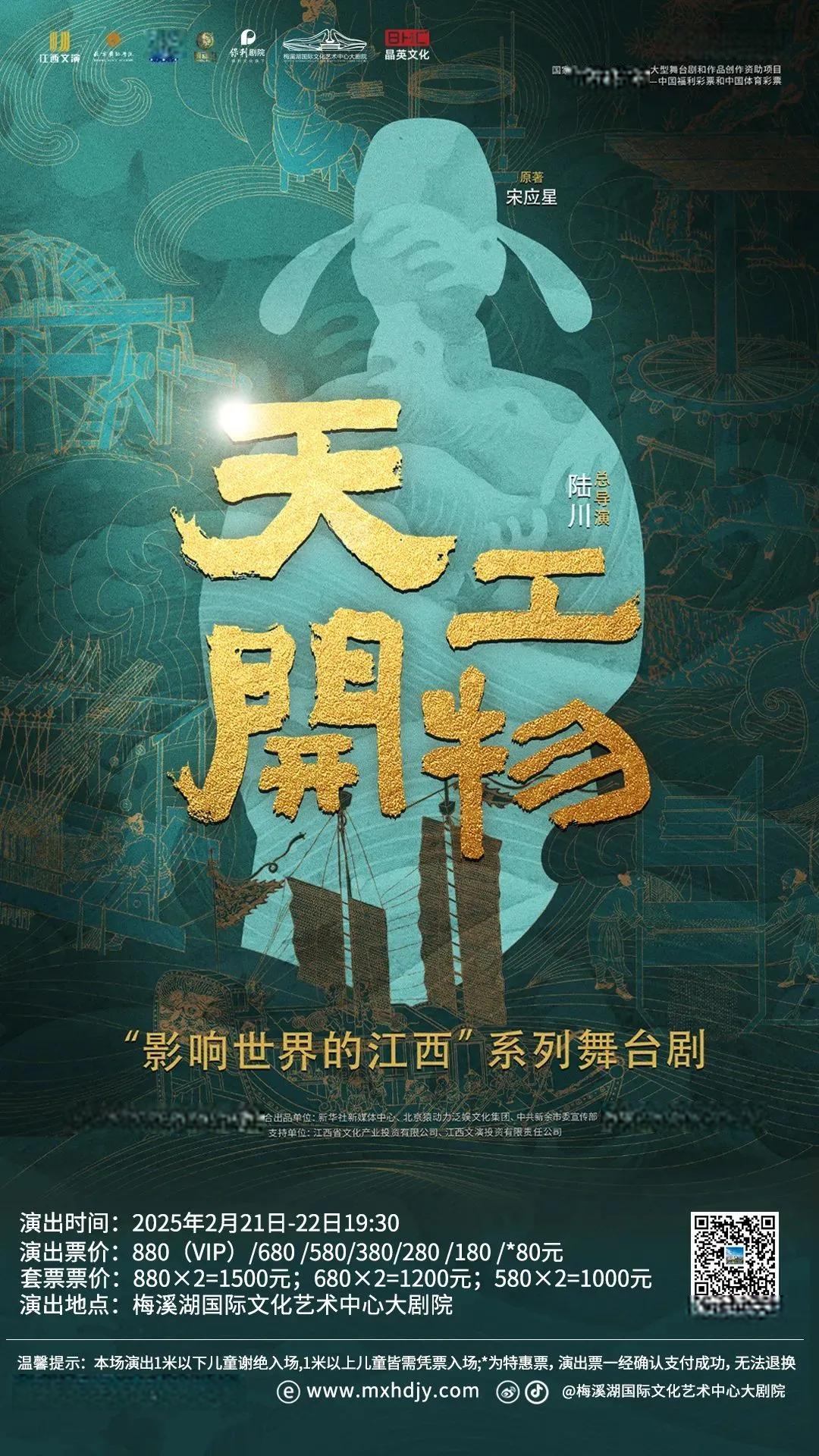

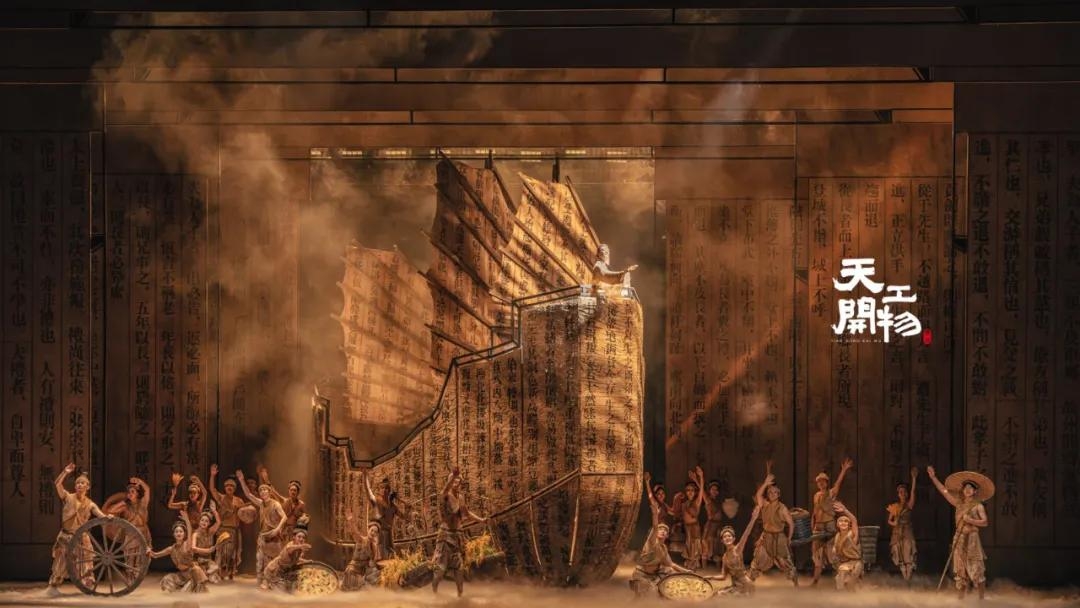

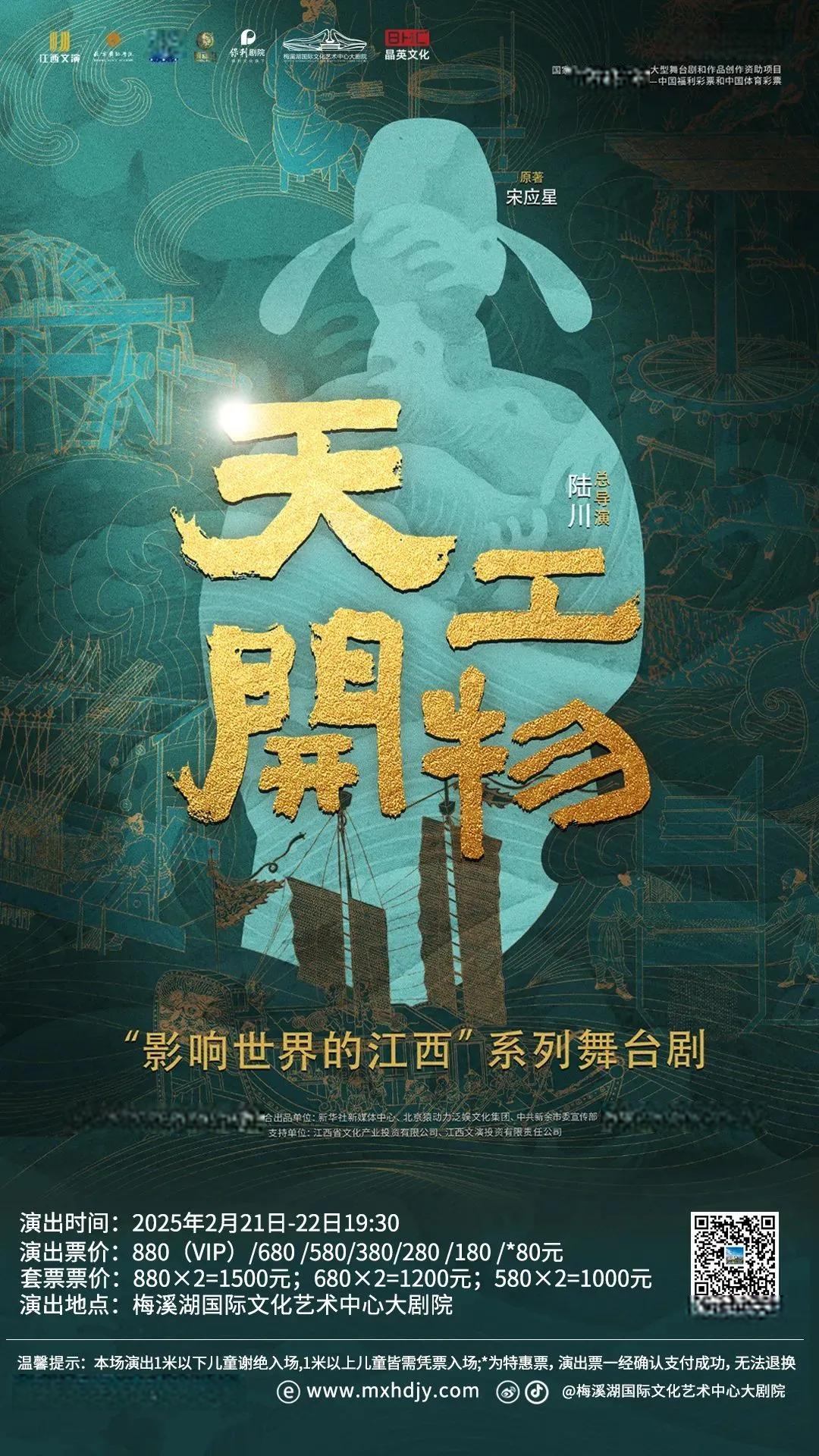

2月21日-22日,讲述明代科学家宋应星研究古代农业、手工业科技工艺的舞剧《天工开物》即将来到长沙梅溪湖大剧院演出。此前,该舞剧在上海、北京、杭州、南昌等11城连演25场,以其优雅婉转的舞蹈、美轮美奂的舞美设计吸引了3万多观众,一时好评如潮。

宋应星是谁?

明万历十五年(1587),宋应星出生于江西省南昌府奉新县北乡。

宋家是当地的名门望族。宋应星的曾祖宋景曾担任都察院左都御史,嘉靖二十六年(1547)卒于北京,朝廷追赠为吏部尚书,宋景父宋迪嘉、祖父宋宇昂也被荫封为同样的官阶,号称“三代尚书”;宋应星的族叔宋国华、宋国华之子宋应和、宋应和之子宋一贞均在明代及进士第。

宋应星从小就很聪明。据说他“少灵芒,眉宇逼人”,“数年能韵语”。七岁,宋应星与兄长宋应昇入家塾学习。老师规定每个学生每日清晨要读生文7篇,然后背熟。据说一日宋应星起迟,而宋应昇已将文章背熟。老师责问应星,但他却能脱口成诵,问其故,则称他醒来时听兄长背文,“听一过便熟矣”。

万历三十年(1602),十五岁的宋应星考入奉新县县学。求学期间,除了研读应对科举考试的四书五经、历代史书外,他还熟读诸子百家,对科学与技术的兴趣尤为浓厚,如天文学及历法、乐律、语言文字之学、诗学、绘画等。当时,李时珍的著作《本草纲目》刚出版,宋应星对此书研读颇深,后来在《天工开物》中也屡次引用《本草纲目》。

在思想上,宋应星追求务实,尊重实践,更尊崇王充、张载的学说,形成了朴素的唯物主义世界观。明末,朝政日益腐败。目睹社会重重黑暗现象的宋应星早早立下大志,要通过科举,实现济国济民的抱负。

宋应星的科举之路早期十分顺利。万历四十三年(1615),应星应昇兄弟二人赴省城南昌参加乡试。在一万多名考生中,29岁的宋应星考取全省第三,宋应昇名列第六。奉新诸生中只有他们兄弟中举,故称“奉新二宋”。

乡试的成功使二人受到鼓舞,当年秋他们便前往京师继续参加来年会试,却名落孙山。他们决定下次再试,为了作好应试准备,二人还前往江西的白鹿洞书院进修,拜在著名学者舒曰敬门下。但经过了六次进京赶考,四十五岁的宋应星也未能及第。科考的舞弊,政治的腐败,社会的黑暗,让宋应星彻底心灰意冷,彻底断绝科举的念头。

尽管最终未能取得进士功名,但六次进京的经历也让宋应星的视野大大开阔。六次来回,水陆兼程,宋应星的足迹遍至江西、湖北、安徽、江苏、山东、河北、北京等地,行万里路,见万种事。这种种见闻,日后都化为了《天工开物》最好的素材。

崇祯八年(1635),宋应星任江西省袁州府分宜县学教谕。宋应星在分宜县任教4年,这是他一生中的重要阶段,他的主要著作,包括《野议》《天工开物》等都发表于此期间。

随后近十年,宋应星陆续任福建汀州推官、亳州知州等职。但此时已经是明亡前夕,各地战乱破坏严重,社会秩序糜烂,亳州更是连升堂处都已不存在,官员多出走。宋应星虽有心重建,又捐资建立书院,但个人之力毕竟回天乏术。

崇祯十七年(1644)初,宋应星辞官返回奉新。明亡后,宋应昇宋应星本寄希望于南明,但南明政权被阮大铖、马士英等把持,排斥忠良,政权不久灭亡。清兵南下取江西。隆武二年(1646年),宋应昇服毒殉国。宋应星此后一直隐居,“抒生平学力,掞摛文藻。” 在贫困中度过晚年,拒不出仕。

《天工开物》的命运

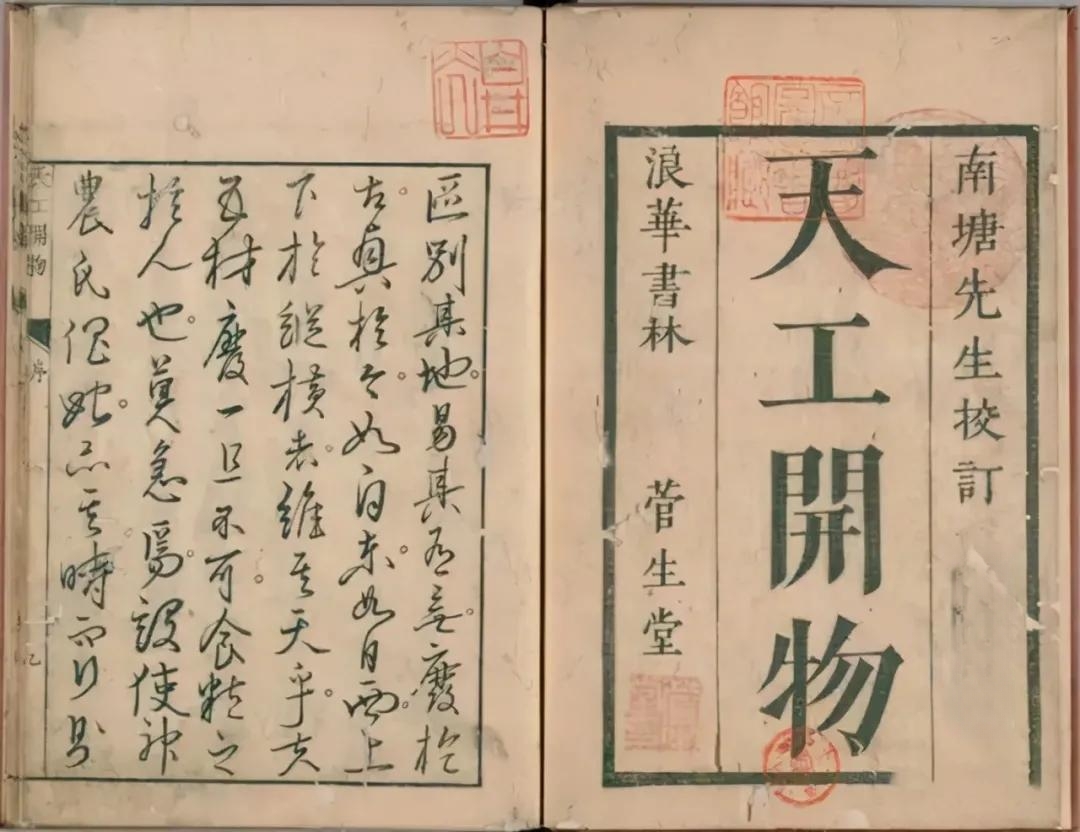

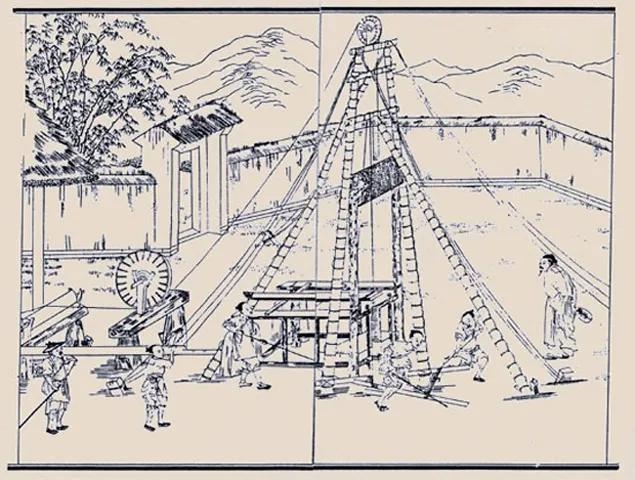

《天工开物》到底是一本什么书?简单说来,它就是一本“技术百科全书”,历史上第一次全面、系统地记述了明以前农业和手工业领域内的生产技术经验。

“天工开物”四字丁文江、潘吉星、李约瑟等学者各有解释,但主要含义都是强调人力对自然界万物的开发与利用。《天工开物》共有18章,分上、中、下三卷,经精确统计,共85754字,插图123幅,上卷有六章,中卷七章,下卷五章。

上卷分《乃粒》(水稻、小麦等谷物种植技术)、《乃服》(养蚕及丝织技术)、《彰施》(植物染料及染色技术)、《粹精》(谷物收割及加工技术)、《作咸》(盐产地及制盐技术)、《甘嗜》(甘蔗种植及制糖技术)六章。中卷有《陶埏》(陶瓷制作技术)、《冶铸》(铜铁铸造技术)、《舟车》(车辆结构及使用)、《锤锻》(铁器、铜器锻造技术)、《燔石》(石灰、采煤、硫磺烧炼等技术)、《膏液》(油脂提炼技术)及《杀青》(造纸技术)七章。下卷有《五金》(冶金技术)、《佳兵》(冷兵器及部分火器制造技术)、《丹青》(朱砂和烟墨研制)、《曲蘖》(酒曲制造)及《珠玉》(珍珠、宝石、玉开采)五章。

从《乃粒》开始以《珠玉》殿后,是作者的有意安排。前者与民食有关,至为重要,故列于全书之首,后者无关国计民生,故置于书尾。作者解释说:“卷分前后,乃贵五谷而贱金玉之义。”每章首都有“宋子曰”一段作为引言,对该章内容作提要性叙述,接下是正文,各章正文末尾附以有关插图。

宋应星为什么要创作这本书?

正如三百年后鲁迅“学医救不了中国人”的思想转变,明中期以后,一方面是社会矛盾不断上升,明朝统治者的昏聩无能,无休止的党争,贪婪之风盛行,政府运作无力;另一方面是生产技术的不断进步,资本主义萌芽的出现和西方文化、科技的传入,使得一部分知识分子开始清醒地认识到“科举救不了中国人”,反对理学的空谈,提倡经世致用的实学。除宋应星外,李时珍(《本草纲目》)、潘季驯(《河防一览》)、徐光启(《农政全书》)、徐霞客(《徐霞客游记》)等都是其中的代表。

从“奉新二宋”到六考不第,宋应星在《天工开物》序言中写到:“此书于功名进取毫不相关也。”这正是他内心深切的感慨和批判。

在明末国破家亡之际,宋应星带着对时局的紧迫感,靠一己之力把中华民族先进的科学技术汇聚在一本书里,可谓一个时代的逆行者。

十七世纪末期,《天工开物》传到日本,被翻译成日文,引起了日本人的高度重视。通过学习中国古代的农工生产技术和经验,日本农工生产技术和科学得到了大幅度提高。特别在明治维新时期,更是显示了它对日本生产发展、经济起飞的巨大作用。自此之后,日本对《开工开物》的研究就没有停止过。

十八世纪,《天工开物》传到欧洲,后又传到了美国,依然受到学者们的高度重视,先后将其部分内容翻译成法、英、俄、德、意等国文字并出版。二十世纪八十年代,美国宾夕法尼亚州立大学教授任以都、孙守全将全书译成英文并出版。

“墙内开花墙外香”,和国外的大放异彩不同的是,《天工开物》在国内却受到了冷遇,乾隆四十七年(1782)编纂《四库全书》时却未收入该书,此后民间也无人坎坷出版,一度湮没近三百年之久,后人只能在《古今图书集成》中见到一些该书的部分内容。直到民国,才由才由中国地质事业的奠基人之一、地质学家丁文江辗转找到。

一本如此有价值的书为何消失这么久?有学者认为,可能是因为兄长宋应昇《方玉堂集》,宋应星友人陈弘绪等人的一些著作有反清思想,株连到宋应星本人,更何况他的《野议》、《天工开物》等书本身也有反清思想,因而被官方排斥。也有学者认为,明清时期,“万般皆下品,惟有读书高。”读书人认为科举高于一切,认识不到《天工开物》的重要价值。总之,《天工开物》的一度堙灭不能不说是我们民族文化的一次遗憾。

从《天工开物》到舞剧《天工开物》

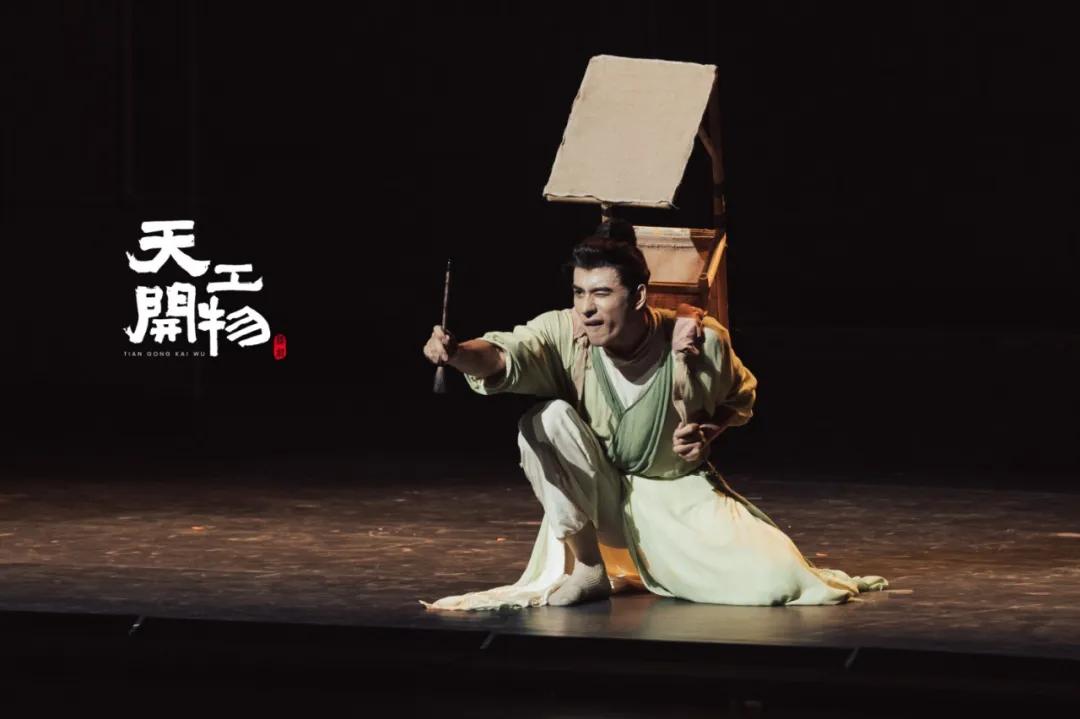

300年后,大明逆行者宋应星的人生起伏,《天工开物》的命运,都不再是冰冷的文字,而是化为了鲜活的舞台光影,闪耀着一种热烈、滚烫的精神。

这部以明代科学家宋应星及其巨著《天工开物》为题材的舞剧,不仅通过舞蹈艺术重现了中国古代劳动人民的智慧与创造,更将宋应星那份执着与深沉的民族精神淋漓尽致地呈现给了观众。

全剧以“赶考”“大考”“著书”“山河”等篇章为线索,展现了宋应星科考六次落榜后,潜心研究中国古代科技工艺的经历。

第一章:赶考

宋应星、其兄宋应昇、挚友涂绍煃,明朝万历年间江西举人。风华正茂的书生们,共赴京城会试,矢志唯嵬科高第,欲以功名耀门楣。宋应星被途中所遇耕种、酿酒等场景深深吸引,技艺之精湛,人力之伟大,皆深深触动其心弦,直到若隐若现的京城出现在眼前……

第二章:大考

会试将临,全国英才遍布京都,页页圣贤之言,如宫墙高耸,如命运之壁。众书生齐聚贡院,开始改变命运的书写。放榜之日,天门乍启,榜文张挂,瞬息间命运兜转。宋应星历经六次京城会试,次次虔诚赴试,却次次未能得志。四十五年落第人生,四十五载人生落第……

第三章:著书

回首前尘,半生岁月尽付科举,命运辗转,所求皆空,如困于牢笼。织娘牵动丝线,应星心弦颤动,忍不住记录。兄长挚友质疑之声,曾经壮志今何在?田埂工坊,埋首“机巧”间。国家危难,忧心忡忡,前路漫漫,直到那一刻的来临……

第四章:山河

书成于乱世,铁马金戈之下,大地生灵涂炭。昔日工匠百姓之安居乐业,已成为过眼云烟。将士、工匠、百姓节节败退,终究难挽国破家亡的命运。一生相伴兄长与挚友……

舞剧《天工开物》由总导演、编剧陆川,总编导高燕、孟可,作曲吕亮,服装设计阳东霖,舞美设计罗亚卓,视觉设计包尔温等国内顶级创作团队倾情打造,杰出青年舞蹈演员担任主演,讲述明朝科学家宋应星人生故事,自江西、厦门、南京、武汉、成都、杭州巡演以来,场场满座,好评如潮!

总导演、编剧陆川是执导《可可西里》、《南京南京》、《王的盛宴》、《我们诞生在中国》等优秀电影的国际知名导演。

为什么选择宋应星?为什么选择《天工开物》?对主创团队来说,这是一次如同既定命运般的必然相遇与感动。

“我踏上江西这片古老的土地,邂逅了《天工开物》这本著作及其作者宋应星。这次相遇,让我感触良深。”

“宋应星身上承载着科学的精神,为这个国家民族的科技传承,付出长期而孤寂的努力,在明朝国破家亡之际,靠一己之力把中华民族先进的科学技术汇聚在一本书里,他是一个时代的逆行者。我渴望探寻他灵魂深处那股力量,也希望《天工开物》能够激励更多的人,特别是青年和少年们,激发他们对科学的热情与追求。”

“这部作品是我真正意义上的第一部舞台剧作品,我会倾尽全力把它当作自己作为一个创作人的生涯中,至关重要的一部作品去对待。”

——总导演、编剧陆川

扫一扫海报二维码即可跳转购票链接

参考资料

1.潘吉星著. 宋应星评传[M]. 南京大学出版社, 2011.

2.(明)宋应星著. 天工开物译注[M]. 上海古籍出版社, 2016.

3.徐钟济著. 宋应星传[M]. 香港艺坛出版社, 2010.