今天,咱们来掰扯掰扯上古传说中的四个“凶兽”。大脸怪友情提示,本期视频后半部分会开一个脑洞,敬请诸君耐心看到最后。

四凶之谜

所谓“四凶”,分别指的是穷奇、浑敦、饕餮和梼杌,不过它们究竟是四个上古凶兽,抑或是四个恶人或是氏族,一直以来都是一个谜。咱们今天就从古籍记载中寻找蛛丝马迹,试图来解开这个千古之谜,以及它背后可能隐藏的故事。

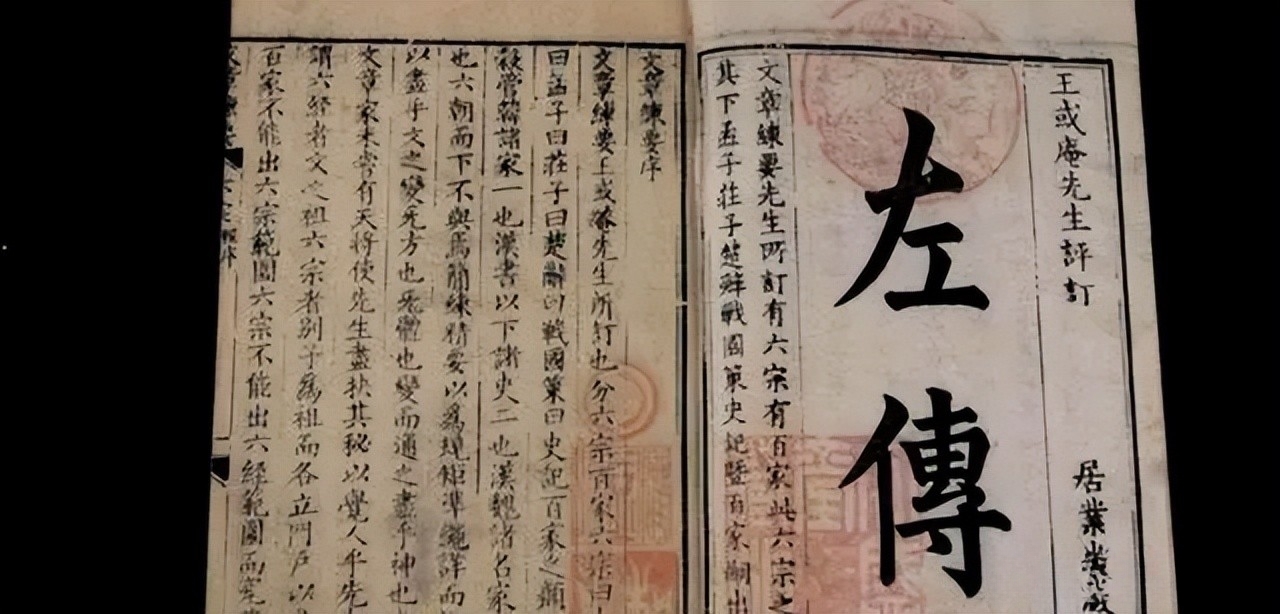

春秋时期的编年体史书《左传》中说:舜臣尧,宾于四门,流四凶族浑敦、穷奇、梼杌、饕餮,投诸四裔,以御魑魅。

意思是说,上古尧为帝舜为臣时,曾经将四凶流放到“四裔”,去抵御“魑魅”。这是四凶同时出现的最早记载,其中提到的“四裔”、“魑魅”是什么,我们后面会详细解释。那么,《左传》中所谓的“四凶”究竟是什么?它们又为什么要被流放呢?这就要从“四凶”的身世开始说起。

“四凶”中资历最老的是穷奇,早在上古奇书《山海经》中就有关于它的记载。《海内北经》中说:穷奇状如虎,有翼,食人从首始,所食披发。

意思说穷奇长得像有翅膀的吃*人老虎,它吃*人是从头部开始,而且它所吃的那些人都是披散着头发的。穷奇很明显是一个凶兽的形象,而且吃*人的方式很特别。

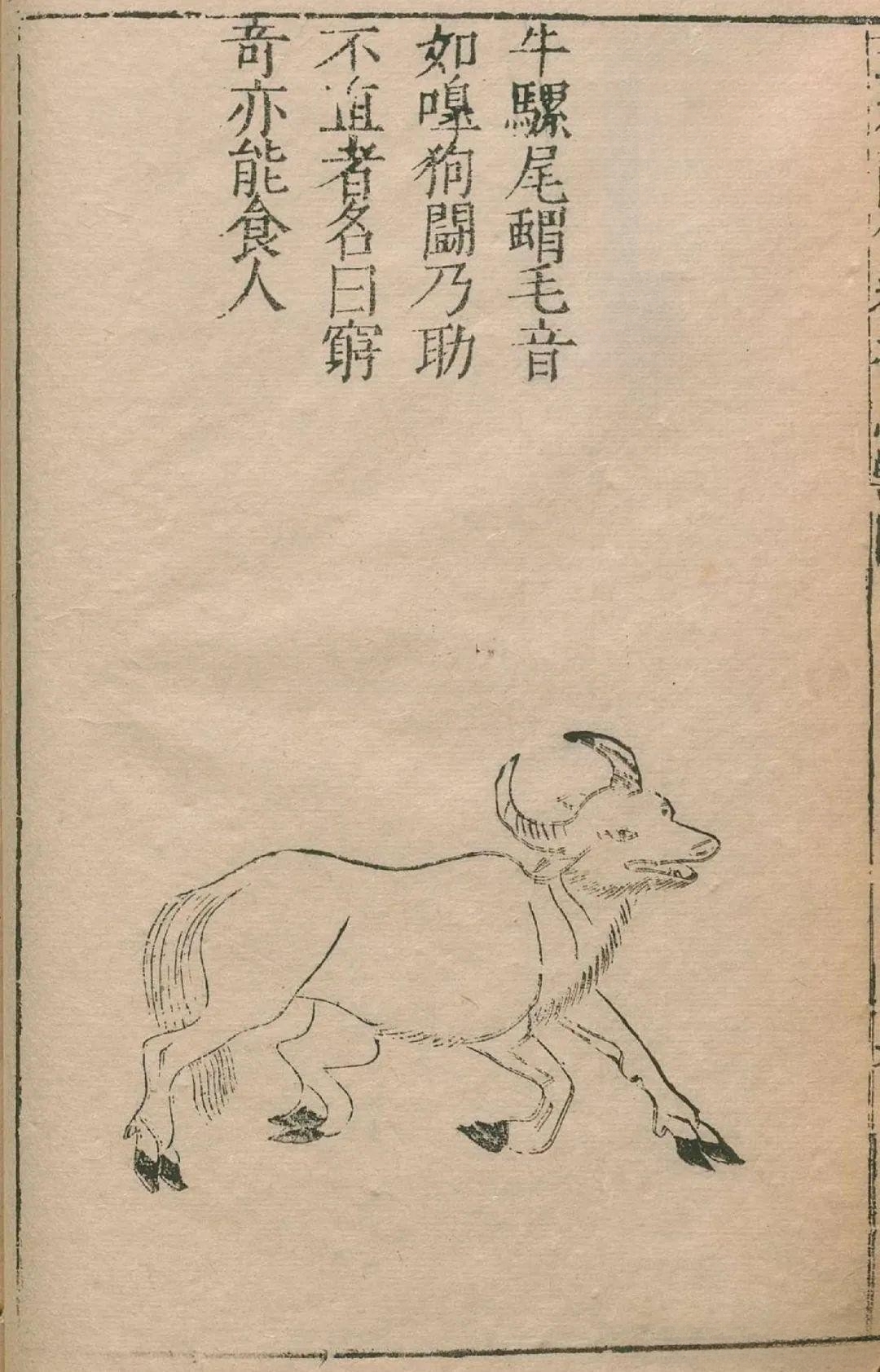

在《山海经-西山经》中也记载了穷奇,但有着完全不同的形象,原文是这么说的:邽guī山……其上有兽焉,其状如牛,蝟毛,名曰穷奇,音如嗥狗,是食人。

大意是说,邽山上有一种形状像牛、但毛像刺猬的怪兽,叫做穷奇,它的声音像狗在嚎叫,吃*人。这两处记载的行文区别是比较明显的:西山经中的穷奇写实性更强,更接近于真实的动物;而海内北经的穷奇则有想象的痕迹,更像是一种神话传说。直到汉朝时,人们对于穷奇的形象仍然存在这两种不同的认知。

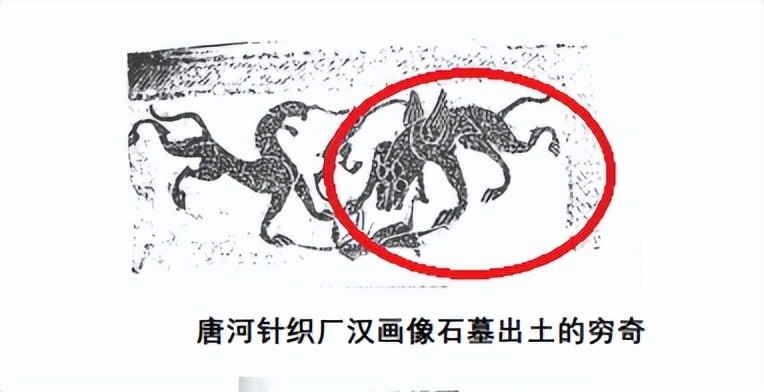

比如说,唐河针织厂汉墓出土的一幅穷奇噬食鬼魅图中,刻绘有一虎、一熊和穷奇。其中肩有双翼、正张口吞食匍伏在地上的鬼魅的就是穷奇,这很显然是《山海经-海内北经》描绘的形象。

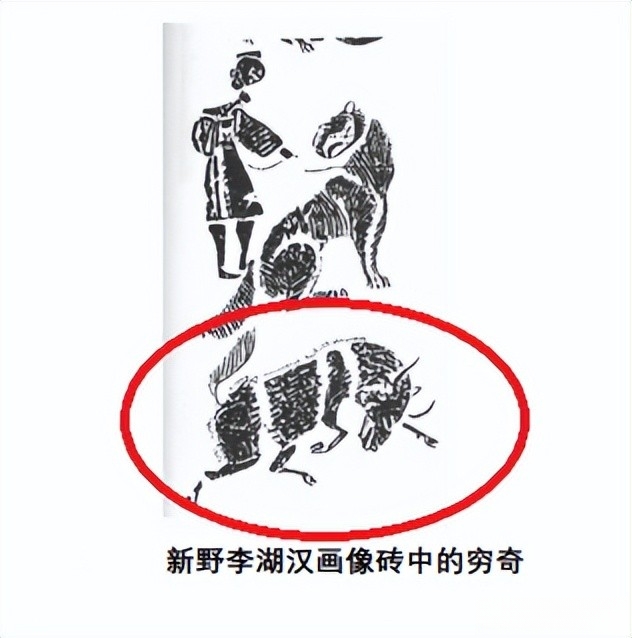

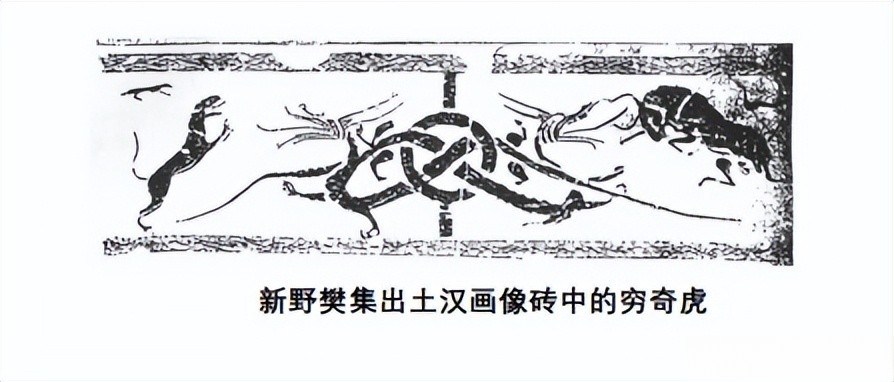

而在新野李湖出土的汉画像砖中的穷奇,则是一头身上长满了刺猬毛的牛形象,这明显来自于《山海经-西山经》。值得一提的是,穷奇上面牵着老虎的人就是门神鼻祖“神荼和郁垒”中的一位,传说他们二位在万鬼所出入的度朔山上,牵着一只饿虎镇守鬼门。凡是生前作恶多端死后魂无所归、变成了“厉鬼”“恶鬼”的,都会被这二位神人用苇草制成的绳子五花大绑,扔去喂老虎。

那么问题就来了,捉鬼的神荼郁垒出现在汉墓画像石上尚能理解,吃人的凶兽穷奇为什么也出现在上面呢?

《后汉书·礼仪》中说 :“穷奇、腾根共食蛊”。

在汉代神话中有十二种神兽,它们各司其职分别吃掉天下所有的妖魔鬼怪,其中就有穷奇。穷奇与腾根一起,以一种叫做“蛊”的疫鬼为食。所以汉代人把穷奇刻在画像石上,是希望能够驱逐疫鬼。穷奇为什么从凶兽变成了神兽呢,大脸怪在往期穷奇视频中详细介绍过,有兴趣了解的朋友们可以移步到主页观看。

四凶中最不为人知的,非梼杌莫属。在《左传》以前,至今还没有发现关于这只凶兽的记载。比《左传》稍晚的《国语·周语上》中倒是提到了梼杌,原文是这么说的:“商之兴也,梼杌次于丕山。”意思是说:商朝兴起的时候,梼杌出现在丕山。文中对梼杌没有一个字的描述,不过从《国语》的上下文来看,梼杌非但不像是凶兽,反而似乎代表了某种祥瑞。

“梼杌”的“梼”字,意思是刚木、木材坚硕的树;而“杌”字是树木没有枝丫的意思。“梼杌”直译过来就是没有枝丫的坚硬刚木,这不得不让人想到一种现在不常见,但是以前可能家家都有的东西——棒槌。众所周知,棒槌还有一个意思,指很笨、不开窍的人。那么远古时的“梼杌”是否可能也有这层意思呢?

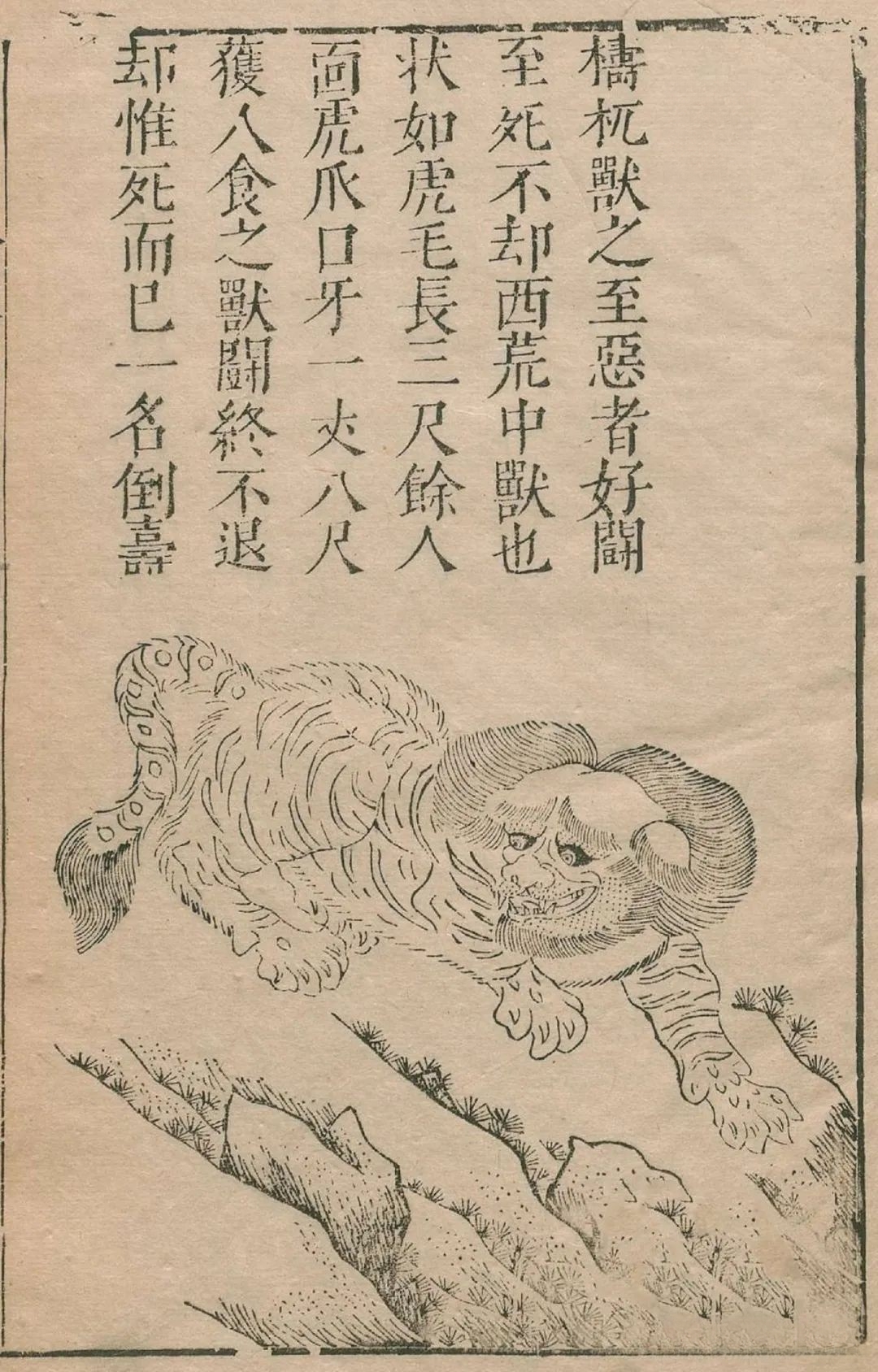

后来直到不早于汉代成书的《神异经·西荒经》中,才有了对梼杌的外形记载,原文是这么说的:西方荒中,有兽焉,其状如虎而犬毛,长二尺,人面,虎足,猪口牙,尾长一丈八尺,搅乱荒中,名梼杌。

梼杌变成了一个虎身虎足、身披狗毛、人脸猪牙,身长只有半米都不到、却拖着一条四米多长大尾巴的奇异怪兽。

四凶中的浑敦,则有可能完全是个误会。《山海经-西山经》中记载过一个名气很大的神兽,叫做帝江,原文中说它:有神鸟,其状如黄囊,赤如丹火,六足四翼,浑敦无面目……

因为一句“浑敦无面目”,所以从郭璞给山海经作注开始,就认为帝江就是浑敦。但是原文中的浑敦很明显是个形容词,表现帝江无面无目的混沌状态。引起这种误解还因为《庄子·应帝王》中,曾讲述过一个倏忽凿浑沌的创世故事,其中创世神之一的浑沌就没有面目七窍,与西山经中的“浑敦无面目”恰好吻合,大脸怪只能说,这真的可能只是一个巧合。

同样是到了《神异经·西荒经》中,才有了浑敦的详尽记载,原文是这么说的:昆仑西有兽焉,其状如犬,长毛四足,似罴而无爪……名为浑沌。

这里的浑敦是一个长得像狗又像熊的长毛怪物,可见也并不是《山海经》中的帝江,佐证了我前面的分析。

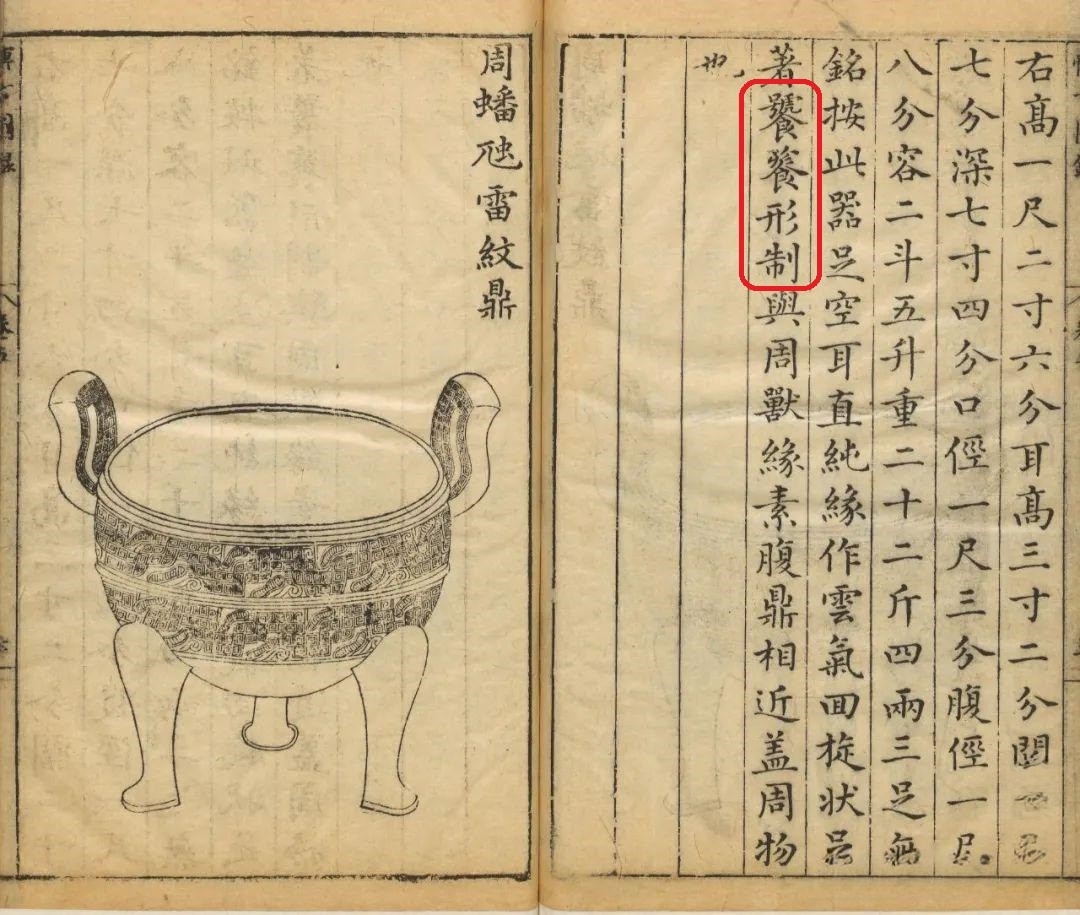

饕餮是四凶中知名度最高的,但和梼杌、浑敦一样,在《左传》之前也没有关于它的记载。两百年后的《吕氏春秋.先识览》中提到了饕餮,原文说:“周鼎著饕餮,有首无身,食人未咽害及其身,以言报更也。”而就是因为这句话,宋代的金石学著作《宣和博古图》非常肯定地把“饕餮”与商周青铜器上的兽面纹画上了一个等号。自此以后,“饕餮纹”开始名扬天下。关于饕餮纹的误解,大脸怪也曾经在往期饕餮视频中详细介绍过,这里就不再赘述了。

晋代的郭璞认为《山海经·北山经》中的狍鸮就是饕餮,这个说法对后世影响不小,但也只是郭璞的一家之言。原因是后来的《神异经》中,有饕餮的一段记载:饕餮,兽名。身如牛,人面,目在腋下,食人。

郭璞应该是看到了这句话,并且将饕餮“人面、目在腋下”与狍鸮“其状如羊身人面,其目在腋下”相附会,完全忽略了饕餮“身如牛”,而狍鸮“其状如羊”、“虎齿人爪”这些明显的区别,强行进行关联,这显然是缺乏说服力的。

总而言之,在《左传》之前,除了穷奇是《山海经》中有明确记载的凶兽之外,其余三位的凶兽形象都是在《左传》之后才陆续形成的,集中并且完整的出现,是在不会早于西汉的《神异经》里,这期间至少相隔了百余年。也就是说,我们称最初的“四凶”为四个凶兽是不能成立的,它们原本指的其实是人,在后世的神话演变中才变成奇形怪状的凶兽。既然是人,我们来看看《左传》中是怎么描述他们的。

《左传-文公十八年》:昔帝鸿氏有不才子,掩义隐贼,好行凶德,丑类恶物,顽嚚不友,是与比周,天下之民谓之‘浑敦’。

少皞氏有不才子,毁信废忠,崇饰恶言,靖谮庸回,服谗蒐慝,以诬盛德,天下之民谓之‘穷奇’。

颛顼氏有不才子,不可教训,不知话言,告之则顽,舍之则嚚,傲很明德,以乱天常,天下之民谓之‘梼杌’。

此三族也,世济其凶,增其恶名,以至于尧,尧不能去。

缙云氏有不才子,贪于饮食,冒于货贿,侵欲崇侈,不可盈厌,聚敛积实,不知纪极,不分孤寡,不恤穷匮,天下之民以比三凶,谓之‘饕餮’。

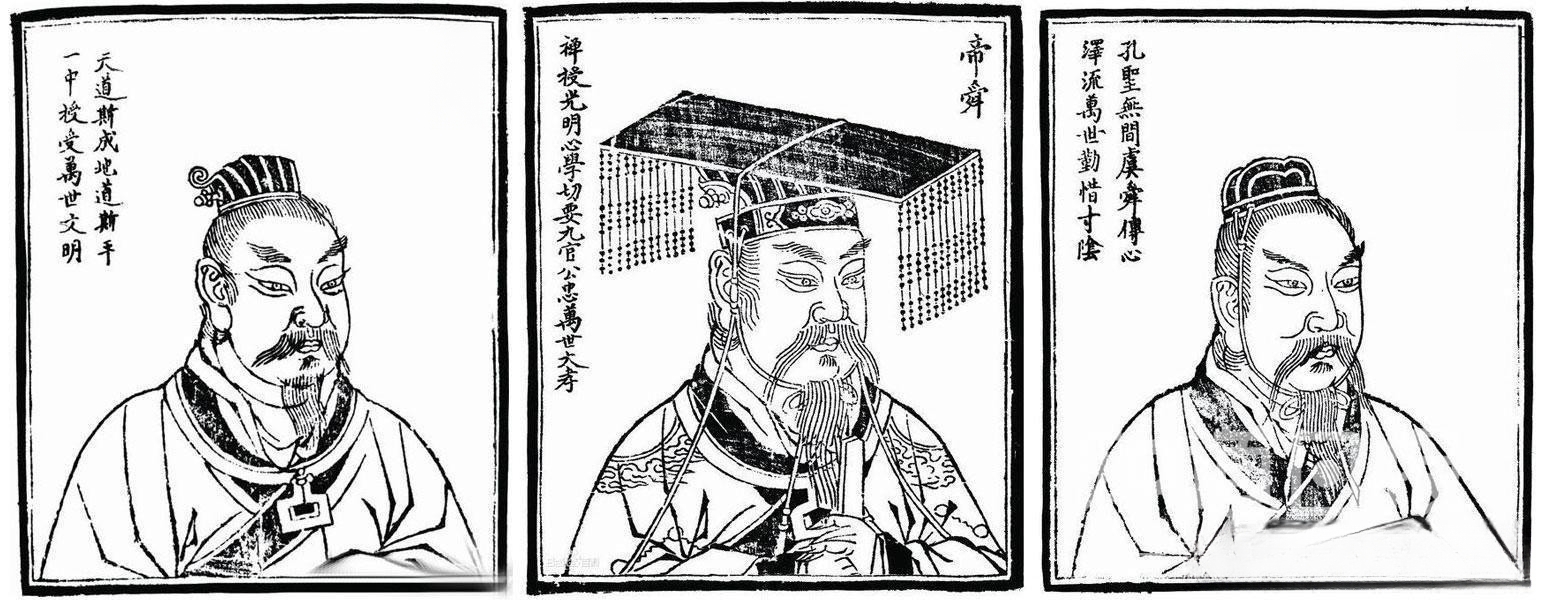

《左传》中说浑敦、穷奇、梼杌、饕餮分别是帝鸿氏、少皞氏、颛顼氏、缙云氏的“不才子”。所谓“不才子”,如果简单理解就是我们现在常说的“不肖子孙”。帝鸿氏一般认为是黄帝,少皞氏就是东夷的少皞,颛顼氏是黄帝直系五帝之一,缙云氏一说是黄帝一说是炎帝的苗裔。这个阵容在上古神话中不能说豪华,只能说是天花板;这些不肖子孙都不能称其为官二代,堪称是神二代。

《左传》中列举了这些神二代的种种劣迹恶行,并说四凶之名是“天下之民”送给他们的,可见这些称号是百姓根据他们的德行而起的外号,名字本身就透露了四凶各自的特点,并非浪得虚名。

那么问题又来了,尧帝时舜将这些神二代们流放到“四裔”去抵御“魑魅”,其背后又有怎样的故事呢?

四凶御魅

魑魅魍魉可能是华夏最早对于鬼怪幽灵的专门称谓,这四个字是三类鬼怪的总称,分别是“魑”、“魅”和“魍魉”。“魑”、“魅”指的是山林之鬼怪,而“魍魉”则指的是水中之鬼怪。魑魅魍魉最早来自于《左传·宣公三年》,原文说:“故民入川泽山林,不逢不若。螭魅罔两,莫能逢之”

这句话的背景是当年楚庄王问鼎时,周大夫王孙满的回答:夏禹之时用青铜铸造九鼎,把天下万物的形象都铸造在鼎上,这样百姓认识神物和鬼怪后再进入山林湖泽时,魑魅魍魉那些害人的鬼怪就不会再遇到了。

杜预

魏晋时的杜预在注解《左传》时说:“螭魅,山林异气所生,为人害者。”

更具体地说,“魑”是生活在山林中,体型庞大、善于伪装,经常隐蔽在路边等待行人,一旦遇到后就会立即上前抓住并吃掉的怪物;“魅”是山林中经常幻化成美人,一旦有人前来就会将人困住的树怪。

所谓四裔,简而言之就是居住在文明世界的边缘地带的人们,他们既与中土有着千丝万缕的关系,但是又远离权力的中心,用后来的话说就是“戍边”。神二代们居然被发配戍边,去抵御那些鬼怪“魑魅”,这究竟是为什么呢?从历史的资料来看,这背后似乎是一场轰轰烈烈的政*治变.革。

帝尧所在的时期并不太平,这从很多上古神话中就能窥斑见豹。据《淮南子》记载,羿射十日的神话就发生在帝尧时期。《淮南子·本经训》中的原文是这么说的:尧之时,十日并出,焦禾稼,杀草木,而民无所食。猰貐、凿齿、九婴、大风、封豨(封狶)、修蛇,皆为民害。

十日并出的时候,老百姓不仅没有吃的,还要遭受各种凶兽的肆虐,其悲惨程度可想而知。这就有了后来羿射九日、除六害的著名神话传说。

除此之外,帝尧时期还爆发了危害巨大的洪水,这在《史记》和《尚书》中都有记载。既有洪水、又有干旱,还有各种凶兽,用“水深火热”来形容当时百姓的生活毫不为过。上古神话的背后常常隐藏了真实的历史,说明帝尧时期的治理很可能是混乱的,从古籍的记载来看,这种混乱并非完全是帝尧的问题,他有自己的苦衷。

《左传》中说,当年高阳氏颛顼的时候有“八恺”,高辛氏帝喾的时候有“八元”。所谓“八恺”和“八元”,其实是颛顼和帝喾时贤明能干、享誉盛名的十六个氏族,但是这些氏族到了尧帝时却无法得到起用。我们结合前面讲过的四凶不难推测,实权应该是被这些神二代们掌握着,但他们要么自私贪婪、要么冥顽不化、要么毁信废忠、要么好行凶德,华夏部落联盟如果是这样的一群人在管理,其结果可想而知。

无奈之下,帝尧需要一场彻底的政*治变*革,而那个最关键的人就是舜。舜由下而上进行的改*革,得到了帝尧的顶.层支持,尸位素餐的神二代们被流放戍边,贤士能人得到了启用。一场从用人唯亲到用人唯贤的大变.革取得了成功,帝尧为了保留胜利的果实,流放了自己不成才的儿子、同时也是自己帝位的继承者丹朱,禅位让贤于厥功至伟的舜,一段君贤臣忠的佳话从此流传千古。

这几乎是一个逻辑完整、毫无瑕疵的美好故事,诸君如果认为这就是本期视频的脑洞,那就错了,精彩的大戏这才刚刚开始。

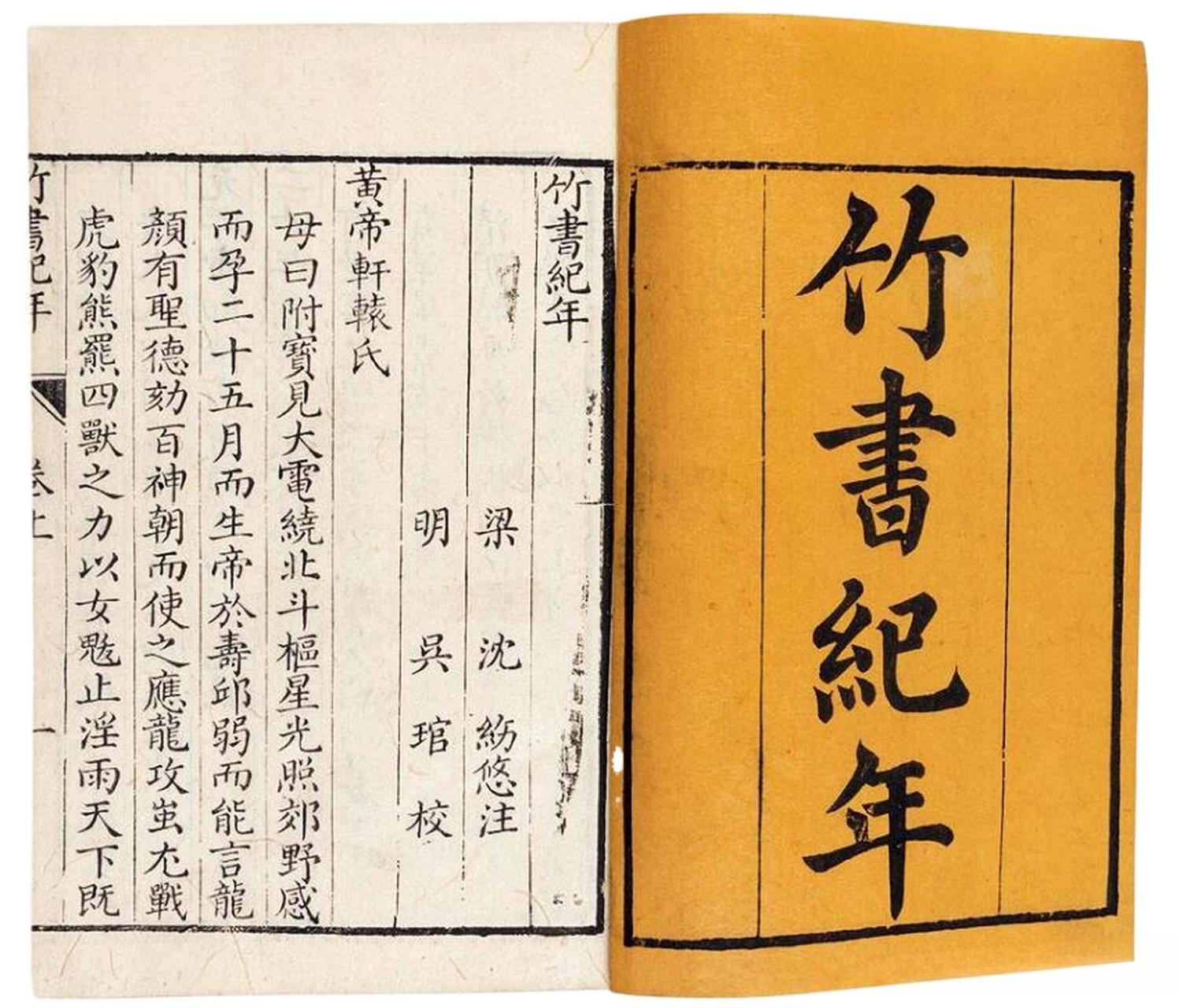

西晋太康二年(281年),一群盗墓者挖开了位于河南汲jí县战国时期魏襄王的墓,他们从墓中盗掘出了大量的竹简,这些竹简后来被官府收缴并由学者整理成册,形成了一本编年体通史叫做《汲冢纪年》,也称《竹书纪年》。

《竹书纪年-五帝纪》中的一段记载,可谓是一个震碎三观的晴天霹雳,原文是这么说的:“昔尧德衰,为舜所囚也。舜囚尧于平阳,取之帝位……复偃塞丹朱,使不与父相见也”。

这段话记载了舜通过把尧囚禁在平阳、驱逐尧的儿子丹朱不让他们父子相见,并最终夺取帝位的过程。这与《史记·五帝本纪》中“尧知子丹朱之不肖,不足授天下,于是乃权授舜”的记载大相径庭。如果,请注意我说的是如果《竹书纪年》中的记载是真实情况的话,那么四凶御魅则会有一个全新的解读。以下部分观点不见于任何古籍记载,是大脸怪根据现有资料所进行的逻辑推测,如有雷同纯属巧合。

唐代张守节的《史记正义》中说:驩兜,浑沌也。共工,穷奇也。鲧,梼杌也。三苗,饕餮也。

而在《尚书·舜典》中则说得更清楚:“(舜)流共工于幽州,放欢兜于崇山,窜三苗于三危,殛鲧于羽山,四罪而天下咸服。”

这样不仅明确了“四凶”的具体身份是驩兜、共工、鲧和三苗,而且连放逐“四裔”的地方也确定了。有人物、有地点、有事件,构成了一个完整故事的基本要素,接下来需要的就是“冲突”。

根据《尚书》中的记载,舜流放四凶是在尧禅让之后,如果采信《竹书纪年》中的记载,那就是舜囚禁尧于平阳之后。那么,舜在发动政*变之后发生了什么呢?

《淮南子》中说:舜之时,共工振滔洪水,以薄空桑。

共工发动了大洪水,以至于“江淮通流,四海溟涬”,老百姓只能爬到丘陵和树上来躲避洪水。共工犯了巨大的错误,成了人.民的公敌。但是首要解决的事情是治水,于是鲧登场了。《山海经》海内经中说:洪水滔天,鲧窃帝之息壤以堙洪水,不待帝命。鲧本来有心治水,但是他却犯了一个巨大的错误:偷窃“帝之息壤”去堵塞洪水,而且还失败了。

“四凶”中的共工和鲧都因为洪水犯下了大错,注定了最终被流放驱逐的命运,那么其余的两位呢?

经过很多学者的考证,驩兜其实就是丹朱。《尚书》和《荀子》中都有尧伐驩兜的记载,尧又为什么会去讨伐自己的儿子呢?如果尧被舜囚禁起来的话,这就很好解释了:舜以尧的名义去讨伐驩兜,目的是消灭帝位的最有力竞争者,而真正的执行和发动者是舜。结局很明显,驩兜失败了,同样落了个被驱逐流放的下场。

而三苗的问题则要简单的多,因为舜掌权的过程中,他是明确的反对者。《山海经》中曾对三苗有过记载,郭璞对其作注说道:“昔尧以天下让舜,三苗之君非之”。非之就是坚决地反对,这也招致了舜对三苗的讨伐,著名的“舜伐三苗”就是因此而起。舜打败三苗之后,将他们驱逐到了三危山,也就是今天的陕西甘肃交界地带。

至此,舜完成了对于政*变后四股反对力量的讨伐和驱逐,并美其名曰“四凶御魅”。鲧最终被舜命令祝融杀死在了羽山下,神话中鲧死后去到了羽山下的深渊之中,化成了一只“三足鳖”,古籍中称其为“黄能”;共工则一直到大禹时期发动的“禹攻共工之战”后,才被彻底削弱。自此,上古四凶的故事最终落下了帷幕。

大脸怪再次友情提示,本视频中部分的推测内容,不见于任何古籍记载,只是作者本人的虚构,请仅仅作为神话故事了解。以上就是本期视频的全部内容。

喜欢上古神话故事的朋友们,可以关注我的上古神话那些事系列文章和视频,我是只说自己观点的大脸怪,谢谢您的观看,再见!