朱元璋的明孝陵为何至今六百多年都没有人敢盗挖?其中有何原因?

明朝开国皇帝朱元璋的陵墓——明孝陵,是一座历经600多年却从未被盗掘的帝王陵寝。在中国历史上,几乎所有的帝王陵墓都未能逃脱被盗掘的命运,即便是清朝皇陵这样年代较近的陵墓,也大多遭到了严重破坏。更令人惊讶的是,明孝陵不仅在战乱频繁的明清之际安然无恙,就连太平天国运动和抗日战争期间也得以完整保存。这座耗时32年建造的帝王陵寝,究竟有着怎样的特殊之处?为什么历代盗墓者都对这座藏有开国皇帝巨额陪葬品的陵墓望而却步?这其中,是否隐藏着不为人知的秘密?让我们走进这座神秘的帝陵,揭开它600余年来不曾被盗的真相。

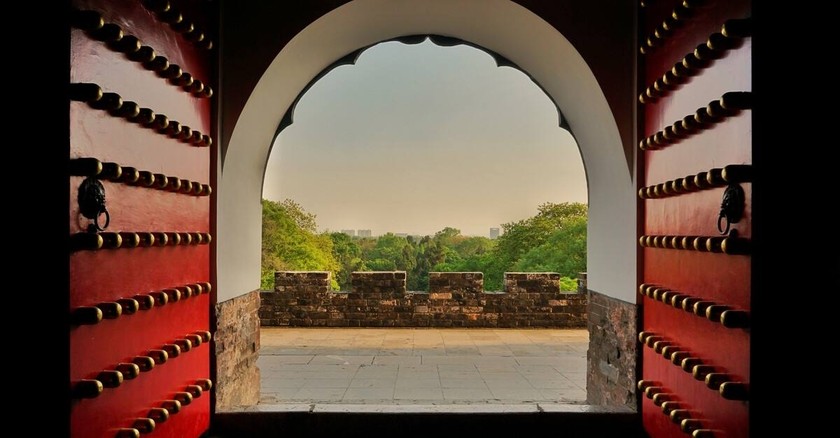

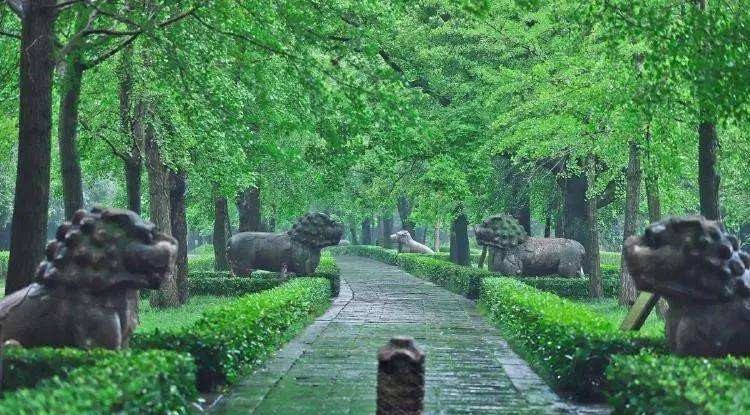

一、明孝陵的选址之道:风水与军事的完美结合

明孝陵的选址堪称中国古代帝陵选址的典范,其核心在于将传统风水理论与军事防御完美融合。洪武十三年(1380年),朱元璋派遣钦天监官员、风水大师以及军事将领组成特别勘察团,在南京周边进行了为期一年的实地考察。最终,他们选定了紫金山南麓独龙阜这一地点。

从风水角度来看,紫金山自古有"龙蟠虎踞"之称。独龙阜位于紫金山主峰东南方向,与玩珠峰、天印山等群峰形成了一个天然的簸箕形势。这种地形在风水学上被称为"藏风聚气"的绝佳宝地。更重要的是,独龙阜前方有钟山支脉环抱,形成"案山朝案"之势,后有紫金山主峰作为靠山,东西两侧有群山拱卫,恰似"左青龙,右白虎"的理想格局。

军事防御方面,独龙阜的地理位置具有得天独厚的优势。首先,它距离当时的京城保卫圈仅有七里之遥,这种"近郊"位置既方便朝廷派兵防守,又能及时得到京城卫戍部队的支援。其次,独龙阜所在区域地势险要,四周山势陡峭,特别是北面与东面的山坡角度都在45度以上,这为陵墓提供了天然的防御屏障。

更为精妙的是,明孝陵的选址还考虑到了水文因素。陵区东侧有钱家山溪,西侧有遥观河,这两条水系不仅可以调节局部气候,维持陵区生态平衡,更形成了天然的护城河作用。同时,这些水系的分布也确保了陵区不会发生积水或地下水渗透的问题。

在实际建造过程中,营建者充分利用了独龙阜的地形特点。他们将陵寝主体建筑依山而建,采用了"依山凿穴"的方式,这种建造方法不仅节省了大量人力物力,更保证了陵墓的稳固性。陵寝建筑群由南向北逐级升高,既符合"步步高升"的吉祥寓意,又在军事上形成了居高临下的优势,使得守卫人员能够轻易发现周围的可疑活动。

值得一提的是,明孝陵的选址还考虑到了区域气候特点。独龙阜所在位置冬季受紫金山阻挡,较少受到北方寒流侵袭;夏季又能享受来自长江水系的凉爽水汽,这种温和的小气候有利于陵墓建筑的长期保存。同时,该区域年降雨量适中,且山体岩石结构坚实,极大程度上降低了地质灾害的风险。

二、巧夺天工的建筑防护系统

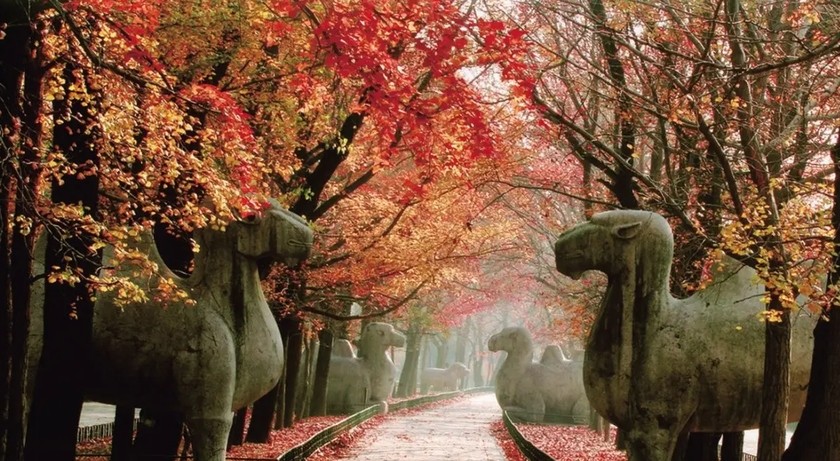

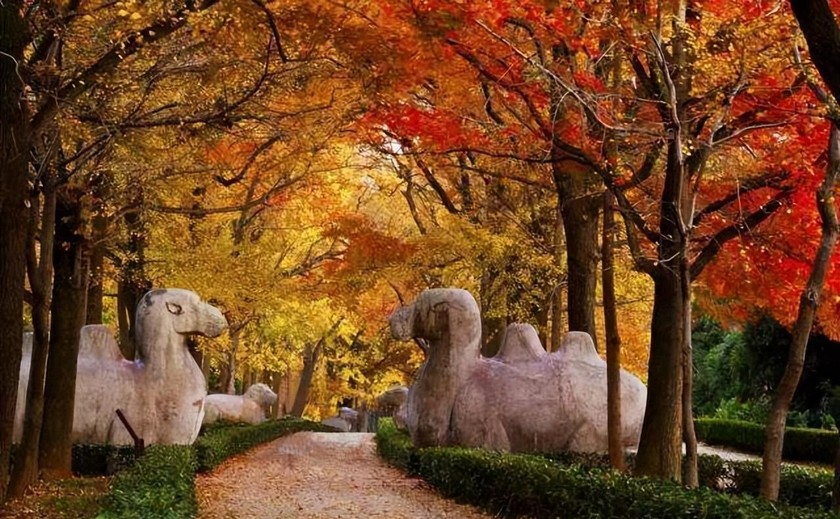

明孝陵的建筑防护系统堪称古代建筑工程的巅峰之作,其设计理念超越了当时的工程技术水平。在洪武十四年(1381年)开工之初,朱元璋就下令召集全国各地最优秀的工匠,组建了一支超过十万人的建造团队。这支队伍中包括了精通石雕、砖瓦、水利等不同领域的能工巧匠,他们将各自领域的技艺融入到陵墓的防护系统中。

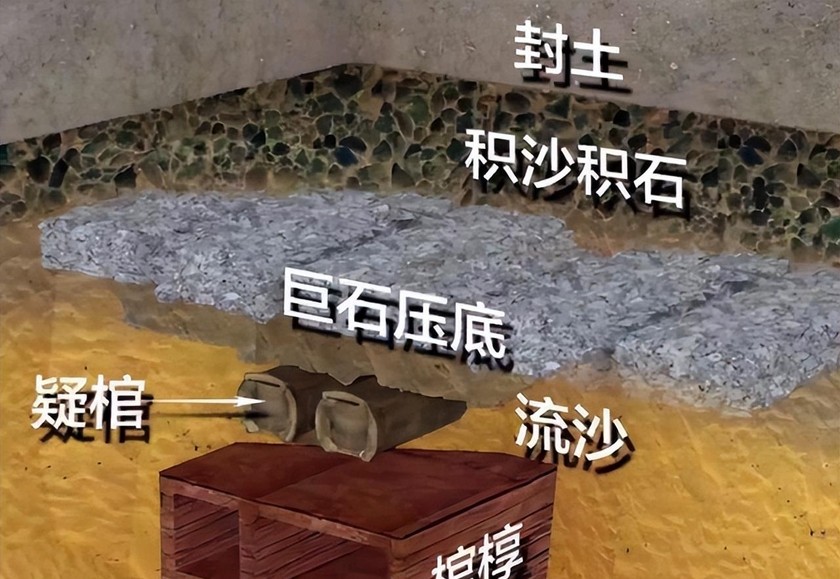

明孝陵最引人注目的是其独特的横穴结构设计。与传统帝陵采用竖直向下挖掘的方式不同,明孝陵的工匠们选择了横向凿山的方式。这种设计首先需要在独龙阜山体上开凿一个横向通道,然后再逐步向内扩展形成地宫空间。据史料记载,整个横穴的开凿过程耗时近十年,工匠们采用了一种名为"分段推进"的技术,即先开凿主通道,再逐步扩展侧室,这样既保证了工程的安全性,又确保了整体结构的稳定性。

在墓道布局方面,明孝陵采用了极为巧妙的迷惑性设计。工匠们在山体内部开凿了多条走向不同的通道,这些通道错综复杂,形成了一个类似迷宫的系统。更为独特的是,这些通道并非随意设计,而是按照特定的数学规律排列。有些通道会突然转向,有些则会出现死胡同,还有一些通道会形成环形。这种设计使得即便有人突破了外部防御,也极难找到通往地宫的正确路径。

明孝陵的机关防护装置更是独具匠心。工匠们在墓道中设置了多重机关,这些机关并非传统的弩箭或者陷阱,而是采用了更为精密的机械原理。例如,在某些关键位置设置了基于重力原理的"翻板机关",一旦触动就会引发连锁反应,导致大量石块从顶部落下。更巧妙的是,这些机关往往会与水力系统相连,形成"水机关联动"的效果。

水系防护网络是明孝陵防护系统中最为精密的部分。工匠们利用独龙阜周边的自然水系,设计了一套复杂的引水系统。这个系统不仅能够及时排出渗透的雨水,保护地宫不受潮,还能在必要时形成"水幕防护"。通过特殊设计的导水槽和蓄水池,系统能够在检测到异常时自动释放积蓄的水量,对入侵者形成阻隔。

除此之外,明孝陵还采用了特殊的建筑材料。工匠们使用了一种经过特殊工艺处理的砖石,这种砖石不仅具有极高的硬度,还能在受到撞击时发出异常的声响。这些砖石被strategically放置在墓道的关键位置,形成了一个原始的"声音预警系统"。同时,在地宫的关键结构部位,工匠们采用了"铁砂混凝"的技术,即在砂浆中加入铁屑,这种做法大大增强了建筑结构的抗破坏能力。

三、超前的科技防盗措施

明孝陵在建造过程中采用了许多超越时代的科技防盗措施,这些措施充分展现了明初工匠们的智慧。在工程开始之际,朱元璋特意从全国各地征集了精通声学、水利和建筑力学的能工巧匠,组建了专门的技术研究团队。这支团队通过反复试验和改进,最终开发出了一系列独特的防盗技术。

声学共振防护设计是明孝陵最具特色的防盗措施之一。工匠们在地宫主要通道的墙壁中,按照特定的间距埋设了青铜制成的空心柱。这些柱体的尺寸和形状经过精确计算,能够对特定频率的声波产生共振。当有人在通道中行走或者进行挖掘活动时,产生的震动会通过地面传导至这些铜柱,引发共振效应。这种共振会产生独特的低频声波,通过特殊设计的"声波导管"传递到地面的守卫岗哨处,从而实现预警功能。

在特制砖石材料的运用上,明孝陵的工匠们创造了多项技术革新。他们发明了一种特殊的烧制工艺,在普通砖坯中加入铁屑、铜粉等金属材料,经过反复煅烧后制成一种超高强度的建筑材料。这种砖不仅具有极强的抗压能力,更重要的是能在受到撞击时发出特殊的金属声响。工匠们将这种特制砖有规律地布置在地宫关键位置,形成了一个原始的"声音报警网络"。

地下暗道预警系统是另一项重要的防盗措施。工匠们在地宫周围的山体中开凿了多条互相交错的暗道,这些暗道并非用于通行,而是作为监测系统的组成部分。暗道中设置了多处"观察点",这些点位通过特殊的"光线反射系统"与地面的瞭望台相连。一旦有人试图从地下挖掘接近地宫,就会破坏这个精密的监测网络,守卫便能及时发现异常。

智慧排水防渗系统展现了明代水利工程的高超技术。工匠们在地宫周围建造了一个复杂的引水系统,这个系统不仅能防止雨水渗透,还具有防盗功能。系统中包含多个地下水库,这些水库通过特殊的机关与地宫防御系统相连。当发现入侵者时,守卫可以通过打开特定的水闸,让积水快速充满某些通道,形成天然的防护屏障。

更为精妙的是,工匠们在地宫顶部设计了一种"渗水预警装置"。这个装置由多层特殊材料组成,能够对渗水情况进行监测。如果有人试图从上方挖掘,必然会破坏这个监测系统,导致水分渗透特征发生变化。守陵人员通过定期检查特定位置的湿度变化,就能判断是否有人企图从上方突破。

在温度监测方面,工匠们利用了青铜器的热胀冷缩特性,在一些关键位置设置了温度感应装置。这些装置能够对地宫内外的温度变化做出反应,一旦出现异常波动,就会通过机械联动的方式发出警示信号。这种装置虽然原理简单,但在当时已经展现出了相当先进的技术思维。

四、严密的守陵制度

明孝陵的守陵制度堪称中国古代陵墓守护体系的典范,这套制度在朱元璋在世时就已经开始筹划和实施。洪武二十三年(1390年),朱元璋下令设立专门的守陵机构,并制定了一整套完备的管理制度。这个机构不仅涉及军事防卫,还包括了日常维护、祭祀礼仪等多个方面。

守陵人员的选拔极为严格。根据明代档案记载,守陵人员分为三个层级:守陵千户所、巡逻武士和技术工匠。守陵千户所的官员必须由皇帝亲自任命,通常选择在军中服役多年、战功显著的将领担任。这些人不仅要熟悉军事指挥,还必须精通陵寝的地形地貌。巡逻武士则由京营精锐中挑选,每人都要经过专门的训练,包括夜间巡逻、信号传递等特殊技能。技术工匠则负责陵寝的日常维护,他们大多是建造明孝陵时参与过工程的工匠后人,世代相传掌握着陵寝的技术细节。

值守制度采用了独特的"三重防护"模式。第一重是外围巡逻,由武士分成若干小队,昼夜不停地在陵区周围巡视。这些巡逻队采用"错时交替"的方式,每个时段的巡逻路线都不相同,以防被人摸清规律。第二重是固定岗哨,在陵区的关键位置设立了瞭望台和岗亭,派驻专人24小时值守。这些岗位采用四小时一轮换的制度,确保守卫人员始终保持警惕。第三重是机动巡查,由守陵千户所的精锐士兵组成,负责对可疑情况进行快速反应和处置。

信息传递系统也是守陵制度中的重要组成部分。守陵机构建立了一套完整的警报体系,包括烟火信号、金鼓示警和专门的传令兵。在晴朗的白天,守卫们使用特制的旗帜传递信息;在夜间或雨雾天气,则使用不同颜色的烟火。这些信号都经过严格编码,每种组合都代表特定的含义。同时,陵区内还设有多处暗哨,这些暗哨通过地下通道与主要岗哨相连,可以在不惊动外人的情况下传递情报。

守陵人员的待遇优厚,但管理极为严格。他们享有专门的俸禄和口粮供给,家属也可以在陵区附近居住。但同时,他们必须遵守严格的纪律。任何人擅离职守或玩忽职守,都会受到严厉处罚。更重要的是,守陵人员之间实行相互监督制度,每个岗位都有专人记录值守情况,定期向上级报告。

为了确保守陵制度的持续性,明朝还建立了完善的培训体系。新入职的守陵人员必须经过至少三个月的专门训练,内容包括地形熟悉、信号使用、应急处置等多个方面。同时,每年都会举行多次突发事件演练,测试守卫系统的反应能力。这些演练往往在夜间或恶劣天气条件下进行,以确保在各种情况下都能维持有效防守。

五、祭祀仪式的防护措施

明孝陵的祭祀活动是一项极其重要且庄严的皇家礼仪,每次祭祀都要采取严密的防护措施。根据明代实录记载,祭祀活动通常在每年清明、冬至等重要节气举行,而每次祭祀前后的安保工作往往要持续半个月之久。

祭祀期间的防护工作分为三个阶段。第一阶段是祭祀前的准备工作,负责祭祀的礼部官员需要提前十日向守陵千户所递交详细的祭祀计划,包括参与人员名单、仪式流程和具体时间安排。守陵千户所据此制定相应的防护方案,调配人手加强巡逻。在祭祀前三日,专门的检查队伍会对整个陵区进行全面排查,重点检查地宫周围的机关系统是否正常运转,水利设施是否畅通。

第二阶段是祭祀当日的现场防护。这一阶段采用"圈层式"防护策略,将整个陵区分为内、中、外三个防护圈。外圈由巡逻武士负责,他们在陵区外围布防,拦截可疑人员。中圈由守陵千户所的精锐士兵把守,他们主要保护祭祀队伍的进出通道。内圈则由皇家禁军直接负责,他们贴身保护参与祭祀的重要人物。每个防护圈都有专门的联络官,通过特制的令牌和暗号保持信息沟通。

在具体的防护措施上,明孝陵设有独特的"祭祀通道"。这条通道与平日守陵人员使用的路径完全不同,只在祭祀活动时启用。通道两侧设有多处机关,这些机关平时处于激活状态,只有在祭祀时才会暂时关闭。关闭机关的钥匙分别由三个不同的官员保管,必须同时在场才能完成开启程序。这种设计确保了祭祀通道不会被人擅自使用。

祭祀期间的人员管理也极为严格。所有参与祭祀的人员都必须佩戴特制的身份牌,这种身份牌采用特殊材料制作,很难仿冒。不同级别的人员使用不同颜色的身份牌,并且每块身份牌上都刻有独特的编号。守卫人员通过检查身份牌的颜色和编号,可以迅速判断持牌人的身份和可以进入的区域。

第三阶段是祭祀结束后的善后工作。这个阶段的重点是确保所有临时开启的防护措施都恢复原状。专门的技术人员会对机关系统进行全面检查,确保每个机关都重新激活。同时,守陵千户所会组织一次地毯式搜查,确保没有可疑物品遗留在陵区内。这个过程通常需要持续三天,直到确认一切正常才会解除戒备状态。

为了应对祭祀期间可能发生的突发事件,守陵机构还制定了详细的应急预案。这些预案针对不同类型的威胁制定了相应的处置流程,包括自然灾害、外部袭击等多种情况。每次大型祭祀活动前,都要组织一次应急演练,确保所有参与人员都熟悉自己的职责和行动步骤。