四川独生子女父母退休补贴政策有新动向,但最近却让一位教龄38年的乡村老教师犯了愁。这位上世纪80年代中期从师范院校毕业的老园丁,扎根农村小学38载,2024年10月退休时却发现:教龄太长反而成了申领补贴的"拦路虎"。

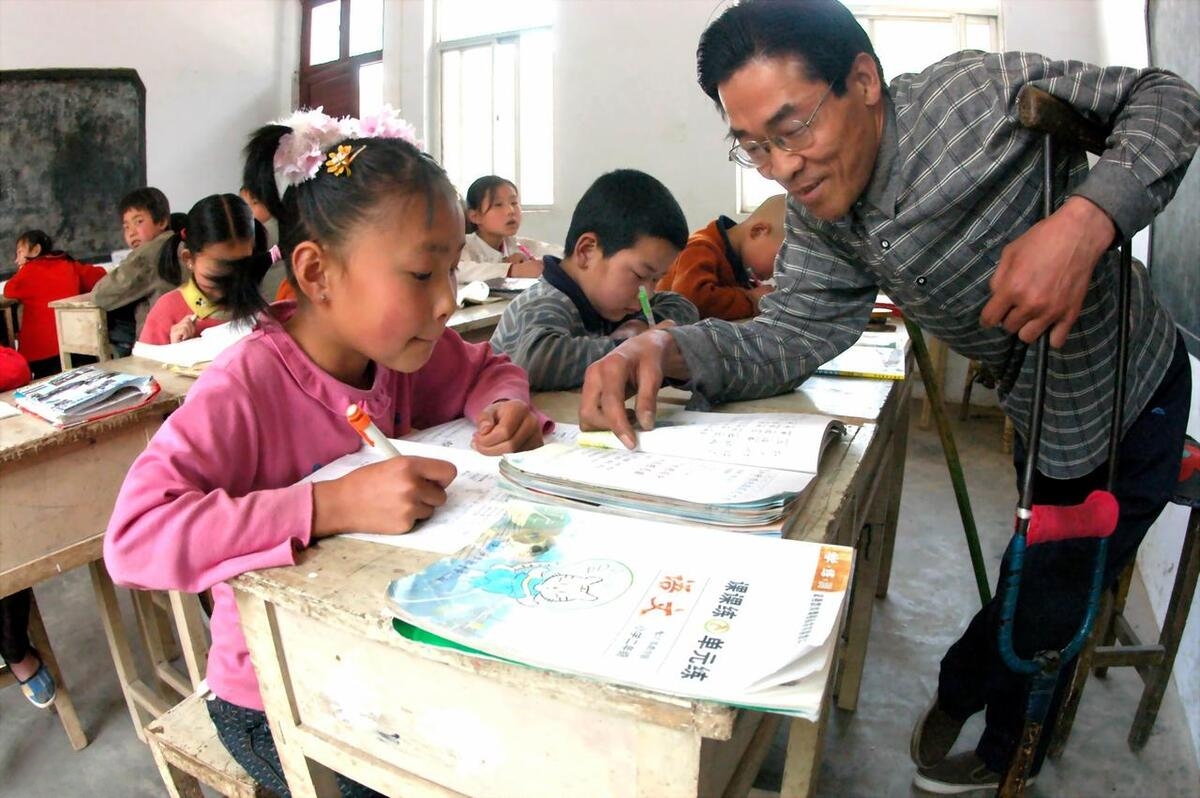

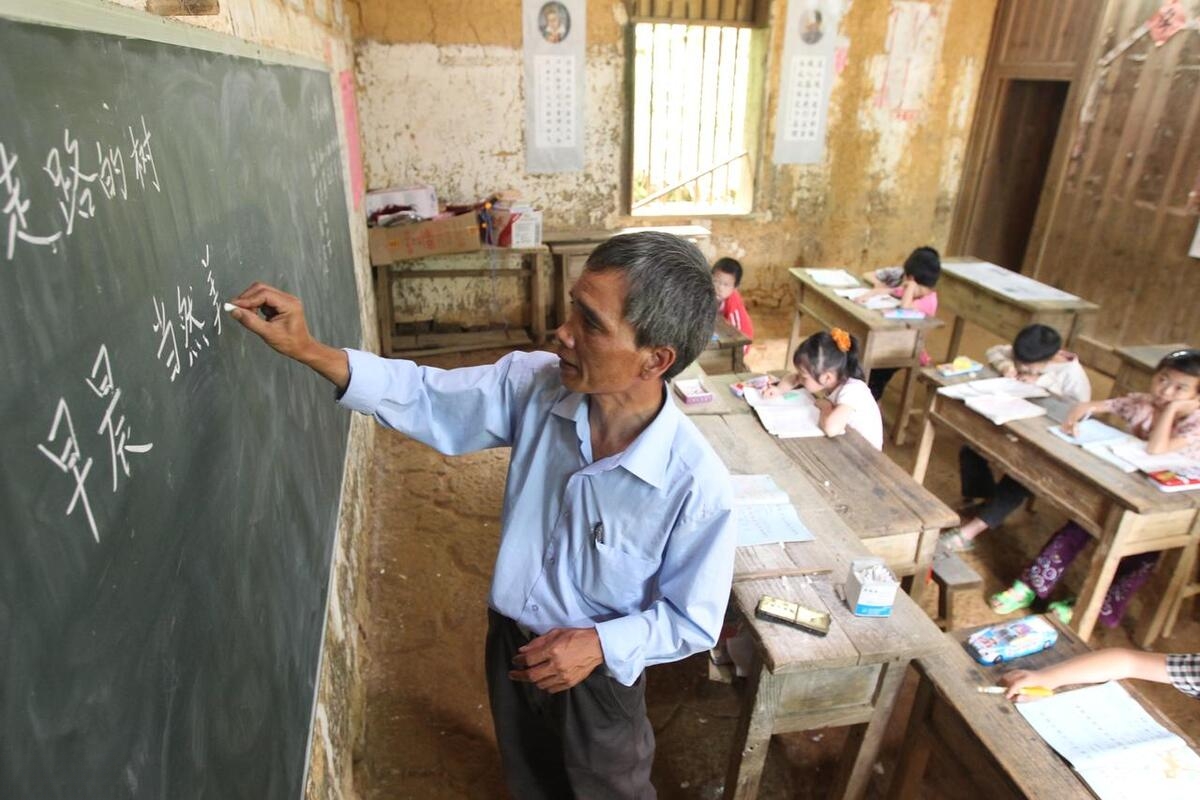

事情要从三校合并说起。老教师所在的农村小学历经多次调整,如今已是三所村小合并后的新学校。他和爱人坚守在此直到退休,亲眼见证学校从土坯房变成现代化教学楼。按说这样的资深教师该享受政策关怀,可当他拿着独生子女证申请48000元退休补贴时,却被县里以"不符合条件"为由驳回。

这里头藏着个关键政策节点。四川省规定,2014年9月30日前退休的"老人"按老办法计算养老金,之后退休的"中人"则采取新老办法对比。老教师正赶上新政,养老金完全按新办法计算。问题就出在补贴计算要参照老办法:如果在旧制度下,他的退休金原本就能拿满基本工资的100%,而独生子女补贴要再增加5%就会突破100%上限——这就像往装满水的杯子里倒茶,再多一滴都会溢出来。

对比同校另位教师就明白了。有位老师在农村教了20年转调县城,退休时教龄35年。按老办法他只能拿90%工资,那5%的独生子女补贴恰好补到95%,既不超限又能享受补贴。这种"教龄不够反受益"的现象,恰似政策执行中的"玻璃天花板":教龄越长,享受补贴的空间反而越小。

县教育局搬出川人社办(2017)71号文件解释:农村教师教龄满30年本就可享5%补贴,若叠加独生子女补贴就会突破100%上限。换句话说,老教师用38年青春换来的"100%退休金",反而堵住了申领其他补贴的路。这种政策设计的"此消彼长",让奉献半生的老教师直呼"想不通"。

其实类似情况在机关事业单位并不鲜见。养老金并轨改革后,新老办法如何衔接始终是个难题。就像裁缝改衣服,既要保留原有款式,又要加入新布料,难免会有不贴合的褶皱。那位调动进城的老师能成功申领,恰是因为他的教龄分布打破了政策限制——20年农村+15年县城,既满足了基础教龄,又留出了补贴空间。

眼下最让基层头疼的,是政策执行的透明度。很多教师直到同事申领成功,才知有这笔补贴。就像文中老教师,若非亲眼所见同事案例,根本不知晓这项惠民政策。这种信息不对称,导致本该温暖人心的政策,落实时却成了"抽屉文件"。

值得关注的是,四川省这份补贴计算方式颇具地方特色:以2014年9月的岗位工资为基数,专业技术七级教师对应4000元基准,5%即每月200元,240个月合计48000元。这种"冻结时点+岗位挂钩"的设计,既考虑历史因素,又控制财政支出,但难免让后期退休人员产生"吃亏感"。

站在政策制定者角度,这种限制实属无奈。若放任各类补贴叠加,财政负担可能失控。但站在教师立场,38年坚守农村讲台,退休时却因"太合格"而错失补贴,情感上确实难以接受。这种制度与人情的碰撞,恰是社会保障领域永恒的课题。

眼下老教师虽心有不甘,却选择坦然面对。他说:"既然政策白纸黑字写着,咱就好好享受退休生活。"但这件事给我们的启示远不止于此——如何在制度刚性中注入人性温度,怎样让好政策精准抵达受益人,这些都需要更精细的政策设计和更透明的信息传递。毕竟,那些把青春献给乡村教育的园丁们,值得被温柔以待。