作为著名的抗日爱国将领马占山,在抗日战争初期的江桥抗战中,与敌军展开了顽强的抵抗,最终击退了日军的进攻。

毛主席对他也是十分欣赏,新中国成立后,还邀请马占山出席政协会议,只是没想到他却拒绝了,这是为何呢?

从土匪到军事人才

马占山1885年出生于吉林省怀德县(今公主岭市),是一个贫困的农村家庭的孩子。马占山的父亲名叫马纯,原本是从关内逃到东北的移民。

为了生计,年幼的马占山常常在农闲时节去地主家做工。他并未能像其他孩子那样接受良好的教育,反而是从事辛劳的工作。有一段时间,马占山被派去看管地主家的一匹马。在一个风雨交加的夜晚,这匹马失踪了。地主家随即怀疑是马占山偷了马,强行将他抓住并加以严刑拷打。马占山面对无理的指控,内心愤怒而屈辱,但却无力反抗,最终他的父亲不得不支付高额赔偿才能将他赎回。

在那之后,马占山的心态发生了变化,他不再满足于依附于地主的压迫,而是选择了反抗。

正是从这时起,马占山选择走上了另一条路——上山当土匪。马占山凭借自己出色的骑术和射击技巧,在一众土匪中脱颖而出。

在黑虎山一带,马占山率领的土匪们抢劫富人、打击贪官污吏,他们并不完全是为了个人财富,而更多是为了解决百姓的疾苦。虽然他们的手段充满了暴力,但马占山内心始终秉持着“为民除害”的信念。这也让他在民间获得了一定的声望,甚至部分百姓开始将他视为“英雄”,认为他是反抗压迫的代表。

随着日俄战争的爆发,东北地区局势紧张,马占山的队伍被清政府招募并得到了更正规的军事训练和装备。此时,马占山正式从土匪转型为一名正规军人,加入了吴俊升领导的清朝部队。

马占山的军事才能在日俄战争和随后的战斗中得到了充分的发挥。战争结束后,清政府面临国内政治动荡,军阀混战,马占山也逐渐融入了张作霖的“奉系”阵营,成为了奉军的一员。在奉系的军事系统中,马占山逐渐崭露头角,并被任命为一名旅长,开始在黑龙江一带展开军事活动。

在抗日战争爆发后,马占山更是成为东北抗日的领军人物之一。

抗日英勇事迹

马占山的军事生涯,在中国抗日战争时期迎来了重要转折点。尤其是在“江桥抗战”中的表现,使他名扬全国。

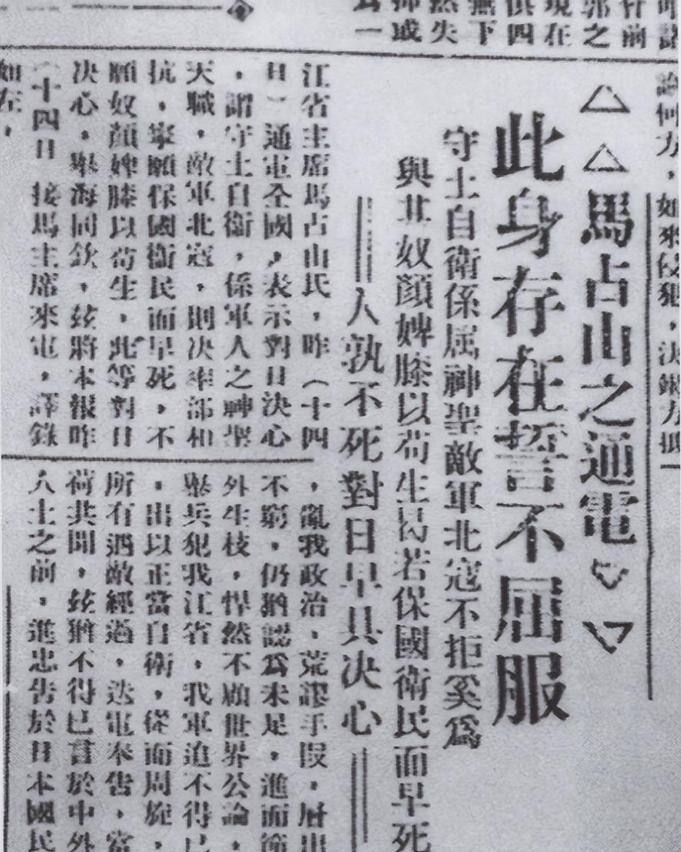

1931年9月18日,震惊中外的“九一八事变”爆发。日本关东军借口中国东北的“破坏事件”,发动对中国东北的全面侵略。此时,马占山被任命为黑龙江省代理主席兼军事总指挥,掌握了防守东北的重任。虽然当时的东北局势非常复杂,国民政府内部对日方的态度模糊不清,许多亲日派势力希望通过妥协与投降来换取和平,但马占山坚定认为必须捍卫祖国的尊严,决不向侵略者屈服。

在“九一八事变”后,日军的战略意图变得愈加清晰。为了确保其向东北的进一步扩展,日军试图通过破坏交通要道来控制整个东北。尤其是位于黑龙江和吉林之间的江桥,成为了日军的战略目标。江桥是连接齐齐哈尔和外界的交通枢纽,如果日军占领了江桥,便能轻易调动兵力和物资,进一步扩大其在东北的侵略。

马占山深知其重要性,因此,他迅速集结部队,加强了江桥的防守。他指挥部队在此地构筑坚固的防线,并且对日军的每一步动向保持高度警觉。1931年11月4日,日军突然发动进攻,试图占领江桥。然而,马占山并没有选择退缩,他毅然带领部队与敌人展开了激烈的战斗。

这场战斗几乎是中国军队对日抗战的正式宣言,马占山带领着他仅有的1300名士兵,与装备精良的日军展开了三天两夜的血战。虽然马占山的部队装备简陋,但他们凭借着坚定的意志和不屈的精神与敌军展开了顽强的抵抗,最终击退了日军的进攻,摧毁了敌人的部分军事设施,并且给日军造成了惨重的伤亡。

这场江桥抗战,虽然在军事上并没有完全打败日军,但却成为了中国抗日战争历史中的重要一战。

值得一提的是,在江桥抗战中,除了马占山的部队外,中共的部队也参与了这一战斗。中共派遣的军官和工作人员如李继渊等,加入了马占山的阵营,共同与日军作战。中共军队的游击队和马占山部队互相配合,成功进行了多次破坏敌人补给线、破坏军火列车的行动,切断了日军的后勤供应线。

抗战胜利后,国共两党在东北展开了激烈的较量。蒋介石试图通过马占山来稳固东北的局势,并将他纳入国民政府的控制体系。但马占山对于内战充满了抗拒,他始终不愿意为任何一方的内战提供支持。最终,他选择了保持中立,并避免参与国共冲突,表达了对和平的渴望。

与国共两党的关系

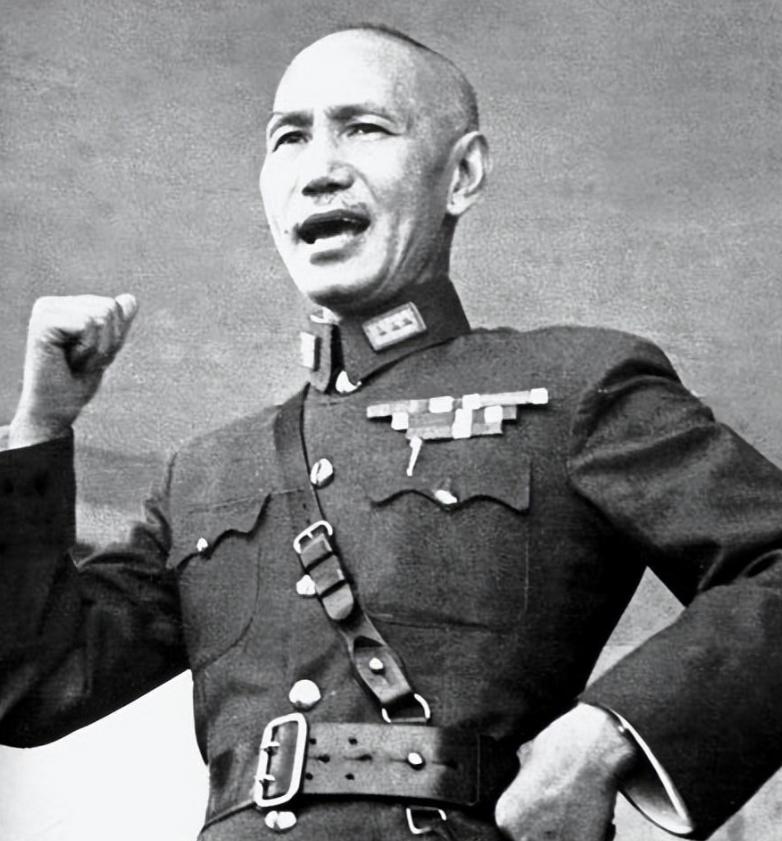

抗日战争胜利后,蒋介石希望通过马占山在东北的影响力,加强对该地区的掌控。作为东北的著名军事领导人,马占山在抗战中的突出表现使他赢得了蒋介石的高度关注。蒋介石希望马占山能在东北担任重要职务,尤其是让他担任东北保安副司令长官,目的是借助他的军事影响力,加强对东北的控制,并防止中共势力的蔓延。

然而,马占山虽然深知蒋介石对他的期望,却并未急于响应。他一直有自己的政治判断和思考,认为国民党内部的内斗并非他所支持的理念。尤其是在抗战期间,马占山已经意识到,蒋介石对于抵抗日本的态度过于软弱,他选择了与日军妥协的政策。这种内外交困的政治立场,让马占山产生了强烈的不满,甚至不愿与蒋介石合作。

尽管蒋介石不断催促,马占山始终以“身体不适”为借口,拖延赴任。他最为看重的是国家的未来和人民的利益,而内战只会带来无尽的破坏和灾难。

马占山最终选择了远离战场,回到了北平,决定不参与内战。抗日战争期间,马占山与中共部队有过多次合作。马占山十分欣赏中共领导的游击队员们的坚定与勇气,双方不仅在战场上合作,还共同进行对日军的多次打击和游击战。

马占山的抗日经历,使得他对中国共产党的革命理念产生了浓厚的兴趣。在许多战场上,马占山的部队与中共的游击队共同作战,合作得非常密切。

晚年与毛主席的邀请

随着新中国的建立,毛主席和中共开始加强与马占山的联系。在1950年,毛主席向马占山发出了邀请,邀请他参加即将召开的全国政协一届二次会议。

这个会议关系到新中国未来的政治构建,涉及到解决国内外复杂问题、促进国家各阶层的合作与交流。毛主席希望马占山能够为新中国的建设出一份力,特别是他在东北地区的影响力,可以为新政府在东北的稳定和建设提供宝贵的经验。

1950年6月13日,毛主席指示亲自安排人联系马占山,并通过电话表达了对他的尊重与期望。毛主席在电话中提到,他和马占山曾有过深厚的友谊,特别是在抗日战争时期,两人曾并肩作战,马占山为抗战事业作出的巨大贡献,不仅令人感动,也让新政府感到深深的敬意。毛主席希望他能出席政协会议,参与新中国的政治进程。

然而,马占山并没有立即答应这一邀请。面对毛主席的盛情邀请,马占山深感内心的挣扎。他感到自己年事已高,且身体状况每况愈下。尤其是在他患上肺癌之后,马占山更加担忧自己会成为政务的负担。此时,马占山已经年逾六十,病情越来越重,他时常感到力不从心。

最终,马占山做出了拒绝的决定,他认为,自己无法为新中国的发展提供实质性的帮助,宁愿选择退居幕后。

马占山的身体状况逐渐恶化,1950年11月29日,他因病去世,享年65岁。毛主席亲自指示,将其安葬在北京万安公墓,作为对马占山一生英勇与奉献的最高敬意。