贝氏家族的起源可以追溯到明朝中叶,始于浙江金华府兰溪县的一个普通家庭。

家族的奠基人贝兰堂自幼对草药表现出非凡的天赋,14岁时已能熟练辨识数百种草药,15岁开始为乡亲们配药治病。他背着药篓,走遍江南的村镇,积累了丰富的药理知识。

后来,他前往苏州谋求发展,在一家医馆当学徒,刻苦钻研医书,掌握了精湛的医术。凭借对病患的耐心和低廉的收费,他的名声逐渐传开,最终在苏州城南开设了“仁心堂”医馆。

到了清朝乾隆年间,贝氏家族的第七代传人贝慕庭将家族事业推向新的高度。他继承了祖先的医术,但不满足于仅经营医馆。

他在苏州城外购置了大片土地,种植药材,自产自销,省去了中间商的盘剥。他还扩展了家族的药材贸易,采购全国各地的珍稀药材,分销到江南各地。此外,他开设了针灸馆和诊疗所,雇佣医师为穷苦百姓提供医疗服务。

为了回馈社会,他每年冬日都会在医馆外设立粥棚,为灾民分发粮食。这种善举让贝氏家族赢得了“仁善之家”的美誉。在贝慕庭的努力下,家族财富迅速增长,跻身苏州四大富豪家族之列,声名远扬。

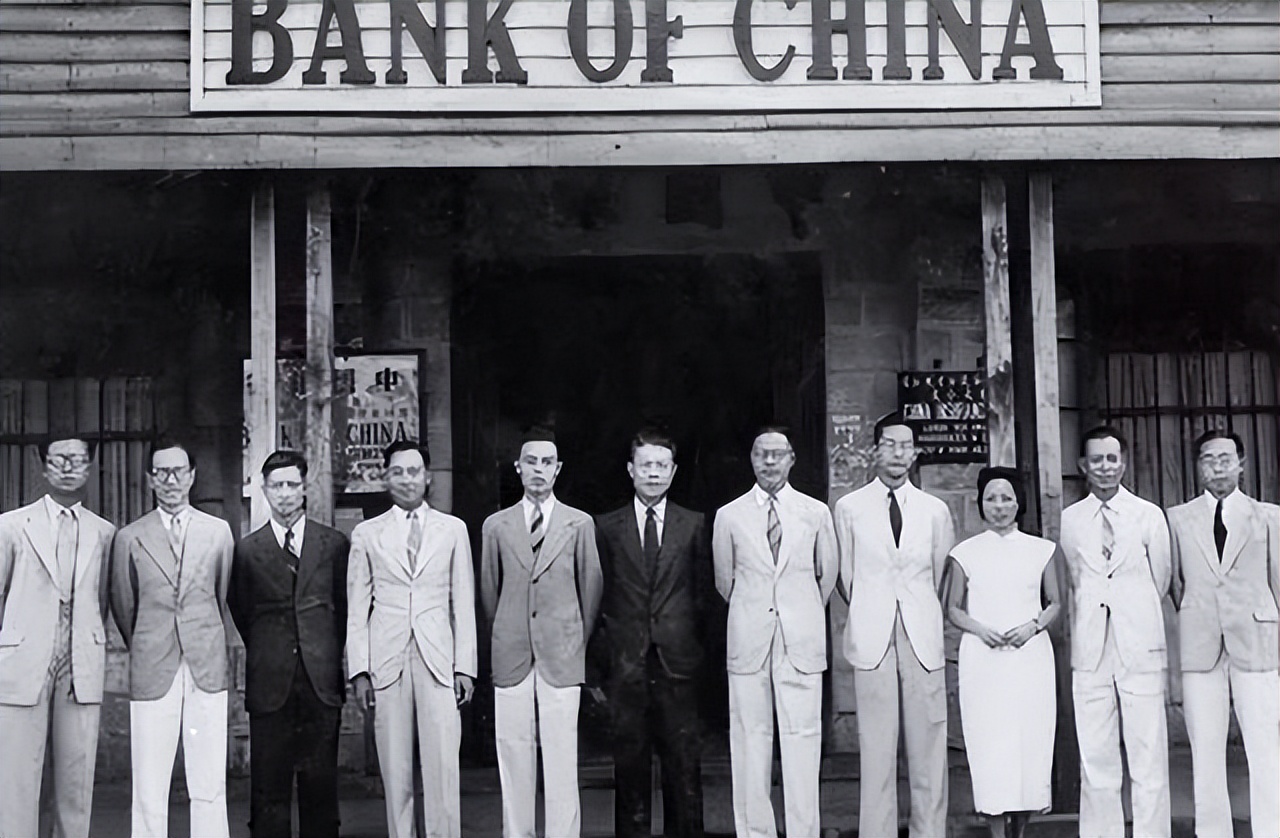

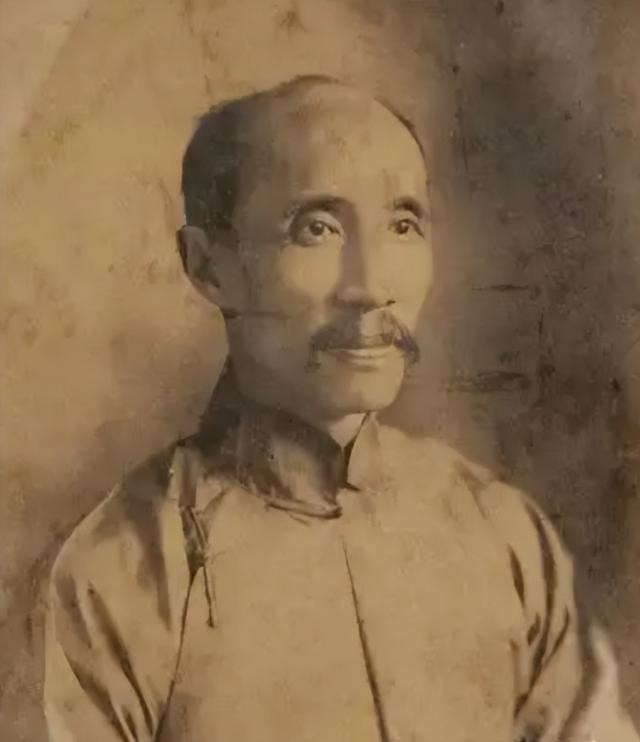

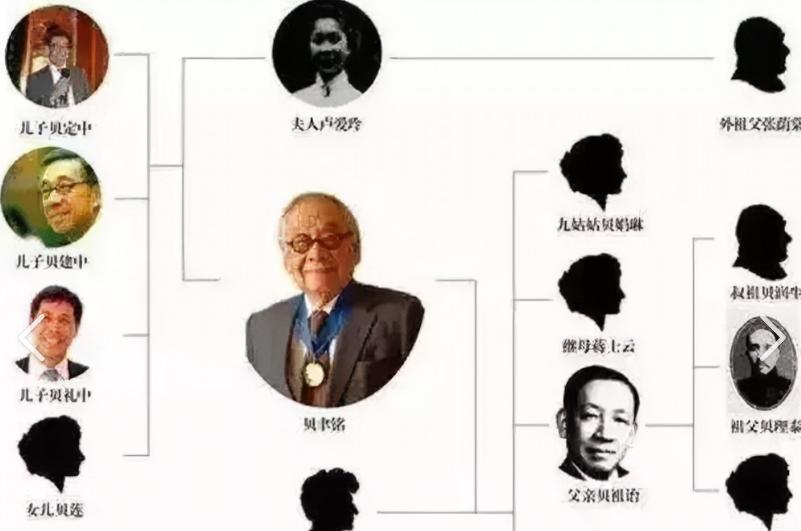

贝氏家族的第十五代传人贝聿铭于1917年4月26日出生于广州,随后随父亲贝祖诒迁往上海。贝祖诒是中国银行的创始人之一,负责管理香港和上海的分行,家中常有金融界人士往来。

他对上海的建筑风格和苏州的园林情有独钟,这些经历深刻影响了他日后的建筑理念。高中毕业后,他前往美国,进入麻省理工学院学习建筑,后转入哈佛大学建筑系深造。1940年,他从哈佛毕业,选择在建筑领域发展,拒绝回归家族的金融和地产产业。

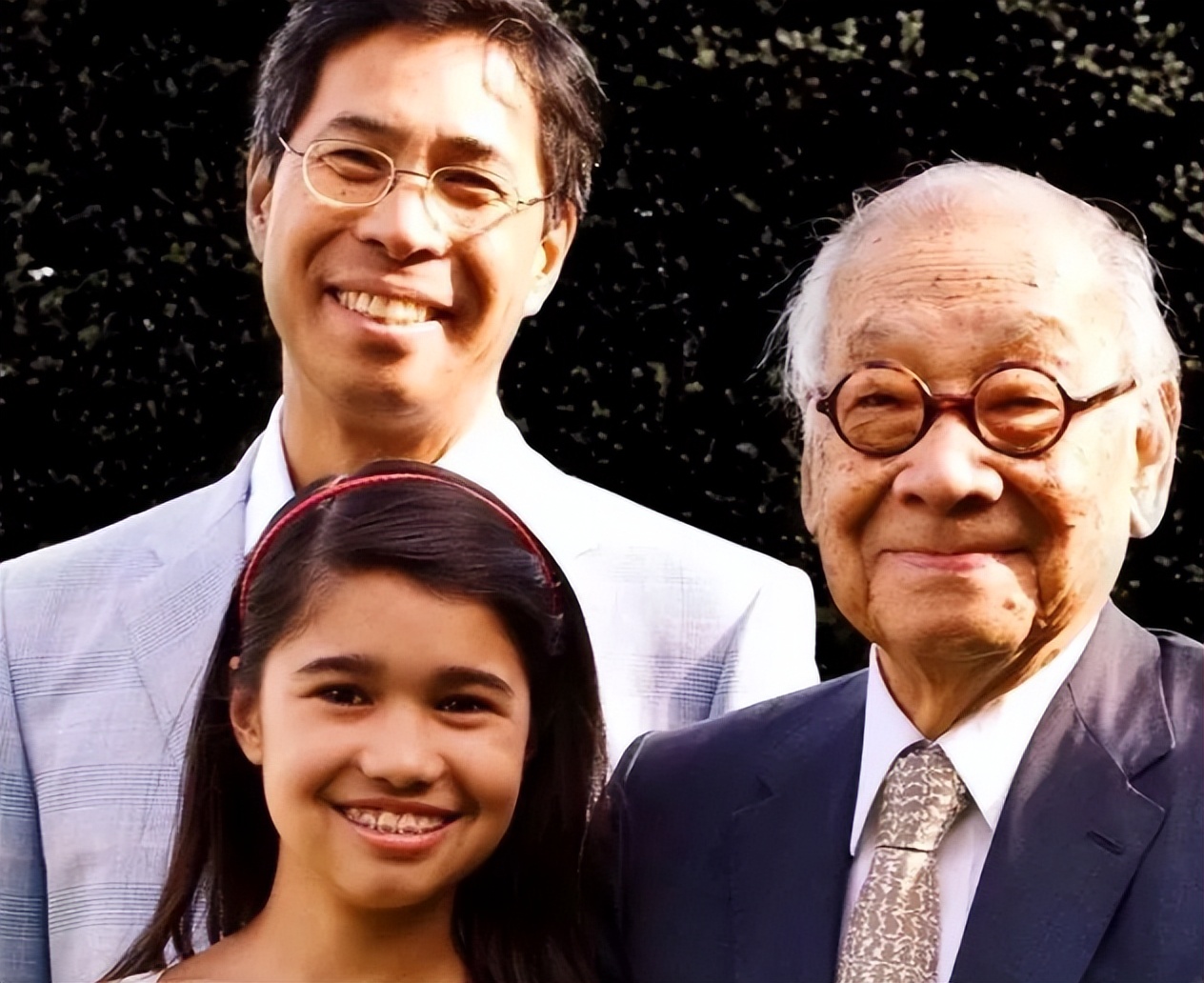

1960年,他创立了自己的建筑事务所,设计了包括卢浮宫玻璃金字塔、香港中银大厦和苏州博物馆在内的众多地标建筑。他的作品融合了东西方美学,成为20世纪建筑史上的经典。2019年5月16日,贝聿铭在纽约去世,享年102岁,留下了不朽的建筑遗产。

20世纪初,上海作为远东的商业中心,吸引了大量投资者,贝氏家族抓住了这一机遇。据记载,他们在上海拥有多处重要物业,遍布外滩、静安寺和法租界,包括商厦和典雅的洋房。

其中,南阳路的贝氏花园洋房占地2011平方米,设计融合了苏州园林的元素,是家族在上海的标志性物业之一。这些房产不仅象征着财富,还为家族后人在美国的生活提供了稳定的经济支持。

除了房地产,贝氏家族在其他领域的投资也为其财富积累提供了保障。贝理泰于1915年创办的上海银行,开业当天吸引了大量市民存款,柜台上堆满了银元和纸币。他还投资中国旅行社,亲自考察旅游线路,推广江南文化。

贝润生则在染料行业取得成功,1918年在上海郊外建立工厂,生产染料远销海外,仓库里堆满了包装好的货物。这些产业的成功为家族的房地产投资提供了资金支持,确保了物业的维护和增值。

1920年代上海的时局动荡,贝理泰曾多次处理银行挤兑风波,贝润生也在工厂和地产间奔波,应对各种挑战。他们的坚韧和智慧守护了家族的财富。

贝氏家族的房地产投资并非一帆风顺。上海充满机遇,但也伴随着风险。战乱和经济波动对地产市场造成冲击,家族需要不断调整策略以保护资产。

1930年代,贝氏家族的房产已成为上海的地标之一,租金收入源源不断。1948年,贝祖诒赴美担任驻华盛顿中国技术代表团团长,预见到国内局势的变化,他将部分家族资产转移到海外。

贝聿铭也选择留在美国发展,家族的上海房产由专业团队管理,租金汇入海外账户,为后人在美国的教育和生活提供了支持。家族还捐出了部分物业,如苏州的狮子林,展现了他们的社会责任感。

贝氏家族的成功不仅依赖于财富积累,更得益于对教育的重视和优良的家风。从贝兰堂时代起,家族便注重教育,每逢丰年都会资助子弟读书。

慈善事业是贝氏家族传承的重要部分,贝润生于1920年代斥资修缮苏州狮子林,开放给族人共享,春日里园中游人如织。贝康侯在1910年代捐出500亩义庄,亲自丈量土地,分发粮食给灾民。家族还在灾荒之年设立救灾点,提供免费医疗和粮食。

这些善举赢得了社会的尊重,也为家族积累了无形的社会资本。贝氏家族始终秉持“诗书传家,乐善好施”的原则,即使在动荡年代也坚守底线,未曾参与不义之财的追逐。

贝氏家族的故事如同一棵参天大树,根深叶茂。从贝兰堂的草药生意到贝聿铭的建筑杰作,每一代人都以智慧和努力延续了家族的荣光。

他们的家训“诗书传家,乐善好施”指引着后人,上海的房产见证了这段跨越数百年的传奇。家族的成功不仅在于财富,更在于对教育和责任的坚持,这或许是他们打破“富不过三代”魔咒的真正秘诀。

参考资料

I.M. Pei Biography - Wikipedia

Pei Family History in Shanghai - SHINE News