2025年6月,以色列对伊朗军事设施发动空袭,引发伊朗报复性导弹攻击。冲突初期,伊朗发射大量导弹,但随着战事持续,导弹数量减少,却能更频繁地突破以色列的防御系统。这种现象引发了广泛讨论,涉及技术、战术和地缘政治等多重因素。

为什么伊朗导弹减少却更有效?

伊朗可能因库存限制或战略调整减少了导弹发射,但其“法塔赫”系列导弹速度快、能变轨,难以拦截。以色列的防御系统在连续作战中耗尽弹药,雷达和操作员也因疲劳出现失误,导致拦截率下降。

冲突的意义

这场冲突显示,即使是最先进的防御系统也可能在面对高超音速导弹和饱和攻击时失效。美国介入使局势更加复杂,凸显中东和平的脆弱性。

卡西姆·苏莱曼尼是伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”的指挥官,对伊朗的导弹战略和地区影响力有深远影响。他1957年3月11日出生在伊朗克尔曼省一个贫穷的农民家庭,13岁时为还债到克尔曼市做建筑工人,搬砖砌墙的日子让他早早体会到生活的艰辛。1979年伊朗伊斯兰革命爆发,他加入了革命卫队,参与保护革命领袖的任务,在德黑兰街头严密巡逻,展现出过人的警觉性。

1980年两伊战争开始,苏莱曼尼被派往库尔德斯坦前线。他在山地作战中表现出色,带领小队伏击伊拉克部队,摧毁敌方补给点,战功赫赫。战争结束后,他被调到霍尔木兹甘省,负责打击贩毒团伙,骑马巡逻边境,清理了多个犯罪网络。1998年,他成为“圣城旅”指挥官,负责伊朗在中东的境外行动,从此在地区舞台上崭露头角。

苏莱曼尼的战略核心是通过代理力量扩大伊朗的影响。他支持黎巴嫩真主党,提供武器和训练,2006年黎以冲突期间,真主党能持续向以色列发射火箭,离不开他的协调。在叙利亚内战中,他指挥伊朗支持的民兵,帮助阿萨德政府稳住局势。2014年,面对ISIS的威胁,他在伊拉克组织什叶派民兵,协助收复提克里特等城市,巩固了伊朗在伊拉克的地位。

导弹技术是苏莱曼尼关注的重点。他认为,伊朗的常规军力无法与美以抗衡,必须依靠导弹作为威慑手段。在他的推动下,伊朗研发了多种弹道导弹,包括“法塔赫”系列,这些导弹速度快、射程远,号称能突破现代防御系统。他的战略是“数量加速度”,通过密集发射和高机动性压倒对手。

2020年1月3日,苏莱曼尼在巴格达国际机场附近被美国无人机击杀,这次行动由时任总统特朗普下令。他的死震动了伊朗,德黑兰街头挤满了悼念者。尽管他已去世,他的导弹战略在2025年的以伊冲突中依然发挥作用,伊朗的攻击模式延续了他的理念。

以伊导弹冲突的诡异现象

2025年6月,以色列发动空袭,摧毁伊朗多处军事设施,伊朗随即展开报复,导弹接连射向以色列城市。冲突初期,伊朗每天发射数十枚导弹,试图压倒以色列的防御系统。然而,几天后,伊朗的导弹数量明显减少,从每天20-30枚降到10-15枚,甚至更少,但成功突破以色列防御的导弹比例却上升了。这种现象让人摸不着头脑,背后有技术、战术和后勤等多重原因。

伊朗的导弹种类在冲突中发生了变化。早期,他们使用的是“流星-3”或“齐亚姆”这类中程弹道导弹,速度较慢,轨迹可预测,容易被拦截。但从6月16日起,伊朗开始更多使用“法塔赫-1”和“法塔赫-2”导弹。这些导弹号称高超音速,速度可达10马赫以上,且能在飞行末段变轨,让雷达难以锁定。西方专家对“法塔赫”是否真正高超音速有争议,认为它们更像是带有机动再入弹头的弹道导弹,但其机动性确实让以色列的防御系统头疼。

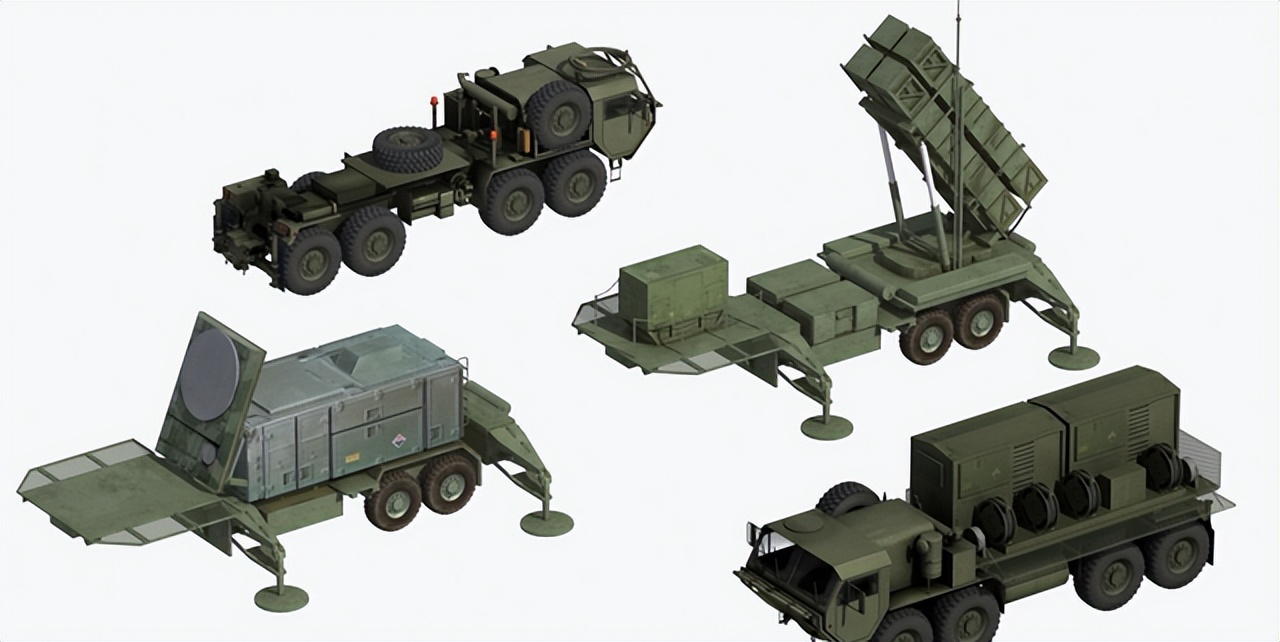

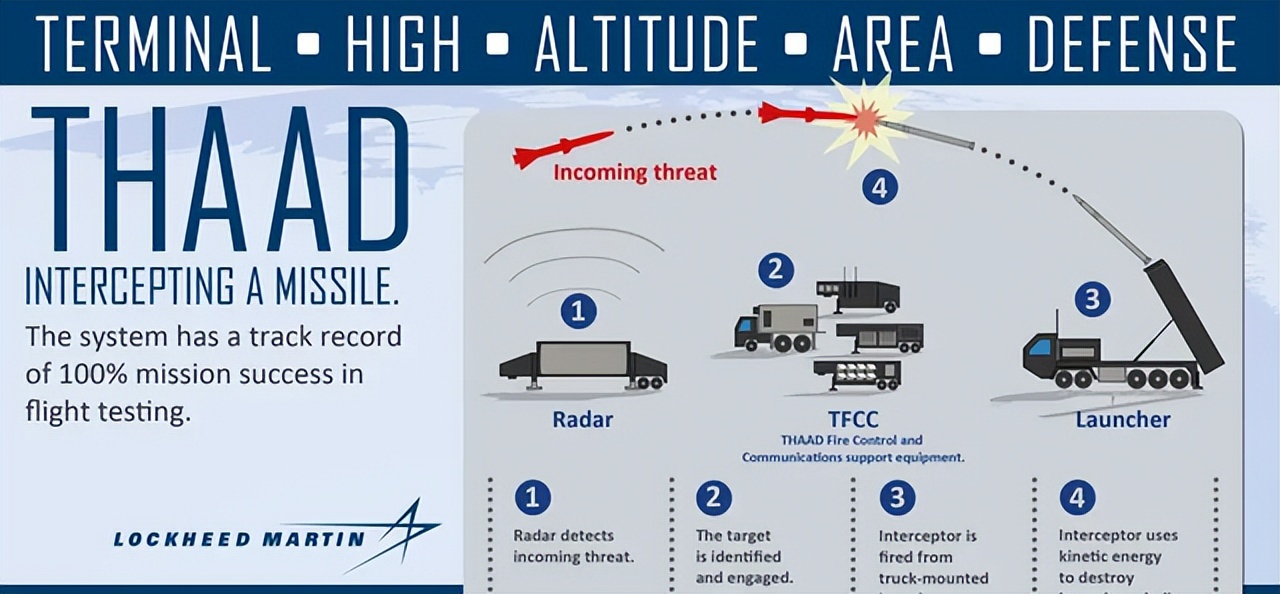

以色列的防御体系包括“铁穹”、“大卫投石索”、“箭-3”和美制“爱国者-3”及“萨德”系统。“铁穹”擅长拦截短程火箭弹,过去对哈马斯和真主党的攻击表现不错,拦截率高达90%。但面对伊朗的弹道导弹,尤其是高超音速型号,“铁穹”显得力不从心。6月16日,海法炼油厂遭到袭击,伊朗发射了10枚导弹,“爱国者-3”发射12枚拦截弹,只击落3枚,其余导弹造成严重破坏。6月18日,特拉维夫的防御更糟,10枚导弹中只有2枚被拦截,市区建筑受损严重。

“萨德”系统理论上能应对高超音速威胁,但实战表现不佳。6月16日,部署在海法的美军“萨德”系统在8秒内发射8枚拦截弹,全部失的,伊朗的3枚“法塔赫”导弹命中目标。原因之一是“萨德”的雷达难以跟踪变轨导弹,计算弹道时容易出错。此外,“萨德”拦截弹速度为8.5马赫,追不上速度更快的目标,尤其是在导弹进入大气层后的再入段。

以色列防御失败的另一个原因是弹药耗尽。每天50-70枚拦截弹的消耗速度惊人,“铁穹”的“塔米尔”拦截弹每枚约5万美元,“萨德”拦截弹每枚高达1000万美元。美国紧急用C-17运输机运送弹药,但补给跟不上消耗。6月19日,伊朗发射30枚导弹,近10枚突破防线,戈兰高地的军事设施被重创,显示以色列的防御已接近极限。

伊朗的战术也起了关键作用。他们采用饱和攻击,同一时间从多个方向发射导弹,让以色列的火力通道不堪重负。“爱国者-3”理论上能同时引导16枚拦截弹,实战中最多6-8枚,“萨德”也类似。伊朗还用无人机和老旧导弹做诱饵,分散防御系统的注意力。6月14日,两套“爱国者-3”误锁定同一目标,浪费了弹药,暴露了指挥系统的漏洞。

此外,连续作战导致以色列的雷达和操作员疲惫不堪。雷达故障频发,跟踪精度下降,操作员在高压下出错,比如6月16日“萨德”系统8秒内发射8枚拦截弹,明显是误判。这种现象在面对高超音速导弹时尤为严重,因为留给反应的时间极短。

综合来看,伊朗导弹数量减少可能是库存不足或有意保存实力,但通过使用更先进的导弹和精妙的战术,他们实现了更高的突防率。这暴露了现代反导系统的局限性,即使是美以联合打造的防御网,也难以应对高超音速威胁和持续攻击。

后续发展与结局

6月19日的袭击是冲突的高潮,伊朗发射30枚导弹,近10枚突破以色列防线,造成严重破坏。此后,伊朗的导弹攻势明显减弱,可能是库存接近枯竭,但其高超音速导弹的威胁依然让以色列寝食难安。6月21日,美国决定直接介入,战机从地中海航母起飞,袭击伊朗的纳坦兹和福尔多核设施,宣称彻底摧毁了这些目标。

伊朗迅速回应,副外长哈提布扎德公开警告,若美国继续支持以色列,中东将陷入更大战火。革命卫队调动代理力量,黎巴嫩真主党向以色列北部发射火箭弹,伊拉克什叶派民兵袭击美军基地。全球油价因局势动荡飙升,布伦特原油突破每桶100美元,市场一片恐慌。

国际社会反应不一。俄罗斯和中国谴责美国,认为其行动加剧了冲突;沙特和阿联酋则暗中支持美以,提供情报和后勤。联合国和欧盟尝试调解,数周后促成临时停火,为人道主义援助打开通道,但双方矛盾未解。

以色列的防御系统在冲突中暴露了短板,雷达故障、弹药短缺和人员疲劳让拦截率持续下降。冲突后,以色列加速研发“铁光束”激光防御系统,试图降低拦截成本。伊朗则继续改进导弹技术,重点提高精度和隐蔽性。

卡西姆·苏莱曼尼的战略遗产在冲突中清晰可见。他推动的“法塔赫”导弹成为伊朗对抗强敌的利器,革命卫队延续他的理念,注重速度与数量的结合。尽管苏莱曼尼已于2020年1月3日被美军击杀,他的计划仍在影响伊朗的军事行动。