悖论这个东西,真是让人一听就觉得既神秘又头大。它就像个脑筋急转弯,表面上挺简单,但你越琢磨越觉得不对劲,脑子都快打结了。人类历史上,有那么几个特别经典的悖论,简直就是思维的“终极杀器”,不仅把哲学家和科学家们逼得抓耳挠腮,连我们这些普通人想想都觉得烧脑。

一、祖父悖论:时间旅行到底靠不靠谱?

先来说说祖父悖论。这个悖论跟时间旅行有关,简单点讲,就是如果你回到过去,把你爷爷干掉了,那你还能不能存在?这问题听着就挺玄乎,最早是1943年法国科幻作家赫内·巴赫札维勒在小说《不小心的旅游者》里提出来的,后来被大家拿来讨论,成了时间旅行理论里的大热门。

想象一下,你弄了个时光机,嗖的一下回到过去,想看看你爷爷年轻时啥样。结果你手一抖,或者故意使坏,把爷爷给弄死了。问题就来了:爷爷没了,你爸就不会出生,你也就不会出现在这个世界上。可如果你压根儿没出生,那又是谁跑回去把爷爷干掉的?这不就成了个死循环吗?祖父悖论的核心就在这儿,时间旅行要是真能成,逻辑上好像怎么都说不通。

这问题太绕了,科学家和哲学家们也没闲着,提出了好几种解释。一种挺火的说法叫“平行宇宙理论”。意思是,你回到过去干掉爷爷时,其实是跳到了另一个平行宇宙。在那个宇宙里,爷爷死了,你爸和你都没了,但在你原来那个宇宙里,一切照旧,你还是活得好好的。这说法听着跟科幻电影似的,但确实能把这个悖论圆过去。

还有一种叫“自我一致性原则”的想法,觉得时间是个整体,你改不了过去。比如你想杀爷爷,半路上可能枪走火了,或者爷爷机灵躲过去了,总之你怎么都搞不定他。因为历史已经定好了,你的存在本身就证明爷爷没死。这种观点听着挺宿命论,但逻辑上也能站得住脚。

祖父悖论不光是个时间旅行的脑洞,它还让我们琢磨因果关系、自由意志这些大问题。如果时间旅行真能实现,我们能随便改历史吗?还是说一切早就注定了?答案到现在也没个准儿,但它提醒我们,时间这玩意儿比我们想的复杂多了,可能不是一条直线那么简单。

二、上帝悖论:全能的上帝也有短板?

接下来聊聊上帝悖论。这个悖论跟宗教和逻辑有关,问题特别直接:上帝要是全能的,他能不能造出一块自己举不起来的石头?这问题乍一听像绕口令,但细想下去,真是让人脑壳疼。

这悖论的核心是这样的:假设上帝啥都能干,那他能不能造一块石头,造完之后自己举不起来?如果他能造出来,那就说明他举不起来这块石头,证明他不是全能的;如果他造不出来,那就说明他有干不了的事儿,还是不全能。这逻辑就像个圈,怎么走都走不出去,直接把“全能”这概念给逼到墙角了。

这问题在中世纪就有了,当时基督教的神学家们忙着用逻辑证明上帝的存在和全能性。结果这个悖论一出来,弄得他们挺尴尬。像托马斯·阿奎那这样的神学家就说,上帝的全能得有个范围,只能干逻辑上可能的事儿。造一块自己举不起来的石头本身就自相矛盾,所以不算上帝能力的范畴,这么一解释,算是保住了全能的说法。

到了现代,哲学家们对这悖论的看法更多样。有人觉得“全能”得重新定义,只能指“能干所有逻辑上可能的事儿”,不能包括自相矛盾的玩意儿。所以上帝造不出这石头,不影响他全能的名头,因为这要求本来就没道理。另一些人则觉得,这悖论证明了全能的概念本身就有问题,逻辑上站不住脚,对信仰提出了新挑战。

上帝悖论不只是神学问题,它还让我们想想无限和有限、信仰和理性的关系。即使是最牛的存在,也得遵守逻辑规律吗?这问题挺震撼的,提醒我们在思考大问题时,理性是个绕不过去的坎儿,哪怕是面对信仰也一样。

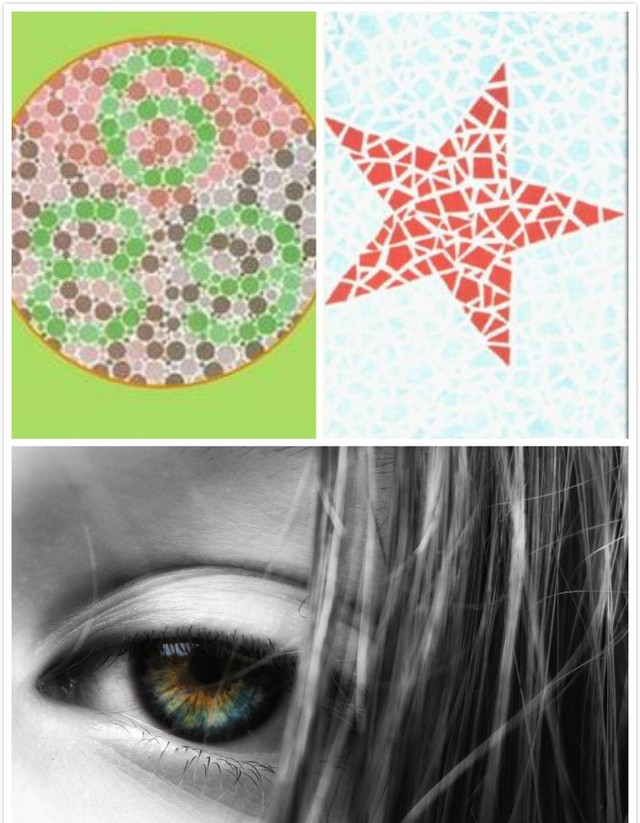

三、色盲悖论:你看到的红色跟我一样吗?

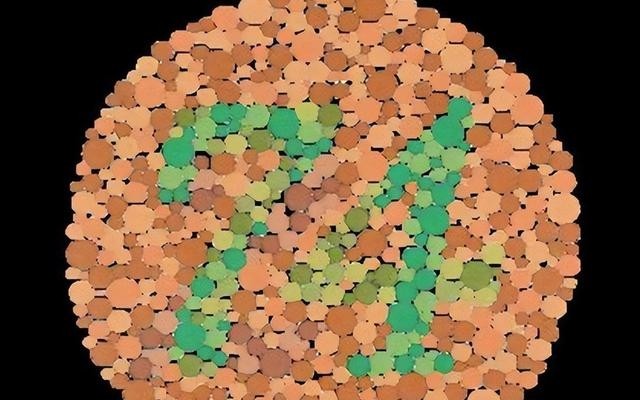

再来说说色盲悖论。这个悖论跟感知和语言有关,核心问题是色盲的人咋知道自己色盲,又咋用跟我们一样的词儿描述颜色?这事儿听起来挺日常,但背后藏着挺深的哲学味儿。

假设有个人是红绿色盲,他看红色和绿色跟我们不一样,可能在他眼里这俩颜色都灰不溜秋的。可他从小就跟着大家学,用“红色”和“绿色”来称呼这些颜色。那他说的“红色”跟我们说的“红色”是一个意思吗?他咋知道自己看到的跟我们不一样?这悖论就卡在这儿:语言是公用的,但每个人的感知可能是私人的。

色盲是视网膜上视锥细胞出了问题,最常见的是红绿色盲,分不清这俩颜色。英国科学家约翰·道尔顿1794年就研究过这事儿,他自己就是色盲,还写了篇论文《论颜色视觉的特殊事实》,算是开了个头。科学上,色盲的成因挺清楚,但感知和语言的错位就没那么简单了。

这悖论让人想到“私人语言”的问题。你的感知是你自己的,别人没法钻进你脑子看你咋想的。奥地利哲学家维特根斯坦在《哲学研究》里说,语言的意义不是靠个人感觉定的,而是看咋用。色盲的人用“红色”这个词,只要用得跟大家一样准,那他就是在正确用语言,哪怕他看到的跟我们不一样。

色盲悖论让我们发现,语言和感知不完全是一回事儿。语言是大家凑出来的工具,不一定能完美反映每个人的内心世界。这也提醒我们,跟人聊天时,别想当然地觉得对方跟你的感觉一模一样,可能差得远着呢。

四、忒修斯之船悖论:换了零件还是原来的船吗?

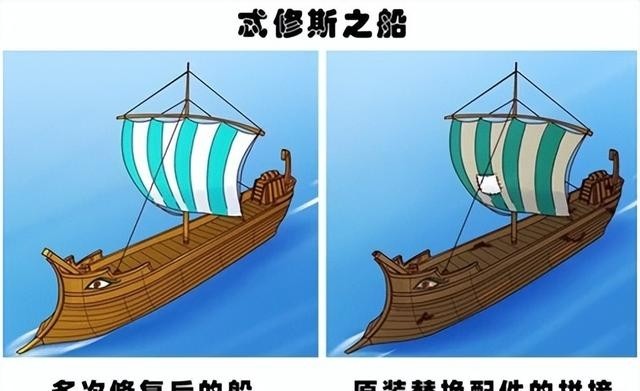

最后聊聊忒修斯之船悖论。这个悖论跟身份和变化有关,问题是当一个东西所有零件都换了,它还是不是原来的那个东西?这问题听着挺生活化,但越想越迷糊。

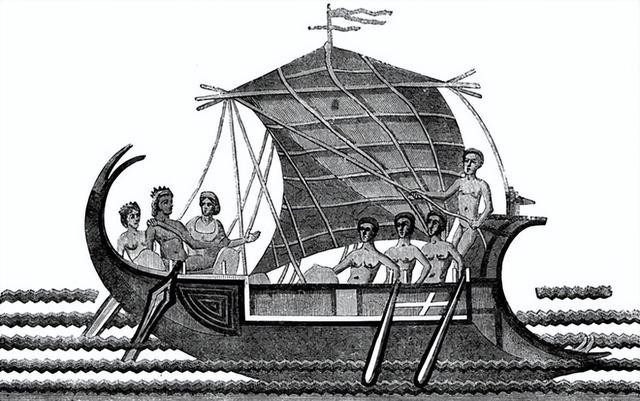

故事是这样的:古希腊英雄忒修斯有艘船,用久了木板烂了,船员就一点点把旧木板换成新的,最后整艘船的木板都换完了。这船还是原来那艘吗?更复杂的是,假设有人把换下来的旧木板捡回去,拼成一艘新船。那到底哪艘才是真的忒修斯之船?新零件那艘,还是旧零件那艘?

这悖论是古希腊哲学家普鲁塔克提出来的,他在《忒修斯生平》里写道,哲学家们为这船到底是不是原船争得不可开交。这问题从古时候就让人头疼,到现在也没个统一答案。

这悖论的核心是“同一性”。一种看法叫“形式论”,觉得东西的身份看的是形状和功能,船只要结构没变,用着还行,就是原来那艘。另一种叫“物质论”,觉得身份靠材料,零件全换了就不是原来那个了。两种说法都有道理,但都说服不了对方。

这悖论在今天还有现实意义。比如人体细胞每几年就全换一遍,那你还是不是原来的你?法律上也一样,一个公司零件全换了,还算不算原来那个公司?这问题不光是哲学脑洞,还跟生活挺贴近。

忒修斯之船让我们发现,身份这东西没那么好定义。东西变来变去,到底啥是本质?可能是功能,可能是历史,也可能是别的。这悖论提醒我们,面对变化时,得多想想,不能光靠直觉。

这四大悖论——祖父悖论、上帝悖论、色盲悖论、忒修斯之船悖论——真是人类智慧的巅峰挑战。它们不光是哲学和科学史上的老话题,更是磨砺我们思维的好东西。每次琢磨这些问题,都能感觉到自己脑子在转弯,逻辑在被拉伸。

面对这些悖论,不用非得找个答案,因为有时候问题本身就够有意思。它们让我们别太骄傲,知道自己的认知有边界,同时也推着我们往前走,去探索那些还没搞明白的领域。