一条扁担,诉述着一位草根创业的奋斗史; 一座院落,记载着一个名门望族的兴衰史; 一段爱情,凝结着一段中西合璧的浪漫史; 一口赈灾锅,镌刻着一部百年济世的善行史。

近二百年的李家大院,被沧桑岁月厚重成一处佳景胜迹,以一种荣辱不惊、磅礴恢宏的气度,彰显着独有的风韵,代表着一部丰富多彩的晋商文化发展史。

明末李永山迁居闫景村,至第十三代李文炳弃农经商,组织马帮贩运土布至陕北“三边”(靖边、安边、定边),积累原始资本。第十四代“敬”字辈商号遍及全国,鼎盛时拥有100余家商铺,总资产达数百万银元。

第十五代李子用留学英国,引入机器生产推动家族工业转型,并娶英国妻子麦氏,促成大院中西合璧风格。

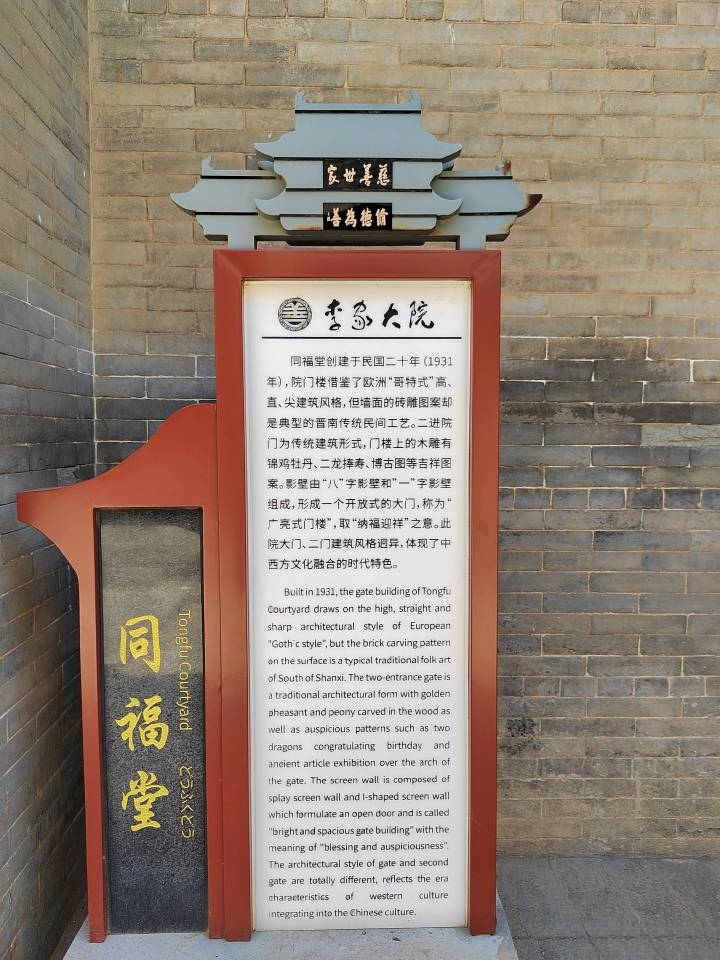

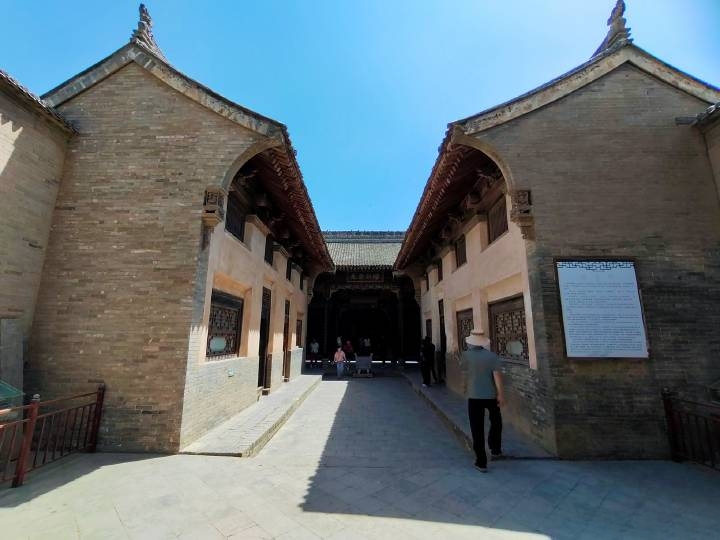

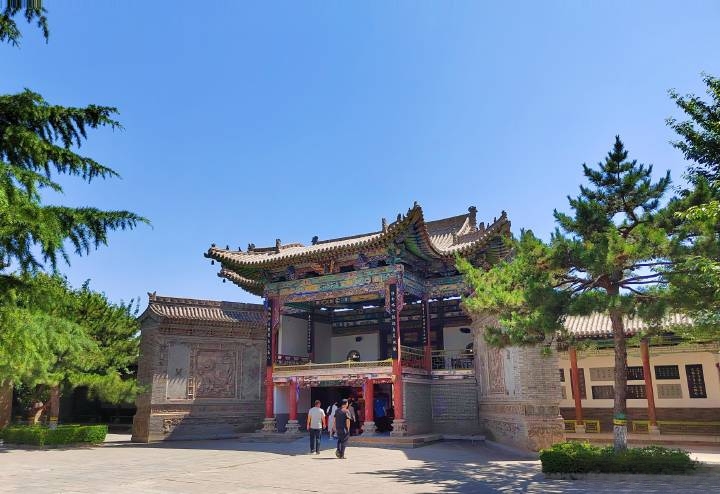

大院整体建筑为竖井式聚财型山西四合院,同时吸纳了徽式建筑风格,因李子用曾留学英国,部分院落为“哥特式”建筑,是南北融汇、中西合璧、三晋无匹的晋商大院。

其核心特色包括:全国唯一的365字“善影壁”、哥特式西洋建筑元素、是晋商三阶段发展(农业→商业→近代工业)的活标本,以及李氏家族百年行善的传奇历史。

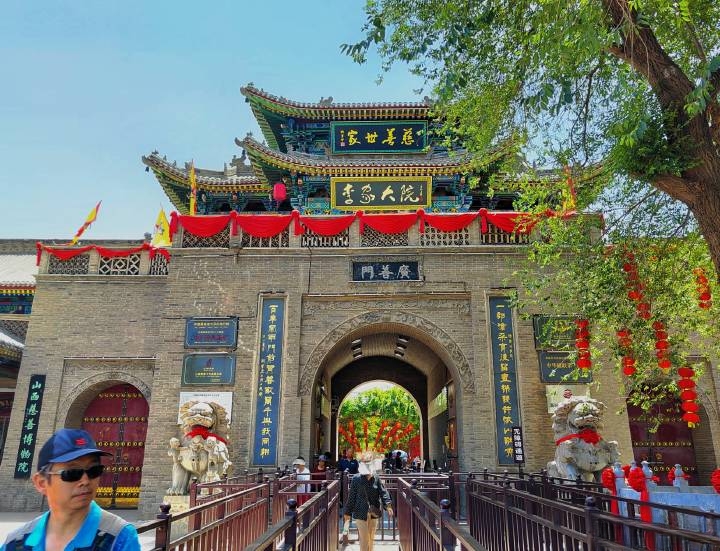

李家大院始建于清道光年间(1821-1850年),由晋商代表人物李子用家族,历时百余年扩建而成,鼎盛时期有院落20组、房屋280余间。李氏家族以布匹生意起家,恪守“以诚立本、以义制利”原则,通过诚信经营和慈善积累成为晋南首富。与乔家大院、王家大院并称“晋商三蒂莲”。

以“善文化”和中西合璧建筑风格闻名,素有“乔家看名,王家看院,李家看善”之说。李氏家族历代赈灾济贫,如光绪三年大旱时救助13县灾民,获“李善人”美誉,并总结“二十字善训”世代相传。

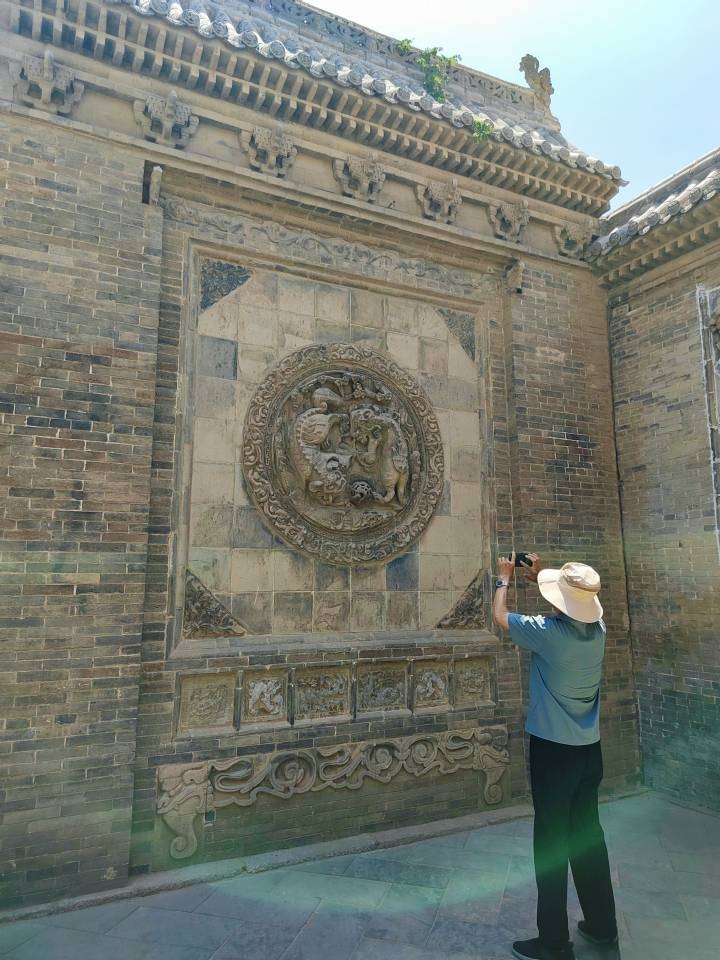

李家人把它建在这儿,表示一年12个月,四季平安,八方来财,富贵吉祥,延年益寿。十二影璧的砖雕图案,文化气息浓郁,雕刻手法细腻。 山西晋商的兴起,推动了影壁等建筑艺术的发展,雄厚的财力又让砖雕匠师们有更大的发挥空间,促使更多的民间匠人加入到了这个行业,从而创造出大量的精美影壁。影壁的建造级别体现宅主人的身份、地位和志向追求。

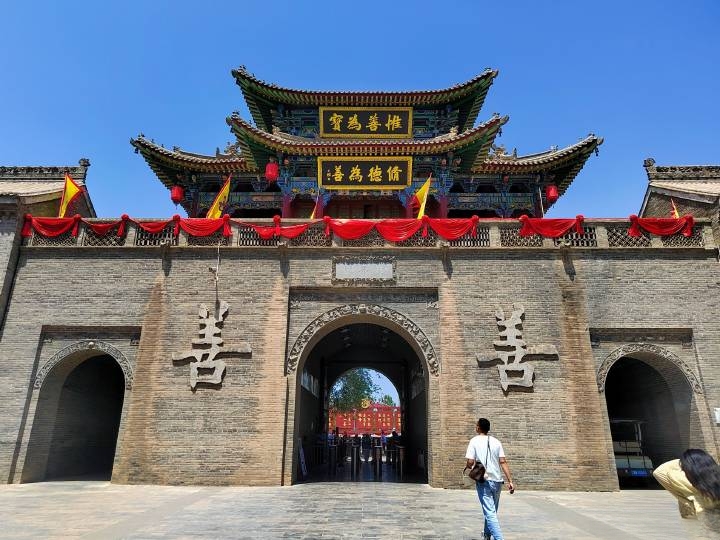

“百善影壁”在全国独一无二,影壁上有:商、周、秦、汉、晋、南北朝、隋、唐、宋、元、明、清到现代,所书写的“善”字。有100种不同的写法,各具特色。 乔家看“名”,王家看“院”,李家看“善”。影壁上共365个善字,是为了告诫后人要一年365天,天天行善。

走进李家大院,善影壁、善书法、 善匾额、善牌匾、善楹联随处可见。李家三代十位当家人百年行善,给千秋后世留下一笔“善无大小、善无多少、善无止境、善不等待、善不图报”的宝贵精神财富,至今熠熠生辉,光彩照人。 这也是李家之所以能在清代崛起,并且如日中天的原因。如今的李家大院不只是一个古建文物,它更是中华民族善文化的“活教材”。

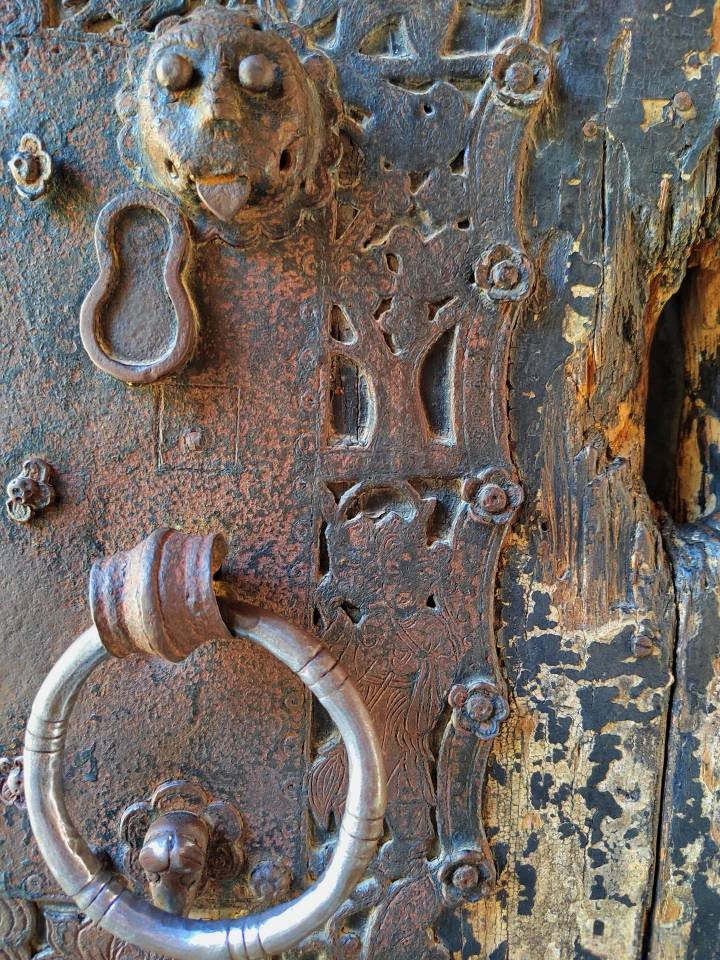

漫步李家大院,徜徉其间,微风和煦,善气惠人,仿佛投入吉祥的怀抱。古香古色的传统民居,棹楔鸱吻的巷陌老街,精妙绝伦的砖、木、石雕,目不暇接的楹联匾额,山湖辉映的江南美景,口耳相传的善人善事,以及融汇南北、合璧东西的建筑风格,让游人大饱眼福,回味无穷。

李家大院正是以其博大精深的文化内涵,得天独厚的文物瑰宝向世人展示了其永恒的魅力……