信心满满

1990年的初春,北京西山脚下的一处会议室里,邓公正在听取关于首都基建工程的汇报。这位已经86岁的老人,眼神依然炯炯有神。

听完汇报后,他若有所思地注视着桌上的北京城市规划图,忽然冒出一句让在场所有人都始料未及的话:"这些工程建设都不错,我看咱们办个奥运会也差不多了。你们敢不敢试试?"

要知道,在那个年代,举办奥运会对于中国来说,简直就像是一个遥不可及的梦想。但邓公显然不是在说笑,他看到了中国经过十多年改革开放后的巨大进步,也看到了体育事业在国际交往中的独特价值。

这个大胆的想法很快付诸行动,当年,北京就开始了紧锣密鼓的准备工作。最重要的"预演",就是1990年的北京亚运会。这是新中国第一次举办的综合性国际体育盛会,北京市动员了数十万人参与筹备工作,修建了亚运村,新建和改造了多个体育场馆。

亚运会的成功举办,给了中国申办奥运会的底气。赛事期间,国际奥委会主席萨马兰奇专程来华观摩,他对中国的组织能力和基础设施建设赞不绝口。这无疑是给中国申奥注入了一剂强心针。

与此同时,中国的综合国力也在稳步提升。到1991年,中国GDP已经突破2万亿元人民币,经济总量跃居世界第十位。改革开放带来的发展红利,不仅体现在经济数据上,更体现在城市面貌的焕然一新。北京作为首都,更是变化显著,高楼大厦拔地而起,道路交通日益完善。

更令人欣喜的是,在国际政治舞台上,中国的影响力也在与日俱增。特别是在广大发展中国家中,中国树立了良好的形象。非洲、拉美等地区的许多国家,都对中国投以友好的目光。这种友好关系的建立,不是靠金钱收买,而是源于真诚的互助合作。

1991年2月22日,中国正式向国际奥委会提交了申办2000年奥运会的申请。这一决定本身就展现了中国领导层的战略眼光和勇气。要知道,此前从未有社会主义国家在冷战结束后申办过奥运会。中国此举,既是对自身实力的自信,也是向世界展示开放姿态的重要一步。

悬念迭起

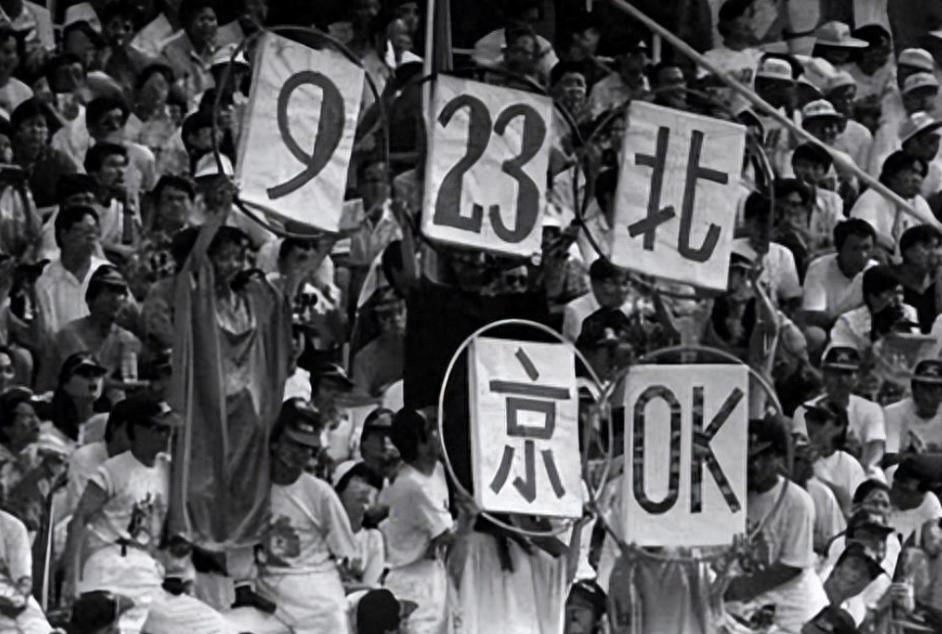

1993年9月23日的摩纳哥蒙特卡洛,一场罕见的秋雨淅淅沥沥地下个不停。路易二世体育馆内灯火通明,来自世界各地的国际奥委会委员们正襟危坐,等待着这场关乎2000年奥运会主办权的最终角逐。中国代表团和澳大利亚代表团分坐两侧,空气中弥漫着紧张的气息。

当轮到中国代表团进行陈述时,大厅内鸦雀无声。中国代表以流利的英语开始了演讲,他们的陈述有理有据,不仅详细介绍了北京的场馆建设规划、交通设施改造方案,还特别强调了中国举办过亚运会的成功经验。整个陈述过程中,中国代表展现出了大国应有的自信与从容。

澳大利亚代表团显然早有准备,他们一改常规的陈述方式,开场便播放了一段精心制作的悉尼风光片。蔚蓮港湾的旖旎风光、歌剧院的标志性建筑、绵长的黄金海岸,这些画面让在场的评委们眼前一亮。随后,他们又着重强调了悉尼作为现代化国际都市的优势,以及澳大利亚在举办大型体育赛事方面的丰富经验。

第一轮投票结果出来时,北京以微弱优势领先。这个结果似乎印证了此前的预期:来自第三世界国家的支持票发挥了关键作用。第二轮投票中,北京继续保持领先态势,会场内的气氛开始微妙地变化。

但澳大利亚代表团却显得异常镇定,他们在每轮投票间隙都在积极地与各国代表交流,有时甚至能看到他们在角落里进行着密切的私下交谈。这种反常的镇定,让中国代表团感到些许不安。

第三轮投票结果揭晓时,北京以40票对37票继续领先悉尼。但此时还有来自曼彻斯特的11票悬而未决。这些票将流向何方?没人能够预测。中国代表团此时的心情可谓是忐忑不安,他们深知,最后一轮才是真正的决战时刻。

会场内的氛围愈发凝重。当工作人员开始分发第四轮的投票单时,中国代表团成员们暗暗握紧了拳头。这一刻,他们想到了远在北京的同胞们,想到了这些年来的准备工作,想到了全国人民的期待。每一张选票都承载着一个民族的梦想,每一次投票都关乎着一个国家的荣誉。

真相大白

中国首次申办奥运会,怀着无比激动与期待的心情,奋力前行。最终的结果却是:北京仅仅以2票之差输给了悉尼,失去了这个千载难逢的机会。

这场看似公平的投票背后,却藏着一场令人愤慨的阴谋。原本在前三轮投票中占据领先的中国,突然在最后一轮遭遇了悉尼的逆袭。很多人开始怀疑,这一结果是否真如表面上看似那样公正。

在某些情况下,投票的动机和背景往往会影响投票结果。一些看似微不足道的外交因素,可能对投票产生不小的影响。例如,有人曾怀疑,朝鲜在选择投票给澳大利亚而非中国时,或许与中国与韩国建交的事件有关。

当时,中国面临外部局势变化,不得不从自身利益出发做出调整,而朝鲜对中国这一转变的反应,正是加剧两国关系的导火索。

1990年,苏联通知朝鲜,他们将改变外交策略,选择承认韩国并与之建交。苏联与韩国建交后,中国自然也没有继续为朝鲜拒绝承认韩国提供支持,但依然保持对朝鲜的尊重。

在1988至1990年间,中国三次向朝鲜解释与韩国建交的原因,并在与韩国的谈判后,尽力向朝鲜传达信息,试图为朝鲜的利益提供保障。甚至在中韩建交的谈判中,中国提出了“交叉承认”的方案,然而朝鲜对此并未给予理解。

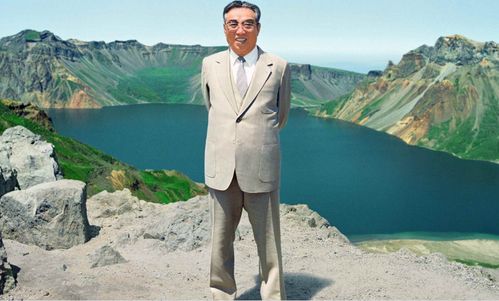

直到1992年8月,中国终于同韩国正式建交,而金日成则视此为中国对朝鲜的背叛。尽管中国派遣外交使团进行沟通,金日成始终未再出访中国,且对中国的外交努力持冷淡态度。

朝鲜与中国的关系复杂,且两国在政治上也有一定的博弈和竞争,因此朝鲜可能因为不满中国的外交举措而转而支持其他国家。

事实很快被揭开,原来,澳大利亚在关键时刻通过贿赂手段,花费了仅仅7万美元就获得了两票的支持,最终成功夺得了2000年奥运会的主办权。这一不正当手段的曝光,不仅让中国感到愤怒,也让国际社会对申办奥运会的公平性产生了深刻的质疑。

在北京申办奥运会失败后,首任国家体育总局局长伍绍祖参加国庆庆祝活动时,恰巧遇到了邓公,邓公第一时间便关心起了申奥的具体情况。当伍绍祖简洁地向邓公介绍了蒙特卡洛的最后投票结果后,情绪稍显愤怒地说道:“国外有人捣鬼。”

邓公沉默片刻,显然对此并不意外。事实上,在申奥失利的消息传来时,他的第一反应也是有外部势力在干扰。不过,邓公并没有停留在情绪的发泄上,而是迅速调整了视角,提出了更加务实的看法。

他认为,尽管外部的阻力不可忽视,但失败的真正原因仍然在于自己。面对这一局面,他认为最重要的不是单纯地归咎于外部干扰,而是要从自身出发,提升自己的实力,以便在未来避免再受同样的阻碍。

对于中国来说,这一失落并没有让国家丧失信心。中国的经济起飞已经在悄然进行,国家的力量正在迅速崛起,只有强大的国家才能真正站在世界的舞台上。

1999年,中国再次踏上了申办奥运的征途。这一次,国内的经济、基础设施建设、国际地位等方面的进步,为中国增添了足够的底气。1999年,中国的GDP已经从1990年的3608.58亿跃升至1.09万亿,国际社会对中国的看法也开始发生深刻变化。

这次,申奥的过程更加艰难和严谨。为了提高成功的几率,中国申奥小组精心准备了《2008年奥运会申请书》,并且准备了一个几乎不眠不休的工作计划,力求在最后的申奥报告中展现出中国的实力和诚意。同时,国际奥组委也派出了审查团,对各个候选城市进行了严格的评估。

北京的竞争对手包括巴黎、多伦多等国际大城市,在这些城市中,北京并非最被看好的那一个,但中国的努力并没有白费。2001年7月13日,在莫斯科的奥委会投票现场,全球的目光都聚焦在即将公布结果的时刻。终于,当萨马兰奇宣布“北京”时,所有在场的人都沸腾了,电视机前的中国人也热泪盈眶。

北京成功申办了2008年奥运会,这不仅仅是一次体育盛会,更是中国崛起的象征。这一背后,是无数申奥工作者的辛勤付出,是全体中国人对梦想的不懈追求。尽管经历了1993年的失落,但正是那一次失败,成就了后来更为辉煌的胜利。

2008年8月8日,北京奥运会在鸟巢盛大开幕,所有的辛酸和付出,在这一刻都化作了胜利的喜悦。中国以崭新的面貌向世界展示了自己的科技、文化和国力。这场奥运会不仅仅是体育的盛宴,更是中国走向世界、走向未来的一个重要标志。而那一天,全球的目光都聚焦在这个曾经被低估的古老国度,见证了一个新的中国崛起的时刻。

这一切并不是偶然,而是通过艰辛的努力和永不放弃的精神换来的。回顾那段历史,我们看到的不仅是一个国家的崛起,更是一个民族在经历失败和挫折后的坚韧与力量。这一场奥运会,成为了世界对中国崛起的见证,那个令人激动的夜晚,也成为了无数中国人心中永远难以磨灭的记忆。